総合評価

(2件)| 0 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

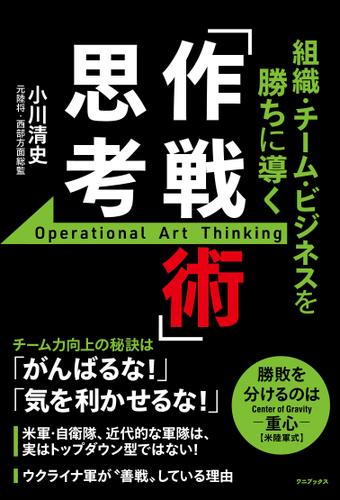

powered by ブクログ借りたもの。 これは自己啓発本ではあるのだが、「作戦術」とは、具体的に何をしているのかを知るために読了。 著者自身も書いているが、これは一朝一夕でできることでも、小手先のハウツーでできることではない。 リーダーというよりも、組織としての心構えの話。 作戦術とは何か? 田村尚也『イラストでまなぶ!用兵思想入門 現代編』( https://booklog.jp/item/1/4798627313 )では“戦略と戦術を橋渡しする技術”とあったが、それは一体どんなことをするのか、どんなものなのか、私には漠然としていて理解できなかった。 個別の方法論など存在しない……概念の話なので仕方ないが。 個々人の能力(戦術)を組織の目標(のための戦略)に活かすために、目標の共通認識を持つこと、目標のために個々人の(知識や情報を活かした)独断専行を許しつつ、目標がブレないように共通認識を持つようにすること…… それが「作戦術」だった。 この本で「理想のチーム」とは、「全体最適が達成されるチーム」となることを目指すと定義している。 リーダーのもとでフォロワー(部下など)が自分の意思で目標のための行動ができるようにすること。 議論の際は、主張と人格を混同しないで建設的な話し合いをすること。 …どれもどこかで、日本人が苦手としていることばかりに思えた。 第2章では、作戦術の成立について。 前述した『イラストでまなぶ!用兵思想入門 現代編』と内容は被るが、アメリカがベトナム戦争で死体や捕虜の“数(字)”に目を向け、その「成果」が「戦争の悲惨な映像」となり、アメリカ国内での反戦・厭戦ムードに繋がった、というメディア戦略の失敗の理由のイメージが、私の中で結びついた。 そしてこのベトナム戦争でのアメリカの失敗とは、冒頭に言及していた、JALなどの失敗事例……現場主義で戦略がおざなり――全体最適から遠ざかる――になり、結果、組織として破綻したと指摘しているものに繋がる。 個人が経験や勘で蓄積した「暗黙知」(個人知?)を、言語化(理論化)して知識として他人に伝えられるよう「形式知」にし、それを組織全体の「組織知」にすることを強調している。それは北川敬三『軍事組織の知的イノベーション』( https://booklog.jp/item/1/4326302879 )で指摘していた、旧日本海軍が個人知を組織知に結び付けられず、古い戦術に固執した結果、大艦巨砲主義に拘り、敗戦に至った反省を踏まえているのだと思った。 私は、この“個人知を組織知に転化しなかった”というものを、知識の共有化の失敗だと思っていたが、全ての知識を転化など不可能に等しく、それを組織に活かせなかったという意味だったと、ようやく理解。

0投稿日: 2025.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦略と戦術を埋める間を、作戦術と表現して、そこをどうやっていくかについて記載している本。 よい戦略が建てられる組織かはさておき、戦略をいかに戦術に落とし込んで実行させるかという点においては、自衛隊や軍隊というのは非常に組織として参考になると思った

0投稿日: 2023.06.26