総合評価

(14件)| 4 | ||

| 6 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

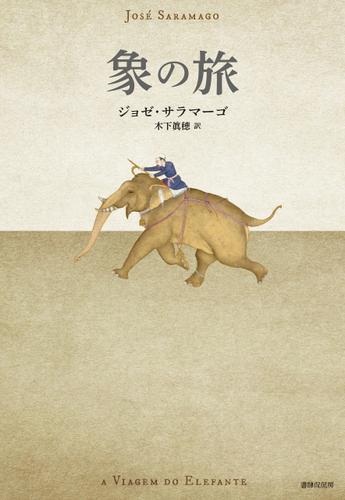

powered by ブクログいや~良い話でした。 1551年、結婚祝いにポルトガル国王からオーストリア大公に贈られた象が、リスボンからウイーンまで旅する実話に基づく物語です。作者はノーベル賞作家のサラマーゴ。 しかし、何という文体。ぱらりと本を開くて調べてみれば、16ページからなる章で改行はわずか4回。会話の「」もなく、独特のリズム感を持って次々に繰り出される奔放なネタ。時に作家本人が顔を出し、痛烈なる風刺、飄々たる韜晦。これが何とも楽しい。もっともうっかり目を離すと自分がどこまで読んだか行方不明になってしまいますが。 人間たち、特に権力者や宗教家の何とも下らない思惑を尻目に、黙々と冬のアルプスを超えていく象。 重くもないのに読み応えがあって、楽しくて、本当にいい話でした。 それにしても見事な翻訳だと思います。訳者あとがきを読むと、作家への思いれや翻訳の苦労が良く分かります。 そういえば、象と旅する話は他に2冊読んでした。 一度は売ったものの虐待された象を見かねて奪還し逃亡した象使いの5年間を描いたノンフィクション『象と逃げた男』G・ロス。もう一冊は、将軍吉宗の時代、長崎から江戸まで移動する象の道中を描いた時代小説『吼えよ江戸象』熊谷敬太郎。 なんかテーマになり易いのかな。

6投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ史実を基にした、リスボンからウィーンまでを贈り物として旅した象の物語。独特の語り口と活字の洪水!それでも物語に入り込むと一気に読めます。人生は「喝采と忘却」だ! I

0投稿日: 2024.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

厚くない本だけどじかんがかかった。やっと読了。 実際に会った話を作者が小説にしている。 インドから、ポルトガルへ。その2年後にオーストリアへ。歩いて。 イタリアをぬけ、冬のアルプスを超えて。 象使いと象は途中で理不尽にも名前を変えられた。人々は象はみたこともなくはじめはもてはやす。この物語は人生だそうた。 生きるべき場所にいられなかった象はなにか思っていただろうか。毎日の昼寝にみながまつというのが心に残った。人は愚かだなと思った。

1投稿日: 2023.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログちょっと可笑しく、まれに侘しく、著者は講談師の如き軽妙な語り口で象の旅を綴る。象のソロモンや象遣いはもちろんのこと、著者であるサラマーゴも既にこの世にはないが、この本は私の手元に残された。そのことに感謝したい。

1投稿日: 2023.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

名誉や栄光や努力でさえ拍手され見物され忘れられていくっていう話。 翻訳の時点でどれくらい原文の雰囲気が残っているのかわからないけど、独特の文体が面白かった。 p.38 お前が向こうに行く前に訊いておきたいことが一つある、と言った。なんなりとお尋ねください。さっき、お前は天上の宮殿におわす聖人がどうのこうのと言っていたな。はい、申しました。 つまり、お前はキリスト教徒なのか、この問いには、よく考えてから答えろ。まあまあそうです、隊長、まあまあです。 p. 75 サウダーデ [不在の人や物への甘美な記憶と、それを取り戻したいと懊悩する願いが原因となって引き起こされる感情形態。記憶、願望、愛、不在、甘美、苦痛、ノスタルジーなどの様々な要素と関係するこの感情は極めてポルトガル的といわれ、ポルトガルのアイデンティティーを規定するものの一つとされる。] p. 143 ソロモンの上に乗ると世界はいつも小さく見えるとスブッロは思ったものだが、今日は、ジェノヴァ港の埠頭で、自分も、自分の命令に粛々と従う、この規格外に大きな動物も、目の前で繰り広げられる見世物として文字通り心を奪われた数百人の視線の的になりながら、その人の群れを見下すような感覚で眺めているうちに、あることと比べて、頭の中に閃光が走った、要するに、太公も、国王も、皇帝も、象の上に乗った象遣いと何ら変わらないのだ、と。

1投稿日: 2023.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ大航海時代(日本では戦国時代),ポルトガル国王は,持て余していたインド象のソロモンを,従兄弟のオーストリア大公マクシミリアン(マクシミリアン2世)の元に厄介払い,もとい,結婚祝いとして贈る. 当時のことなので,旅程はほぼ徒歩.まずはマクシミリアンの滞在していたスペインのバリャドリードまで届けられ,そこからは大公の一行とともに海路でベネチアまで,さらにはアルプス越えをしてインスブルックまで,残りはドナウ川を船の旅.なぜか大公が冬の移動を選んだので,象の一行は雪のアルプスを越えるなど,苦難の道をゆく. 作者は唯一のノーベル賞受賞ポルトガル作家であるジョゼ・サラマーゴ.不勉強で聞いたことがないのだが,彼がザルツブルグのレストランで不思議な象の彫刻を見つけたことが本書の執筆のきっかけとなる.ところがこの象の旅に関しての記録がほとんど見つからず,象使いを狂言回しとして描かれる旅程は,ほぼ作者の創造の産物である.段落が区切られない,文も非常に長い,という不思議な文体だが,意外に読みやすい.象の内面は全く描かれず,象はあくまでも人にとって不可知な存在として描かれ,旅は淡々と進むのだが,理解不能な象が時折見せる思わぬ行動に,人々は驚愕し涙する.

5投稿日: 2023.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ動物園の動物の中で象が一番好きなので、この本を読んでみようと思いました。でもやっぱり、象の周りにいる人間たちの描写が圧倒的に多くて(当たり前か)、それがまた滑稽でちっぽけで、人間とは…っていう思いに耽りました。終盤、象が雪の中を辛そうに歩くところは可哀想で読むのが辛かった。うぅ… なお、象と象使いの名前は前半と後半で変わりますが、私は断然前半のが好きです‼️

4投稿日: 2022.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ初サラマーゴ。 とかく人間は勝手なもの。 なんでも思い通りにしたがる時の権力者なら尚更。 放って置かれ、都合よくあてがわれ、見せ物にされ、飽きられ。 悲哀。 そんな中でも、ささやかな喜びを見つけ生きる庶民。

4投稿日: 2022.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログずっと気になっていた本。 内容としてはほんとタイトル通り「象の旅」なのだが、インドからポルトガルに連れてこられ飼われていた象が、なぜ16世紀のリスボンから冬のアルプスを経由してウィーンへ大移動することになったのか、その経緯から始まり、その旅の道中を面白おかしく、人情味溢れる語り口で綴られた物語だ。 象のソロモンと、ソロモンと共にインドからやってきた象遣いの男スブッロを中心に過酷な旅路を喜劇的に描いている。 16世紀の旅路は、やはり今より遥かに大変だなあと思うと同時に、作中で旅の間象を護衛する兵隊長が(昔はこんなところに道はなかったろうし、便利になったものだな、昔は大変だったろうな)的なことを思っている描写があって、昔の人は昔の人で、さらに昔を思って技術の進歩を感じていたのだなあと、なんだかおかしくてクスリと笑ってしまった。 まるで慣れ親しんだ昔話をきかされているようであり(実際史実として不明な部分に作者が脚色を施して語る昔話に違いないのだが)、卓越した落語家の長い長い小噺をきかされているような心地だった。 最後にはなんだか、ああ、この象と象遣いの物語はこれで終わっちゃうんだなあと少し寂しくなった。 それくらいいつのまにか、彼らに親しみを覚えてしまっている。そんな物語。

5投稿日: 2022.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトル通り、ゾウが長い旅をする史実に基づく物語。滑稽でとぼけた雰囲気のお話でありながら、人間の本質を描いている。会話が括弧の中に入っていなかったり、作家本人が文章中に出てきたりすることが、誰かが語ってくれている物語を聞いているようにも思えて、寓話的なこの作品に合っていると思った。

0投稿日: 2022.05.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ1500年代にポルトガル国王がオーストリア大公に祝いとして贈呈した象がリスボンからウイーンに向かう旅を描いた作品。台詞に「」が付いていなかったり、作者が文章内に出てくるなど少し読み進めるのが難しかった。当時の上下関係や情景がわかる作品だった。

1投稿日: 2022.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ寓話的、メタ視点でクスリ。 人間は身勝手で、滑稽で、人生は可笑しい。 象も人間に振り回されてるけど、人間も象に振り回されている。 白の闇の方が好きかも。 現代の設定であの哲学的な皮肉が入るのが好きなのかも。

1投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了2021.12.20 十六世紀、国王の贈り物としてポルトガルからオーストリアへ旅した象がいた!(史実!) ユーモアたっぷり、メタな語り。"奇跡的な"ピンチ、冬のアルプス越えにハラハラしました…。 とても面白かったです。

1投稿日: 2022.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログフランシスコ・ザビエルが日本を訪れた頃の話。彼を派遣したポルトガル王ジョアン三世は、舅であるスペイン国王を訪ねてバリャドリードに滞在中の従弟のオーストリア大公マクシミリアン二世の婚儀を祝う品は何がいいかと頭を悩ませていた。妻のカタリナ・デ・アウストリアが、象がいいと言い出したのが事の始まり。二年前にインドから来て以来、毎日、樽一杯の水を飲んで、大量の飼葉を食べ、寝ているばかりで何の役にも立たない。いっそのこと、他国にやってしまえば厄介払いができる、と王妃は思いついたのだ。 その象の旅についていかにも見てきたように語るのは、ポルトガル語世界初のノーベル賞作家ジョゼ・サラマーゴその人だ。象がリスボンからウィーンまで旅をしたのは実話である。資料がないかといろいろあたらせたものの、細部については分からないことが多いので、そこは文学的想像力を縦横無尽に駆使し、小説に仕立て上げたのが、作家の最後を飾る作品となった。ジョゼ・サラマーゴは、一章を構成する文章がほぼ改行なし、会話と地の文を区切る引用符もなし、という独特の文体で知られている。 それだけ聞くと、何やら牛の涎のような文章が続くような気がするだろうが、心配は無用。機略縦横の語り手が八面六臂、登場人物になりかわり、身分の上下に応じた科白を使いわける。そればかりではない。何についても一家言ある語り手は、歴史ものであることは重々承知の上、現代人である読者にも話がよくわかるように、ヒンドゥー教の神々とキリスト教の神の相違から、狼の習性、当時の距離の単位まで、逸脱を恐れず説明の労を惜しまない。その語りの持つ無類の面白さは、あのA・K・ル=グウィンの保証つきだ。 象の名前はソロモン。一緒にインドからやってきた象遣いの名はスブッロ。珍しさもあって初めは騒がれたもののすぐに忘れ去られ、着ていたきらびやかな衣装は今ではぼろぼろ、象の体も垢まみれ。久しぶりに象を見た王は、この有様ではポルトガルの威信にかかわると思い、象を洗わせ、象遣いに衣装二着の新調を命じ、象遣いの助手二名、水と飼葉を運ぶ要員数名、水桶をのせた荷車を引く牛二頭、それに護衛役の騎兵隊をつけ、オーストリア大公の待つバリャドリードへと象を送り出す。 自動車のない時代、陸上移動の手段としては歩くしかない。象はともかく、重い荷をのせた車を引く牛が一緒では一日の行程はしれたものだ。おまけに象は餌を食べると眠くなる動物で、寝ているところを起こすと機嫌が悪くなる。象遣いは、象の性質をよく知っていて、牛の数を増やし、人の手を借りて押すなど工夫をしながら、一隊を率いる騎兵隊の隊長とも心を通じ合わせ、旅を無事進めてゆく。主人公は象だ、と語り手は言うが、象は口をきかない。そのぶん象遣いの出番が多くなる。 この象遣い、年は若いが物知りで、王侯貴族を相手にしても怖めず臆せず言い分を主張する交渉術にたけた男に設定されている。その上、広い世界を見てきたせいか物の見方がやけに哲学的。ジョゼ・サラマーゴは寒村の農家の息子として生まれ、様々な職を転々としながらジャーナリストになるが、政治的な理由で職を追われ、作家となった。筋金入りの共産主義者で無神論者の作家が、自在な語り口で、象遣いはおろか、象の頭のなかにまで入り込み、長年にわたって考え抜いてきたことを忌憚なく吐き出す。たとえば次のように。 一頭の象の中には二頭の象がいると以前に話しました。一頭は教わったことを習得し、もう一頭は何もかもを無視しつづけます。なぜそれがわかった。自分も象にそっくりだと気づいたのです。自分のある部分は学んで覚え、別の部分では学んだことを無視する。そして、長く生きていくほど、無視することが増えるんです。そういう言葉遊びにはついていけんな。わたしが言葉で遊ぶのではなく、言葉がわたしと遊ぶんですよ。 ミゲル・ゴンサルヴェス・メンデス監督がジョゼ・サラマーゴを撮った『ジョゼとピラール』というドキュメンタリー映画がある。現在、期間限定で日本語字幕付きのものが、YouTubeで視聴できる。『象の旅』執筆の過程も題材の一つだ。晩年の老作家が歳の離れた妻のピラールと世界中を駆け巡る様子を見ることができる。ブックフェスの会場にはサインを求める数百人ものファンが列を作り、作家は老体に鞭打って最後までサインをし続け、本当は嫌いだとこぼしながら、写真撮影にも応じていた。 映画を見てわかった。象はサラマーゴなのだ。「象は、大勢に拍手され、見物され、あっという間に忘れられるんです。それが人生というものです。喝采と忘却です」とスブッロは言う。ノーベル賞作家などというものは、そう易々とお目にかかれるものではない。見物できるとなったら客は大騒ぎで駆けつける。どこへ行ってもそれは同じで、本人は辟易しているのだろう。一度だけ移動中の車内で、故郷で開かれる記念式典に出るのを愚図るところがある。人々のためよ、とピラールに説得され、結局出ることにするのだが。 象は象遣いに意のままにされているのではない。象あっての象遣いだ。しかし、象遣いがいなくては象は立往生する。象遣いが苦境に立たされた時、象は機転を利かせて彼を助けるように動く。象と象遣いは二人で一人なのだ。しかし、傍目から見れば、はるばるインドからポルトガルまでやって来て、二年の間放置され、今度は今度で冬のアルプスを越え、はるばるウィーンまでの長旅を強いられる象が哀れでならない。象はウィーンに到着してたった二年で死ぬ。皮を剥がれた後、切られた前脚は傘立てにされた、という説明が最後にある。 もし、象に自分を重ねているとしたら、なんと皮肉な幕切れであることか。政治的に、あるいは宗教的に象を利用しようとする者たちにとって、象は単なる飾り物でしかない。一方、共に旅するなかで、異なる世界に属する者の間に共感が生まれ、心の触れ合いが生じる。思惑はどうあれ、旅の日々が充実していればいいと達観しているのだろうか。「想像、哀れみ、アイロニーを盛り込んだ寓話によって我々がとらえにくい現実を描いた」というのがノーベル賞の授賞理由だが、『象の旅』は、まさにその評にぴったりの小説だ。

23投稿日: 2021.12.11