総合評価

(48件)| 19 | ||

| 11 | ||

| 9 | ||

| 1 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ社会に対する主張や行動に個人が一貫性を高めるのがとても難しいことがある。一貫性の罠に囚われず、「白書など存在しないかのように戦争ではイギリス軍を支援し、戦争など存在しないかのように白書に抵抗しなければならない」とするスタンスは示唆に富んでいるし、日々の暮らしで実践できる。こんなスタンスはなんかかっこ悪いかも知れないし、人には説明しにくい。いちいち考えなければならない労力は掛かるし、もちろん全ての判断材料を把握しているわけでもないので選択を誤る可能性もある。でも、そんな解を示した先人に共感する。 めんどくさいけど民主主義ってなそういうもんだ、と勝海舟に言わせたみなもと太郎さんに。 第一部の「アラブの大蜂起」から「第二次世界大戦、ホロコースト、国家建設へ向けた競争(一九四○~四九年)」より引用。 「…現在、巷で言われている「一国家解決」のようなものだ。「マクドナ ルド白書」はまた、パレスチナにおけるユダヤ人の土地購入に制約を課したうえ、きわめて重要なことに、パレスチナへのユダヤ人の移住を厳しく制限すると表明した。それは、ユダヤ人の歴史上おそ らく最も危険で絶望的な時期のことだった。六〇〇万人のユダヤ人を殺害したナチスのホロコースト がすぐにも始まろうとしていたのである。」 「こうして、パレスチナのユダヤ人がヨーロッパのナチズムと戦うべくイギリス軍に志願しているというのに、ヨーロッパのユダヤ人はパレスチナへの避難をイギリスによって禁じられることになった。 こうした苦境の恐るべき皮肉を見て取ったベン=グリオンは、パレスチナのユダヤ人コミュニティは「白書(つまり、イギリスによる移民規制)など存在しないかのように戦争ではイギリス軍を支援し、戦争など存在しないかのように白書に抵抗しなければならない」と言った。だが、パレスチナのユダヤ人全員が同じ意見だったわけではない。戦争が終わりに近づいた一九四四年、好戦的なイルグン(別の右派民兵組織のレヒが合流。レヒのリーダーだったイツハク・シャミルものちにイスラエル首相となる)は、ユダヤ 人コミュニティの指導者層と決別し、イギリス当局に対して反乱を宣言した。こうして、ユダヤ人同士の対立が始まり、ハガナはイギリスに協力して過激派の反乱を鎮圧した。こうした対立は形を変えて、イスラエルの歴史の中で現在まで繰り返されている。…」

0投稿日: 2025.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半はイスラエル建国の歴史を、後半はテーマ別の話と言う二部構成です。 ベン・グリオンの三角形、ユダヤ人の国家・民主主義国家・領土を維持すると言う3つの方針がすべて同時に成立する事はないと言う考えはとても新鮮な視点でした。 お互いに信仰や実体験で築かれた強い絆をムキになって否定したり無視したりしても、自分はいい気分なっても、相手が感じている事を感じなくさせる事はできないとは、否定だけでは何も生まないと言う、まさにその通りだと思います。 今の日本でも多様性や寛容やナショナリズムや日本人ファーストと言った考えが物事の対極のように語られていますが、やはりベン・グリオンの三角形のように同時に成立させることが出来ないものなのか?それらをうまく両立させる答えがあるのか?諦めずに考えていきたいと思います。 虐げられ行き場を失った人々に対して寛容を示さなかった人類が、虐げられていた人々がまた別の人々を虐げるようになる事を止められないイスラエルとパレスチナの現状は、過去に不寛容だった人類への罰のように感じました。

0投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエル問題、ガザ-パレスチナ紛争、ニュースに日々取り上げられる問題の根管、経緯がさっぱりわからずに過ごしていた中、初めて向き合いました。 本は長い!けど、これだけの歴史、経緯があればどこに原因があるのか、問題が複雑になる理由がわかった気がします。 ユダヤ人、イスラエル、パレスチナ、取り囲む中東、先進国、それぞれの立場と思惑は理解できるが、それにより一般の弱き市民が虐げられることが何よりも辛い。 解決は難しいが、それぞれの立場を理解して、和平を実現してほしい。とにかく、それぞれの立場から弛みない努力と理解を。

16投稿日: 2025.08.30 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエル・パレスチナ問題を歴史的、宗教的に中立の立場から解説してくれた入門書。 ユダヤ人の居場所がなかったので、イスラエルは必要だった。しかし、それはパレスチナ人を苦境に追いやることだった。 すべてはそこから始まっている。

0投稿日: 2025.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ時間はかかったけど読んでよかった。 国際法には従えよ! 意見というのは1:1ではないし、歴史も人の考えもうつりかわる。解決なんて簡単にはとてもできそうにない。 それでも希望を持っている人がいる。起こっていることを直視して対話をつづけるしかないのだ。

0投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜガザに対しあんなに非人道的なことが、できるのか疑問に思い読了。回りくどい表現が多く、ようはどういうことなのかは釈然としない感じ。

0投稿日: 2025.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ「イスラエルについてどう思う?」と唐突に質問されたら、あなたは何と答えるだろう?教養人ほど、イスラエル‐パレスチナ問題に白黒をつける論陣を張る。だが、イスラエル人とパレスチナ人はどちらも正しく、どちらも間違っているというのが本当のところだ。どちらも、自分ではどうにもならない力の、お互いの、そして、自分自身の犠牲者なのである。それはどういうことなのか?本書はそれをあぶりだす試みである。第三者である私たちが、この世界で最も複雑で、やっかいで、古代から続く紛争に注意を払うべき理由、紛争の解決を求める人びとを支援することが、中東のみならず世界にとっても重要である理由を語る物語である。(e-hon)

0投稿日: 2025.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエルパレスチナ問題に関するニュースは毎日のように見かけるけど、実際詳しいことはよく知らなかったので知識を付ける目的でこの本を読み始めた。 正直イスラエルパレスチナ問題に関してはイギリスが二枚舌外交をして今のようなややこしい状態になってしまった、くらいの認識しかなかった。その後何度か和平に近づいたこと、それが毎回阻まれてしまったこと、現代においてもイスラエルが入植活動をしていること、イスラエルも一枚岩ではないことなど全然知らなかったことをこの本を通じて知ることができた。 ベングリオンの三角形はイスラエルの問題を的確に表していて、ユダヤ人国家であること、民主主義国家であること、新しい占領地をすべて保有することの3つのうち2つしか選ぶことはできない。 ラビン首相がもし暗殺されていなければという歴史は存在しないが、その遺志を継いでイスラエルパレスチナに和平が訪れることを願っている。

1投稿日: 2025.05.31詭弁かなぁ・・・

よくイスラエルの問題をユダヤの歴史とごっちゃにして「難しい」って言うと教養ある風に見えると思ってる人が居て、何かそれに付き合わされてるカンジ。 冒頭の「イスラエルとパレスチナは、どっちも間違えていてどっちも正しい」で既にダル(笑) これまた冒頭の検索数の比較も、今まで見逃されたり隠されてきたイスラエルのパレスチナ人に対する虐待や国連の警告を無視するどころか踏みにじって殺人を繰り返す行いが如何に非道かが、やっと真実に辿り着いた人たちの感情を表している数字だと思うので、何故、人口の比率でロシアのウクライナ侵略と比較するのか全く意味不明(アホなのかな?) まぁ、YouTubeでもあった批判に見せかけたイスラエル万歳!な本かと。 誘導されず、鵜呑みにせず読みましょう。 気がつくと「イスラエルには理由があるんだよぉぉ」って言ってるかもしれません(笑)

0投稿日: 2025.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ30 中世ヨーロッパの一大勢力だった カトリック教会にとって ユダヤ人は神学的に大きな問題だった ユダヤ人はキリストを拒否しただけでなく、キリストを殺してしまった 数世紀にわたって 『ヴェニスの商人』のシャイロックに象徴されるように ステレオタイプ化がすすみ、迫害と暴力が繰り返された 032 19世紀末 ヨーロッパのユダヤ人の大半が ロシアとポーランドに住んでいた ロシア当局は ポグロム 非ユダヤ系ロシア人による、ユダヤ人の組織的虐殺を公認、容認してきた 034 シオニストの思想 ドレフュス事件 エミール・ゾラなど文化人が団結してドレフュスを擁護した 169 イスラエルはラビンを待っている ラビン ぶっきらぼうで無口 単刀直入 チェーンスモーカー ウィスキーが好き 屈強さで名高い元軍人 1970年代には 駐アメリカ大使から首相に転じ 1980年代には国防相 70にして再び首相に 181 ラビン クリントン アラファット 228 民主主義の後退 ネタニヤフ 348 インティファーダ 振り払うを意味するアラビア語 パレスチナ人の2度にわたる大規模な武装蜂起 ハマス イスラム抵抗運動を意味するアラビア語の頭文字 ガザ地区を2007年から支配してきた ファタハ アラビア語の パレスチナ民族解放運動の頭文字 現在、PLO最大の勢力 355 PLO パレスチナ解放機構 1964年に設立 パレスチナの解放を目指す組織 初期数十年間は アラファト議長 イスラエル国防軍 IDFへの武力攻撃

0投稿日: 2024.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ二国家解決を目指しながら銃弾に倒れたラビン首相、強硬な右派として入植活動を強力に進めながらも晩年は二国家解決に舵を切ろうとして病に倒れたシャロン首相。歴史にifはないが、もしこの二人が倒れなければイスラエルーパレスチナ問題は現在ほど悲劇的な状況になっていたかったのだろうか。 国を追われホロコーストを受け安息の地としてイスラエルを建国したユダヤ人、そのユダヤ人に国を追われたパレスチナ人、双方に双方の正当性があるから解決が難しい問題。二国家解決しかないだろうが、ますますその道は遠のいているように感じる。

1投稿日: 2024.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ和平は友人とではなく、まったく共感できない敵と結ぶものだ。 — イツハク・ラビン(イスラエル元首相) パレスチナ問題に関する歴史と論点について説明した本です。全体を通して、上記のラビン氏による言葉の正しさと難しさが伝わって来ました。 本レビューを書いている2024年10月時点で、パレスチナ問題は悪化の一途を辿っており、ニュースで目にしない日はありません。私は背景について、非常に曖昧な知識しかなく、何が事態をこれ程までに深刻化させているのか分からなかった為、本書を手に取りました。2021年に出版された為、最近の事情については触れられておりませんが、それでも多くの学びがありました。 また、言うまでもなく、これだけ込み入った問題に対して、正確性、客観性、網羅性の全てを担保することは、誰であれ不可能な為、本書については、ユダヤ系アメリカ人の活動家で、パレスチナ問題については穏健的な立場をとる筆者の説明ということを念頭に置いた上で読む必要があると考えますが、(問題について表層的な知識しか持たない私の視点では、)比較的バランスがとれたもののように思われました。以下、歴史と論点に分けて感想を記載します。 ———— ■歴史: イスラエルについて、これ程までに急速かつ劇的に人口動態が変わってきた国だということも、これ程までに多様なバックグラウンドを持つグループで構成されている国だということも知りませんでした。また「ユダヤ人」という言葉も民族と信仰の何れか(或いは両方)で定義されると再認識しました。これらを知っているだけでも主語の大きな言説がなされる際に少し冷静な考えを持てると思います。 また、アラブ世界とイスラエルが関係改善に向かうと、必ず双方の過激派の妨害が入る事が和平をより困難にしているのだと理解しました。 ■論点: ネットでたまに目にするBDSについては、影響力の少ない草の根活動だと思っていましたが、全くそんなことはなく、現在、パレスチナ問題を語る上で非常に大きなイシューであると知れました。 また、ここは筆者が最も得意とするところだと思いますが、米国のユダヤ人コミュニティとイスラエルの関係についても、紙面の多くが割かれています。両者それぞれに複数のサブコミュニティがあり、繋がりと分断の両方が複雑に併存しているのだと理解できました。 ———— かなり分厚い本ですが、パレスチナ問題について深く知ろうと思えば、勿論こんな分量では済まないと思います。極端な言説の温床になっている問題であり、意識的/無意識的に影響を受けそうになりますが、安易な単純化をせずに複雑なものを複雑なものとして捉えることが重要な問題であると認識しました。本書を皮切りに本問題に関する情報に多角的かつ深く触れることができればと思います。

1投稿日: 2024.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエルとアメリカのユダヤ人との関係の変化など、知らなかった事も多く、イスラエルの成り立ち、そしてユダヤ人についての理解を深める事ができる一冊。 特に自身もユダヤ人である著者の、フラットな視点が素晴らしい。

0投稿日: 2024.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ歴史と現時点での問題を探る。日本とイスラエルとはあまりなじみがないが、この本によればアメリカにおけるユダヤ人はかなり重量らしい。それでイスラエルが間接的に日本にも無視できないという話になる。この本には日本には言及はもちろんないが、その歴史を知るだけでもタメになる本だった。

0投稿日: 2024.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ入門書としては少々長い気もするが、イスラエルのことを丁寧に知りたい人には良い本だと思う。話もそんなにだれることなく、まあ物語というわけではないので山場みたいなものは無いが普通に面白かった。 イスラエル人の気持ちもわかるが、今やっていることはあなたたちがやられてきたことと似通ってはいませんか?と口に出したくなる。そんな単純な話ではないんだけどね。自分は日本人のため、国を失う苦しみというのを頭では理解できても、心の底から感じるというのは難しい。 いつかイスラエルもパレスチナも報われてほしい。そう思わずにはいられない。

1投稿日: 2024.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログオーディブルを聴いて、紙でも読んだほうがいいと思ったので買った。 イスラエルの人口は920万人なんだ。1千万人すらいないとは。小国だと思っていた韓国すら五千万人いるのに。北朝鮮は2500万人。 ちなみにパレスチナ人は500万人未満。フィンランドは約555万人だそうなので、人口の面で言えばパレスチナはフィンランドと同じくらい。幸福度で言えば月とスッポン。天国と地獄かな。言葉通りの意味で。 今回の戦争が始まる前からネタリヤフは独裁者スレスレのヤバい奴だと思っていたけど、この本でネタリヤフがイスラエルの民主主義をどう損なってきたかを読んで、より一層嫌悪感が増した。 イスラエル・ガザ紛争でイスラエルがハマス殲滅を詠いながら一般市民を攻撃する姿を見て、イスラエルはパレスチナ人の街からパレスチナ人を追い出して、一度更地にしたうえで事実上の占有をする気だとしか思えなかった。 ネタリヤフが国際社会の合意や法を無視してきた実績を読むと、実際にその通りのことを狙っているとしか思えない。 イスラエルは地球上に必要な国だし存在し続けて欲しいと思っているけれど、イスラエルの人々はもっと国際社会の一員として責任感ある行動をとってほしい。そうしなければ、イスラエル人自身がイスラエルを滅ぼすことになりかねない。 ネタニヤフ氏が首相復帰、第37代内閣が正式に発足 2023年01月12日 https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/194a49bb032e66de.html 分離壁によって、ガザが天井のない監獄のような状態になったという話はよく聞く。 でも、同じ分離壁によってイスラエルでは実際にテロが減少したというのは初めて知った。 イスラエルがパレスチナ自治区に対して行っていることは度を超えていて、どうやっても正当化できない。でもテロに怯えなくて良い日常がほしいと願うことを間違っているとは言えない。 あの地に平和をもたらすためには、イスラエルの極右や原理主義者と、パレスチナの極右や原理主義者を排除する必要がある。それさえ叶えば、案外とあっさり和平が成立するんじゃないかと思う。両陣営の厄介者たちを無力化する方法が存在するのかわからないけれど。

0投稿日: 2024.06.25 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエルに暮らしていたこともある、リベラルなユダヤ系アメリカ人の著者が、イスラエルの歴史と現状を解説する本。現在のガザで起きていることを理解する一助になるかと思い手に取る。 ジョークは多々交えられるも、読後感は重苦しい。イスラエルは、ユダヤ人にとっての希望の地であり、ヨーロッパが中東に押し付けた尻拭いの末路であり、アメリカの恋人であり、パレスチナ人を苦しめる厄災とも言えるかもしれない。イスラエルは(少なくともユダヤ人にとって)必要だったが、現状の有り様が満足できるものとは言い難い。 ヨーロッパにおけるユダヤ人の迫害、イスラエル建国とナクバ、アラブ諸国とイスラエルの相次ぐ戦争、右派政権の台頭によるパレスチナ人の苦境、アメリカの福音派とユダヤ教原理主義の奇妙な共闘など、本書の大半は著者の実体験も含めどれも暗澹たる内容だが、ラビン時代に見えた希望やアラブ系政党の伸長など、まだイスラエルとパレスチナのどちらかが消えなければならない時は来ていないように感じる箇所もある。

1投稿日: 2024.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ中東戦争、イスラエルパレスチナ問題はニュースで長年流れていますが、お恥ずかしながらどことどこが戦って、敵で、味方で、そもそもなんでこんな争いになっているのか、よく聞く人名や組織名がなんなのかが理解できず…。 そんなイスラエルパレスチ問題をユダヤ系アメリカ人で、イスラエルを真の民主主義国家達成を目指すNGO代表でもある著者が語る。 こちらの本は聖書時代に遡る歴史問題に、周辺諸国や欧米各国の思惑が絡み合い手出し口出しされ、「人類史上最も厄介な問題」になっているイスラエル・パレスチナのことをわかりやすく書かれている。…のだが、込み入りすぎている上に、それぞれの国や組織がその都度方針を変えるのでややこしすぎてやっぱり理解できず(ーー;) この本は2021年までに纏めたことを2023年に刊行した。しかしさらにこのレビューを書いている2024年ですでに情況が変わりまくってるし(ー_ー;) (本書現在では、ネタニヤフは議席を減らし、トランプ大統領も退陣した。しかし2023年10月にハマスのイスラエル攻撃、2024年現在はネタニヤフが政権に復権、アメリカ大統領選の結果により情勢はまた変わるだろう(-_-;)) 2023年のハマスに襲撃されたイスラエルだが、その後の「反撃やり過ぎ」感もあり見通しは不安定だ。1920年代から50年代初頭にかけては世界中で大量強制追放と人口移動が起こっていた。多くの民族や人々が「正しい国」に行くことを強いられた。そんな中でもユダヤ人は世界中で差別され攻撃されてきたユダヤ人には「世界には自分たちが安寧できる場所がないのだから作るしか無い」という切実な思いがあった。さらにイスラエル建国後も「譲歩」したらその分攻撃されて奪われるという実体験もある、そこで引くことできないのだ。 それでも、イスラエルでは政権が変わるとアラブ系との対し方もガラリと変わる。お互いの譲歩による戦争回避を目指す首相たちもいたのだ。 イスラエル以外で力のあるユダヤコミュニティはアメリカにある。アメリカの大統領(元大統領)がイスラエルとアラブを握手させたこともある。だがドナルド・トランプとネタニヤフの組み合わせは非常に悪い意味で皮肉的な意味で合致してしまった。 もうすぐアメリカ大統領選だよ、どうすんのこれ…。 そしてアメリカのユダヤ人コミュニティと、イスラエルのユダヤ人の目指す方向もズレが生じている。 イスラエルにおけるアラブ系民族の非道な差別は「今、現在」のこととは思われないほどだ。だがイスラエルのユダヤ人たちも一枚岩ではない。東欧を中心としたヨーロッパ出身ユダヤ人のアシュケナージ系、スペインに滞在していたアジア出身ユダヤ人のスファラディ系、アラブ・イスラム圏出身のミズラヒ系などの系統がある。アシュケナージ系が世界的にも人数が多く、イスラエルでも重要な地位を占めているということだ。それでもともに暮らし交じるうちに、ユダヤ人とアラブ人の混じった料理や文化を生み出してもいる。 歴史、宗教、戦争、あらゆることが絡み合い、情況が次々に変わる「人類史上最も厄介」となってしまったイスラエル・パレスチナ問題。著者はユダヤ系だが実に冷静に問題を語る。 終盤には用語集もあるので、それだけでもわかりやすい。

38投稿日: 2024.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ大変よくわかりました。まだ途中なんだけど、和平と戦争を繰り返し。イスラエルも建国当時から左派だったけど、今は右派。だから、その前政権のアンチテーゼのために戦争をする。誰と、第四次中東戦争後はエジプトと和解。ヨルダンと交渉。でもそもそもパレスチナ側は国にもなってないし、イスラエルは認めるわけにはいかない。だから戦争継続、パレスチナもそもそもPLOの後は、ヒズボラだハマスだといろいろ権力闘争して、その時にチカラのあるやつをイスラエルは叩くだけ、根本解決出来ない。読んでるだけで、疲れて来た。ここに住む人はたまったもんじゃないね。

1投稿日: 2024.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエルというか歴史を振り返るのに役立つ一冊…分かり易い解説だけど難しい…『現状はあまりにひどい』…

0投稿日: 2024.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログかなり詳細なイスラエルとパレスチナの歴史が書かれている。 それぞれの歴史的な事件がどのような背景にあり、どのような了解可能な流れがあったのかについてひとつずつ触れられている。またその中でシオニズムやイスラエル人の中での多様性や格差についても触れている。読むことで、作者の意図通り、複雑さを知ることができる(あまりに複雑なので一読ですべてを頭に入れることは難しいが)。 アメリカのユダヤ人とイスラエルのユダヤ人の関係についても紙面をさいて説明されている。また福音派がなぜイスラエルを支援するのかについても記述がある。この点についても、単純な「イスラエルロビーが政治的圧力をかけている」といった理解から一歩踏み込んだ複雑さに触れることができる。 2020年頃までの記述しかなく、ネタニヤフが政権の座をおりたことに筆者が希望を見出しているのが切ない。その後2023年までにどのような流れがあったのかについての記述は、発行年度的に当然ないので、その部分については補完したい。 作者はなるべく一方的に糾弾したり理解不能だとしてどちらかの行動を異化することなく、歴史的な事実をすべて了解可能なものとして説明しようとする。そういった点で、ある程度の中立性という筆者の目標は果たされているように感じた。 一方で、リベラルなユダヤ系のアメリカ人で、幼少期まではイスラエルに憧れを抱いていたという筆者の来歴をそのまま写し取るかのような、「迷い」が文章のあちこちに顔を出すこともあり、パレスチナの惨状を記すことを否認しようとする傾向や、平和や共生についての筆者の感情的な部分が伝わってくることも(そしてアメリカの若いリベラルなユダヤ人についてはもしかすると理想化しすぎているところがあるのかもしれない)ある。しかし本の中で冒頭から、そして至るところで、そういった筆者の来歴について、そして現在のスタンスについて語られており、そういった点でも非常に誠実な書き方であると感じた。

3投稿日: 2024.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログCan we talk about ISRAEL? https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000819332023.html

0投稿日: 2024.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ斎藤美奈子氏の「世の中ラボ」で紹介されていたので読んでみた。著者はアメリカのリベラルなユダヤ人コミュニティで育ったユダヤ人。1990年代前半にはイスラエルで暮らした。現在はサンフランシスコ在住。パレスチナの紛争は、黒でも白でもなく、グレーだという。 イスラエル-パレスチナ紛争については長いことイスラエル側の物語に接してきた。しかしパレスチナ人、さらにいえばイスラエル人も代弁はできないが、既存のものよりバランスのとれた細やかなアプローチを示すことができる、との弁。「イスラエルは常に正しい」派、「イスラエルは常に間違っている」派、どちらにも与せず、イスラエルに関して事態は黒でも白でもないと理解する手助けがしたい。要するにグレーである。 数年前、カリフォルニアでユダヤ人主催のキャンプでイスラエルの歴史について語った後、11歳のブランドンが言った「つまり、僕は生まれた時からずっと自分の家で暮らしてきた。ひいお祖父さんもそのずっとずっと昔のまたひい祖父さんも。ある日畑に出て家に帰ってみると、この人(隣に座っていた子)とその家族が僕の家の半分で暮らしている。『僕たちは遠く離れた町を追い出されたんだ。でもここは僕のひいお祖母さんのそのひいお祖父さんがはるか昔くらしていた場所なんだ』・・ってことで、どちらも正しいが、どちらもほかにいくところがない。こんな感じでいい?」・・なるほどこの紛争の核心をついている、と僕はブランドンに言った。 パレスチナ人とは? 最近の研究では、パレスチナ人は何世紀にもわたってパレスチナに存在してきたさまざまな民族や文明が混ざり合って生まれたのであり、そうした民族の中には聖書に登場する古代の住民も含まれている。この土地に住む人々は、時と共に、最も支配的な集団の宗教(土着、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)や言語(ヘブライ語、アラム語、アラビア語)を選んできた。・・対立している当の人々は、つまりユダヤ人の子孫なのである。 パレスチナ・・4世紀から7世紀は大半がキリスト教に。638年にイスラム帝国がパレスチナを征服すると19世紀までにほとんどの住民がイスラム教に改宗しアラビア語が主要言語となる。それ以後パレスチナの住民の多くはアラブ世界の一員とみなすようになった。 特に出エジプトの前はどうだったのか?が分からなかったので歴史の部分を読んだ。この本や他の本によると、旧約聖書の話にもなるが、ユダヤ人は元はメソポタミアの地に住んでいたが、神の声がありカナンの地・パレスチナに移ってきた。が飢饉などがありエジプトに移住した。が力をつけたユダヤ人を恐れたエジプト王に奴隷にされてしまった。そこでモーセが「出エジプト」を行い、再びカナンの地に戻った。 パレスチナではダビデ、ソロモンといった王が出てユダヤ人の王国が栄えた。だがその後バビロニアに攻められ連行された(BC587バビロン捕囚)、その後ペルシアによって戻されるも、ローマ帝国が勢いを増すと、属国となり、反乱をするが(AD66-70)負け、国外追放され、ここから離散が始まった。 斎藤美奈子、世の中ラボ https://www.webchikuma.jp/articles/-/3379 ダニエル・ソカッチ:社会活動家。イスラエルの民主主義を名実共に達成させるためのNGO「新イスラエル(New Israel Fund)」のCEO。同基金は、宗教、出身地、人種、性別、性的指向にかかわらず、すべての国民の平等を確立すること、パレスチナ市民やその他の疎外されたマイノリティの利益とアイデンティティの表現および権利のための民主的な機会の保護、イスラエルが近隣諸国と平和で公正な社会を構築し維持することなどを目標に掲げて活動している。 2021発表 2023.2.25第1刷 図書館

10投稿日: 2024.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ人種、民族、宗教、文化、歴史。 あると言えばある。 実態はないと言えばない。 人が集まり、緩く、厳密な定義を持たせないことで、なんとなく成立する物語。 中には、先鋭的に解釈して文字通り人を殺してでも、自らの物語の筋書きを貫くものもいる。 周囲との調和を目指すものもいる。 人は木の股から生えてはこない。 一人で成人することもできない。 親、社会、他者から、言葉を、生活を、文化を与えられて育つ。 それら、全ての偏りから自由には生きることはできない。 なんという不自由さだろう。 幸せなことに、今自分の周囲において、人種だの国家だの文化だのが原因で、殺したり殺されたりの連鎖があるわけではない。 しかし、自分とテロリスト、教条的な信仰などを持つ人の間に、なにか本質的な違いがあるわけではないように感じる。 もう少し考えていくべきテーマなのかな、と思う。

10投稿日: 2024.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者はユダヤ系アメリカ人。少しイスラエル寄りなところを感じさせつつも、かなりバランスよくイスラエル及びパレスチナ問題を解説している。恥ずかしながら本書を読んで、日々のイスラエルに関するニュースは基本的事項を押さえずに聞いていたことが分かった。これからは少し背景知識を持ってニュースを聞くことができそうだ。 興味深かった点を羅列すると、 イスラエルが占領するヨルダン川西岸は、米国を含め(トランプ政権は置いておく)国際社会からその支配は認められていない。 米国のユダヤ人は基本的にリベラルであり、イスラエルの建国当初から支援してきたが、近年は右傾化するイスラエルと思想的に分離が見られる。米国で熱心にイスラエルに肩入れするのはキリスト教福音派。 ベングリオンの三角形:建国の父が、ユダヤ人国家、民主主義、占領地の継続の3つが同時に成り立つことはないとの発言に由来。

0投稿日: 2024.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログユダヤ系アメリカ人の著者ができるだけ公平な視点から書くイスラエルの問題。イスラエル、パレスチナの地についての歴史を描く第一部とイスラエルの問題を探る第二部に別れる構成で、著者のユダヤ人バックグラウンドはありながらもどちら側にも肩入れすることなくイスラエルの解決の見えない問題を教えてくれる。 知れば知るほど解決などできない問題だと思えてくるがどうなるのだろう。ユダヤ人が迫害を受けた結果として元々パレスチナに住んでいた人々を迫害(と、同じようなこと)するというのは、客観的に見たどうしても愚かとしか思えない。判官贔屓的にパレスチナ国家樹立を支持したくなる部分もあるけど、ファタハとハマスの断絶のように単純な話ではないのだろう。歴史から学ぶことができるのはあくまでも自分の生活に関わらないことだけなのかもしれない。アメリカの福音派キリスト教の薄気味悪さがドナルド・トランプ再選の可能性も含めて怖い。

0投稿日: 2024.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログユダヤ系アメリカ人が書いたアラブとイスラエルの関係史。 複雑に絡みあった状況をその歴史、背景から理解できる良書。 自身がアイデンティティに苦しんだリベラルらしく、現状のイスラエルにはかなり批判的。 自由と民主主義を求めて父祖の地に移住(帰還)した民族が、先住者である他民族を差別し、ましてや人種隔離政策を推し進めようとしている。 全世界のユダヤ人に門戸を開いたため、西欧、東欧・ロシア、中東、アフリカにルーツを持つ人々が住み、国内でも階層化が進んでいること(アラブ(イスラム)系イスラエル人は最下層)、長年密接な関係にあった米国のユダヤ人社会においてイスラエルに対する見方が近年大きく変わって来ていることなどは、あまり知られていないように思う。 歴代保守系政権は1967年の戦争で占領したガザ地区、ヨルダン川西岸地区への入植を推し進める一方で、占領地に住むアラブ人は虐げられてきた。 アラブ/パレスチナとの融和は何度か成立しそうになるが、都度、暗殺やテロによって頓挫する。 四方を敵に囲まれ、建国以来数多くの戦争を経験した自国を守ろうとする決意や、旧約聖書まで遡る民族の自我への拘りが保守派が台頭する背景にはありそうだが、外からは打開策が全くないように見える。(アラブ側にも原因はある) イスラエル建国の父ベン・グリオンは「①イスラエルはユダヤ人が多数を占める国家である、②イスラエルは民主国家である、③イスラエルは新しい占領地をすべて保有する、のうち2つは選べるが、3つすべては選べない」と言った。今のイスラエルは①と③を選んでいるようにみえる。 グリオンはこうも言っている。「確かに、神はわれわれにその地を約束してくれたが、彼ら(パレスチナ人)にしてみればそれが何だというのだろう。反ユダヤ主義、ナチス、ヒトラー、アウシュヴィッツなどが現れたが、それは彼らのせいだっただろうか。彼らが目にしているのはただ一つ。われわれがやって来て彼らの国を奪ったということだ」 2021年に原書が出版された本書ではガザ地区についてはあまり触れられていないが、アラブを含む多民族との融和を願う著者は、今回のガザ紛争に何を思うのか。

1投稿日: 2024.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://www.nhk-book.co.jp/detail/000000819332023.html

0投稿日: 2023.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログニュースで何となく知っている程度だったイスラエル、パレスチナ。最近また戦闘が起きた事をきっかけにきちんと知りたいと思い手に取った。読み応えのある本で、何度か読了を諦めかけたが、何とか最後まで辿り着いた。固有名詞がたくさん出てきたり、詳しすぎたりするために、頭の整理がおいつかなかったが、なぜこんなに問題がこじれているのかは概ね理解できたと思う。

1投稿日: 2023.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は、アメリカで生まれ育ったユダヤ系アメリカ人である。”あらゆる”イスラエル人に民主主義と平等をもらたすために活動する「新イスラエル基金」のCEOでもあり、同基金は、パレスチナやイスラエルの平和で公正な社会の構築と維持を目標に掲げている。 本書の構成は大きく2部に分かれており、第1部で旧約聖書の時代から現代に至るまでのイスラエルの歴史を概観し、その土地で今なお続くアラブ人とユダヤ人の争いについて説明する。地理、歴史、紛争の概略を詳細に紐解くことで、この問題について語る「準備」をすることが目的だ。 第2部ではイスラエルをめぐるやっかいな論争のいくつかを検討していく。イスラエルと民主主義について、イスラエル人とパレスチナ人の未来について、イスラエルとアメリカの関係性とその変化について、それらややこしく、迂闊に語れば論争に火が付く問題を出来る限りフラットな目線で概説してくれる。 その他、著者の経験がコラムとして書かれていたり、挿絵も豊富なので、情報の密度は高いものの言葉は平易だし、じっくり読めば決して難しくはないだろう。 こうしてその全体像を見ていくと、例えばイスラエルの建国の父であるベン=グリオンが提唱した「ベン=グリオンの三角形」というこの国のアイデンティティについての考え方や、あるいは1993年のオスロ合意など、歴史を良い方向に変える可能性はどこかに残っていたのだと感じてしまう。歴史にイフは無いと言うけれど、ならばなおさら、和平のプロセスがどこで、なぜ、終了し崩壊してしまったのか。それを知ることに価値はあるはずだ。 ネット上にはこの問題について概略をまとめた記事が多くあり、簡易的に知る際には役に立つだろう。それでも事態の混迷度は本書副題にある通り、まさに「人類史上最もやっかいな問題」なほど込み入っており、より深く理解するために書籍という媒体はやはり強い。 私はイスラエル問題に関する本を読んだのはこれが初めてで、上記したように作者はアメリカのリベラルな社会活動家なわけだが、それを踏まえても、本書はイスラエルーパレスチナ紛争について出来るかぎり「中立的」で偏りのないポジショニングがとれていると感じた。それは本書の基本的な姿勢として、「イスラエルが正しい」という主張と「イスラエルは間違っている」という白黒はっきりさせた論説には与しないことからスタートしているからだ。イスラエルとは要するに「グレー」なのだと。 いまガザ地区で何が起こっているのか、なぜそうなってしまったのか、この問題についてどのような人がどうアプローチしているのか。これですべてが理解出来たとも、網羅されているとも思わないが、フラットな意識を持って知ろうとすることは重要なことだろう。 読めば読むほど解決方法など無さそうに見えて暗澹たる気持ちにはなるが、本書の最後の章に書かれているイスラエル人とパレスチナ人の問題を解決し、共存の道を探っている人たちの言葉には勇気をもらえる。

7投稿日: 2023.12.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ他の方々と同様にハマスへのイスラエルによる報復のニュースをみて、パレスチナ問題への問題意識と関心を持つきっかけなり本書を手に取る。 今までの歴史的背景をつぶさに解説し、多角的にこの問題の紛糾する理由、非常にナイーブな立場の軋轢を提示されている。今までのあいまいな理解を整理することができた。

5投稿日: 2023.12.16 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエルの問題は複雑で根が深くて本当に難しい。最新のニュースから得た断片的な表層の情報だけでは分からない事も時系列で詳しく説明されている。最後に掲載されているインタビューはイスラエルの希望だった。こういう人達の活動にももっとスポットが当たって欲しい。

5投稿日: 2023.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者はアメリカのリベラルなユダヤ人コミュニティ出身とのことですが、ユダヤ系イスラエル人側の主張に偏ることなく、パレスチナ人側の主張や、歴史的背景を丁寧に解説してくれていると感じました。 ハマスとイスラエルの紛争のニュースを見て、イスラエル問題を知りたいと思い書店で手に取った本でした。 どちらかの主張に偏ったものではなく、フラットな目線でこの問題を知ることができる本、という点で非常に素晴らしい本でと感じました。

0投稿日: 2023.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ聖書にあるようなユダヤ人の歴史、反ユダヤ主義、ホロコースト、シオニズム、イスラエル建国みたいな話しが書いてあるのかなと思って、読んだ。 実際、そうしたことも書いてあるが、それは前提知識くらいで簡単にまとめてあって、メインは建国以降の歴史。 なんとなくぼんやり知っているような気になっていたことが、全く理解が足りなかったことがわかった。 そして、現代、アメリカなどで論点化するイシューもコンパクトにまとめてある。 この問題に限らず、政治問題をニュートラルに語るというのは困難なことなのだが、できるだけニュートラルに書こうという努力はよく伝わってくる。 一番、勉強になったのは、トランプ政権の時のアメリカの親イスラエル的な立場、その背景にあるキリスト教福音派の考え。そうだったんだ〜という感じ。

0投稿日: 2023.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログやっぱり、複雑。 読みやすく書かれているのだろうけど、 事情が既に複雑。 国家や政治と人種・民俗、文化は、別ものであることを、 痛感。

0投稿日: 2023.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ在米ユダヤ人によるイスラエル・パレスチナ問題に関する解説書。5月に日経の書評欄に取り上げられていて気になっていたが、買うのを先延ばしにしているうちに事態がだいぶ変わってしまった。 歴史の記述などが豊富なのは当然として、興味深かった記述は、 - 原題"Can we talk about Israel?"に表されているように、イスラエル・パレスチナに関する問題になると他のトピックとはうってかわって冷静な議論が難しくなるケースが多い - イスラエルの入植や攻撃の批判とanti-semitismは明らかに違うのに、意図的にそこを混ぜた反論がされやすい(現時点でもこれはかなり見られると思う) - ベン=グリオンの三角形の概念。恥ずかしながらこの言葉を知らなかったが、つまりイスラエルが(1)ユダヤ人国家であること、(2)民主主義国家であること、(3)占領や入植をすること、にはトリレンマがある。(3)を諦めるのではなく(2)を捨てる方向に行きつつある懸念は以前からなされている通り - アメリカにおけるイスラエルの扱い。在米ユダヤ人とイスラエルには乖離があり、トランプ登場がそれに拍車をかけた。むしろ(非ユダヤ人である)共和党の福音派がイスラエルに共鳴している - イスラエルにも多くの非ユダヤ人がいて、第三党はアラブ人政党(知らなかった) などなど。 二国間対立が二か国共存の形で解決に向かうことを望まない勢力(過激派政党や民衆)が常に立ちはだかってきた事実を思うと気持ちが重くなる。今の日韓関係のムードはいつまで続くだろうか、など思わず自国のことも考えてしまった。 読めば読むほど打ちひしがれる1冊であったが、だからこそ、最後の章で思わず目頭が熱くなった。

1投稿日: 2023.11.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ【感想】 「オッケー。ちょっと整理させて。つまり、こういうことかな。僕は生まれたときから、自分の土地にある自分の家で暮らしてきた。両親も、おじいさんおばあさんも、ひいおじいさんおばあさんも、ひいひいおじいさんおばあさんもみんなここで暮らし、僕と同じように土地を耕してきた。いつも誰かに家賃を払っていたけど、ずっとここで暮らしていた。ある日、畑に出て、夕方家に帰ってみると、この人(ここで彼は隣に座っていた子を指さした)とその家族が僕の家の半分で暮らしている。僕が『おい、僕の家で何をしてるんだい?」と言うと、彼は『僕たちはここから遠く離れた町を追い出されたんだ。近所の人は殺され、僕たちの家も焼かれた。ほかに行くところはないし、受け入れてくれるところもない。だからここに来たんだ。ひいおじいさんおばあさんの、ひいおじいさんおばあさんの、そのまたひいおじいさんおばあさんが、はるか昔に暮らしていた場所にね』というわけで、どちらも正しいが、どちらもほかに行くところがない。こんな感じでいい?」 上記は、本書のコラムに出てくる筆者の教え子の少年の言葉である。 これは、パレスチナ人とイスラエルが抱える問題の本質を端的に言い当てている。現在紛争状態にある彼らだが、ルーツを辿れば同じ場所に住む同郷の民である。しかし、2000年にわたって戦争と大国間の思惑に巻き込まれ、衝突が起こってしまった。両者とも土地に対する正統なつながりと権利を有し、外部の世界の、お互いの、また自分自身の犠牲となってきた二つの民族の戦いが「パレスチナ問題」なのである。 本書は、新イスラエル基金のCEOダニエル・ソカッチによって書かれた、パレスチナ人とイスラエルの関係を紐解く一冊である。ソカッチ自身はアメリカのリベラルなユダヤ人社会の出身で、多くのアメリカ人と同様に、イスラエル―パレスチナ紛争をめぐる議論については長いことイスラエル側の物語に接してきたという。しかし、彼はイスラエル及びパレスチナに幾度も足を運び、現地の人々の活動と地域の情勢を目の当たりにしながら、中立的な目線で当問題を論じている。 本書の前半パートは、パレスチナ・ユダヤ人・イスラエルの歴史の説明だ。 世界史を学んだ人には周知のことだと思うが、もともとパレスチナにはユダヤ人が住んでいた。そこから、 ローマの支配によるパレスチナからの離散→ヨーロッパでの迫害→シオニズム運動→バルフォア宣言を始めとするイギリスの二枚舌外交→ホロコースト→イスラエル建国→パレスチナへの回帰とアラブ人との衝突 という道筋を辿る。この本流に加えて、各時代の出来事について都度補足説明をしながら、「パレスチナという地に何が起こったのか」を詳細に述べていく。 後半パートは歴史的事実を前提に、「イスラエルについて話すのがこれほど難しいのはなぜか?」を語っていく。筆者はこのテーマを論じるにあたって「イスラエル人とパレスチナ人の紛争を解決することの最大の障害は、政治的想像力の欠如ではなく、政治的意志の欠如だと思う。もっと簡単に言えば、イスラエル人もパレスチナ人も、誰もが平等な権利と安全を保障されるべきだ。この紛争の当事者には、こうした権利に値するのは一部の者だけだと考える向きもあるが、それは間違っている」と言及し、あくまで(自分なりに)中立の立場にいることを念押している。それは在住しているアメリカの政治思想があってのことだ。アメリカにおいては、とかく「イスラエルが正しい」「パレスチナ(ハマス)が悪い」と断じられがちで、二国間の裏にある事情を理解しないまま語られることが多いからだ。 例えばイスラエルとアメリカの関係について。イスラエルは準西洋国家と言っても良いぐらいアメリカにべったりなのだが、その背景には、ユダヤ人がキリスト教圏ではずっと迫害される立場であった、そんな中唯一寛容な態度を示してくれたのがアメリカだった、という歴史的経緯がある。ユダヤ人がホロコーストという惨劇を経験して自分たちの国を手に入れた姿は英雄そのものであり、アメリカのユダヤ人にとっては、イスラエルは間違ったことをするはずのない正しき国だったという。ただ実際には、イスラエルは非武装のパレスチナ人を射殺したり、隣国に積極的に戦争を仕掛けに行ったりしている。 要はイスラエルもパレスチナ人も、両者絶対正しいということはなく、両者絶対間違っているということもないのだ。しかし、イスラエルは他国の政治的イシューに絡めとられやすく、右派左派様々な陣営が、イスラエル問題を自らに優位なポジションへと単純化して語りたがる。これがアメリカにおいて特に顕著に表れている、というわけだ。 それにしても、なぜイスラエルはここまで厄介な問題を抱えているのか?それは出来事の歴史について意見が分かれ、現在その地域を揺るがしている問題をどう理解するかで意見が分かれているからだ。イスラエルの建国の歴史を聖書から現在に至るまで紐解いてみれば、パレスチナ人とユダヤ人に起こった悲劇と、本人たちの力ではどうしようもならなかった「政治的惨禍」が、二者間の問題を複雑にしていることが理解できるだろう。 ――――――――――――――――― 私の主観だが、日本人はパレスチナ問題については「イギリスの策略によってユダヤ人がパレスチナ人から土地を奪った」という認識が強く、ややパレスチナ寄りの目線を持っていると感じる。ただ、その認識は知に基づくよりも無知に基づくものだ。例えば、 ・ユダヤ人がエルサレムを追放されてから、各地(特にキリスト教圏)で迫害を受けてきたこと ・WW2のホロコーストを前に、迫害を受けたユダヤ人を受け入れてくれる国は無かったこと ・ユダヤ人の受け入れに尽力してくれた国はアメリカぐらいだったこと ・絶滅の縁に立っていたユダヤ人にとって「イスラエル建国」は唯一の希望の光であり、彼らはこの可能性にすがるしか道がなかったこと など、ユダヤ人側が受けた苦難に対しては理解が及んでいない部分があると思う。 日本は、G7の中で一番パレスチナ問題から遠い国である。仏教国家(非キリスト教)、東洋(非西洋)、敗戦国である日本は、紀元前から続くユダヤ教とキリスト教の諍い、ユダヤ人排斥とそのバックラッシュによるイスラエル建国、といった歴史の動乱に絡むことはなかった。その意味では、主要国家の中で最もフラットにイスラエル問題を語れる国でもある。本書を読んで理解を高め、俯瞰的な目でパレスチナ問題を論じれるようになりたいものだ。 ――――――――――――――――― 【まとめ】 0 まえがき イスラエルーパレスチナ紛争は本質的に、歴史家のベニー・モリスが「正義の犠牲者」と名付けた者同士の闘争だと思う。 つまり、両者とも土地に対する正統なつながりと権利を有し、外部の世界の、お互いの、また自分自身の犠牲となってきた二つの民族である。それは土地をめぐる紛争であり、記憶と正統性をめぐる紛争でもある。生存権をめぐる紛争であり、自己決定権をめぐる紛争でもある。生き延びることに関する紛争であり、正義に関する紛争でもある。それは、その信奉者が完全に「正しい」と見なす相容れない語りをめぐる紛争である。 本書は、この論争を支配しがちな2つの陣営、つまり「イスラエルは常に正しい」派と「イスラエルは常に間違っている」派のどちらにも与しない。中立的な立場に立ち、なぜパレスチナ問題が複雑なのかを解説していく。 1 ユダヤ人、パレスチナ人、イスラエルの歴史 ・すべての始まりはヘブライ語聖書から。創世記15章18節で神がアブラハムになす約束、つまり「あなたの子孫にこの地を与える」という記述をもとに、ユダヤ人とユダヤ教は「イスラエル(ヨルダン川西岸とガザ地区含む)は我々の土地だ」と信じてきた。 ・ユダヤ人が飢饉によってパレスチナからエジプトに避難するも、エジプトで奴隷化。その後出エジプトによってパレスチナに戻る。 ・紀元前1000年ごろ、ダビデがユダ王国を建国、エルサレムに首都を置く。息子ソロモンがエルサレムの中心部にユダ王国を建国する。 ・紀元前63年ごろ、ローマによりユダヤ帝国が征服される。イエスが処刑され、ユダヤ教の異端派であるキリスト教が誕生する。ローマに対してユダヤ人は反乱したが、鎮圧され、多くのユダヤ人が追放、ヨーロッパやアフリカに散り散りになった。 ・キリスト教の支配するヨーロッパにおいてユダヤ人は究極のアウトサイダーであり、教会は(実際にキリストを殺したこともあって)ユダヤ人を敵視していた。多くの地域で迫害と暴力が繰り返された。 ・1880年代、世界各地に離散していたユダヤ民族が、母国への帰還をめざして起こした民族国家建設の運動、通称「シオニズム」が盛んになる。 ・シオニズムによってユダヤ人がパレスチナに戻ろうとするも、ずっと今まで住んでいた「パレスチナ人」がそこには存在している。 ・638年に新興のイスラム帝国がパレスチナを征服すると、19世紀までにほとんどの住民がイスラム教に改宗した。それ以降、パレスチナの住民の多くは基本的に自らをより大きなアラブ世界の一部とみなすようになった。 ・シオニズムの拡大を受けてパレスチナ人はアラブ・ナショナリズムを展開。シオニズム運動に反対の立場を取る。 ・WW1中、イギリスがバルフォア宣言(パレスチナにおけるユダヤ人の自治を認める宣言)とフサイン―マクマホン書簡(アラブの独立を支持する書簡)を交わす。一方、ロシアがサイクス―ピコ協定(戦後に、中東をフランスの支配地域とイギリスの支配地域に分割する協定)の存在を暴露。中東情勢が一気に混迷化する。 ・WW2でファシズムが台頭すると、ユダヤ人のパレスチナ移住が加速し、アラブ人とユダヤ人の関係がさらに悪化していく。アラブ人と自国の関係悪化を重く見たイギリスは、ヨーロッパのユダヤ人のパレスチナへの避難を禁止する。当時、ヨーロッパのユダヤ人を受け入れる国は世界のどこにもなかった。 ・WW2によるホロコーストが、シオニズムの道筋を変える。イギリスはユダヤ人とアラブ人の双方から向けられる暴力や反乱に疲弊し、分割問題から手を引いた。同時に、ユダヤ人虐殺への同情が世論を動かした。国連がパレスチナを2つの国家――アラブ人国家とユダヤ人国家に分割する決議を採択した。このときのパレスチナの人口は約180万人で、3分の1がユダヤ人、3分の2がアラブ人。 ・1948年5月14日、ユダヤ民族評議会議長で新生イスラエルの初代首相、ダヴィド・ベン=グリオンによる新国家樹立宣言がされる。イスラエル独立。 ・1948年、イスラエルと、イスラエル建国に反対する周辺国(エジプト、ヨルダン、シリア、レバノン、イラク)の間で第一次中東戦争が勃発。翌年に終結する。イスラエルが「歴史的パレスチナ」の領土の78%を領有、ヨルダンがヨルダン川西岸と東エルサレムを、エジプトがガザ地区を獲得。パレスチナ人は何も得られなかった。第一次中東戦争をパレスチナのアラブ人は「ナクバ(大惨事)」と呼んでいる。 ・1964年、中東では反イスラエル派のエジプト大統領ナセルが存在感を増し、アラブ世界の英雄たる地位を確立していた。彼の支援を受けてパレスチナ解放機構(PLO)が創設される。PLOは「イスラエルだけでなく、住民の大半がパレスチナ人であるヨルダンもまた、PLOが建国を目指すパレスチナ国の一部になる運命にある」と主張し、アラブ世界をさらに混乱させた。その間も、すべてのアラブ諸国が反イスラエルのプロパガンダを掲げていた。国民の士気を鼓舞し、自国における自由と機会の欠如から目をそらす手段として依然として有効だったからだ。 ・1967年6月5日、ティラン海峡を封鎖されたイスラエルが、エジプトに攻撃を仕掛け、ほんの数日でエジプト軍を壊滅させた。第三次中東戦争(六日戦争)である。イスラエルは東エルサレムをまたたく間に征服し、ヨルダン川西岸の古都も掌握する。さらにシナイ半島も掌握し、イスラエルは一気に広大な領土を手に入れた。 ・エジプトのアンワル・サダト大統領がイスラエルと和平交渉を行い、シナイ半島のエジプトへの返還と引き換えに二国間の関係を正常化した。 ・1980年代、イスラエルは占領地の締めつけを強化しはじめた。1977年にリクードが権力の座に就くと、入植地の建設は急速に進んだ。ユダヤ人しか住めない新たな入植地が、ヨルダン川西岸とガザ地区全体に広がりはじめると、パレスチナ人が住む町や村は相互に分断され、耕作地は食いつぶされた。 ・パレスチナ人は日々差別を受け、イスラエルの入植者や兵士から暴力を振るわれていた。占領地のイスラエル人に対してパレスチナ人は「インティファーダ」と呼ばれる民衆蜂起を行い、多数の犠牲者を出した。 ・1993年、オスロ合意によってイスラエルとパレスチナが和解。ヨルダン川西岸とガザ地区に自治政府を一定期間置くことが決定。ヨルダン川西岸の占領地は三地域に分けられ、それぞれ異なる体制でパレスチナとイスラエルが管理することになった。 ・2005年にガザ地区からイスラエル軍が撤退し、ハマス(過激派イスラム教徒のパレスチナ人による組織)が同地区を掌握する。ここから現在まで、イスラエルとガザの間で激しい戦闘が繰り返されている。 ・2007年、イスラエルがガザ地区を封鎖。米国が仲介する和平交渉も、2014年に中断。 2 建国の父、ダヴィド・ベン=グリオンの言葉 イスラエルの建国の父でありイスラエル人から最も尊敬される人物、ダヴィド・ベン=グリオンは、パレスチナ(現在のイスラエル)のアラブ人の恐ろしい苦境と尽きることのない怒りを十分に理解していた。 彼はかつてこう語っている。「たしかに、神はわれわれにその地を約束してくれたが、彼らにしてみればそれが何だというのだろう?反ユダヤ主義、ナチス、ヒトラー、アウシュヴィッツなどが現れたが、それは彼らのせいだったのだろうか?彼らが目にしているのはただ一つ。われわれがこの地にやってきて、彼らの国を奪ったということだ」。 1967年の六日戦争の勝利とその余波のさなか、危険信号を察知したイスラエル人が何人かいた。国を覆っていた勝利の高揚感のなか、ほぼ伝説と化したある人物が、自ら選んだ隠居生活から再び姿を見せて、奇跡的な勝利に我を忘れないよう国民に釘を刺した。この人物曰く、国民は征服したばかりの土地を持ち続けるわけにはいかない。占領した地域は(東エルサレムとゴラン高原を除いて)できるだけ速やかに返還しなければならない。さもないと、必死で築いてきた国が崩壊する恐れがある。イスラエルは民主主義国家とユダヤ人国家の両立を果たせなくなる。 その人物こそイスラエル初代首相、ダヴィド・ベン=グリオンだった。 彼は「イスラエルのナショナル・アイデンティティには主要な三つの要素がある」と語った。これを筆者は「ベン=グリオンの三角形」と呼ぶ。 まず、イスラエルはユダヤ人が多数を占める国家である。次に、イスラエルは民主主義国家である。最後に、イスラエルはこの新しい占領地をすべて保有する。 イスラエルはこのうち二つを選ぶことはできるが、三つ全部は選べない。そして、この選択によって、イスラエルはどんな国かが決まる。イスラエルが新しい占領地を併合し、支配下にあるパレスチナ人に完全な市民権を与えれば、多数派というユダヤ人の地位が脅かされる。イスラエルが占領地を正式に統合し、パレスチナ人に市民権を与えなければ、もはや民主主義国家ではない。 ベン=グリオンに言わせれば、唯一にして第3の選択肢は、民主主義国家でありユダヤ人国家であり続けることだ。そのための唯一の方法が、占領地を手放すことだったのだ。 しかし、残念ながら1967年のイスラエルに、「御老体」呼ばわりされていたベン=グリオンの言葉に耳を貸すものはいなかった。 3 なぜ双方の言い分が食い違うのか パレスチナ人とイスラエル人の子供たちは、何世代にもわたって自分たちだけが国土の正当な所有者だと教える地図を見て育ってきた。主権と領土に関する思い込みこそが、新たな世代の紛争と嫌悪を生み出す。 考古学もまた紛争地帯だ。ユダヤ人もパレスチナ人もこの土地と結びついていることを明示する実際の歴史的・考古学的根拠は豊富であるにもかかわらず、その多くが、説得力に富む歴史的主張を裏づけるためだけでなく、「相手方」の結びつきを否定するためにも利用されてきた。 4 イスラエルとアメリカ 何世代もの間、イスラエルとアメリカのユダヤ人コミュニティは蜜月の関係を結んできた。しかし、その関係はもはや瓦解し始めている。 ユダヤ人は現在のアメリカ合衆国に植民地時代の初期から存在しており、この地に初めてやってきたのは17世紀前半のことだった。アメリカのユダヤ人もときには差別と反ユダヤ主義を経験したものの、ヨーロッパのユダヤ人が受けたような、政府とキリスト教会の後押しによる恐ろしく暴力的な仕打ちではなかった。アメリカが建国以来負っている罪は人種差別であって、反ユダヤ主義ではない。ここでは、ユダヤ人はたいがい安全だった。ここでは、歴史上のどの場所よりもユダヤ人が受け入れられた。生き延びたのみならず、繁栄したのだ。 戦後、アメリカのユダヤ人コミュニティは突如、ユダヤ世界の中心となったことに気づいた。ヨーロッパの古く偉大なユダヤ人コミュニティはことごとく消え去った。パレスチナのユダヤ人コミュニティは成長しつつあったが、きわめて不安定で、助けを必要としており、いまやアメリカのユダヤ人には手を差し伸べる用意があった。ヨーロッパのユダヤ人はほぼ壊滅状態だったし、世界の自由主義国家は、アメリカも含めて、ユダヤ人が困窮しているときに避難所を提供しようとしなかったため、アメリカのユダヤ人の大半が、ユダヤ人国家は倫理的に正しく、かつぜひとも必要だと考えるに至った。危機に瀕するユダヤ人のために、どこでもいいから安全で堅固な避難所をつくるというシオニズムの考えは、いまや安全で幸せなアメリカのユダヤ人にとってさえ素晴らしい考えだと思われた。 ひとたびイスラエルが建国されると、この新しい国を支援し防衛することが、アメリカのユダヤ人コミュニティにとって重要なこととなった。同化、受用、異民族との結婚によってアメリカのユダヤ人コミュニティの伝統と慣習は放棄されつつあったため、イスラエルへの支援は、ユダヤ人としてのアイデンティティ形成のための強い動機になった。 アメリカのユダヤ人にとって、イスラエルは間違ったことをするはずのない、誇り高き国だった。だが、第一次レバノン戦争で、イスラエルの戦車がアラブの首都を包囲し、住民に砲弾を撃ち込むのを見た。また、第一次インティファーダで、非武装のパレスチナ人にイスラエル兵が銃弾を浴びせる光景を見た。しかし、アメリカのユダヤ人コミュニティはイスラエルに対していかなる批判も口にせず、強力に支援し続けた。 だが、オスロ合意の崩壊によって、両者の溝と食い違いが明らかになった。そもそもイスラエル人はアメリカのユダヤ人コミュニティ――裕福で高学歴なリベラルと違い、保守派の集まりであった。世界の二大ユダヤ人コミュニティは彼らが信じていたほど思想を共有しておらず、イスラエルのどんな姿勢や行動にも賛同する、とはなり続けなかったのである。 アメリカのユダヤ人のイスラエル離反を加速させたのは、2016年のドナルド・トランプの当選と、彼とネタニヤフとの蜜月関係である。 トランプとネタニヤフは共に右翼のエスノナショナリズム的ポピュリズムを推進し、それまでは受け入れられなかった人種的偏見に満ちたイメージや言葉を、政治的利益のために積極的に利用し、民主的な制度と規範をあからさまに軽視し無視した。加えてトランプは福音派の支援者から支持を取り付けるため、後ろ盾となるイスラエルの権益を重要視しており、ネタニヤフの望むことを何でも叶えた。アメリカ大使館をテルアビブからエルサレムへ移し、ゴラン高原におけるイスラエルの主権を認め、アメリカはもはや入植を非合法と見なさないと言明し、ヨルダン川西岸におけるイスラエルの一方的併合への青信号となる「和平案」を発表した。 アメリカのユダヤ人はトランプに我慢がならなかった。国内外における白人ナショナリズム・反ユダヤ主義の黙認とネタニヤフの迎合を目の当たりにして悟った。「イスラエルは、もはや自分たちの考えには無関心なのだ」と。 5 入植地の問題をどう解決する? イスラエル以外のほぼすべての国が、イスラエルの入植は国際法違反であり、占領国が自国の民間人を占領地域に移送することを禁ずるジュネーヴ第4条約に違反すると見なしている。イスラエルはこれに異論を唱える。ユダヤ人とこの領域との歴史的つながりを持ち出して、1967年以前にヨルダン川西岸の領有権を認められた国はなかったのだから、イスラエルを占領国と見なすことはできないと主張している。したがってジュネーヴ条約は適用されない、という言い分だ。 イスラエルがヨルダン川西岸の全域あるいは一部を併合すれば、とてつもなく大きな問題を自ら作り出すことになる。すなわち、ヨルダン川西岸に住む230万人のパレスチナ人をどうするかという問題だ。もしも彼ら全員が平等な権利を持つイスラエル国民となれば、数百万人の新しい有権者がイスラエルを「パレスチナ国家」に変える票を投じるだろう。しかし、併合してもそれら数百万人のパレスチナ人に市民権と平等な権利を与えなかったり、小さな飛び地をパレスチナの自治居留区とし、イスラエルに併合された領土で囲んだりすれば、イスラエルはもはや民主主義国ではなくなる。それはアパルトヘイトだ。 こうした選択肢に直面して、イスラエルの指導者の大半は現状維持を選んできた。入植地を拡大し続けて粛々とイスラエルの社会構造に統合していく一方、占領地の最終的な政治的地位をどうすべきかという問題は避けている。しかし、半世紀以上も続く占領、その間にイスラエルが占領地に町や都市を建設し、かなりの割合の民間人をそこへ移動させて住まわせる占領を、本当に一時的と呼べるだろうか?そして、それらの入植地が拡大を続けるなか、この現状をいつまで維持できるだろうか? 現在、パレスチナ人は「二国間解決の支持」や「投票権の要求」によって問題解決を目指している。

32投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログアメリカのキリスト教福音派がイスラエルを支持する理由。第三神殿、赤い班牛の生贄、キリスト復活、ハルマゲドン。訳わからん。 アメリカ在住ユダヤ人の解説、分かり易かった。

1投稿日: 2023.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ2023年10月にイスラエル問題が再び激化した事によって、この本を読み始めた。 この本を読んでいる間はイスラエルに関する、日本のニュース、YouTubeの動画、Xの情報は見ないようにしていた。偏った情報を入れない為に。 著者はユダヤ系のアメリカ人のようだが、読んだ限りでは、あまり知識の無い自分でも、イスラエル、パレスチナ、両者の目線に立った公平な視点で書かれている気がした。 この他にも関する本を読みたい。 色々なメディアの取り上げ方にも触れ、またこの本に戻ってみようかなと思う。

2投稿日: 2023.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエル問題について詳細にかつ公平に(と感じる)書かれた一冊。もうね、こういうの以外は信じちゃダメだなと思った。どれだけ長く現地で記者をやってようが、どれだけ国際情勢に精通してようが、日本人がこの問題をどれだけ分析してみたところでこの著者からしたら「むちゃくちゃ浅い」のよ絶対。両国の間に起きた数々の事実は時系列順に並べればそれなりに歴史っぽくはなるんだけど、それぞれの事実の経緯を説明するに足る宗教観や感性はさ、もうこんなの当事者にしかわからないじゃん。自分がこの問題について全て分かってるわけじゃないけど、イスラエル問題について軽々しく書いてあるメディアに触れるのはほんと良くない。「日本の現在の人口は何万人ですか?」という問いに対して政府系のデータを参照しないで、まとめサイトにある「約1.2億人と言われています!」をそのまま引っ張ってきて理解した気になってるーみたいな。うまく伝わらないと思うけど、問題を考える上であたるデータソースって本当に大事なのよってことを言いたかった。 あとこの問題は解決するの無理でしょ。問題解決を望まない層の勢力が強すぎる。ちょっとでも強硬なことを考えてる人間を双方で根絶やしにして初めてスタートラインなのでは?あと個人的に興味深かったのは、アメリカのユダヤコミュニティとイスラエルの関係性の変化。アメリカの若いユダヤ人がユダヤ人としてのアイデンティティを持たずアメリカというコミュニティに埋もれようとする中で、イスラエルがそれを阻止する手立てとして機能してたってのは面白かった。トランプ政権がアメリカのユダヤ人からしたらいかに狂っていたかってのも、他の立場から書かせたらきっと違うんだろうけど、1回の表に7点は入ってますね。後攻チームがこれ跳ね返せるのか?そんぐらい狂ってる。

1投稿日: 2023.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエルとパレスチナの問題を過去から比較的中立的な立場で解説していて、非常にわかやすい。迫害を受け続けてきたユダヤ人が、パレスチナの人々を迫害し、アパルトヘイトであるとまで言われるような事を推し進めていることは、なかなか理解できない。 にもかかわらず、アメリカの福音派キリスト教徒が何故かこのイスラエルの行動を全面的に支援して、事態を悪化させている。 日本はこの問題について、イスラエルの譲歩を強く求めて行くべきである。

1投稿日: 2023.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエル… 正直、全く知らない時事ネタというところ どちらかというと、 パレスチナは難民が出て可哀想で イスラエルは悪者 みたいな印象があった パレスチナと検索すると、BDSなのか? 完全にイスラエルが一方的に攻撃をしている (インティファーダのことなどを書いていない) 記事が出てきたりする 今回、中立的な視点でイスラエルの歴史を紐解いてくれているので、複雑さがよくわかった。 過激派の人たちの思想(完全なゼロサムゲームで、和平など求めておらず、闘い続ければ神に選ばれた自分達が勝利するはず)というのが、衝撃的で…テロリズムってこういうことなのかと思った。 イスラエル建国の父ベン=グリオンの言葉はどれも重くて、また、1番私に取っては理解しやすくて、この人が今いたらなぁと思った。

1投稿日: 2023.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログヨーロッパを中心に、迫害され続けたユダヤ人。 自己防衛のために、安全な土地が必要で、そういや、神さんにもろうた場所あったやん、あそこうちらのもんやんな、みんなで安全な国作ろうや。 そこには、すでに何世代も幸せに過ごしている人たちがいたが。 うちらのもんや、出てけ。神さんの口約束がこれや、よう見ぃ。 アホか、何いうてんねん、お前らなんぼのもんじゃ。ジジイのジジイの時代から、わしらが住んどんのじゃ。 簡単にいうとそういう話か。 ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も、一柱の神は同じ筈なのに、言うてることがちゃう。何千年も前に、誰かがそう聞いたらしいで、ということが、今だに排他的な争いを生む。 そもそも、キリスト人とか言わんのに、なんで、ユダヤだけ、「ユダヤ人」なのかわからんし、何でそんなに嫌われて来たんかも理解できんし、イスラエルもエルサレムもイスラームも、語感が似てて混乱する。 非常に読みやすい本だった。 細かいと言ってはいけないが、具体的な争いとか、イスラエル建国理念がどう変わって来たかとかの歴史も説明されているが、もう、その本質だけで十分だった。

4投稿日: 2023.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ白状すると「イスラエルってどこ?」で読み始めたから全ての単語の意味がわからないって言うどういう人生の情報回避して生きたらこんなに無知で居られるのか不思議な位無知だった。 この本を読む為の本や動画を見ながら読み進めて行くって言う意味の分からない事をしてたんだけど、この一連の問題って知れば知るだけ地政学や歴史の根源っていうかそもそもだから、映画や小説全てに於いて見方が随分変わりそう。 喧嘩してる当事者に向かって言える第三者だからこそ「そんな事でカッカするなよ」って言う超絶無責任な事を言ってる人が居るけど、この場合にも多々同じ様に思いはした。でもこれらを部外者として傍観して別世界のこととして捉えるのも違うよね。 もうなんか、知らない事だらけの本を手探りで読んだから、感想もとっ散らかってまとまらないな。

1投稿日: 2023.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ繰り返される戦争、決裂する和平交渉、日本人にとってあまりに複雑なイスラエル−パレスチナ問題を深掘りする本である。おそらく一読して分かる内容ではない。ただ中東の石油依存を深める日本人にとって決して避けては通れない、そして知らなくてはならない問題だ。

3投稿日: 2023.06.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本人には分かりにくいイスラエルという地について基本的なことから時事的な分野まで書かれている。 面積は四国程度で人口は1,000万人にも満たない小国ながら世界に対して大きな影響力を持つ国。 ナチによるホロコーストは聞き及んでいるが、その他のヨーロッパの国々からも決して歓迎されてこなかったユダヤ人のことなども詳しい。 複雑で歴史が長くかつ現在進行形のパレスチナ問題の詳しいことが読み取れる。

1投稿日: 2023.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログイスラエルとパレスチナをめぐる紛争については、何回も何回も聞かされてきた。ユダヤ教とイスラム教の共通の信念がエルサレムにあり、両者がここは神によってもたらされた、絶対的な聖地であると主張し続け、そのためにはいかなる犠牲を払うことも神の命じる使命であると長い長い歴史の中で引き継がれてきている。 イスラエルパレスチナ問題に決着をつけると言う試みは、どちらも正しく、どちらも間違っていると言うのは、どうにもならない。歴史の中の最も複雑で厄介で、古代から続く紛争を解決することの困難さを改めて感じさせられた。辺

1投稿日: 2023.04.25 powered by ブクログ

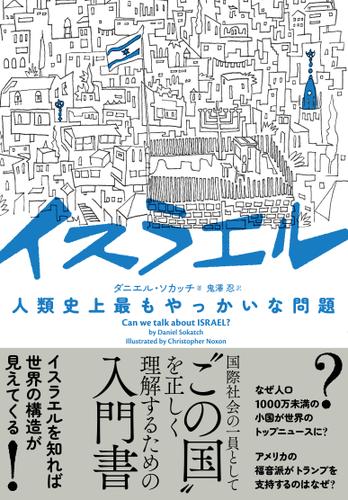

powered by ブクログ「この国を正しく理解するための入門書」という帯のコメントがまさしくこの本の内容を表している。 第一部ではイスラエルとパレスチナ、ユダヤ人とパレスチナ人の歴史的経緯をまとめ、第二部では現在もなお残る問題点を深掘りし解説している。 著者はアメリカ在住のユダヤ人。と聞くとイスラエル贔屓の内容かと思うが、かなり中立に、そして近年のナショナリズム蔓延るイスラエルの右翼政権に対してはかなり批判的に、内容を整理している。

1投稿日: 2023.03.26