総合評価

(40件)| 9 | ||

| 16 | ||

| 6 | ||

| 2 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ国立女性教育会館 女性教育情報センターOPACへ→ https://winet2.nwec.go.jp/bunken/opac_link/bibid/BB11541562

0投稿日: 2025.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分は著者と逆の立場ではあるが、著者の視点と同じものを自分の中にも感じる。子を持つ者からのみ語る資格があるように思われている様々な事柄について、丁寧に綴っていく内容は、確かにと納得させられた。 子は、親である自分とは別人格であるという今更ながら当然の認識があれば、「親である」こと「ない」ことは、語るということに関してむしろほぼ無関係になっていく気がした。 当事者がいて、そうではない境遇の人間がいて、でも「こうなんではないか」と想像する力があれば、両者が分断される理由は無くなっていく。著書での「子持ち・子なし」の両者に限らず、社会の中で、うっかり分断されそうになる他の両者の間でも、想像力は非常に大事なのだと思った。

0投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログTBSラジオ選挙特番での石丸伸二氏へのインタビューでヒリヒリさせられた後、「そう言えば、砂鉄さんの本読んだことないな」と気づいて選書。このテーマ、この試みだからこそのじっくりと省察しながら練り上げられた文章で、何度も頷かされた。

0投稿日: 2024.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ普通に囲まれて生活しているなかで、たまに自分が「ではない」側を歩いているかも、と気づく。 「ではない」側にいる時に感じるモヤモヤを、言葉にしてくれているなと感じた。

0投稿日: 2024.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ新しい視点が増えた。 父ではない人が、父になった人が多い年代を取り巻く環境について語るのは確かに珍しいと思う。 母や父になる人は、産まれた時からそうというわけでないから独身者の気持ちはわかるはずだが、その年代で母、父でないとなるとどんな境遇か、というのは当事者としては感じられない。確かに。 子どもができたら成長できるし未来を考えるようになると言うが、人による。 と言う部分はまさにその通りだが、未来についてあまり考えておらず、日頃からいろんな立場の人とコミュニケーションをとっていたわけではない自分からしたら、子どもができて確かに成長してきているとは思ってしまう。 視点の広がり方で言ったらかなり違うと言う人はやはり多いんじゃないかなぁと。 毎日言葉の通じない人と過ごすようになり、接し方と考えたり、この子にいろんな価値観を教えたいなどという思いで、いろんな分野の勉強をしてみたり、やはり視点の広がり、いろんな分野の知識は増えていると感じる。 また、つい先日養老孟子さんとヤマザキマリさんの対談をまとめた本を読んだこともあり、その主張が出てくるのはこのご時世いかにもだが、そのまま全てを許容すると人口が減って、この形態での資本主義がうまく回らなくなるので別の策を考えないといけなくなるはずだし、 いろんな立場の意見をどこまで尊重するか、となると難しいよなぁと強く感じた。

113投稿日: 2024.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこの方の定義でいくと、普通の私。 結婚して子どもを産んで…普通の家庭に分類される。そうするのが、当たり前、そして幸せ!と、世間から圧力がかかる。 なんか…言いたい事はわかるけど…。 著者ご自身は、結婚はしているが、子どもはいない。 結婚しているので、子どもはまだ?とか… 子どもがいるのは幸せ!とか… 子どもがいる事で、親は成長できる!とか… ほっといてくれ! まあ、それはわかる。 それは、男性より、女性の方が、圧力かかるよね〜 結婚しないのか?子どもはまだか?不妊症なのか?仕事はどうする? 男性は、仕事と、結婚や育児を一緒にはされない。 おかしいだろう? おかしいね。 多様性の時代なんだから、無言の圧力かけないで!放っておいて! と言うのが、主旨なのかな? 言ってることは、わかるけど… 本にするほど主張があるわけでもないかも…? それは、私が、普通の人生を歩んでいるからかもしれません。

1投稿日: 2024.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みにくいわけじゃないけど、自分が何を感じたのか、ぐるぐる回っちゃう。感想をまとめられないまま、1週間経ってしまった。 武田砂鉄は雑誌の連載でよく読んでいて、「おもしろい視点を持っている人だなぁ」と思っていた。この本も、雑誌で紹介されていて知った。図書館で予約し、半年ほど待った。 「まぁそうだよね」と思う部分もあれば、「え?」と思う部分もあって、それが感想を書くのに壁になったのだと思う。「結局この人、自分の言いたいことだけ言わせて欲しくて、言われたくないことは言わないで、と言いたいだけ?」と思ってしまったのも大きい。 「人は誰でも、何かについては当事者でも、何かについては当事者ではない」 それは本当にそのとおりで、「ではない」からこそ考えることはあるし、何かを発言してもいいんじゃない?というスタンスは共感。 私は会社で営業経験がほとんどなく「管理部門が営業に口を出すな」とよく言われてきた。でも「管理部門的な立場から見ると、その取引はNGじゃん?」ということはまぁまぁあるし、「私がお客さんだったら、こんな営業担当はイヤだな」と思う社内の営業担当もいる。第三者として「こんな見方もありますよね」とはお伝えしたい。 「当事者じゃないと言っちゃダメ」なんて言ってたら、戦争体験の語り部はいなくなっちゃう。ただ…実際に体験した人の話は響くし、経験した人でないとわからないことも多いしなぁ、とも思う。 自分の言いたいことを、言う。 最近、「相手に伝わるためには、相手の知りたいことを伝える必要がある」みたいな本を読んで、「なるほどー自分の言いたいことだけ言ってたら、伝わらないのかー」と思ったところだった。 でも、モノを書く、というのは、「そもそも言いたいことがあります」からスタートしないとどうにもならんわな。 なんかいろいろモヤモヤする部分はあるにしても、「第三者としてモノを言う」というスタンスに、勇気をもらったことは間違いない。

15投稿日: 2024.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

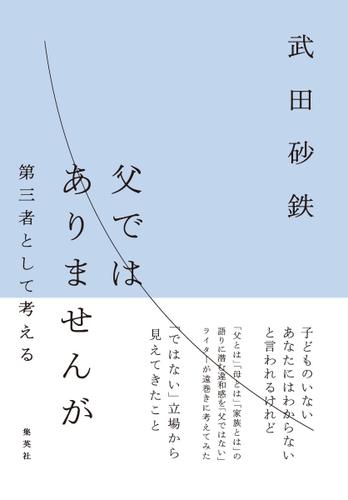

やわらかい文章。すぐ読める。表紙の黒いラインが髪の毛に見えて本を手に取るたび払おうとしてしまう。 以下印象に残った文たち 男性に向けては(こどもが)ある、いるという状態についての本しかない。だから書いてみた本である。 →自身にこどもがいないことについて、人生はまだ一回目であれこれ慣れないし、とあり、かわいいな〜と思った。その言い方使いたい。 そうではない側から見る 経験者と未経験者が意見をぶつけ合うことによって、物事は重層的になっていく。 →友人たち、三十代すぎると属性が枝分かれしてくる。異なる属性でも付き合い続けられる人は意見をぶつけ合うというより、異なる意見をへーそう考えるんだね〜と受け止めその場では流し後ほど一人で反芻できる人という感じがする。 ではない側からも見なければ、ありとあらゆる全体像って見えてこないのではないか →言語化がうまいと思ったけど、この文体をもっと格式高くするとどうなるだろうか、とも思った。 女性の俳優について、出産して◯ヶ月で復帰!〜と題した記事が繰り返される。成功例しか伝えられない。 →メディアたちの伝えるニュースが浅いのは仕方がないのかもしれない。でも、出産が未だに母体に大きな負担があるということ、例えば出産時の出血量が500mlを超えて輸血が必要になったとか、産道の縫合がイマイチで退院間際に大量出血したとか、生後貧血がひどすぎて授乳を禁止されたとか、そういう怖い経験をすることはけしてめずらしくないことを知らなければ、産後にニコニコ同居家族以外に挨拶対応するのが普通と考えてしまうのだろうな、まあ男性優位社会だし…?と思った。自分の体のことじゃないし知ろうともしないのだろうから救いがないなとも思った。 子持ちの女性担当編集者が文学賞のパーティーに出ていると、こどもは大丈夫なのかと聞かれてこれを今でも根に持っている。 子持ち女性の最優先事項は子育てである+夜遅くに外出していたら、こどもは誰が見るのか、帰宅を待ちわびているのではないか?という超勝手な前提(妄想)を押し付けられている。 →あるあるなんだがほんとこれどうしたらなくなるのか。 幸せかどうかを予測しないで 誰かの幸せの確認や管理のために、こちらが幸せかどうかという予測を使わないでほしい。普通の枠組み強化のための例外化の象徴として存在したくはない。 →言語化うま 石原慎太郎ディスが続く。石原慎太郎もかわいいし武田砂鉄もかわいいなと思う。こんなかわいい幼稚なおじいちゃんが多数決を経て都知事として君臨し続けていたと考えると大抵のことが些末なことのように思える。 あなたにどんな価値があるのか、いつも自問自答してくださいねという雰囲気を作ってくる。 →言語化がうまいんよ〜まさにそれで、まじでほっといてくれ我が身体への内政干渉ですよの気持ち。 共感おばけ →この本読んでる私、ひたすら共感おばけだわ…と思いながら読んだ あとがきがまたいい。この本を読んで私が得たのは語彙力

1投稿日: 2024.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもを作る選択をせず生きている著者があえて子どもについて考える本。なんで作らないの後悔するよ、老後はどうするの、といった言説を他者に浴びせる人たちは、一方で、君も結婚かようやく一人前だなとか、君にも守るべきものができたなとか、勝手に他者を評価する。そこにあるのは、普通こうだよね、という普遍的な人生の歩み方を前提にした社会構造と、その普通を前提にやたらに共感し合おうとする人々だ。共感できない・されない者は普通ではない人として扱われる。そうか、差別はこうした流れからも生まれるんだな、と感じながら読み終えた。

1投稿日: 2024.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ最後に集約されていると思う。 * 「父ではない」という状態の第三者性はあまり語る場を用意されてこなかった。そのうちにそうではなくなるもの、その予定がなかったとしてもわざわざ語ってもらうほどでもないものとされてきた。子どもがいてもいなくても、そしてもちろん結婚してもいなくても、どっちでもいいと思っている。そういうフラットな状態でいたいのだが、それをさせてくれない人や組織があるのならば、それはおかしいと思うんです、と言い続けていきたい。だってそれは、自分の生き方を軽んじられたようなものだから。家族はこうじゃなくっちゃとか、やっぱり子どもがいたからこそ、といった言説は、そうではない人を巻き込まないようにやってほしい。私は、私たちは、比較材料としてきているわけではないのだから。

0投稿日: 2023.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

母として、父として、出産や育児を語る本はたくさんあるけど、これは父ではない立場から結婚や出産についていろんな角度から考えた本。 第一印象としてはフェミニスト視点の本(でだいすき)だ!と思ったんだけど、勝手に型にはめたくもないな、とよくよく考えると「男尊女卑なヘルジャパンに警鐘を鳴らす人」「社会の中で当然のように居座る"普通"を、本当に"普通"なのか?って考えられる人」という印象を受けたからだったんだと思う。 結婚や子どもを持つことが普通っていうこの社会で生きてると、結婚しないこと・子どもを持たないことには理由がいるからめんどくさい.... 正直「子どもはどうなの?考えてないの?」って、「あなたたちはどれくらいの頻度でセックスしてるの?」レベルのプライベートな話題だと思うのに、前者は平気で親戚からも職場でも聞かれるのおかしいよね。結婚・出産は急に公式テーマなのやめてほしい。 そのオフィシャル感って元を辿れば「結婚・出産することは普通」っていう価値観のせいだと思うし、当たり前の個人の自由になってほしい。 多様性って価値観が広まる現代でも、男性にとって育児はオプションだけど、女性にとっては生き方そのものになってしまいがちだから。 結婚・出産した人と、それを選ばなかった人の経験に違いがあることは確かだけど、それは理系が好きか文系が好きか、ぐらいにどちらかに優位性なく話ができたら良いね。 あとは、子どもおる人(特に女性)に、「大変ですよね...」ってスタンスでおりすぎるのも考えることをやめてるのかも、と思ったから気をつけたい。

1投稿日: 2023.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログマジョリティから見えづらい立場にいる人びとにも必ず意見はあり、その声をぞんざいな対応でかき消すと多様性は失われ、民主的な社会から遠ざかり全体主義が跋扈する。”~でない” “~しない” という一見消極性を帯びているようでも “そうでない” ひとつの選択肢であり、それをなかなか認めようとしない世情は、優位を絶対的価値として置いてしまう競争社会に通底する。なぜ比べるのか、無いものをなぜ足りないと拙速にジャッジするのか、現在見ている角度をほんの少し変えるだけでその答えは見つかるかもしれない。筆者武田砂鉄の文章にそのヒントがある。分からなかったことをほんの少し分かるのは好奇心の賜物であり、その “少し” が豊潤な生活へと導くと確信する。

0投稿日: 2023.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ砂鉄さんは好きなコメンテーターで、 この本で彼が言うことはよくわかる。 「普通」ってなんだ、 子育てするのが普通の夫婦なのか! 普通なんてないんだ。 といいたいのだと。 確かに、結婚「できない」男女が増え、 子供を持たない夫婦も増えている。 夫婦子供二人が標準家族、 何てのは昔の話。 独り世帯が多数、という現実はある。 普通なんてないのだ。 ただ、、、子供のことになると、 素直にそうだそうだと言い切れない自分がいる。 自分に子がいるから?孫がいるから? そうかもしれない。 しかし、それ以前に、 どこかしら、 人は何のために生きているのか、 というところで、 次の世代につなぐため という思いがあるのだと思う。 むろん偉人で子をなさなかった人も大勢いる。 子は絶対ではない。 しかし、人類がそうやってつながるからこそ偉人は偉人で いられるのも事実。 子供はいらない、と思わせる今の社会が悪い、 なんていったら、 それこそ「普通」を押し付けるな、 と返されそうだ。 産むのが当たり前、 と思ってはいけない世の中。 難しいなあ。

0投稿日: 2023.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ父ではない 産んだことも、育てたこともない。ということ。それに付随するいろいろ。 とにかく、「普通」の価値観を押し付けないでほしいし、「普通」であることが万人にとって幸せであるわけではない。「普通」から外れても幸せなことを、「普通」の人は想像しないんだろうか。 砂鉄さんの本も何冊か読んで、ラジオも時々聴いていたら、あれ、この本読んだことあるっけ??というどこかで聞いたことのある話が出てくる。それぐらい、同じことばっかり言っている。繰り返し言うことの大切さ。一度じゃ忘れることもあるし、その時々によって響き方も違う。考えてみれば当たり前のことが一向に当たり前にならないので、何度も同じことを繰り返す。また同じこと言ってるけど、同じこと言い続けるぐらい何も変わんないんだよなと、何度も意識する。

2投稿日: 2023.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルの通り、父ではない著者が第三者の目線で子どもを持つこと、少子化、母親の重圧等について書いている本。 子どもがいることが普通で、子どもがいないとなぜなんだろうと思われる日本社会。 子どもがいないと子ども関連のことを発言しても、「知らないくせに」と思われる。しかし、当事者、第三者…いずれの立場から意見を言ってもいいし、その方が多角的に見られるし、解決するのではないかということで書かれた本。 私も子どもがいないので、共感の嵐。日頃モヤモヤしていたことが言語化されている。 特に「子どもが泣いている」という章の子どもへの接し方が分からないし、接しているのを周りから見られて慣れていないなと思われるのも嫌というのは、私かと思うほど。 自分も子どもがいないので、子ども関連のことは「実際はよくわからない」と素通りしてきた。だけど、この本を読んで子どもがいない立場からの意見も重要なんではないかと思った。でも、周りの目が気になり、公言できないけれど。だからこそ著者は本を出すまでやっていることがすごいなと思わされる。 子なしの人は日頃モヤモヤしていることが言語化されていてスッキリするし、子ありの人にもこういう考えもあるんだと知ってもらうためにも読んでほしい本だった 。

3投稿日: 2023.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ「である」という状態から言説が多過ぎるのではないか、「ではない」という状態からの言説が黙殺されていないか。 「である」と「ではない」は常に表裏一体、そこに貴賤も上下も無いはずなのに、ふりさけみれば「である」からの言説ばかりが目につく。 社会に蔓延る「普通」を内面化し過ぎないようにしようと思うが、これがなかなか難しい。

0投稿日: 2023.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ武田砂鉄さんがラジオでお話しされているのは聴いたことがあったけど著者を読むのは初めて。頭をぐるぐる回転させながら読んだ。 ・当事者じゃなくても、「第三者という当事者」の視点から考えることが必要じゃないか。 ・子どもがいる人、いない人、欲しいと思ってる人、思っていない人、みんなそれぞれ立場が違うのだからそれぞれの立場で考えればいい。子どもがいる人を基準にするのはおかしい。 ・「子どもがいない人には分からない」という言葉の暴力性 共感したり、反省したり、自分を肯定してもらった気持ちになったり、読んでよかった一冊でした。 改めて、自分が一番世間でいう「普通」にとらわれてしまっているんだなぁと思う。 砂鉄さんの「『普通』という言葉に何度でも刃向かっていきたい」という言葉に勇気づけられた。

2投稿日: 2023.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ私は子持ちですが、基本的に子供への対応が苦手なタイプなので、「子どもへの対処方法、それにまつわる周りからの目線や恥ずかしさなど」に関しては特に共感するところがあった。 あと「積極性」が問題を隠すということ。 賃金あがらず物価があがるというような状況のなか、ワイドショー番組で節約術などを紹介することによって、大変な状況だけどそれぞれで頑張るしかないよねって言う方向にもっていく、それでこんな状況を作った人は責められずに済んでいる。ほんと積極性に隠されているものが何なのかを考える頭は持ち続けないといけないな。 私自身はやっとコロナの報道くらいから、マスコミ情報を鵜呑みにするのではなく自分で考えないと、調べないといけないと思うようになった。

0投稿日: 2023.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ多数派であるから正解だと思っている人や、属性で決めつけられることが何より嫌いである。 それなのに、当事者であるだけでその意見は重要視されるはずだとか、「普通は」を隠れ蓑にして多数派の正義を振りかざしていたかもと、あれこれの言動を思い返して落ち込む。 そして、あとがきに書かれている担当者とのやり取り、「互いに『確かにそう思います』『いや、そうは思いませんけど』を繰り返しながら、この本がここまでたどり着きました。」 なんて健全なのだろう。いろんなコメントを見るたびに、あるテーマとか人物とか特定のものに対して、全否定か全肯定のどちらかが圧倒的に多くて息苦しさを感じていた。自分で考えることを放棄していない限り、そんなことはありえないだろうと思うのだが。 それぞれの「そう思う」「そうは思わない」を繰り返しつつ、同調は出来なかったとしても尊重はする。大変に難しいかもしれないが、そうあればと切に願う。

0投稿日: 2023.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ普通に生きていて気になることが沢山書いてある。みんなに読んで欲しい本。 私はあまり自分の家族のことは話さない。【母ではありますが】友だちと話してるときは、そのことは忘れてしまう。【女性ではありますが、】男性に「女性って〇〇だから大変だね」と言われても「そうですよねー。」と答えてしまい、そのとき自分が女性だということをすっぽり忘れてしまう。 そういう話苦手だし、理想の回答ができなず、シーンとさせてしまうであろう。

0投稿日: 2023.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログライター武田砂鉄さんの著書を初めて読んだ。 武田砂鉄さんを知ったのはラジオだった。言葉を選んで、しっかり話す方だなあと好印象を持ったものだった。 父ではない立場の、父ではない主張がしっかり届いた。私は母ではなく、子供もおらず、結婚もしていないので、世の中の普通に焦ることもあるのだが、武田さんほどは感じ考えることなく生きてきた。もしかしたら、私は世の中の普通ではないくせに、人に普通を押し付けた言動をとったことがあったかもしれないなと思った。 読み進めていくと、武田さんのことをこの人めんどくさいな、こんなに敏感に感じていたら、考えていたら、生きづらいだろうにと思った。このように日々感じた「んっ?」という違和感を言葉に文字に表現できるところがすごいなと思う。 他の著書もぜひ読んでみたい。 読者中、頭の中では、ラジオで聞いた武田さんの声で文字を拾っていた。私のイメージは淡々とした落ち着いた口調。面白かった。 20230607

2投稿日: 2023.06.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ悪意のない言葉の暴力。自分も経験をしてきたし、今もたまに経験することもあるが、この悪意のない言葉の暴力は時として自分も誰か他者に向けて振りかざしてしまうこともある。 そういう危険性を孕んでいることを、読んでいて何度も感じた。 正解はないし、すべての人に好かれたり批判されないことはあり得ないので、考えすぎると身動きできなくなるが、ふと著者の言う『普通』が立ち現れた時、自分で言葉を慎重に選んだり、考えたりできるようにと改めて思う1冊。

0投稿日: 2023.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ美容室で渡された雑誌で知った一冊。 面白そうだな、と図書館で借りましたが、未読ながら気になっていた「マチズモを削り取れ」の著者でした。 軽やかな文体ながら、なかなか難しいテーマに面白い立場から切り込んだ作品でした。 こういった社会的なテーマを取り扱った本は、出だしはよいけど後半グダグダするものも少なくなく、どうなのかなと思いながら読み進めました。 正直、前半の分かりやすいテーマと文体が最後まで続いたわけではなく、やはり後半は文体がくどくなり、主張が見えにくくなった感は否めませんでした。 ですが視点を変えて「子の有無」ではなく「普通とは何か」を念頭に読むと、なるほどと思える視点が多くあり、背中を押してもらえたような気持ちになれたり、戦友を得たような気持ちにもなれました。 こういった気持ちを踏まえて、最も共感できたのが 「私は、私たちは、比較材料として生きているわけではないのだから。」という1文。 広い広い世界の視点からすれば、私はごくごくありふれた、よくいる普通の日本人なのですが、自分が生きてきた狭いコミュニティの中では異質とされたこともありました。 それで苦しんだ時期があるにも関わらず、子育てをしている現在、我が子の発育に悩む時にぶつかるのが「普通」「標準」。 そんなものくそくらえと思ってるはずなのに、その物差しで我が子を測っているのは誰でもない自分自身だったり。 著者は結婚しているけど子どもがいない男性として、「普通(子どもを持つべき/欲しがるべき)」を押し付けられる立場としての意見を述べています。 普通って何? 普通が正しいのか? 普通じゃないと堂々と主張できないのか? 子あり/子なしという線引きではなく、自身に当てはまるマイナー性と照らし合わせた時、多くの人が賛同できる考えや疑問を、問題点として社会に投げ掛けていると感じました。 この中で印象に残った文は 「自分が登るべき山を誰かから指定されたくはない」 「自分の積み重ねてきたものが子どもの存在によって削られるかもしれない、という心配が、男性には少ない。(中略)つまり、子育てが自分にとってのオプションの域を脱しない。オプションは、自分そのものからの着脱が可能である。でも、女性には、なぜか、その着脱が許されていない。」 「こういう感じなんでしょう、と想像することは大切。しかし、こういう感じなんだから、こうしなきゃ、になると害悪。おい、だから、こうしなきゃダメだよ、自分の時はこういう風にしていたんだから、は暴力。」 「今、ひとまず許容されようとしている多様性って、その手の、普通サイドからの、『極端なものも認めます!』という宣言かもしれない。一方、自分たちが思う『普通』の領域は、そのままにしようとする。」 昨今の「多様性」とか「ダイバーシティ」とかに係る流れに些かの違和感(本質から外れている気がする)を覚えている私にとって、 家事育児の9割9分を担っている私にとって、 日頃のモヤモヤを明瞭に可視化してくれた一冊でした。

9投稿日: 2023.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログある友人から子育てについて相談を受けた時の事。私はこう思うよ、と伝えた後、思い切って聞いてみた。 「私は子供がいてないから、私が言った事、子供もいて無いのに何が分かるん?っていう気持ちにならへんかなっていつも気になるねん。」 すると友人は 「全然思わへん。子供がいる人は、自分の子育ての経験を持ち出したり、自分と比べたりするから、寧ろ子供のいないmukumiの意見の方が冷静な感じがしていいねん。」 そう言われて、ちょっと嬉しくて、いい友人を持ったな、と思った。 私の事も公平にみてくれてるんだなと。 私は子供がいない事、結婚してない事にいつも負い目を感じて生きて来た。 時折、結婚していない芸能人を思い浮かべては、あの人だって、と自分を慰めたりして来た。 でも、この本を読んで共感する部分が多かったし、心が少し軽くなった。 1人で生きていくという事は、時にパートナーや子供がいる人より大変な事だってある。 どんな生き方にだってそれなりに大変な事はある。 当事者にしか分からない事、当事者じゃ無いから分かる事。どちらもある。 私もどんな時もどんな事にも公平な態度で臨みたいなと思う。

7投稿日: 2023.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ今年、読めて良かった本の一冊。 結婚経験のある人や、子育て経験をしたことのある人が上から目線になる感じとか、逆に経験のない人がそのことを引け目に感じたりする世の中に違和感を感じる人は意外と多いと思う。 そこのところを具体的に言語化して下さっているので、読んですっきりしました。

2投稿日: 2023.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ「私たちは常に、何かの当事者で、同時に、何かの当事者ではない。」 「私たちは「ない」「できない」「持ってない」「やっていない」の経験をたくさん持っている。でも、そっちはあまり語られない。」 著者と私‥現在の立場はまったく違うのだが「母」になる以前と子育て現役だった頃の自分が考えていたことが次々と思い出され、何度も膝を打ちながら興味深く読んだ。

2投稿日: 2023.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

文筆業だと、観たくもないテレビのワイドショーを観たり、アレな本なんかも読まないといけないようで ちょっと、コネすぎな感じ P8 入場者100万人めというのは、判断とは無関係かと P54 >女性同士は自分の心身の変化についての情報を交換し、 生理においては、そういうのはないと聞きましたけど P70 赤ちゃんが泣く 大人というか、老人の立ち話はかなり迷惑だけどね。赤ちゃんは気にならないけど。 P77 声優ラジオの企画で、成人女性が「中学生なのですが?」で乗ろうとしたら、そのエクスキューズを持ち出すまでもなく乗れたけど P101 プロ意識 俳優関連だと、契約書に記載ありませんかね? P102 >男性向けに設計されている 直接は性別に関係ないけど、キッチンは身長160cm以下くらいを対象にしていませんかと。スーパーの垂れ広告も顔に当たるし P111 このあたりで男性というのは、単に医学的に男性というだけでなく、野球、麻雀、パチンコ・パチスロ、競馬、飲み会、ゴルフ、相撲……の話題に対応できる人たちでしょ?それ以外は排除されますけど? P116 台本にないインタビュー回答は、当然カットでしょ? P124 >砂を噛むような思い 誤用じゃなくて? P143 人間の選別をやっちゃったのがヒトラーだし、ホーキング博士はALSだったし P145 法廷で弁護人になれるのは、本人か弁護士だけのはずだが? P173 「恋たま」狂気としか。県立図書館を2つ潰してやることか。もちろん、図書館で削った予算をマッチングにまわしたとは言うわけないけど P181 出版動機? P190 子供が入店できる時点で、本当にレストランなのか? 椅子に立つという行為自体が危険だけどね P198 リアル「人生ゲーム」 P203 高齢者が契約するときに同席を求めるのは、金融庁からのお達しじゃなかったかと?詐欺同然の悪事を業界レベルでやらかしていたから

0投稿日: 2023.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ町田康と並ぶくらい理屈っぽいけど、著者みたいな人が増えてくれるともう少し風通しの良い社会になるのではと思う。 185cmもある長身の人だったのね。 石原慎太郎や橋下徹を軽くディスってたのが面白かった。 真逆のタイプだもね。

1投稿日: 2023.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆致は軽妙で読みやすい。 父ではない立場を取り上げる視点は興味深く、男女問わず子供のいない夫婦に対する世間の直接・間接の圧力による生きづらさはよく伝わる。 ただ主題の属性で登場する意見は著者のみで、全般的に、その他の立場、保守的な「普通」の意見・態度への疑問に終始。 国民国家における人口政策と個人の自由の調和は必然の課題であり、共感性の持つ影響力の大きさは認知機能の特性であることから、ただ疑問を呈するのではなく、前提とした展開があるのでは。 近代家族像は歴史的には絶対普遍ではなく昨今の変化が初めてではない。 その他の立場からの発信に対する反応ではなく、ただ子を持たぬ第三者の立場の生き方を見つめた論考を期待した。

1投稿日: 2023.04.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ思考のヒント、きっかけを与えてくれる本 部長が私の上司に向かって「お前も早く結婚しろよ〜」と言ったいたのにどうももやもやして、その部長のSNSのアイコンが子どもの写真なのも含めて、全てにもやもやしていたから、この本を上司に読ませてあげたい、読んでほしいと読みながら思った

1投稿日: 2023.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ子育ての当事者になってまだ2年程度で、 育児本は自分との差異を見つけては辛くて読まない。 育児エッセイは、子供とのかけがえのない時間…!もしくは育児苦しいよね…共感共感〜〜〜みたいなものが、お腹いっぱいになってしまって読まなくなり、 でも、子を取り巻く社会のことに興味はあるし、色んな人の話が読みたいのになぁ、というところで見つけた武田さんの話は、私はこういうものが読みたかったのかも!と新鮮だった。 こうやって色んな視点から、子育てを内包する社会のことが語られていったらいいなと思うし、 育児の話は経験者のみの特権、みたいなムードは薄まっていけばいいなぁと思う。

5投稿日: 2023.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ物事を冷静に平等に見る眼が肥えており奥深い。居心地の悪さ、肩身の狭い思いをしている人が声をあげられず不自由さを強いられている。砂鉄さんの一冊が大きな力に。浜田山の喫茶店の愚痴に同感。

2投稿日: 2023.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ人の人生を他者が規定しない、規定する動きに敏感でありたい。他者の人生を利用する利己心に気をつけたい。武田砂鉄さんの本を読むといつも思います。立ち止まり、疑う癖をつけたいです。 それにしても、武田砂鉄さんはどうやってこんなに膨大な量の情報を集めて、思考して、記してるんだろう。

4投稿日: 2023.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ「普通はこうでしょ」という意見は、「普通はこうらしい」と素直に受け止めてしまう人がいてこそ、繰り返されるのである。(199ページ) 子どもがいない人は子どもについて語る資格も言葉ももっていない、のではなく、「子どもがいない人」の当事者。そんな人も意見を言える社会であるべきだし、言えないとしたらそれを塞いでいるものは一体何か。基本的な家族の形って、伝統的価値観って、誰が、何のために示しているのか。 言うまでもないけど、子どもがいる人vsいない人の対立構造にはなっていない。各々が各々の人生を生きてる、そのひとつたりとも軽んじたくないし、軽んじてくる人を許したくない、ということが書かれていた。 覚えておきたい言葉がたくさんあったのに、読んでる途中で生活が慌ただしくなって、忘れてしまった。また落ち着いて読み返したい。

7投稿日: 2023.03.13 powered by ブクログ

powered by ブクログやっぱ好きだな、氏の論考。色んな事象に関して、当事者じゃない圧倒的多数が存在するのは事実だろうし、その中でもこと家庭については、確かに”じゃない人”の語りを制限する空気がある。さてこの”空気”だけど、本書内で言うところの”共感”と根を一にするものであり、当たり前の存在のようでいて、その実、とても厄介な存在。そんな目に見えない縛りから自由に、色んな視点から見て、それぞれに優劣なんかつけず、フラットに考えましょうよ、と。通底するのはいつも通りの氏の考察だけど、いつもながら新たな気付きを得る。

1投稿日: 2023.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

タイトルと著者を見ただけで即買いした。去年「犬のかたちをしているもの」を読んだときに感じた居心地の悪さやモヤモヤが本著でほとんどすべて言語化されており打ち震えた。何の前提もなく子どもの話をするときの圧倒的無防備さとその危うさについては生まれる前から感じていたが、実際に父になったことで余計にその危うさが頭をもたげる場面に遭遇する。そこには性格差、性差別の問題が横たわっているのだけど、著者が繰り返し主張する「普通」や社会全体の慣習がそれらを霧散させることを改めて認識した。しかも父ではない第三者の男性が書いているという点でかなり革命的な一冊だった。 本著では子どもがいることを前提とする考え方、社会の仕組み、家族制度などについてひたすら考察している。これまでの著者の作品同様、目の前の現実を愚直なまでに真っ直ぐに見つめ理路整然とおかしいと思う点を述べており、いつものスタイルは健在している。しかし今回は子どもがいないという社会における最大レベルの「普通」が跋扈するテーマかつ著者自身に子どもがいない第三者の立場という二つのチャレンジングな要素が含まれている。いずれも乗り越えるには相当なエネルギーが要すると思うのだけど、著者の持ち前のロジカルさですぱーっと視界を切り開いていく文章の数々に何回も唸りまくった。枚挙にいとまがないパンチラインの数々に悶絶死したので一部引用。 *「おーい、どうしてまだそんなところにいるの?」と声をかけられる。早くこっちに来なよ、と。でも、そもそも、その山は、皆が登らなければならない山なのだろうか。そんなはずはない。自分が登るべき山を、誰かから指定されたくはない。* *私こそ世間の総意、みたいな顔をしている。善意の総意、これを浴びずに避けるという選択肢が用意されない。親子や夫婦で作ったオリジナルブレンドよりも、大量生産の総意を優先するように言われてしまう。* 子どもの話をするときにその喜び、苦労などを含めてどうしたって当事者の声が大きくなるし、その声の大きさに当事者以外の声は消されてしまう。実際父になった今、消えるのも分かるくらいに子育ては大変だと当事者としては思う。しかし本著で書かれているように当事者ではない人も含めて社会は構成されており、その第三者の意見を軽視することは社会設計において適切ではないと読後には思い直した。「子どもがいる/いない」について外からジャッジされたり監視する空気を変える必要があるし。子どもの不在だけが特別視され常に好奇の目にさらされるのは理不尽だと思う。コロナ禍も明けつつある中、久しぶりに会う人の中で子どもの有無を確認する人が想像以上に多いのもなんだかなと思っていた。家族にはそれぞれの事情があるのに「子どもを持って当然」という印籠を振り翳して土足で踏み込んでいる感じがするから。とここで1人でもやもやしても社会のムードは変わっていかないので本著がたくさんの人に読まれてほしい。

4投稿日: 2023.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ第3者の視点からの意見。 親に「いつ結婚するの?」という質問をされると本当に 気分が悪くなり、なんらかの理由をつけて話を遮断したくなる。 結婚するのが普通、子供を産むのが普通という 世の中の昔からの普通というものを叩き壊してくれる良い本だった。

1投稿日: 2023.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の人間関係のなかにも、様々な家族形態の人たちがいるわけだが、そのいろんな人に対して、無頓着だったんだなと恥入り、この本に書かれているようなことに関連する過去の振る舞いを反省した。 自分には3人の子供がいるが、確かに子供がいることで、対子供耐性のようなものは否応なしに身に付いてきた。動じないというか、余裕を示せるというか、諦念をまとっているというか。 しかし、自分の子供以外の子供にはうまく接することができないのがデフォルトである。時々にしか会わなかったり、週に何度も会うことがあっても数十秒程度の上っ面の言葉を交わすだけで、関係が深まるといった類の他人の子は、いないのが現状である。 保育園の送迎の際に、子供に人気があり、子供と打ち解けあっているお父さんやお母さんをちょいちょい見かけるのだが、彼ら彼女らは、対大人のコミュニケーション能力も高めだったりするので、やはり、年齢に関係なく、対話力というか、社交性があるかどうかが、そのまま結果として現れているだけなんだなと思い、羨望と自己嫌悪とが入り混じった感覚を都度覚え、足早にその場から離れようとしてしまう。 どれほどの割合なのかはわからないが、自分の子供以外の子供には苦手意識を持っている親は多いような気はする。特に男性は。 そんな、対人コミュニケーションに自信を持ち切れない自分は、近所に出かける時に、子供を連れていくことが多い。子供をダシにするほどでもないのだが、自分のコミュニケーションの苦手意識を緩和させたり、店員さんとの間に我が子を投じることで、会話のきっかけになったり、子供って〇〇っすよね感を出すことで好印象を得られればという下心があったりもする。SNS上ではなく、その場で、生“いいね”をねだっているような感覚だ。 ヤなヤツ、、、 他にもついついやらかしてしまったことがアレコレ思い出される。 あぁ、、、 なぜアレやコレやをやらかしていたのか、、、 そこには、意識的にも無意識的にもひけらかしたかったり、羨ましがらせたかったり、迷惑がわせてやりたい、という思いがあったりする。正直なところ、、、 どこかで見合わない、釣り合わない、採算が取れてない、と思っているのかも知れない。 子供がいることでウンザリするくらい持っていかれてしまう自分用の“時間”と“金” まあ、愛する家族のためなので、言うほど苦ではないのだが、チリツモで累積していく鬱憤は、隙あらば今か今かと標的を求めている気がする。 そして、やらかす 我が子は可愛いし憎たらしいし成長はたまらないし勉強やスポーツや物作りやなんやかんやで良い結果が出た時は誇らしく思うし他の子より劣っているときは自分の遺伝子を棚に上げてガッカリするし怪我や病気や悩み事があるとどうにかしなければと必死になるし自分よりも良い人生を歩んで欲しいけど自分のことを見下さないで欲しいし、、、だのなんだの。 子供を持つということは、持たないと経験できない経験する必要もない玉石混淆のあれもこれもに絶えず晒される滝行にも似た感覚というか。 だからと言って、他者で溜飲を下げたり憂さを晴らしたり当て付けてはいけないということを、たしなめなければと自制し自省していこうと思った。 子供の有無に限らず、“普通”という言葉によって生じる棲み分けのようなものに、意識的であり繊細でありたいと思ったし、鳴らされている警鐘を折に触れて思い出せるようにしようと思わせてくれた一冊であった。

3投稿日: 2023.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ武田さんの著書は初めて読みました。子どものいない武田さんから見た日本の社会。読みやすく、フラットな視点で書かれていてとても好感を持ちました。こちらは小学生2人の子育て中ですが、「子育て中だから」「子どもがいるから」を必要以上にアピールしてないかな…と振り返る機会にもなりました。武田さんの柔軟でほどよいゆるさがとても良かったです。

1投稿日: 2023.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ悪気があったり、悪気がないけど「ん?」と思うことを言われたりする。 でも、それがなぜ「ん?」と思うのかうまく言語化できず傷ついたりモヤモヤすることがあった。 砂鉄さんは、その「ん?」を丁寧に言語化してくれている。 もし今後お会いできる機会があったら砂鉄さんにありがとうを言いたいよ。

2投稿日: 2023.02.05