総合評価

(13件)| 4 | ||

| 4 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

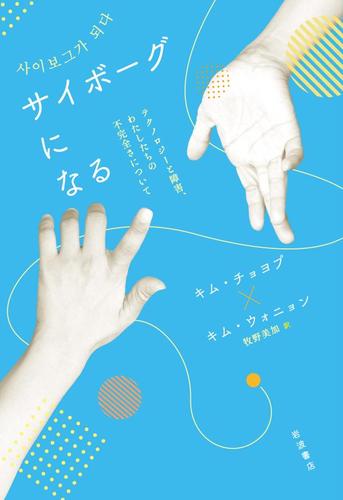

powered by ブクログ障害を持つ著者2人が、医療テクノロジーと社会のあり方を問う。完全な治療は素晴らしいことだが、達成するにはまだ時間もかかる。それに最新医療は高額であり誰もが受診できるおのではない。 それよりも障害者が障害者のままで、快適に生きるためのテクノロジーはどうあればよいのか。そも障害者を非障害者に合わせるのではなく、障害者を基本とする社会を目指せないのか、などが提言されている。

0投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログとても興味深く読んだ。本書では、障害者が身体とテクノロジーを結び付けることを「サイボーグ(ないし障害者サイボーグ)」と呼ぶ。 作者の一人キム・ウォニョンさんは弁護士にして俳優であり、骨形成不全症のため車椅子生活をしている。もう一人の作者キム・チョヨプさんはSF作家であり、後天的な聴覚障害者である。世代も障害も異なる二人の当事者が、客観的に、また時に主観的に、正常性の規範を押し付けられる障害者の在り方を綴る。それは韓国の障害者事情でありながら、普遍的なテーマである。 本書からはいくつかの刺激的な論考がすくいとれる。 どこまでが人間の身体なのか。一握りの富裕者しか使えないテクノロジーに意味はあるのか。障害者のためのテクノロジーには「恩情」がつきまとうのではないか。障害は「克服」しなければならないのか。その状態で「在る」私は否定されるものなのか。手話は補聴器に劣るのか。杖や義足で歩くことが車椅子よりも社会的に好まれるのはなぜか。それは非障害者中心主義的な考え方ではないのか。 これらの論考は簡単に答えが出るものではない。しかし、著者の二人は、「不完全さ」に向き合い自分だけの物語を紡ぐことに意味を見いだす。これは、今の日本にも必要な視点だと思う。

11投稿日: 2025.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ以下、障害への違った視点を教わった。 ・障害を治療矯正できなかったものとネガティブにとらえるのではない。 ・健常者に近づかせるためのリハではなく、補聴器より表字サービスとか、自分で生きやすい方法を選べるといいんじゃない? ・でも高価な車椅子とか使ってたら、白い目で見られる。非障害者の価値観のなかで生きるジレンマ。 ・非障害がつくるもの、思い描くユニバーサルデザインなどゴールを決められて、ユーザー側にいるだけでなく、自分で決めたい。 ・障害をオープンにする方が生きやすいと思ってたけど、それが関係性や仕事上の支障になる可能性もある ・障害者は技術を使って、健常者に近づく努力をし、喜ぶ人でないとならない? ・ボーっと過ぎる無意識に通り過ぎる所に障害者は継ぎ目、そこに不備があると知らせてくれる存在。滑らかな自動化された世界でガタツキ、継ぎ目から予想もつかないところへ可能性を広げていく存在

1投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ8章の継ぎ目のエピソードが特に印象に残った。 物事の継ぎ目に関する例えが分かりやすくて、確かに!!!継ぎ目が無いと人間ダメかも、、、と考える事ができた。 読めて良かったです。

0投稿日: 2025.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログそれぞれ車椅子、補聴器を使っている著者2人が、障害とテクノロジーについて書いている。 「サイボーグ」が憧れ的に持つ機械と生体の融合に対して現実の器具と体の間に起こるコンフリクトや、健常と同じやり方で障害を克服すべきという社会的圧力への批判など。 治療と増強の話おもしろかった。 事故に遭ったあと夢の中の自分が車椅子に乗るようになった人の話を思い出す。 書き口が冷静で誠実で素直で、自分の価値観を転換されながらも読んでいて心地よかった。

0投稿日: 2025.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ聴覚障害があって補聴器を使っているSF作家のチョヨプと、骨が折れやすい難病を抱えていて車椅子を使っている作家・パフォーマーのウォニョンの二人が、「補助機器と結合している状態=障害者サイボーグ」が社会の中でどういうイメージで認識されているのか、それが実際の障害者の生活といかにかけ離れているか、障害とテクノロジーの関係はどうあるべきなのか、など多岐にわたるテーマについて深い考察を行なっている。 ❝恩情や施しで目隠しされた人々は、障害者サイボーグの現実には目を向けないまま、未来的なイメージばかりを技術楽観主義の広告塔として前面に押し出す。今ここで現実に障害者が経験している苦痛や障壁の解決を、「いつか」技術が発展する未来へとずるずると先送りする。スロープやエレベーターを設置し手話通訳を提供するのに、なにも最先端のものすごい技術が必要なわけではないのに、だ。❞(p.61) 私たちの社会がいかに非障害者を前提とした歪な世界であるかを思い知る。「障害が否定的なスティグマとして作用する社会」では、障害者は「非障害者のふりをして生きたいという切望」と「ありのまま受け入れてもらいたいという思い」のはざまで「絶えず緊張の中に置かれて」しまう。「弱い人たちが平穏に、ありのままに存在する未来のほうが解放的だ」という著者の言葉に深く頷いた。 ❝生きていれば誰しも、正常の範疇から外れた存在となる時期がある。ただそのことをあえて考えないようにしているだけだ。だからわたしは、障害者サイボーグを語ることや、技術と脆弱さ、技術と依存、技術と疎外を考えることは、つまりはすべての人の問題でもあると言いたい。有能で自立した理想の人間とは違い、現実のわたしたちは誰しも脆弱さと無縁ではないからだ。❞(p.25)

2投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ衝撃を受けました。 どれだけ自分視点で物事を見ているのか気付かされました。 そして、出逢えて本当に良かったと思わせてくれる一冊でした。 障害は欠如なのか?はたまたアイデンティティなのか? 「欠如」という言葉に抵抗をおぼえる人は多いと思うが、障がいを矯正や治療で治すという考え方自体、「欠如」だと捉えている事に他ならないのではないか。 非障がい者は障害を根絶する事又は目立たなくする事に重きを置くが、当事者は本当にそれを必要としているのか。 現在の技術で障害者の不自由を一切取り除く事は不可能である。それを理解した上で、多方向からのアプローチが必要なのだと思う。 本書で取り上げられた事例の多くは、障害自体に問題があるのではなく、非障がい者の偏見や決めつけが新たな障害を生んでいるという事、当事者の声が届いていないという事が大きな問題であると感じた。

3投稿日: 2024.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ障害当事者のアイデンティティとテクノロジーについて。自分にない視点で面白かった。特に技術楽観主義(いつか科学技術が障害を完全に根絶する)は現場の課題に向き合っていないうえ、実現する見込みもないという批判はもっともだと思った。

0投稿日: 2024.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

キム・チョヨプの新作が出たと聞いてググっているときに本著の存在を知って読んだ。知らない領域のめちゃくちゃ興味深い内容で読書アドレナリン出まくりだった。障害を持つ当人たちの言葉は重く深いものであった。 チョヨプ氏が聴覚障害、ウォニョン氏が足に障害を持つ当事者であり、そんな彼らが障害と社会、テクノロジーなどについて考察した論考が交互に登場、最後に2人が対談する構成となっている。チョヨプ氏は膨大な量の学術論文を引用しており比較的堅め文章であるのに対して、ウォニョン氏は具体例多め、エッセイのニュアンスも多分に含まれた柔らかめの文章になっており、それらが交互に登場することでいいバランスになっていた。障害に関する社会の受け止め方の現状を事実と情緒の両方から見ているとも言える。 タイトルの「サイボーグ」は補聴器や車椅子といった補綴器をつけた人間のことを指しており基本的な論点は人間と補綴器の関係のバランスに関するものが多い。それは使用者からの捉え方や社会側の受け止め方まで角度はさまざま。一番わかりやすかったのはホーキング博士に対する視点。彼はALSを患っていて電動車椅子を使用していたけど「車椅子を使用する人」を超越するアイデンティティを持つため、車椅子は脇役でしかないと。一方でそういった強いアイデンティティを持たない障害者の場合、社会の受け止め方として障害が最初のラベリングになってしまう。こういった普段は考えないような微妙なグラデーションの差を一冊通して考察、深堀している。 科学の進歩、テクノロジーの発展により障害が治療可能になったり以前よりも快適な状況を提供可能となった時代。しかし、それだけで障害に関する問題がすべて解決するという考え方に対して2人とも批判的である。本著を読むまではボトルネックになっているのは具体的な障害のみで、そこが解決すればクリアになると思っていたし、最近は義手、義足などもスタイリッシュとなり、それこそポストヒューマン的な語り口と共にかっこよさを滲ませる文脈さえある。そういった考えがいかに浅はかなのか痛感させられた。チョヨプ氏は本著内で「正常化の規範」と呼んでいたが、社会において凹んでいる部分が障害で、それを埋めれば良いという考えを批判している。その埋め方や埋めた後のことを考えている人が少ない。つまり現在の障害者にまつわる諸々は圧倒的に当事者性が低いという主張だった。そういった声を聞かずに挙句の果てには感動ポルノの材料にしてしまう場面もある中、いかに障害者自身の意見や考えを世の中に浸透させていく必要があるか、もしくはデザインや開発に直接携わる必要があるかを解説してくれている。なんとなくの認識のふわっとした議論ではなくリアリズムを見つめ愚直にひとつひとつ論考していく足腰の強さを文章の端々から感じた。 社会が障害をスティグマとして取り扱ってしまうことで彼らの権利を暗黙の了解で侵食してしまっていることにも気づかされた。スティグマだからこそ隠したくなってしまう、卵が先か鶏が先かの議論ではなく明確に社会の認識から変わっていかなければならない。関係ないと思っていたとしても、人間誰しも突然の事故であったり老いや病気など、死ぬまでに「正常化の規範」から外れるときが必ず訪れる。他人ごとの人間はいない。そのためにできることの一つとして以下の一文が力強い。本著内で相当な頻度で引用されている伊藤亜沙の本を次は読んでみたい。 *自分たちは未来に介入できるのだという認識から、そして迫りくる未来をただ受け入れるのではなく自分たちが未来の方向を変えることもできるのだという感覚からスタートしてみたい。*

3投稿日: 2024.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ障害当事者の2人が語る話はとても読み応えのあるもので、今まで気付いていなかった様々なことに気付かせてくれた。「完全」って何だろう、「欠如」って何だろう、どの目線で考えればいいんだろう。まあ、深いとても深い作品だった。

1投稿日: 2023.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ障害に対する社会的スティグマのせいで、わたしたちは「充分に障害者になる」ことをためらった。 健常者が、作り出した「こうだろう」という枠にハマりたくないという抗い。ありのままの自分として「障害者になる」ことをしたいのに、できない。 わたしたち健常者は、知らずに障害者の「ありのままで、在りたい」という真っ当な望みを阻害しているのか。

1投稿日: 2023.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ障がい者の身体とテクノロジーの関係性について書かれているが、高齢化がより進むこれからの未来においては誰にとっても他人事ではない気がしました。 車椅子や補聴器のようなものだけでなく眼鏡だってテクノロジーの恩恵であることを考えれば私もまたサイボーグなのかもしれない。 自分の素の身体「だけ」で最後まで生きる人間なんていないのかもしれません。

1投稿日: 2023.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ伊藤亜紗さんが絶賛するTweetから検索してみると「世界が注目するSF作家キム・チョヨプと作家・弁護士・パフォーマーでもあるキム・ウォニョン」の共著とあり、おふたりそれぞれ「障害当事者」であるとの紹介文にも興味をそそられ読み始めた本書。 2019年韓国の週刊誌連載(加筆修正したもの)と対談、日本語版の序文や参考文献もふんだんにあって読み応えのある一冊。 「わたしたちは他人の生はそれぞれ極めて固有なものであるという事実を、知っているのにすぐ忘れてしまう。」

2投稿日: 2023.01.20