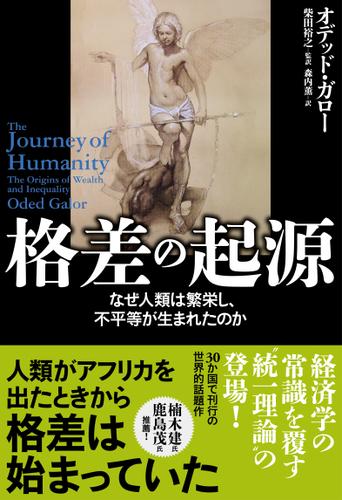

総合評価

(25件)| 6 | ||

| 7 | ||

| 8 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこの手の本はサラッと読むとエセ科学が潜んでいることがある。しっかり疑って読む。わかったつもりになってはいけない。自分なりにエビデンスを調べて確信を持たないといけない。この本では、ちょくちょく使われる比喩が怪しい。 第一部は156ページ書かれているが、そのまとめとして最後に6ページ割かれている。そこには、150ページのまとめとともに、特に目新しくないことが書いてある。150ページはなんだったのか? 第二章こそが、この本の本質であり、タイトルに合致する。 ただし、内容的には、高校世界史レベルに幾つかの事例を継ぎ足した感じか。それほど目新しくはない。帯で称賛している人の著書を読むのも、ちょっとためらう。

0投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログそもそもの経済成長がどのように行われてきたかの話が始まり、そこから歴史を現代から過去にさかのぼりながら格差がなぜ起きたかを解明しようと話が進む。 様々な要因があるのではないかと疑問を投げかけつつ、その要因を深彫りしていって、最終的に多様性というところに着地している。そしてアフリカからの距離と多様性の相関について話しており、その点に面白さを感じた。 完全に納得してはいないものの、私の思いつかない色々な観点での洞察があり、非常に感心した。

1投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半では、なぜ19世紀以降に劇的な経済成長が生じたかを、後半では、なぜ国家間に格差が生じたかを解く。 産業革命によってマルサスの罠から解き放たれたのは、工場化によって労働者への教育の必要性が高まり、子供を増やすよりも教育に金をかけることになり、人口増加率が低下したため。工業が成長した産業革命の後半になると、技能を持つ労働者の需要が大幅に高まり、労働者の生産性に影響する教育、訓練、技能、健康などの改善が意識され、実施されるようになった。 土地が少数の地主に集中している地域では、地主たちは労働者が近隣の都市へ集団移動するのを食い止めるために、公的な普通教育制度の確立に反対した。 ヨーロッパの工業化によって、国際貿易は大幅に増えた。世界の総生産高のうち国家間で取引された割合は、1800年の2%から1900年には17%、第一次世界大戦直前の1913年には21%まで増えた。国際貿易の拡大は、工業国では技能を持つ労働者の需要が高まったことで、人的資本への投資が強化され、人口転換に拍車がかかった。非工業国では、技術を必要としない農産物や原材料への生産への特化が奨励されたため、人的資本に投資する意欲が抑えられ、貿易の利益は人口増加に回されてしまった。発展途上国では、19世紀の間に工業化の水準は低下し、ようやく飛躍できたのは、20世紀後半になってからだった。 貿易が行われるための重要な前提条件として、拘束力と強制力のある契約のような政治と経済の制度があることが必要。合意に対する違反を統治機関が防げなければ、貿易に大きな支障が生じるため。共通の通貨、財産権の保護、一律に課される法律など、貿易に役立つような制度を発展させた社会の方が経済成長を促進できた。一方、貿易に適した制度を整えることが遅かった社会は、後れをとることになった。 中央アメリカとカリブ海域諸島の気候や土壌は、コーヒー豆や綿花、サトウキビ、タバコを育てるのに最適だったため、プランテーションによる集約的な土地所有によって、不平等な富の分配や強制労働、奴隷制につながり、不平等を定着させ、成長を阻害した。 マルサスの時代までは、技術の発展と人口密度が直結しており、人口密度の高い地域は文明が進んだ地域だった。繁栄していた地域では、植民地政府は地元民の富を収奪する制度を作る動機が強まった。のちに植民地が独立を勝ち取ったときも、宗主国の跡を継いだ地元の有力者は、収奪的で成長妨げる制度を継続したため、一向に発展できなかった。一方、人口密度が低く、あまり発展していなかった地域では、包括的で成長を促進するような制度を樹立し、これが地域の経済発展に貢献した。 資源が豊富だと、レントシーキング型の非生産的な活動が促進され、人的資本収集集約型の部門から人材や物資や資金が奪われるため、長期的には「資源の呪い」をもたらす。 エスター・ボーズラップは、女性の役割に対する態度は、産業革命以前の農耕の手法によって異なるという仮説を提示している。土壌の性質や主な作物によって、鍬や熊手を使って耕す地域もあれば、牛や馬につないだ犂を使って耕作する地域もあった。犂を使ったり、それを引く動物を操るには強靭な上半身が必要なため、そうした地域では、その後も家庭内での男女の労働分配がはっきりしている。鍬や熊手を使っていた地域では、男女が共同で農作業を行う傾向がある。 土壌が穀物の収穫に適した地域では、複雑な階層性社会が生まれやすい。発展した古代文明では、農業は、計量も輸送も貯蔵も楽で収税も簡単な穀物を土台にしていた。主に塊根や地下茎を収穫する地域では、都市国家や国や帝国などの階層的な社会には発展しなかった。 2010年から18年の一人当たりの平均所得の国家間格差のうち、地理と気候で説明できるのは40%、病気の蔓延しやすさは14%、民族や文化の要因は20%、政治制度で説明できるのは10%(Ashraf et al. 2021)。

1投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ比較するから、格差が可視化される。 当たり前のトートロジーだが、文明が思い思いに発展する過程で「格差がない」方が難しい。交じり合う事により差が見えて、その差を互いに利用し合う動機が生まれる事で比較優位、国同士の強弱の関係性が用いられる。本書は、その強弱の関係性が何に起因するのかを探る。 本書は、強い方の理由に着目する所から始まる。前段としてマルサスの人口論における生産性の成長速度に対する人口増大の限界を引き、それを突破する事が強者の条件を満たす事を説明する。技術の発展が人口増加を持続させ、人口増加が技術を発展させるという好サイクルが必要だった。しかし、技術の進歩と土地の生産性の高さはたいてい人口増加を招くだけで、生活の豊かさにはつながらなかった。 ー ホモ・サピエンスの出現から30万年近く、1人当たりの所得が生存に最低限必要な水準を超えることはほとんどなく、疫病や飢催が多発し、乳児の4人に1人は1歳の誕生日を迎えられず、多くの女性が出産時に命を落とし、平均寿命が40年を超えるのはまれだった。ところがその後、すでに述べたように、西ヨーロッパと北アメリカではさまざまな社会層で突如、生活水準が急速に未曽有の向上を始め、続いて世界のほかの地域でも同様の現象が起きた。驚くべきことに、19世紀の初め以降、長かったマルサス時代に比べればまさに一瞬のうちに、世界全体で1人当たりの所得は14倍に急上昇し、平均寿命は2倍以上になったのだ。人類はどのようにして、マルサス説が想定している力の支配からついに抜け出すことができたのだろうか。 数々の技術革新や教育の普及がシンギュラリティを起こす。化学肥料による収穫量向上だけではなく、蒸気機関による生産性の向上や移動時間の短縮、医療向上、コンテナの規格化などもそうだ。こうした技術により19世紀以後、飛躍的にヨーロッパや北アメリカは発展する。 2018年の農業従事者1人当たりの生産性で比べると、アメリカはエチオピアのほぼ147倍、ウガンダの90倍、ケニアの77倍、インドの46倍、ボリビアの48倍、中国の22倍、ブラジルの6倍。他方で、こうした技術の恩恵から置き去りの国はまだまだ多い。 こうした格差の理由として、勤労意欲における文化の違いとその宗教的背景についても触れる。あるいは政治制度の違い。更には、気温も湿度の影響、それによるツェツェバエやマラリアが人的資本を衰えさせたという説。 『国家はなぜ衰退するのか』を引用しながら、収奪的制度の弊害を説明するが、グローバルサウス問題に対しては触れない。格差には先進国に責任があるという議論は単純化し過ぎていると思うし、繁栄という物質主義的な価値観の押し付けも誤りだと思う。しかし、移民問題や資源獲得に絡む人権問題等に関し、格差とどう付き合うかが先進国に問われている事は間違いなさそうだ。

71投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログー 人類の旅は、魅惑的なエピソードに富んでいる。ディテールの大海原に漂い、波にもまれていると、水面下の強力な流れはつい見過ごしてしまう。本書の第1部では、これらの底流、つまり技術の進歩と人口の規模や構成との相互作用に焦点を当ててきた。こうした力が人類の発展―脳の進化、農業革命と産業革命という二つの重大な革命、人的資本への投資の増加と人口転換など、私たちを地球上でもっとも有力な種にした主な出来事にどんな貢献をしたかを把握せずに人類の歴史を理解するのは、事実上不可能だ。 これらの底流はすべてを統合する概念の枠組みを提供し、人類の旅を理解する明確な軸を与えてくれる。それがなければ、人類の発展の歴史は単に事実を年代順に羅列した一覧になってしまい、文明が栄えては滅ぶことを繰り返す不可解な光景が広がるばかりだろう。 そうは言うものの、生活水準はどこでも同じように改善したわけでもなければ、向上の速さが一つに決まっていたわけでもない。それどころか、現代の人類の状況は、世界の人々の生活水準が主として出生地に左右されるという点で過去に例を見ない。現代の国家や地域のあいだに存在する貧富の巨大な差の根本原因は、何なのだろう? 人間の社会はみな、それぞれ発生した場所の歴史と地理の制約を受け続けざるを得ないのか? 現在の格差は、おおむね起こるべくして起こったのか、あるいは偶然だったのか? 深く根づいた制度や文化や社会の特性は、国家間の豊かさの相違が生まれる過程で、どのような役割を果たしたのだろうか? ー 「歴史の準自然実験」の論証の正当性は詳しくは学んでいないので分からないが、第一部の“何が成長をもたらしたのか”、は刺激的で面白かった。 第二部の“なぜ格差が生じたのか”、はうまくはぐらかされている感じがした。何故かはここでは議論しないが、未来志向、教育、技術革新、男女平等、多元主義、ダイバーシティが普遍的な繁栄のカギ、というのが結論のようだ。 ん〜、結論の前までは良かったのに、結論の後に、未来は明るい、気候変動も何とかなる、我々は解決出来る、と結ばれると、急に胡散臭くなる。 これは彼のマルサスへの評価と同じで、過去はうまく説明出来たが、未来予想はイケてなかった、と同じような気がした。

1投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ【感想】 世界には途方もない格差が存在している。アメリカの一人あたりGDP(2020年)は63,028ドルである一方で、アフリカ諸国の一人あたりGDPは、サハラ以南の国家全体を足しても、1,502ドルしかない。一方、国家間だけでなく一国内でも格差は深刻であり、アメリカでは上位1%の超富裕層が総資産の30%を握り、上位10%が全体の70%を握っている。 格差は年を追うごとにどんどん拡大していっているのだが、しかしそもそも、格差が出現する発端となったのはどういう事象だったのか?欧米とアフリカの間に格差があるのは今に始まった話ではないが、何故数世紀も昔から経済状況に優劣があったのか?そうした疑問を紐解くのが、本書『格差の起源 なぜ人類は繁栄し、不平等が生まれたのか』である。成長の謎と格差の謎に取り組み、それぞれの社会が異なる発展の道筋をたどった理由や、国家間の生活水準の差が途方もなく広がった理由を考察する一冊となっている。 まず本書は「成長は何故生まれたか」について論じる。ホモ・サピエンスの誕生から農耕社会の出現、それにつづく国家の誕生といった、「人類史の始まり」からヒトの経済活動を振り返っていく。なぜ数ある動物のうち人間だけが成長の軌道に乗れたのかというと、「適応力」があったからだ。脳の進化によって、適応力が向上し、新たな技術を開発したりする能力が高まり、それがさらに適応力を高めた。適応力の向上→技術の開発→その技術への適応という循環こそが、人間を成長の軌道に載せてくれた梃子であった。 だがしかし、いくら技術が進歩しても、人々の物質的豊かさを長期にわたって大きく向上させることはできなかった。なぜなら、人類は「貧困の罠」に捕らえられていたからだ。(※本書で定義されている「貧困の罠」とは、マルサスの人口論のことであるため注意。)技術の進歩とそれに伴う資源の増大はきまって人口の増加を招き、進歩の成果を次第に多くの人間が分けあう羽目になる。技術革新は数世代のあいだは経済の繁栄を促したが、結局は人口増によって人々の暮らしは貧しくなり、生存水準に引き戻された。 例えば、ジャガイモがアイルランドに広く普及した時代のこと。ジャガイモが南アメリカから導入されたあと、1600年には約140万人だったアイルランドの人口は、1841年には820万人にまで膨れ上がったが、暮らしは生存水準に近いままだった。それどころか、状況は以前よりも悪化することになる。 ジャガイモはアイルランドの土壌と気候にとりわけ適しており、農民の収入は短期的には増加し、時には新たに家畜を買う余裕さえできた。ジャガイモを栽培し始めた当時の農民は、カロリー摂取量も生活の質も大幅に上昇した。しかし、ジャガイモに疫病菌が広がり、アイルランド大飢饉が発生すると、主に貧しい農村地帯で100万人もの死者が出て、100万人を超える人がグレートブリテン島や北アメリカに移住した。こうして3世紀のあいだに、優れた作物の導入とその後の大惨事は人口の増加とそれに続く大激減を引き起こしたが、長期的に見れば、生活水準にはほとんど影響が出なかったという。 ただしそれでも水面下では、着実に変化が起こっていた。人類の歴史の大きな歯車――技術の進歩と人口の規模・構成との相互作用――は最初から回り続けていたのだ。そしてついに18世紀後半に、産業革命という技術の爆発的進歩を引き起こした。それから100年後、技術革新の加速と、それによる技術環境の変化に対応できる、教育を受けた労働者の需要の高まりは、平均寿命の延びや児童労働の減少、男女の賃金格差の縮小と相まって人口転換を引き起こし、経済成長を人口増加の相殺効果から解放したというわけだ。 そうして人類は、産業革命の力により人口増加を超える豊かさを手にしたわけだが、この転換が速やかに行われた地域もあれば、そうでない地域もあった。これが現在における「格差」として残っているわけだが、いったい両者のどこに違いがあったのか? それは、制度、文化、地理、多様性といった諸要素のせいである。 例えば文化の違いについて、現在、イタリア南部の一人当たりの所得は、北部のわずか3分の2程度である。イタリアは1871年以来、法律的にも経済的にも単一の国であるにもかかわらずだ。 この格差について、アメリカで公共政策を研究していたロバート・パットナムは、原因を「文化の違い」に見出した。今から1000年前、イタリア南部はノルマン人の君主たちの統治下にあり、封建的な経済体制が敷かれていた。一方、北部の都市は神聖ローマ帝国のくびきを打ち捨てて以来、ある程度の自由を享受しており、より民主的な制度を発達させた。したがって、北イタリアの市民は昔から政治に積極的に参加し、社会活動にも貢献し、まわりの人をかなり信頼してきたが、南イタリアの人々は強固な階層構造をとる政治制度の中で限られた発言権しかもてないことに徐々に慣れてしまった。パットナムによれば、こうしてイタリアの北部では民主主義につながる文化が育まれたのに対し、南部の多くの地域は古い封建的な秩序の名残をとどめる制度を維持し、マフィアに牛耳られるようになったという。 パットナムは、民主主義を育む重要な材料は「社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)=市民を政治に参加させる文化的特性」だ、と主張している。北イタリアはこの文化的特性によって、市民活動に熱心で、投票率が高く、投資率も高く、経済が繁栄している。こうした格差が文化的特性に現れて長期にわたって持続した結果、現在の社会や政治の展開に影響を与えているのだ。 ――――――――――――――――――――――――― 以上が本書のまとめである。 読んだ感想だが、格差の論じ方が系統立っていて分かりやすく、かつ非常に面白い。人々が豊かになった理由を原始時代→農耕社会時代→暗黒時代→産業革命時代→現在と時系列順に追っているのだが、国家間に格差が生まれた理由は逆に、現代→植民地時代→古代→原始時代と遡って論じており、2つの対比が明確になるように示されている。内容としてはダロン・アセモグルの『国家はなぜ衰退するのか』『技術革新と不平等の1000年史』やスティーブン・ピンカーの『暴力の人類史』、ジャレド・ダイアモンドの各書と結構被る内容があるため、これらを読んでいれば目新しさは無いかもしれない。ただ、人類史と並行して経済問題のルーツを解き直した、という意味では非常に優れた一冊と言える。ぜひおすすめだ。 ――――――――――――――――――――――――― 【まとめ】 0 まえがき 今から数百年前、大半の人の暮らしは、その子孫である現代人の暮らしよりもむしろ、何千年も前の遠い祖先やその当時世界各地にいた人類の大半の暮らしに近かった。ところが、19世紀初頭以降、平均寿命は2倍以上に延び、1人当たりの生活所得はもっとも発展を遂げた地域では20倍に、世界全体では14倍に急上昇した。 不思議なことに、ここ2世紀ほどで社会が急激に繁栄に向かったとき、その繁栄は世界の一部にとどまった。そのせいで、人類に特有の大きな変化がもう一つ起きた。社会のあいだで著しい格差が生じたのだ。この現象は主に、停滞の時代からの脱出時期に地域差があったためだと考えられるかもしれない。西ヨーロッパ諸国と、そこから派生した北アメリカやオセアニアの国の一部では、早くも19世紀に生活水準が飛躍的に向上した。一方、アジア、アフリカ、ラテンアメリカのほとんどの地域では20世紀後半になってようやく向上が見られた。一部の地域でほかよりも早くこの変化が起きたのは、なぜなのだろうか? 1 成長のはじまり~生活水準停滞期 全てのきっかけは、ホモ・サピエンスが脳の進化によって、居住地の変化や新たな道具に適応できるようになったことだ。適応力の向上によって、環境をうまく操ったり新たな技術を開発したりする能力を高めた。適応力の向上→技術の開発→その技術への適応という循環こそが、成長の引き金である。 また、都市の出現も、技術の進歩によって促されるとともに、技術のいっそうの進歩を促した。技術革新の突然の加速によって動植物の飼育や栽培がさらに進み、耕作や貯蔵、情報の伝達、運搬の方法が向上した。農業革命も同様に、人類の生活様式や道具を大きく変え、その過程で新たな環境への生物学的適応を促したのだ。 しかし、知識と技術のこうした大きな進歩があったにもかかわらず、寿命、生活の質、物質的な快適さや繁栄の程度という物差しで計った場合の人類の生活水準は、なんとも不思議なことに、ほぼ停滞したままだった。それは「貧困の罠」のせいである。 ここで言う「貧困の罠」とは、マルサスの人口論のことだ。人類がどれだけ食糧の生産性を上げても、結局その成果は人口の増加によって帳消しになるため、長期的には豊かになれないという説である。 事実、産業革命以前の時代は、技術水準の基準が高い地域ほど人口密度も高かったが、一人あたりの所得への影響はごくわずかだった。新たな作物や技術が導入されたとしても、それはすぐ人口増加率を上げるので、経済の繁栄にはつながりにくかった。一方、長期的には飢饉や病気や戦争を通して人口が減少するため、人口増加を原因とする長期的な経済の荒廃は、最終的には回避された。こうして、繁栄と荒廃の合間で停滞する「経済の氷河期」が、いやおうなく続いたのだった。 2 水面下で回る歯車 だがついに、人類は繁栄と荒廃の均衡を破り、持続的経済成長へと相転移した。マルサス時代のあいだ中、休むことなく回り続け、ついには過去2世紀に生活水準の劇的な変容を引き起こした謎の歯車とは、いったい何なのだろう? ●人口規模 工業化初期の19世紀初頭には、人類は10億人を突破する寸前だった。実は人口規模と技術の変化は相互関係にあり、人口が増加するにつれて、新たな製品や道具や手法とそれらを考案できる優れた人材の需要と供給は高まる傾向にあった。さらに、大規模な社会では専門化の進展と専門技術の発達や、交易を通じたアイデア交換の増進のおかげで、新たな技術の普及と浸透がいっそう加速した。この自己強化型の好循環は、まさに人類の出現とともに始まり、以来ずっと続いている。 ●人口構成 風土病に対する自然免疫や感染症に対する抵抗性などの「身体的に有利な変化」、また模倣、教育、人的資本への投資といった「文化的に有利な変化」が起こることで、人口構成の大部分が、技術の変化を加速させる特性を持った人間たちへと移っていった。 3 産業革命と成長爆発 歯車の力、そして産業革命によって、ついに人間社会に劇的な変化が訪れた。平均寿命が大幅に伸び、乳幼児死亡率が急落した。このとき起こっていたのが、有史以来類例のない、技術の進歩の驚異的な加速だった。蒸気機関に代表される工業技術、陸・海・空の輸送、通信、化学、農業、軍事、金融……。人類の活動の事実上すべての分野が、この技術革新の時代にすっかり変容したのだ。そして教育の対象が一般市民にまで広がることで、技術と文化のさらなる変化に拍車がかかった。(工業化が進展するにつれ、読み書きのできない労働者よりも技能を持つ労働者の需要が大幅に高まった。)15世紀後半に印刷機を導入した都市は主に転入によってよそよりも人口が増加し、学問や文学の中心地となり、識字能力は立派な市民が身につけるべき高尚な素養として、またそれ自体がもつ価値からも、さらに普及した。 産業革命の闇の部分として知られているのは「児童労働」だが、実が世間で思われているのとは裏腹に、児童労働は産業革命期の新たな現象でもなければ工業化にとって重要な要因でもなかった。そして、児童労働が根絶されたのは、じつはそれを禁止する法律が制定されたからではなかった。 児童労働は、歴史を通して人間社会と切り離しようのない要素だった。生き延びるのが精いっぱいの厳しい生活の中で、幼い子どもはやむなく家事と農業の両方の過酷な労働を担わされてきた。そして、産業革命が起きたときにはすでに、児童労働の広まりは未曽有の規模に達していた。 しかし、工業化の過程で技術が急速に進歩し、教育を受けた労働者の需要が高まるにつれ、親と産業資本家のどちらにとっても、児童労働の収益性は2つの形で次第に減少した。まず、新たな機械の出現によって、それまで子どもにも可能だった単純作業が自動化され、子どもの相対的な生産性が下がり、その結果、親と子の収入獲得能力の差が広がって、児童労働から親が受ける恩恵が減った。また、生産過程での人的資本の重要性が増したため、親が子どもの時間とエネルギーを労働にではなく教育に向けさせるようになるとともに、労働者に適切な技能を身につけさせることに熱心な産業資本家が、児童労働を制限する法律を――そして最終的には児童労働を禁止する法律を――支持するようになったのだ。 技術革新の驚異的な加速、大衆教育の登場、児童労働の撤廃という3つの重要な点で、産業革命はまさに進歩の時代だった。 とは言うものの、相転移とマルサスの罠からの脱出をもたらしたのは、これらの要因が女性や家庭や出産に及ぼした影響だった。 19世紀後半~20世紀には、西ヨーロッパ諸国、アメリカで出生率が30〜50%低下し、人口転換が起こった。技術の進歩が人口の増加を追い越し、生活水準の長期的な向上につながり、停滞の時代は終わりを告げた。 人口転換の引き金となった要因はいくつかある。1つ目が子どもの「質と量のトレードオフ」だ。親の所得が伸び、人数ではなく「質」を重視した教育投資が増えたのだ。子どもの平均寿命の急上昇と死亡率の低下によって、コストよりもリターンが(=人的資本の利益率が)上昇した。 2つ目が男女の賃金格差の縮小だ。1820年のアメリカでは、平均的な働く女性の賃金は、男性の賃金の30%にすぎなかった。それが、1890年には46%になり、第二次世界大戦のころには約60%にまで上昇していた。男女の賃金格差の縮小は女性の教育機会の増加と同時に起こり、かつ、出生率の低下をさらに促進した。 4 工業化の限界 産業革命期に西洋で起こった生活水準の向上は主に、人的資本の形成と急速な技術の進歩が互いに促進し合った結果だった。当時の技術の進歩は工業化だった。しかし21世紀に入ると、工業のような低技能産業では、人的資本の育成や経済成長は促進されず、むしろ抑制された。 フランスを例に考えよう。19世紀半ばに急速な工業化と経済成長を経験した地域は1930年代までは相対的に豊かであり続けたが、21世紀初頭には、工業化が遅れていたほかの地域に追い越されていた。製造業に特化した工業中心地では、短期的には地元住民は裕福になれた。だが、工業化が進んだこれらの地域では、基礎教育だけを受けた労働者に工業部門が依存したことが裏目に出て、時とともに高等教育への投資意欲が薄れ、住民の教育面での向上心がさらに抑え込まれた。低技能の工業地域と高技能の工業やサービス業が中心の地域との人的資本形成での格差は、時とともにいっそう広がった。その結果、かつての工業中心地では高水準の教育を必要とする技術の導入が遅れ、低技能の分野に重点を置く傾向がなおさら強まり、衰退が進んだ。 近年では、ドナルド・トランプ旋風やブレグジットなどの現象に見られるように、世界的に製造業の衰退が進んでいる。新たにバトンを渡されたのは、サービス業や金融業やデジタル技術などの部門だった。 5 グローバル時代の始まり――植民地と貿易による格差 現在、世界の地域間には生活水準の巨大な格差が生じている。そうした格差は、人権や市民的自由、社会や政治の安定性、教育の質、平均寿命、収入獲得能力、近年とみに緊迫している暴力紛争の蔓延などの差に表れている。 ではなぜ、一部の国の人が他の国の住民よりもはるかに多く稼ぐのか?言い換えれば、なぜ一部の国の生産過程は、より優れた技能を持つ労働者やより高度な技術の恩恵を受けているのだろうか?普通なら、成長モデルに従って、先行する先進国と後発の途上国の経済の差は縮まっていくはずであるが、現状そうはなっていない。 その理由の1つは、過去2世紀の間に起こったグローバル化と植民地化の影響だ。工業化の初期に起きた国際貿易の拡大は、工業国と非工業国の双方の発展に重大な、そして非対称の影響をもたらした。工業国での国際貿易の拡大は、比較的技能の高い労働者を必要とする工業製品の生産への特化を促し、推し進めた。こうして技能をもつ労働者の需要が高まったことで、それらの国では人的資本への投資が強化され、人口転換に拍車がかかり、技術の進歩がさらに促され、そうした製品の生産での比較優位性が増すことになった。 それとは対照的に、非工業国での国際貿易は、技能をあまり必要としない農産物や原材料の生産への特化を奨励した。こうした部門では教育を受けた労働者への需要があまりないため、人的資本に投資する意欲が抑えられがちで、人口転換も遅れた。それがさらに、低技能の労働者を相対的に増やし、「技能集約型」の製品を生産するうえで比較劣位性をますます強めることになった。 こうして、工業国では貿易の利益は主に教育の投資に向けられ、それが一人当たりの所得の向上につながったが、非工業国では貿易の利益の大半は多産と人口増加に回されてしまった。そうして2つの国の技術や教育の差がなおさら広がり、格差が拡大した。 6 植民地時代以前――制度による格差 では、そもそも植民地時代以前に存在していた不均衡な発展は、どう説明すればいいのか。 その1つは制度の違いだ。人間社会が大きく複雑になるにつれて、拘束力と強制力のある規範を成文化する必要が生まれた。共通の通貨、財産権の保護、一律に課される法律など、貿易に役立つような制度をやがて発展させた社会のほうが、経済成長をうまく促進でき、人口の規模・構成と技術の進歩との好循環を強化できたことだろう。逆に、貿易や経済に適した制度を整えるのが遅かった社会――専制政治に代表されるような「収奪的制度」の国家――は、後れを取ることになった。 植民地時代には、地理的な特性や病気の蔓延しやすさや人口密度を反映して、収奪的な制度が形成されて存続する植民地もあれば、もっと包括的な制度が広まる植民地もあった。最近の一連の証拠によれば、重要な交絡因子、とりわけ病気の蔓延しやすさや植民者の人的資本が、確固とした定量的結論を妨げている可能性があるものの、こうした制度がかつての植民地の経済発展に多大な継続的影響を与えたことが窺われる。 だが、植民地化されなかった社会はどうだったのか?そうした社会の制度の起源は何なのだろう? 7 制度を支えるもの――文化による格差 社会に行き渡り、世代から世代へと受け継がれる共通の価値観や規範、信念、嗜好などの文化的特性は、社会の発展の過程にしばしば大きな影響を与えてきた。なかでも、家族の強い絆や個人間の信頼、個人主義、未来志向、人的資本への投資の維持に人々を向かわせたり、逆にそれらから遠ざけたりする文化の側面が、長期にわたる大きな影響を経済に及ぼしてきた。 文化や規範は、それぞれの社会が独自の生態的地位や歴史的状況に適応した結果生まれる。そのため各共同体で異なるものだが、あるとき、世界のある地域で劇的な転換が起こり、「成長の文化」が生まれることになった。 文化にまつわる知恵や伝統はそれが生存を助けるからこそ大切にされてきた。そして、そうした知恵や伝統が人々の幸福や健康にどのように貢献しているのかをほとんどの人は深く理解していなかったので、それらの妥当性を疑問視することは進化の観点からは危険だっただろう。 そのため、歴史上の人間社会のほとんどは、技術や哲学や科学の大きな進歩を伴うような、文化の急激な変化には抵抗してきた。文化は変化を受け入れる代わりに、しばしば古い祖先の思慮分別を重んじ、郷愁と理想主義の混じりあった気持ちで遠い過去を敬った。 だが、技術の変化がさらに速まり、とうとう保守主義の利点が失われ始めると、昔ながらの知恵に対する敬意は徐々に衰えていった。 重要なのは、西ヨーロッパの社会が人的資本への投資や男女平等を重んじる文化的特性を取り入れたことだ。それが、人口転換の原動力となり、持続的な成長体制への扉を開くことになる。さらに、それらの社会は個人主義と世俗主義という成長促進型の価値観も、やがて受け入れるようになった。個人主義や世俗主義は、社会にも宗教にさえも縛られず、個人は自分で自分の運命を決める権利をもつべきであるとする考えだ。このような文化の変容は、さらなる技術の進歩につながる政治や経済の制度を樹立するのにも役立った。 そして、技術や社会の変化が速まるにつれ、これらの新しい文化規範や制度的構造は、なおさら有利なものになり、好循環が始まっていった。 8 文化や制度の根底――地理と多様性 では、文化規範や制度的構造の出現を支えたのはなにか。それは地理と多様性だ。 地理は経済の発展に影響を与えてきた。海や航行可能な河川に近いと、交易や技術の普及に非常に優位だ。事実、内陸国の大半は今でも貧しいままである。また、ヨーロッパのような、多くの国に分かれて国家と言語がモザイクのように入り乱れていた国は、中国のように単一中央集権の国と違って競争が促進されるため、技術革新を行ったり制度を状況に適応させたりする文化の誕生を助けていた。 地図上の位置関係だけでなく、土壌の特性もまた制度の出現を支えた。土壌が大規模なプランテーション農業に向いていれば、そこには収奪的な制度が生まれがちだった――そして、搾取や奴隷制度を道徳上むりやり正当化し、そうした制度を補強する、人種差別という文化的特性も現れた。作物の栽培で大きな収量が得られる地理的特性は、より未来志向の考え方をする文化的特性の出現につながり、さらにおそらくは、財産権の保護や契約遵守の強制などによってそうした特性を強化する制度を生むことにもなった。地理的特性は文化や制度や生産性の進化を起動させる究極の力の一部なのだ。 しかし、経済の発展にはまた別の、根本的な力が影響している。それは人間の多様性だ。 地球上で人間の多様性にばらつきがある原因は、6万~9万年前に、ホモ・サピエンスがアフリカ大陸を出発したからだ。次から次へ移動を繰り返すので、アフリカから遠い場所に移動して定住した人口集団ほど必然的に多様性が下がった。人類がアフリカから遠く離れるほど(ヨーロッパ、アジア、北アメリカ、南アメリカと離れるにつれ)、社会の文化や言語、行動、身体の多様性は低くなったのだ。 研究によると、異なる民族集団の経済発展に人間の均質性が影響を与えたことが判明している。都市化率やGDP、ないしは紀元前レベルの人口密度の高さなどの指標を測定した結果、均質性が高い国ほど経済発展が遅れていることがわかった。つまり、社会の多様性は実際に、相反する影響を経済の豊かさにもたらしてきたのだ。 多様性は、社会的な相互作用の中で個人の価値観や信念や嗜好の幅を広げることによって、個人間の信頼を低下させ、社会の結束を弱め、内戦を増やし、公益の提供を非効率化し、そのせいで景気を悪化させてきたことが、調査の結果から窺える。その一方で、社会の多様性の高まりは、経済の発展を促してもきた。技能や問題解決の取り組み方など、個人の特性の幅を広げることによって、専門化が進んだり、革新的な活動でアイデアの「交雑」を後押ししたりし、変わりゆく技術環境に迅速に適応することが可能になるからだ。

44投稿日: 2024.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ■人類史における「成長の謎」と「格差の謎」を解明 ■人類はいかにして「マルサスの罠」から脱却したか ■そして成長し格差ができたのか。良書。 ■2つの謎と人類進化論との強い関連性 ■P177の朝鮮半島の衛生画像は衝撃的

9投稿日: 2024.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

難しかったけど、おもしろかった。 世界史でこんな人いたな〜こんなことあったな〜とうろ覚えの中読んだ。 個人的に印象的だったのは、10章で書かれている内容で ・中国は2000年にわたって中央集権体制で過ごしたのに対し、ヨーロッパは政治的な分裂を長きにわたって過ごしている ・中世までは地理上の連結の影響により、中国の方が経済的、技術的に進歩する ・産業革命時代では技術を活用するには、競争や文化の流動性が役に立つため、ヨーロッパの方が経済的、技術的に進歩する ・つまり人類史の巨大な歯車が加速し、技術の進歩が速まってたときには、地理上の連結性が低い方が成長に適しており、逆転劇が起こる ということ。 これからの世界どうなるか分からないかなぁと改めて思った。

1投稿日: 2024.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログユヴァル・ノア・ハラリよりも、ジャレド・ダイアモンドよりもさらに慎重で穏当な表現によるホモ・サピエンス30万年の歴史。

2投稿日: 2023.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類史を停滞、成長、格差という観点において区分けし、それを決定づけた要因を順序だてて掘り下げていくシンプルな構成で綴られる。 歴史を大掴みに把握し大胆な仮説を立て、一貫した読み物として仕上げたタイプの著作。そうした著作にありがちな一種の危うさ(例として、進歩と特定の文化的特性を関連づけて扱う部分など)はやはり本書も含んでいるが、盛り込まれた内容やアプローチの豊富さと、それを限られた紙幅においてまとめあげる手腕は、確かな読み応えへと繋がっている。

0投稿日: 2023.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ久々に迫力のある本を読んだな、と思う。ページをめくるたびに「そうなのか」と驚いたり感心したりしながら読んだ。 前半は、いつ人類が豊かになったのかを述べ、後半は格差がなぜ生じたのかを述べている。 人類が豊かになったのはジャガイモやアンモニア合成、産業革命(そのもの)だと思っていたが、まったく違った。それぞれの時代の各世代の生活や人々の考え・判断まで考慮しないといけなかった。そんなに単純なものではない。 格差の起源については、現代から理由を探っていき、どんどん遡っていく。圧倒的な時間の流れを受けながら要因検討を追体験する。自分が何億年も生きてきたような錯覚を抱いた。 地理、文化、政治、様々なものが俎上に載せられる。それぞれ勉強になった。 とくに専制政治の利点と欠点について、歴史的な事実の話は面白かった。「言われてみればたしかにそうなるよなあ」と思う。 表向きは専制政治でない現在の日本だが、その欠点ばかりが目立つ。 よくわからなかったのは多様性の影響度。大きいのかそうでないのかよくわからず(他要素を足していくと、およそわかる気はするが)、言葉を濁しているように感じた。

0投稿日: 2023.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆者の主張する世界的な経済格差の原因について、概ね納得できる。 ただ、多様性の多寡と繁栄の度合いの関係について、その因果関係が明確には理解できなかった。 ワシントン コンセンサスによる途上国への対応は明らかに間違っており、個々の国の状況を見極めて、長いスパンの支援による自律的な取り組みにするとこが必要である。出来上がった枠組みを押し付けても根付かせることは出来ない。

0投稿日: 2023.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログマルサスは社会を貧困の罠に閉じ込めてきたメカニズムを解明し説明した。人類がいかにマルサスの罠を抜け出し,現在の劇的な成長を成し遂げてきたか。今なお国家間に貧富の差があるのかを解説。未来志向、教育、技術革新を促し、男女平等や多元主義、差異の尊重を進める方策こそが、普遍的な繁栄のカギであるとしている。

0投稿日: 2023.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ我々人間は、産業革命により、人間の力とは別の機械の力を得て生まれた余裕を、子作りでなく子孫の教育に投資した結果、マルサスの貧困の罠を脱し、現在の繁栄を謳歌することができた。他方で、頭数が絞られた子孫側から見れば、現状の生活水準を維持するための社会的コストを負担にあえぐ結果となった。やはり、そこでもマルサスの貧困の罠を脱し切れていないのではなかろうか。

0投稿日: 2023.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ昔は確かに格差があった。 しかし今は基本のライフラインは確保されてて、 資本主義の参加具合だけかな? 高い服を持ってても羨ましいと思わない。 今は格差は捉え方次第だと思う。

0投稿日: 2023.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書の第Ⅰ部は「成長の謎」を扱う。人類の生活水準はここ200年でそれまでとは比較にならない向上が見られる。それがどのようにして生じたのか、技術進歩があっても人口増加が吸収していた状態(マルサスの壁)をどうして抜け出すことができたのか。つづく第Ⅱ部は「格差の謎」を説く。人的資本への投資が可能であること、社会の均質性と多様性が存在することなどが格差の根源にあるようだ。一読しただけなので、もうすこし読み込みたい。

0投稿日: 2023.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

分かりやすく(?)、今の世の中における格差の生じた原因を探っていく興味深い内容。 2部構成の内容で、第1部がグイグイと読ませる。これは、近年興味を持っている「人口」による世界の勢力図の話にも相通じる部分で(『人口で語る世界史』( https://booklog.jp/users/yaj1102/archives/1/4163910859 )、人類が如何にマルサスの罠を脱してきたか、その水面下の動きを、まさに、水が沸点に達し暴れ出すのと同様に脈々とその素地、力が蓄えられてきたからと説く。それが人の頭数であったり、あるいは教育であったり、ぱっと見、歴史の授業で習う「産業革命」が、あたかも先進国の1人あたりの所得を爆発的に増加させたことが原因であるかのように語られがちであるが、それは表面的なことに過ぎない、というのが本書の論調だ。 第2部では、さらに問題を深掘りしていく。 産業革命を育んだ水面下の要因に、技術革新や教育の差があったのは事実だが、それですら表層要因だとし、さらなる「究極要因」を探る。そのために、著者は、「では、なぜそうなったか?」「どこにその違いが生じる要因があったか?」と次々と問題提起を行う。 その国、地域の制度、文化度の差、そして地理的条件とつき詰めていき、ついには人類の出アフリカの時代にまでさかのぼる。 このあたりまでくると、本書もユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』からの派生商品という気がしてくる。サピエンス全史を逆に辿っていくようなもので、その原因を、そんな昔にまで辿られては・・・と、だんだん諦観に支配されてしまい、読後感はあまりスッキリしないものだった。 格差の起源は辿ってみたが、それを克服することはもはや困難?!

3投稿日: 2023.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルは「格差の起源」だが、むしろ、「なぜ人類は、ここ200年程度で急速に繁栄したのか」が真髄だと思う。格差(繁栄度の違い)については、「重・病原菌・鉄」などでも分析が試みられているが、本書はそれらの議論を網羅的に踏まえ、一つの完成品と言って良いと思う。大まかに言って格差とは、より生産性の高い技術いち早くを導入し(そのためには既得権益を手放さなければならない)、それを使いことなすこと(そのためには広く教育を行わなければならない)で、付加価値を生み出し続ける(営業や認知向上を行わなければならない)ことができたものが繁栄し、できなかったり留まったものが置き去りにされるということ。これを、文化や制度が加速するということも重要。今の日本、自分は大丈夫か。

1投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ現在の社会は21世紀になっても未だに国家間・地域間の経済格差が生じている。 この大きな格差を生み出した要因とは何か? という問いに答える本書。 テーマとしてはダイアモンド博士の鉄、銃、病原菌と重複する部分は多い(実際引用も多い)が、それよりも近代の産業革命以降に多くのページを割いているのが特徴的。 子どもがよく言う「なぜ勉強しなくちゃいけないの?」 というという問いに一番納得できたのが本書だった。 本書を通じて面白いのは「生活水準」に重きを置いていた点である。 人類全体の所得に着目するのでなく、人口一人当たりの所得に着目すると、19世紀以前の世界では、世界のどこでも生存ギリギリの生存水運が普通であった。 (もちろんごく一部の特権階級や、発展した都市では別だったのだろうが) それまではマルサスの罠と呼ばれるすべての生物が陥る貧困のスパイラルから人類も逃れられなかった。 (技術革新で余剰食糧が生まれても人口を増やして食いつぶしてしまうこと) それを乗り越えたのが産業革命であった。 これにより市民は人的資源(つまり基礎・高等教育)の重要性を認知し、子供に教育を受けさせるようになる。 教育には金がかかるので、出生率は低下した。 これにより人類はマルサスの罠を抜け出し、余剰所得はそのまま人々に分配され、それが更に人的資本に注入され、技術・社会制度革新を生むという正のループに入るというのが、豊かになった国々の特徴といったお話。 後半では、なぜ欧州では人的資本に注力できたかを様々な視点から紐解き、歴史をさかのぼって探求していく。 こちらもなかなか面白い。 ただし、現在の経済構造や国家間の経済格差には触れられていないので、そちらはどちらで気になる点はある。

1投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

初期の農耕社会は狩猟採集民より生活水準は低下した。 狩猟技術の向上で、獲物が減少し農耕に移行せざるを得なかった。 イースター文明は魚の取りすぎで人口が80%近く減少した。 統一成長理論=現代の経済成長とマルサスの時代の停滞を統合する理論。 産業革命のころは4歳から働かされた。小さな手は繊維工場の機械の詰まりを取り除くのに好都合。 工業化の進展で子供に可能だった単純作業が自動化され、児童労働の恩恵が減った。同時に教育を受けさせる価値が高まった。工場法で1833年に9歳未満のこどもの労働は禁止された。 人口転換=1870~1920年ごろに出生率が30~40%低下した。 食糧難の時代に平均結婚年齢が上がり独身者が増えて出生率が下がり、豊かな時代には逆になって出生率が上がるのが普通だった。 人口転換の理由は、子供に教育投資をする利益率の上昇が原因。乳幼児死亡率が低下、子供の教育が普及、その結果、教育の利益率が上昇し出生率が低下した。 きつい肉体労働の重要性が減少、男女の教育と所得の格差の減少。 女性の賃金が上昇すると世帯の予算制約が緩和されて子供の数が増える=所得効果。 子供を増やす、または早く結婚させることの機会費用が増加し、少子化晩婚化に向かう=代替効果。こちらのほうが勝った。 収入の格差は、労働生産性の違いを反映している。格差は縮まらない。国際貿易の拡大は工業国と非工業国に非対称な影響を及ぼした。工業国は人的資本への投資に見返りがあるが、非工業国には少ない。そのため、貿易の利益は、工業国では教育に、非工業国では多産と人口増加に使われた。イギリスとインドの例。 貿易の前提条件は、統治機関が機能すること。 韓国と北朝鮮は、以前はともに独裁国家。韓国は私有財産の保護や農地改革を実行。北朝鮮は大規模な国有化と中央集権化。非民主的な体制でも、インフラや人的資本への投資、市場経済の振興によって経済成長できる。中国やベトナムの例。 イギリスで産業革命は黒死病によって農業の労働力が不足して農奴の取り分を上げたから。東ヨーロッパは西からの農業生産物の需要が高まって地主の力は強力になった。 地理の影響 家畜が存在しない地域(アフリカ)は人口が少ない。ツェツェバエが家畜に睡眠病を運ぶ。その後の経済発展の道筋を決めた。 資源が豊富だと、資源の呪い、が生まれる。人的資本集約型の産業が人が集まらないために育たない。 イギリスの産業革命は石炭も重要な要素だが、中国にも石炭はあったのに工業化は遅れた。 マルサスの時代は土地が農業に適していることは人口に対して恩恵だったが、近代にはその部門から工業部門への移動を妨げることで繁栄の障害になる。 領土が限られていると権力と権威に歯止めがかかる。大きいと権力も大きくなり、技術や文化の発展を制限できる=中国の歴代王朝やオスマン帝国の例。 ヨーロッパは小さな国が独立して陸続きなので、制限が加わると隣国に逃げる。=コロンブスが資金の出し手をお止めてポルトガル、ジェノバ、ベネチア、イングランドなどに声をかけた。 中国は、王朝が航海を禁止することで発展が妨げられた。オスマン帝国は印刷技術導入の遅れも知識階級が知識を独占しようとしたから。 ヨーロッパでは政治的な分裂が、競争を生み技術と文化が発展した。 中国では、大河川を利用するダムや灌漑設備が必要でそのために、巨大な権力の誕生が必然だった。ヨーロッパでは大河川がないために、降雨を頼みにしていた。米は大規模農業が適しているが、小麦は個人的農業でも生産可能。 ヨーロッパの海岸線は入り組んでいて商業用の航路が生まれやすい。アジアには朝鮮半島以外に半島が少ない。 中国は大河川を利用した地理的連結性がある。中央集権化が進み中世には有利だった。産業革命には逆効果。競争や文化の流動性のほうが大事だった。 植民地が独立しても成長を遅らせるような収奪型の制度を維持した。豊かな作物が育つ地域は人口密度が高く収奪的な制度に向いていた。 未来志向の文化=作物がよく育つ地域では未来への投資に実りが多い=ますます収穫が高水準になる。 「欧州社会調査」「世界価値観調査」によって解明された。長期的思考の強い人がそこに移住するということも考えられる。 稲と小麦は、アジアの相互依存文化とヨーロッパの小麦文化に影響している。小麦は米ほど協力を必要としない。 クワを利用する土壌は男女の役割分化が進む。スキや熊手を使う農業では男女が共同で行う傾向がある。 気候変動が激しい地域では、損失回避型よりも冒険型のほうが利益が大きくなることがある。気候変動が穏やかだと、損失回避型の行動のほうが利益がある。「総合社会調査」の世論調査と過去1500年の気候データの組み合わせからわかる。 性別の作業区別がある文化では言語も性別の区分がある言語が生まれる。社会階層の区別がある社会はそれを反映させた言葉が生まれる。作物が豊かな地域では未来志向が生まれ、言語にも迂言的な未来時制の言葉が生まれる。 土壌が大規模プランテーションに適していると収奪的な制度が生まれやすい。地理は格差を生む大きな要因。 「オハロⅡ」と呼ばれる遺跡は23000年前に農耕が起きていたことを示す。 メソポタミアで農業革命が起きた理由は生物の多様性と家畜化可能な動物が豊富だったこと。 オセアニアやアメリカは、人類の到達が遅くすでに狩猟技術が発達していたため、大型哺乳類は早く絶滅させられた。 アメリカやアフリカは縦に長い=気候が違う。ユーラシア大陸は横に長い=気候が似通っていて栽培技術を移植しやすい。 戦争の歴史では強者は病原体を保有していた。アステカ帝国やインカ帝国は病気によって滅ぼされた。 農業社会では人口密度が上がると首長制国家が現れる。税収が必要。税は初期は穀物。イモでは不便。穀物が収穫された土地では複雑な階層社会が生まれた。都市国家に発展した。 農業革命を先導した国のほうが現在貧しいのはなぜか。 農業の比較優位は、工業化を遅らせることになる。人的資本の形成(教育)や工業技術の進歩が遅れる。 ロックンロールの誕生は黒人文化と白人文化の融合から。 連続的創始者効果=移動するにつれて多様性は失われる。アフリカから出国した人類は、遠くに行くにしたがって多様性がなくなる。適度な多様性が経済の繁栄にもっともつながりやすい。 貧しい国を繁栄させる政策提言(ワシントンコンセンサスなど)は、偽の飛行場を作ったタンナ島の復活の儀式と同じ。前提条件が整っていれば自由貿易は規制緩和、民営化、財産権の保護は意味があるが、社会の結束が弱い、賄賂が横行している環境では無意味。 格差のおおもとはグローバル化と植民地化の非対称な影響。さらにいえば植民地化以前の不平等に基づく。

0投稿日: 2023.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ産業革命まで人類の生活レベルは生存水準から抜け出せていなかったが、産業革命後、人的資本への投資、人口転換などによりマルサスの罠から抜け出して、生活レベルが急激に上昇した。しかし、産業革命が早く始まった地域とそうでない地域には大きな格差が生じた。では、なぜ産業革命が西欧で始まったのか。本書は、その原因を制度、文化、地理、人の多様性に求め、それを人類の旅として検証していく。歴史的、地理的な壮大なストーリー。

1投稿日: 2022.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

格差の起源_オデッド・ガロー著_柴田裕之訳 そもそも格差とは? 健康格差、教育格差、経済格差、世代間格差、地域格差など、世の中にはさまざまな格差と呼ばれる言葉がある。 Wikipediaによると、"格差(かくさ)とは、同類のものの間における、程度(水準・資格・等級・価格・格付け、レベル)などの差や違いである。また、社会問題の一つとしての意味合いを込めても用いられる語であり、貧富の差(経済格差)などを意味しても用いられる。"とある。 そもそも、違いがあるのは当たり前なので、格差があること自体は当然。その一方で、後者の部分を指した言葉が、〇〇格差なのだと、改めて認識した。 では、そのような違い及び、社会問題ともなる格差はどのように人類で始まり、今に至っているのか。 この本は、それを説明する本である。 特に興味深いのが、なぜ農業革命が起こり文明が進化した地域で産業革命は起こらなかったのかという問い。 それを、著者は人類がアフリカから出た時から、実は始まっていると説明する。 それが、実は現代の男女の賃金格差や多様性に結びついている。 最後に著者はこう結ぶ。 "豊かさと地球規模の格差の起源を理解する事が、世界全体の繁栄を促すような政策設計につながり、人類が未知の領域へと旅を続ける中、読者が、先々待ち受ける今よりさらに豊かな未来を思い描き、その実現に向けて努力できるようになることを、わたしは願ってやまない" #格差の起源 #オデッドガロー

1投稿日: 2022.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類の「発展」にこれだけの格差がついた理由を解き明かす一冊。まずは素直にそうだろうなと読める。気候、それがもたらす害虫などの生態系も人類の発展に大きな影響をもたらした。また、人類の誕生の地であるアフリカから遠くなればなるほど、集団の多様性が薄れていくという指摘には驚いた。漫然と逆だと思っていた。すると、日本人の均一性、移民を忌避する気質にも、人類誕生の日からの必然性がともなっているのだろうなというのが感想。

1投稿日: 2022.12.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ副題がしめすように、経済成長と不平等の起源に関する壮大な人類史。 本の前半では、まず経済成長の起源について説明がなされる。大まかには、産業革命や技術発展が原因なわけだけど、著者は産業革命で全く違う原理で世界が動き始めたとはみていなくて、産業革命以前からの変化が積み重なって一種の相転移のようなものがおきたとする。そのドライバーとして人口の役割を重視している。産業革命の前と後の連続性を指摘するところはなるほどな議論ではあるが、それほどの驚きはない。 後半では、格差の起源ということになるが、ここで扱われるのは、ある社会のなかでの階層的な格差ではなく、国ごとの経済格差。なぜならば、そちらのほうが大きな差があるからとのこと。 若干の疑問は残るが、とりあえず著者の議論に乗っかって、先を読み進めていくと、現代社会から、格差の起源をもとめて、歴史を遡り、制度、文化、地理、農業革命、そして最後には人類の出アフリカということになる。 一つ一つの議論には、なるほどな面もあるし、経済的な要因だけでなく、文化的な要素など多様な側面に格差の原因を求めるのは、健全な議論ではある。 で、この本の狙いである「経済成長」と「格差」を一つの統一理論によって説明するという展開になって、ここでも人口や人の多様性ということに議論は整理される。 本を最後までよめば、そういうこともあるだろうなとは思うものの、なんだか後付けの説明のようにも思えて、全体としては、あまり説得力のある議論とは思えなかった。 とはいえ、いわゆるワシントン・コンセサス的な「発展途上国も経済発展することで貧困をなくし、人々の幸せを作り出すことができる。そのためには、自由主義的な経済政策が有効」みたいな処方箋からは、一歩、前進して、国の文化、歴史などにも配慮した政策が必要という結論には至るので、そのあたりは評価できるかな? が、格差の説明要因に、さまざまな文化、歴史要因を入れたからといって、国の経済格差を発展度合い・スピードの違いで理解しようという姿勢は、相変わらずのワシントン・コンセンサスの世界観。 マルクス的な搾取の構造とまでは言わないにしろ、豊かな国があるため貧しい国が構造的に生み出されてしまう、そして、国内でも豊かな社会階層があるので、貧しい階層が生み出され、構造的に再生産されるという視点もやはり必要なんじゃないかと思った。

1投稿日: 2022.10.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ感想 得意不得意が差を生む。能力が貴重なら高い地位を占めるようになる。自然なことであり格差は悪いことではない。再分配が機能しないことが問題。

0投稿日: 2022.10.19