総合評価

(4件)| 0 | ||

| 1 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ指導者としての資質は、人間をきちんと見て行動・言動できるかで問われると思った。 人を相手にしているわけだから、正解なんてものはない。 またチームに関わるということは1人の選手を見るだけでなく、チームとの関係も見ながら指導していかなければいけないから、なおさら完璧な方法というものはないのである。 専門的な知識だけでなく、人間を見る観察力やチームの雰囲気を察する力など脳の能力が高くなければいけないなと思った。

3投稿日: 2023.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ映像を見て伝えれば、 客観的な事実は伝える。 しかし、その時の熱量が除かれるので、 正しいとは限らない。 こらは確かにその通りやなと。 事実というものを突きつけても、 本質を掴めない場面も多い。 やはりバランスが難しい。

2投稿日: 2022.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ副題が全て。 ただし、そのためには、「ただ、最優先に考えることは、目の前の選手ということ。そこを前提にしないと、どんなに知っていることが多くても、「選手に伝わる方法」がわからなくなります。」という観察眼が必要だと言うことは忘れてはいけない。

0投稿日: 2022.10.28 powered by ブクログ

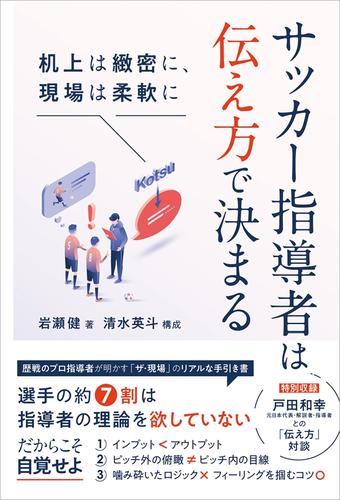

powered by ブクログ序章 「伝える」とは何か? お互いが次に進むために/監督のキャリアに関わるターニングポイント/指導者としていかに「伝える」か 1章 ロジックは緻密に、伝え方はポップに ロジックでは選手に伝わらない/伝えるのは指導者だが伝わる方法は相手によって決まる/ロジックを好む選手との接し方/コーチは選択肢を増やし、監督は決断をする/ズバッと変えられる勇気はあるか?/監督が仲介人を付けるケースが増えている 2章 サッカーの戦術とは何か? 戦術が「窮屈ではない」若い選手が増えつつある/攻撃における3つのキーワード/「スペース」は必ずある、「良いタイミング」は相当な幅がある 3章 ゲーム分析と伝え方 練習設計は敵陣、自陣に分けて考えると落とし込みやすい/相手を分析する上で攻守において目を留めるポイント/試合の「結果」を受けて伝える時に必ず注意すべきこと 4章 練習設計の考え方 指導者は練習のメリットとデメリットを把握したい/前の試合の修正課題を指摘する際に留意すべきこと/次の試合の想定・準備には「余白」を残しておくべき?/「プレービジョンの浸透・増幅」を意識し、無機質な練習になるのを避ける/選手と信頼関係があればどんな練習でもあり 5章 育成に携わる者として これから「変わるもの」「変わらないもの」を想像する/サッカーは3つの要素を奪い合うスポーツ/選手にとって小学6年生という1年間は一生に一度しかない/指導者が「やりたいこと」と「できること」に差が生まれるワケ/依存より自立すること、大人になってから伝わること/「生」で衝撃を受けることが指導の熱量につながる 6章 個人、グループ、チームの関係性 チームと個人の成長のバランスをどう考えるか/指導のメソッドがあるメリットとデメリット 対談 指導者の「伝え方」を考察する 岩瀬健( 大分トリニータヘッドコーチ)×戸田和幸( 元日本代表・解説者・指導者) おわりに

0投稿日: 2022.07.17