総合評価

(9件)| 1 | ||

| 3 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

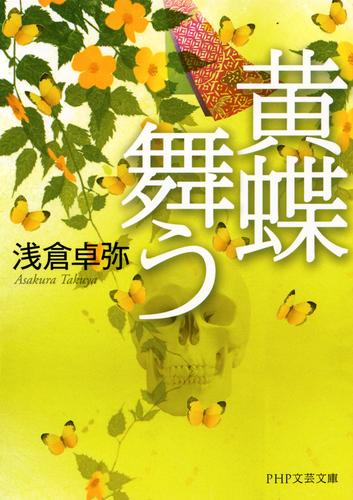

powered by ブクログ『鎌倉殿の13人』の影響で、鎌倉時代ものばかりを読んでいる私ですが、今までで読んだ中で、この本が、ドラマの登場人物と雰囲気が一番被る。 と思います。 ドラマを見ていないと、歴史に詳しくないと『?』かもしれませんが、私にはすごく楽しめました 大姫、頼朝、頼家、実朝、公暁、それぞれを題材にした短編集なので、一話ずつ読んでも、一気に読んでも楽しめるかも。吾妻鏡などの、史書や、時代小説を絡めつつ、幻想怪奇的なお話がつづきます 実朝主役の『黄蝶舞う』は最後の最後に軽くどんでん返しで、ちょっと『おおっ』となります

1投稿日: 2023.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ頼朝、大姫、頼家、実朝、そして公暁。それぞれの死にゆく姿が描かれている。 永井路子さんの小説とも違う、大河ドラマとも異なる、そんな解釈で、違和感なく吾妻鏡の隙間を埋めていく。 「されこうべ」の頼朝の最期は興味深く読むことができる。吾妻鏡には記述がなく史書も曖昧になっているところを髑髏と髭切りを使い幻想的に描かれている。この時代、生きている者と死んだものが入り混じる世界があったかもしれないと思わせる。 家康が真相を葬ったというストーリーも難なく受け入れられる。 「空蝉」の大姫、「双樹」の頼家、「黄蝶舞う」の実朝、そして「悲鬼(ひき)の娘」の公暁、それぞれの話がそれぞれの伏線になりオーバーラップしている。頼家、実朝、公暁の悲しみや苦しみが手に取るようにわかる。 幻想的という言葉では物足りない気がする。 あの時代の鎌倉は色々な怨念が渦巻いて、確かに生と死の間を彷徨うもののけが蠢いていたのかもしれない。 黄蝶の乱舞は作者の創作かと思えば、吾妻鏡に記述されているらしい。 怪奇的で幻想的な小説だが、特に違和感なくむしろそうだったかもしれないと思わせる。大河もそうだったが、史実の隙間をうまく想像し補強して物語が進んでいるためだろう。 大河ドラマを見た後なら、話も理解しやすく、ドラマと違った解釈もまた楽しめると思う。

0投稿日: 2022.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本の初版は2010年だが、大河ドラマで取り上げられている2022年に読めば意識せざるを得ない。もっとも歴史資料のベースとなる吾妻鏡から諸説いろいろとある時代の物語だから、この小説も歴史ストーリーを追うよりは、その時代を題材としたフィクションとして楽しむべき怪奇幻想ファンタジーともいうべきか。実朝暗殺を描いた表題作と対になるラストの短編が表裏の目線で面白い。

0投稿日: 2022.08.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ時代考証に抜かりないのは「君の名残を」と同様だが、あちらはタイムスリップもの、こちらは幻想ホラー。斬新かつ大胆な解釈で、大姫の夭折に端を発する源家の悲劇が描かれる。「されこうべ」の頼朝の最期は凄絶。鶴岡八幡宮の惨劇は実朝編と公暁編があって面白い。裏「炎環」のような連作だった。

4投稿日: 2022.07.19 powered by ブクログ

powered by ブクログhttp://denki.txt-nifty.com/mitamond/2012/07/post-e843.html

0投稿日: 2020.02.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ再び文庫で読みましたが、あまり記憶になかったので、新刊を読んだ感じ。 頼朝の子・孫の短編集。 永井路子の『炎環』のような感じですね。 どうせなら、三幡姫も入れてほしいくらいですが。 参考にしている作品なり論文なりの説が見えるので、もとを読んでいるとそういう点も面白いです。

1投稿日: 2012.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

平安時代というよりも、血に呪われた鎌倉時代の小説でしたが 平清盛の偉大さ・怨念、源家の因縁と残酷さ、無惨さが 歴史の知識の無いわたしにも痛いほどわかりました 知らぬ間に、心の中の言葉まで「〜〜してはならぬ」なんて 時代調の言葉になっていたりして

2投稿日: 2012.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこの著者の「君の名残を」は壮大なファンタジーだったのだけど、これは同じ時代を舞台にした「本格時代小説」とのこと。といっても、そんなあおり文句は不要なくらい面白かった。義時と実朝のやりとりに、前作の影響を感じてちょっとうれしかったかな。それにしても、大河ドラマ「草燃える」の印象が強くて、その時代の本を読むとあのときの配役で思い浮かんじゃうのがなんとも・・・

1投稿日: 2012.06.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

代が鎌倉となった頃の歴史物。 お化けが出てきたり幻想的な作風。 『君の名残を』もそうだったけど、好きなんですね源平。 浅倉さんらしいかなり淡々とした筆致。 以下の感想はネタバレですが、正直私の歴史知識がなさ過ぎて、物語的仕掛けなのか周知の事実なのかわかりません。 『空蝉』 源頼朝の長女大姫が身罷るまでの短い話。 物語り全体の序章的役割でほとんどが源平と大姫の説明に終始している。 木曾義仲と聞いて戦国時代の人かと思う程度の低い私には感動ポイントがイマイチわからず。 身をやつすほどの恋というのがいいらしい。 『されこうべ』 源頼朝が平清盛に助命されたところから死に至るまでの考察。 物語と言うより考察。 本当に歴史本だなと思っていたら、最後の最後に仕掛けがあり、徳川家康が消えた歴史書を探し出させて頼朝の死は平清盛の怨霊に取り付かれた末の自殺(復讐)だったと知る、という。 作中作のようなつくりで、謎に包まれた源頼朝の死を想像したフィクションです。 『双樹』 頼朝の子頼家が修善寺で死に至るまでを『修善寺物語』から着想し幻想的に描いた話。 一番ようわからん。 『黄蝶舞う』 表題作は源実朝暗殺までを実朝の成長と共に追っていく話。 それと対になっているのが『悲鬼の娘』で実朝を暗殺した公卿の視点で、暗殺実行に至るまでの経緯を描く。 タイトルの娘とは比企能員の姪のことで、頼家の妻と子と共に滅ぼされた一族の敵を討とうと公卿にけしかける。 裏には某上皇が。 公卿は可哀想だがちょっとおばか過ぎる。 全編通してかなり淡々としている。 説明口調で、歴史の教科書を読んでいるようでけっこうつらかった。 このあたりの歴史に明るい人には楽しめるかもしれないけれど基礎知識ほぼゼロの人間にはハードルが高かった。 ドラマチックさやダイナミックさはなく、裏切り裏切られ呪い呪われという人の世の悲しさを描いている。 好みが別れそうな話。

1投稿日: 2012.05.24