総合評価

(21件)| 3 | ||

| 11 | ||

| 5 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ文学の流れをなんとなく知ることができた。 もっと詳しく知りたいと思ったが、読みやすくて気づいたら読み終わっていたのでよかった。 読書の幅も広がりそうです。

0投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ2025年上半期の芥川賞、直木賞、 どちらも、「該当作なし」というニュースをちょうど視た。 この本は、タイムマシンに乗って、小説を全然読んだことのない少年と、文学好きの科学者が、歴史的瞬間の時代に立ち会う。 一緒にタイムスリップしたような臨場感たっぷりで、とても楽しめた。 子供でも読みやすいので、文学好きでなくても、その時代の流行や世の中のことを知ることができる。 芥川賞を欲しがっていた、太宰治にちなんで、 太宰賞、とか、桜桃賞、とか、 新しいジャンルを作ってくれたら、自分を含め、太宰推しはうれしいかも。

44投稿日: 2025.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んで良かったです。 今まで芥川賞は聞き馴染みがある言葉でしたが、それまでの歴史を知ることができてよかったです。 口語形式で読みやすく、その時の時代背景も描写されていたので新しい発見もあり楽しめました! 又吉さんの読書という趣味を見つけたことで僕の人生から退屈という概念がなくなったという言葉印象的でした。

1投稿日: 2025.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログタイムマシーンで過去に行き、芥川賞の歴史や受賞作、受賞者のバックボーンなどを会話形式で紐解いていくのが斬新。会話形式で読みやすかった。

1投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ過去の芥川賞作品と作者、時代背景を会話形式で知ることができた。 「流行り物は読まなくてもいい」と言う人もいるが、芥川賞からは多くの大御所が生まれており、古典となり得る力を持つと感じた。作品には当時の社会が色濃く反映され、時代を読む面白さがある。プロが選ぶ芥川賞作品は、やはり間違いない。全受賞作を読み解き、その時代ごとの文学潮流を感じてみたいと強く思った。

2投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本をもっともっと読みたい。 そんな気持ちになった。 時代背景と共に語られているので、わかりやすく、興味が掻き立てられた。

1投稿日: 2025.03.01 powered by ブクログ

powered by ブクログそういえばあの作家は大学の先輩だったなとか、自分の世代の頃の時事ネタに懐かしさもあり、うまいこと歴史をかいつまんで紹介してあるのですぐ読み終えた。 読んだことのない作家、作品に食指が向いたが果たして読むだろうか... (ちょうど先週、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」3部先がテレビで放映されていたのを観終わったところで、「タイムスリップ先でその世界の人物を干渉してはならない」などのディテールが、まさにBTTF過ぎてタイムリーだった。お爺さんと少年のタイムスリップモノなんて、まるでそのまんまではないか)

1投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ大まかな理解に留まっていた芥川賞の流れと全貌を知られて良かった。又吉は思ったよりずっとすごい人であることがわかる。芥川賞作品を読んでいきたい。

0投稿日: 2024.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ賞の発足から平成までの芥川賞と日本文学の重要人物と作品と背景をわかりやすく解説されている。これを見るとやはり平成以降は日本文学って元気がなくなったんだなあと思わないでもない

0投稿日: 2024.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ博士と少年がタイムマシンに乗って、芥川賞の歩みを分かりやすく説明してくれています。 自分も昔にタイムスリップしている気分で楽しかったです。芥川賞をとった初めの方の作家や作品について、ほとんど無知で目から鱗でした。 芥川賞をとれなかった太宰治は、さぞかし悔しかっただろうなあ。

5投稿日: 2024.01.31 powered by ブクログ

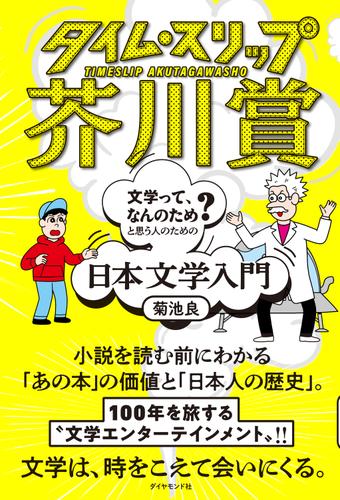

powered by ブクログ⚫︎受け取ったメッセージ 私のような純文学を読み始めた初心者が 歴代重要作家たちを、流れと繋がりを持って 楽しく知ることができる本 ⚫︎あらすじ(本概要より転載) 「小説を読む前」にわかる日本文学入門。 芥川賞は、「戦後日本人の歴史」そのものだった。 前代未聞の「文学エンターテインメント」!! たとえばマーケティングや経営戦略の入門書に、「とにかく原典を読んでください」というものは少ないでしょう。しかし、「文学の入門書」だけは「とにかく読みましょう」というものが多い。そりゃそうです。文学は、読まないとわからない。体験しないとわからない。でも、それが文学好きと文学嫌いとの断絶を助長している側面があるのではないでしょうか。 本書は、1冊も小説を読んだことのない少年が、文学好きな科学者と一緒にタイム・マシンに乗って、歴代芥川賞受賞作家に会いに行く設定のストーリー形式で進みます。 主人公は、作品が生まれる瞬間や作者のその後に「実際に立ち会い」、文学への理解を深めていきます。そして、芥川賞とその時代背景にある日本の高度経済成長、民主主義、政治の変遷、都市と辺境、日米関係、ポップカルチャーやインターネットの台頭などを同時に振り返ります。 文学の意義やおもしろさ、日本の戦後史と芥川賞の関係、そして「人間と文学」の関係まで明らかにする「教養としてのエンタメ文学」です。 -------もくじ------ プロローグ 博士の家にて 第一章 石原慎太郎と太陽の季節 1956年 東京 第二章 大江健三郎と戦後民主主義 1959年 東京 1994年9月17日 東京 1994年12月7日 スウェーデン 第三章 中上健次と日本近代文学の完成 1968年 新宿 1970年 羽田 1980年 和歌山 1976年 新宿 第四章 村上龍と近代化の終わり 1976年 東京・新宿 1978年 東京国分寺 1987年 東京 第五章 80年代と視覚文化(ポップカルチャー)の氾濫 1977年7月14日 アメリカ・イーストハンプトン 1964年10月16日 東京・銀座 1963年3月1日 東京 阿佐ヶ谷 第六章 90年代と新しい小説家たち 1998年 東京神楽坂 2004年 東京有楽町 第七章 芥川賞はいかに創設されたか 1927年 東京 第八章 又吉直樹と日本文学の100年 1999年 東京・三鷹 ⚫︎感想 芥川賞受賞作が時勢を反映しているため、 タイムスリップという形で時代背景や当時の受賞作家のエピソードをなぞりながら、変遷を知ることができる。会話形式で読みやすい。 戦後11年、石川慎太郎氏の受賞作からはじまり、作家になる前の村上春樹がやっていたジャズバーに村上龍と編集者の安原顯が訪れていた…などのエピソードなど、作家同士の関係も簡単に知れて楽しい。作家同士が影響を受けて、次なる新たな作品を生み出すという流れを感じられた。

5投稿日: 2023.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ現代文学について知りたくて手に取ったら、読みやすくて面白いやら、読んでみたいセンセーショナルな作品が沢山紹介されているやらで、大満足だった。文豪は書き出す前に読みまくっているということがよく分かった。私も、又吉のように国語便覧で文豪の系譜を辿りながら、気になった作品をどんどん読んで、お気に入りのジャンルや作家を探していこうと思う。

2投稿日: 2023.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログもったいぶらないで、解りやすく平易に纏めてあるので、とても読みやすかった。芥川賞とは言ってますが、戦後の純文学全般に渡って解説してくれていて、入門書としても十分でした。

2投稿日: 2023.04.25 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜ池田満寿夫?なぜ又吉直樹? 「なんだこれ……」と思って本屋でパラパラめくってみた。NHKのあはれ!名作くんの絵で作家が紹介されるのでシュールだった。 石原慎太郎から始めたのもいいし、大江健三郎の章が目についたので読んでみたら、最後の方で、擬似私小説といふ新境地に到達してゐてそこが大江のすごいところだといふ事を博士がさらっと言ってをり、「おや、この著者はちゃんと大江を読んでるな」とちょっと感心した(読んでゐないかも知れないが)。芥川賞をなにも知らない人のための芥川賞入門としていいのではと思った。 しかし池田満寿夫とか赤瀬川原平とか又吉直樹とか、なぜ挙げたのかよくわからない作家を紹介してゐるし、大江の核うんぬんの文章を繰返し引用しすぎである。

0投稿日: 2023.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

『もし文豪たちが カップ焼きそばの作り方を書いたら』の著者による芥川賞入門書。 博士と少年がタイムマシンで過去に行って芥川賞受賞時の雰囲気を伝える、という内容でまずは石原慎太郎。 まず石原慎太郎から始まるのがとても良い。芥川賞創設から入るとそこでお腹いっぱいになってしまうし、慎太郎本人は知事として、さらに弟・ 石原裕次郎ももちろん有名ですから。 大きく取り上げられている作家は 石原慎太郎、大江健三郎、中上健次、村上龍、又吉直樹(敬称略)。時代の流れとして80年代、90年代、芥川賞創設時が取り上げられています。 大江健三郎、ノーベル賞受賞時に1回だけ読もうとして100頁でギブアップしたんですよね。懐かしい。再挑戦してみようかな。

3投稿日: 2023.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ全歴史を紐解こうと思うと、かなり膨大な量になってしまってしり込みしがちだけど、本作くらい簡便に纏められると、ちょっと手に取るにももってこい。全編会話形式だから、サクッと読み通せるし。主たる受賞作家とか、意外に取っていない人とか、それなりに取り上げられているし、まつわるエピソードも結構興味深い。直木賞バージョンもちょっと見てみたいかも。

0投稿日: 2022.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ時代性の反映と捉える(られうる)芥川賞の歴史についてをポップに、といった感じなので 消化しやすさは間違いなく、軽い読み物として他の受賞者や直木賞についても見てみたくはなった。

0投稿日: 2022.03.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ斜め読みで失礼。 受賞作家とその時代。受賞作以外評価されない作家や話題性にバラつきがあるけど、やはり天下の芥川賞。その中から選りすぐってこちらに取り上げられた作品と作家というだけあって各々のエピソードを面白く読みました。

0投稿日: 2022.03.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ芥川賞とその時代背景をざっくりおさらいしてくれる。 博士と少年、タイムマシンであたふた、ていう手垢つきまくった設定でずっといくので、それがちょっと苦手でした。。

0投稿日: 2022.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「芥川賞」の歴史ってことをザックリなのかと思っていたけれど、タイムマシンに乗ってあちこち覗き見状態、だけど面白み満載。 想像した内容ではなかったけれどこれはこれで楽しめた。 私の推しの作家さん、何人も載ってないので残念。

0投稿日: 2022.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ芥川賞受賞者/作品という軸で日本の文学史を眺めてゆく視点が新鮮。菊池寛が設立した当時から、戦後の高度経済成長期、バブル期、ポップカルチャー、失われた30年と、時代性を映し出す文学作品たち。作家の連綿と連なる一本の糸を実感する。

0投稿日: 2022.01.22