総合評価

(7件)| 3 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

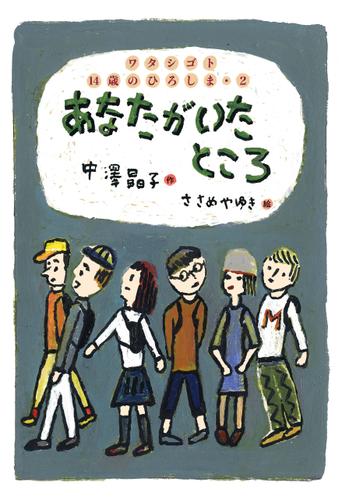

powered by ブクログ広島在住の著者による、YA小説。 修学旅行で広島を訪れる中学生を主人公に 四つの被爆建物を四人の物語を織り込みながら あの日と現代が語られる。 中学生の視点だけでなく、先生の視点が入り、 広島をめぐっても、アジアへの加害の問題なども盛りこまれ、 現代の子どもなら言うだろうなぁと言う、素朴な声で続く。 だから、ただ哀しいだけでもなく、お説教臭があるわけでもない。 入口としては、良いんじゃないかな。 今回この本を手にしたのは「似島(にのしま)」を テーマにした一編もあるからなのだが・・・ 現代に起きた差別とつながっているところが秀逸。

1投稿日: 2024.08.18 powered by ブクログ

powered by ブクログまた新しい気づきを私に示してくれた一冊。 広島市内には仕事で何度か訪れてはいるけれど、この本と出会って街並みを見る目が確実に変わったと思う。 前作は被爆した街に遺った「モノ」、すなわち遺品を通してその時に確かに生きていた方達と、今時の中学生(と書くといかにも説教臭いかもだけど)が心の交流を経て何かを感じ取ることで気持ちに変化が訪れる、という内容であった。 続編であるこの『2』は「トコロ」、場所に遺る人々の意志や願いを生徒だけでなく教師も受け取る描写があり、子ども・大人関係なく気づきを得るという話4篇が収められている。 個人的には前作よりもシビアというか、優しい語り口ながら鋭く『ひろしま』のその時を伝えているように感じられた。 とりわけハッとさせられたのは2篇目《もと防空作戦室》。「当時、広島には、何万人もの朝鮮半島、中国大陸、台湾のひとびとが住んでいて、そのほかにも、東南アジアからの留学生やロシア人、ドイツ人、アメリカ人の捕虜もいたという。外国のひとが、そんなに大勢?」(p35)という一節には本当にガツンと食らった気分。そうだよな、被爆したのは日本人だけな訳ないんだよな。この歳になるまで考えたことがなかった。また、この話では引率の〈村木先生〉が学生当時、真面目に被爆体験者の方の話を聞かなかった(聞けなかった)ことを後悔する様子が描かれており、その点も真摯だなというか、確かに大人だってその昔、修学旅行の時は浮ついていてちゃんと聞いてないよ。そういうものだ。 4篇目《似島》もすごく印象的。広島市から真南方向に浮かぶこの島には明治の頃から陸軍の施設が造られていて、ある意味で戦争と関わってきた歴史が深い場所。もちろんこの島上が交戦地になった事実はないけれど、多数の傷病者を収容したことで被爆の記憶が色濃く遺った地。バウムクーヘンのユーハイムさんが居たという事しか知らなかったよ。いつかこの島から広島の空を見上げてみたい。 戦後80年を前に、今一度ひろく読まれるべきだと切に思う。核兵器廃絶の運動にも改めて関心を持ちました。 1刷 2024.8.11

14投稿日: 2024.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ『ワタシゴト』とは 渡し事=記憶を手渡すこと 私事=他人のことではない、私のこと 二つの意味を持つ、作者、中澤晶子さんの造語。 広島市の「被爆建物リスト」に登録された建物は、計86件(爆心地から半径五キロ以内。2020年現在)。 前回読んだ、「ワタシゴト」の続編で、今回は被爆建物をテーマにしておりますが、いずれも、私の知らなかったことばかりで、改めて、ワタシゴトにしたい気持ちがより高まりました。 《もと呉服店》 「修は読みながら、これを書いたひとが、おれを見ている、と感じていた。それは、不思議な感覚で、なぜかあたたかかった」 「長瀬先生も、丸山先生も、そしておれたちも、時間差でここに来た。でも、ここで起こったことは、永久に変わらない」 《もと防空作戦室》 「わたしは、長い間、言えなかった「ごめんなさい」を言うために、ここに来たのだ」 《もと陸軍被服支廠倉庫》 「わたしのなかにある、100年以上の町の音やひとの声、それをここに来て、みんなできいてほしいと思います」 《似島》 「目の前に見える風景と、むかし、ここで起こったことの、落差。茜は、きらきら光る水面を見つめる。まぶしい。涙が出そうに、まぶしかった」 「いつか、わたしだって、いろいろなことを整理できるときが、きっと来る。茜はそう信じようと思っていた。だから、忘れない。なかったことにしない」 それぞれの場所で、それぞれが感じた様々な思いを読んでいく内に、私自身、認識を誤っていたと感じ、それは、どれだけの方が亡くなったというよりは、そこにいた、一人一人の人生に思いを馳せて、ひとつひとつ感じ取ることが、大切なのだということを実感いたしました。 戦争という過ちを繰り返さない、それは勿論だけれど、その中でも、懸命に生きていた人たちの、聞こえざる声や、見えざる姿もあったこと、そして人生があったこと、これは、決して忘れてはいけないと思いました。 それから、本書で最も印象的だったのが、前回も書かれていた、元中学校教員、「赤田圭亮」さんの「ひろしまを語り継ぐこと」の中で、詳しく取り上げられていた、被爆者「岡ヨシエ」さんです。 岡さんについては、上記の《もと防空作戦室》の話で、当時修学旅行に来ていた、村木先生のエピソードが胸に染み・・その後、先生は、岡さんの体験記を読み直し、自分は最低だと思い、夜ベッドの中で生まれて初めての、真剣な後悔の涙を流されたそうです。 このように本書では、中学生だけでなく、先生方にとっての、ひろしまに対するワタシゴトも窺えることで、子供だけでなく、大人も、より感情移入できると思いましたし、親子揃って考えるのにも、いい作品だと思いました。 そして、私自身のワタシゴトの一つとして、どうしても、岡さんのエピソードを掲載したく思い、長文になりますが、これを読まれた方が、何か、ひろしまについて、少しでも考えるきっかけになってくれたら、と思います。 《赤田圭亮さん「ひろしまを語り継ぐこと」より》 1945年、岡さんは比治山高等女学校三年生、14歳でした。八月六日の朝を防空作戦室の隣の指揮連絡室で迎えます。ラジオの放送局など各方面に電話で情報を伝えるのが岡さんの任務でした。五日の深夜は幾度もB29爆撃機が襲来、岡さんは一睡もできませんでした。 八時九分過ぎ、防空作戦室に「B29三機、広島県東方向に向かって侵入」という情報が入ります。このうちの一機が原子爆弾を積んだエノラ・ゲイ号でした。岡さんが「八時十三分、広島、山口に警戒警報発令・・・」のハまで言いかけたとき、近くの小さな窓がピカーッと光り、オレンジ、白などの強烈な明るい光が飛び込んできたそうです。そこは爆心地から790メートル。直後にはすさまじい爆風が襲います。岡さんは三メートル吹き飛ばされ、気がついたときには大きな電話交換機の下敷きになっていました。 岡さんはけがをした友だちと作戦室の階段をのぼり外に出ます。すると目の前にあるはずの大きな軍の建物がみなぺしゃんこにつぶれていました。岡さんは一人、壕の土手に上がり、市内を見渡します。街はどこまでも一面赤茶色、遠くに見えるはずのない瀬戸内海が見え、似島がポコッと浮かんでいるように見えたそうです。 部屋に戻ると、けがをした友だちがかかってきた電話にこたえています。岡さんも立て続けに電話をかけます。五つ目の電話機が福山の部隊につながり「広島が全滅しました」と伝えます。「なに、全滅? そんなことあるか!」とおどろく相手に岡さんはとっさに「新型爆弾にやられました」とこたえます。「新型爆弾」という言葉は近くに倒れていた兵士がつぶやいた言葉でした。 市内が地獄絵図さながらだったことは、岡さんの証言が克明に伝えています。ふたりは夜が更けるまで、仮説の救護所で級友を含むおびただしい数の瀕死のひとたちを懸命に看病し、看取ったのでした。 岡さんにとってこの日がどんなものだったのか。十四歳の中学生の前に突然出現したこの世のものとは思えない光景、そのときの岡さんの身をよじるような思いを、私は十分に想像することができません。 岡さんが被爆体験を語りはじめるのはそれから四十八年後のこと。私たちは、被爆者はみな体験を証言していると思いがちです。しかし実際には証言者の数はとても少ないのです。被爆者に対するいわれのない差別もありました。何よりあの日のことを思い出すだけで心が不安定になってしまう、それほどに被爆体験は壮絶なものです。大多数の被爆者は、当時の記憶を心の奥底にしまい込んだまま生涯を終えていくのです。 脳裏から消えない凄惨な記憶、無念の思いを抱えて亡くなっていったたくさんの級友たち、戦地や原爆で亡くなった二人の兄弟たち、三十代半ばで亡くなった息子さん、岡さんが被爆体験を語ると決意するまでには、長い長い自問自答があったのではないでしょうか。岡さんの背中を押したのは「あなたの証言を多くの友だちがききに来て、ありがとうと言っている」というお友だちの言葉だったそうです。 お話をやめて帰っていった岡さんの気持ちが、私は少しだけわかるような気がします。そこは、たくさんの友だちが亡くなった場所、痛恨と祈りの場所。亡くなったひとたちの声に耳を傾けようとしないひとたちには話したくない・・・ これを読み、私は被爆体験を語る人への認識を、改めることができました。どれだけ大変でしたねなんて思っていても、その思いは本当に、岡さんのような、壮絶な体験を理解出来た上での思いだったのかというと、けっしてそうではありませんでした。 ただ、それに対して、情けないとか思う暇があれば、少しでもできることをしようと思い、幸いにも、今の私の趣味がブクログということもあり、このような書き方をさせていただきました。 ここまで、読んで下さった方、ありがとうございます。きっと村木先生も、当時、岡さんに対し、心からの申し訳ない気持ちが芽生えたことで、初めてひろしまを、ワタシゴトにすることができて、後に教師となり、生徒たちそれぞれに、ワタシゴトを繋ぐ役割をされているのだと、思います。

28投稿日: 2022.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログヒロシマに修学旅行にいく中学2年生たち。 それぞれのヒロシマ。 引率する先生の胸に去来するもの。 当時、被爆した人にとってのヒロシマ。 〇とつとつとした語り口が、途切れたものを考えさせられる。

1投稿日: 2021.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ広島の平和記念公園を見学した生徒が自分と関わりの深い物と記念館にあった物とをオーバーラップさせ、当時を想う前著の次巻。この本では、生徒や先生がその場所に立つ事で想いを馳せている。 1章はあまり長くなく、読みやすいので両方読みたい。小学校中学年でもよめそうだが、歴史を知ってから読んだ方が良いかと思います。

3投稿日: 2021.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ広島の原爆ドームに行ったことがないのですが、この本を通して行きたいと思いました。 児童書なだけあって、読みやすいし説明もあり分かりやすいです。 この本を読んで、広島にはまだ聞いたこともない戦争の跡があることを知りました。

21投稿日: 2021.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ児童文学から戦争を知るのもいいなあと思いました。私は、原爆ドームしか見たことがなく、この本を読んで、他にも被曝建物があることを知りました。 高校の修学旅行で、初めて原爆ドームを見た衝撃は今でも忘れることはありません。 筆者の後書きにもありますが、「場の持つ力」というのは本当にすごいです。 作者の造語「ワタシゴト」記憶を手渡すこと=渡し事他人ことではない、わたしのこと=私事が心に刻まれました。

5投稿日: 2021.09.03