総合評価

(21件)| 10 | ||

| 7 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

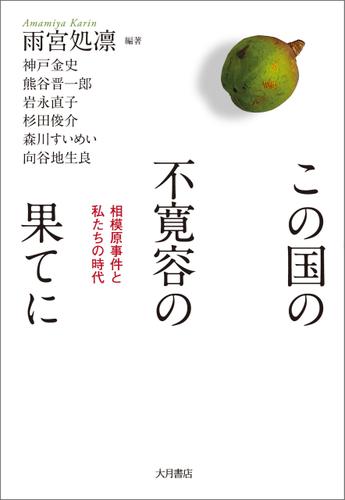

powered by ブクログ先日は『相模原事件』の日だったので、そういえばちゃんとそれ関係の本を読んだことなかったなと思って読んだ 雨宮処凛氏が編集を務め、精神科医や相模原事件について取材を続けた記者、脳性麻痺当事者で障害者の当事者研究もしている熊谷晋一郎氏も含めた6名と対談した内容をまとめた本である それぞれの角度からなぜ植松被告がああいった犯罪を犯したのか、そうまでさせたのは何が原因なのかをあらゆる方面から語っている 読んでわかるのは、やはり頑張っても報われないという無力感、この社会を生き抜くのはもはやサバイバルで、自分でどうにか生き抜くしかない。老いても、弱っても国は助けてくれないのだから全部自分でどうにかするしかないという空気感だということは雨宮氏をはじめ、他6名の対談者たちのなかにも共通認識があるということだった なかでも腑に落ちたのは、いつか報われると信じて日々労働に励む人たちが、障害者やマイノリティは自分たちの並んでいる報われる順番の列に横入りをしている感覚になってしまっているということだ 終わりの見えない労働や少なすぎる見返り、生まれた時点で決まってしまう格差などがそれを助長させている。それゆえに弱者への攻撃意識、剥奪感などが生まれる 雨宮氏はこれを地盤沈下と呼んでおり、たしかに弱き者は自己責任だからどうなろうが自己責任という空気が蔓延する社会は足元がとても不安定でまさに地盤沈下していると言えると思う 当然のことながら植松被告がしたことは絶対に許されることではないし、障害者をふくめあらゆる差別に反対である しかし犯罪に至った背景がこんなことがあったのではないか、と想像することもまた他者への想像である そういった背景を知らないことには、今後社会がどのような方向に進もうと、また新たな植松被告が生まれるだけだと思う

0投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ様々な方々と対談やテーマは私にとっても考えさせられました。 テーマが難しく、気持ち悪さを感じるところもありましたが、しっかり考えていかなきゃいけないことだと思いました。

9投稿日: 2024.08.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読み進めていくと、どんどん、自分の内なる部分の様々な感情や醜さが、作品によって言語化されていった。 優生思想や安楽死など、様々なテーマについて相模原事件を切り口に対談が行われている。これらのテーマについて、ある程度自分なりの考えを持っていたはずなのだが、作品を読み進めていくと、それがあっているような間違っているような不思議な感覚を覚え、何が正解か分からなくなってしまった。 この本を読むことで、安楽死などの難しいテーマについての答えが得られた訳では無く、むしろ自分の考えが揺らいでしまったが、それでいいと感じる自分がいる。 この本を読む意義は、自分や他人の命について答えを知ることではなく、見つめ直すきっかけとすることが答えなのではないだろうか。

1投稿日: 2023.02.12 powered by ブクログ

powered by ブクログうーん、わたしと反対側の筆者の本。 理想論に感じてしまう。 自分の周囲の社会的弱者を全力で救っているのは分かりましたが。

0投稿日: 2022.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログどの章も、すべて内容が濃くて、これ以上ないくらい100%に言葉で表現されていると思う。 多くの人に読み継がれてほしいし、何度でも読み返したい。

0投稿日: 2022.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分もよく「自己責任」という言葉を用いる。親からもよく聴いた。資本主義の権化のような言葉かもしれないが、それによる無意識の不寛容さを容認してたのかもしれない。現代に蔓延する鬱屈さの正体をいつも探していて、それに気づかせてくれる本。

0投稿日: 2022.06.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ「まず漠然とした剥奪感が先にあって、それを正当化するために敵を見つけようとしている。それが在日コリアンだったり、中国の脅威だったり、権利を主張する女性や障害者だったりする。現代的なヘイトというのは、はっきり言えば誰が対象でもいい、自分たちを脅かす存在として名指しできる対象であればいい。」 「みんなで叩いてもいい人」を槍玉に挙げる連日の報道を見て、ああ、これだなと感じた。 本当にこの国の嫌なことは「地震」だけでいい。 勘弁してほしい。 内なる優生思想に関しては本当に恥ずかしいんだけど自分にもあってがっかりする。過去にやってしまったこと、優生思想が露呈した経験を毎日思い出して、なんて嫌なやつなんだろうと何度も後悔する。「もしかしたら私も同じ境遇になるかもしれない」という想像力が欠如しているんだと思う。想像力の乏しいやつめ! どうしても自分のマイノリティ性に関心が向きがちだけど、自分が履いている"下駄"について改めて認識して変えていかなければと思う。

1投稿日: 2022.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分の内なる優生思想とどう向き合うか。この言葉にドキッとなった。そもそも私がこの本に興味を持ったのは、自ら生きづらさを抱え、救いを求めるように泉谷閑示さんの著者を読んでいたところからだろう。その流れで森川すいめいさんの「その町の人たちは、人の話を聞かない」を読み、この本に行き着いた。私はここで、更に生きづらさ界のラスボスこと、向井地生良さんとべてるの家、当事者研究、オープンダイアローグというものに出会うこととなり、この本の出会いはもしやこれからのプロローグに過ぎないのかもしれないと思った。 誰しもが今回の事件について「ついに」と思ってしまっているぐらいに閉塞感のあるこの時代に、彼らの存在は頼もしく、また希望がある。社会の問題だと分かっていながら、自分が弱者と認めたくない。弱さを認め、弱さで繋がろう。この本の中には自分で気付きたくなかった部分への気付きと、沢山のこれからへの希望へと繋がる気付きがそこかしこに散りばめられていた。 今回の本については、ここに書くには些か長くなりすぎるのでこの辺に。皆が当事者研究をすればいい。そして、もっと弱さを認められればいい。そして、対話すればいい。そんな世界になりますよう。

0投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ2019年、安倍政権下で出版された本書。 新自由主義や自己責任論がはびこったこの社会は、どうしてこうなってしまったのか、そしてどこに向かっていくのか。そんなテーマで行われた対談集。 雨宮処凛さんと6人の対談相手との対話は、それぞれ中々に読ませる。ニュース記者、精神科医、障害者施設の運営者など。様々な視点から語られる「不寛容」が、自分の強張った心を少しだけほぐしたような気がした。 「自分を愛せれば、他人も愛せる」「本音ではなく本心で話すべき」など、印象に強く残る言葉が多かった。 自分と同世代の人間や、若い人にこそ一読してほしい1冊。 (書評ブログもよろしくお願いします) https://www.everyday-book-reviews.com/entry/2021/10/27/%E3%80%90%E5%AF%BE%E8%AB%87%E3%80%91%E3%81%93%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%AF%9B%E5%AE%B9%E3%81%AE%E6%9E%9C%E3%81%A6%E3%81%AB_-_%E9%9B%A8%E5%AE%AE%E5%87%A6%E5%87%9B

4投稿日: 2021.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

著者と福祉関係者(ざっくりしすぎだが)の対談集。 相模原事件や植松死刑囚を題材にして、日本社会の歪みについて語られている。 この事件に代表される「障害者差別」の根底には、社会全体の息苦しさや生存競争の激化、被害者意識が背景にあるのではという内容。安楽死・尊厳死の要求、過剰なバッシング、「役に立て」「迷惑をかけるな」という社会、ヘイトスピーチなどもしかり。 各人とも大まかには上記のようなことを話しているのだが、視点やアプローチが異なっていて興味深い。 貢献原則より必要原則、マジョリティの当事者研究、弱さでつながる、不要とされる不安、聞ききること、自己犠牲思考、多様性は効率化を阻害する、などなど。 優生思想の歯止めになるのは、「自分もそうなるかも」という想像力と「ありのままの自分でいいんだ」という自己肯定感だとか。 私たちが社会で生きている以上、それに影響を受けないわけにはいかない。現代は、苦しんでいる人(もっといえば自分が苦しんでいることがわからない人)だらけなのだろうなと、なんとかできないものかなと思った。 他者を受け入れる社会=自分も受け入れられる社会、ということなのだよな。。しがらみでがんじがらめになっていてよくわからないだけで、そもそも社会は案外単純なものなのかもしれない、、などといろいろなことを考えさせられた。 本筋とはあまり関係ないけれど、 子どもが生まれる主治医に 「おめでとう、あなたに先生が生まれるんだよ。唯一あなたに嘘をつかない先生なんだよ」 と言った認知症のおじいさん、長生きしてほしいな。

1投稿日: 2021.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ良本だった。今の日本人が抱える生きづらさとか窮屈さは対話が足りないからだという論考。 保守思想なき排外主義者ではなく、できるだけリベラルでいたい、そんな思いを強くさせてくれた。

1投稿日: 2021.01.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ経済的規範で人の価値を測る社会から脱するために ●感想 雨宮氏が聞き手となって、この国で社会的に追い詰められている人々の支援を行う人や、活動家との対話エッセイ集。日本は経済的にもはや斉唱つぃていなし、貧富の格差は拡大していくばかりなのに、モノの考え方は「裕福な奴ほど偉い」「稼げるやつが偉い」という価値観から脱せていない。その矛盾から、多くの人が追い詰められている。寛容な社会を作っていくために、何ができるのか、考え始めるための1冊。 ●本書を読みながら気になった記述・コト ■本人の同意が必要とされんかった不妊手術は1949年から92年までの間に約1万6500件あった >>多くの人が「自分の苦しみの原因」がどこにあるのかわからないまま、「敵」を欲しがり、叩きたがる >>これまで障害者の事故死などをめぐる裁判で、かれらの逸失利益は「ゼロ」と算定されるケースがままあった。重度障碍者の場合、「働けない」とされてしまうからだ。逸失利益ゼロを不当して提訴した障害者の母親は、「生きている価値が無いのかと屈辱的だった。働くことだけが人間の命ではない」と述べている >>TENOHASIが2008年に調査をして、都心で野宿をしている人たちの約3割に知的障害の可能性が、約4割に精神疾患の疑いがあるということがわかってきたんですよね >>ナチスの時代になって、ドイツは障害者や難病患者は国の発展の阻害要因だと考えて、安楽死計画を実行しました。 >>ただ傾聴するだけじゃだめなんです。対話、ダイアローグですね。一緒に考える。

1投稿日: 2021.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログメモ→ https://twitter.com/lumciningnbdurw/status/1331373381166325761?s=21

5投稿日: 2020.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ「障害者は不幸を作ることしかできません」と言って障害者施設で19人を殺害した相模原事件。一報を聞いて、雨宮処凛は「とうとう起きてしまった」と思ったという。 2000年代に始まった、自己責任論の蔓延、ヘイトデモ、嫌韓嫌中ブーム、生活保護や貧困パッシング、2018年に杉田水脈の「LGBTには生産性がない」発言。 実はその前には公務員パッシングもあった。「いい給料をもらい、安定した雇用のもとに楽をしている。」と。 ←このように並べると、政治家はこれらの意見に乗ってその後の悪法や経済政策、外交を進めたのだと気がつく。まさか、内閣調査室が仕掛けた!? 「公務員を通り越して、生活保護利用者や障害者が「特権」とみなされるなんて、この国の人々の生活はどこまで地番沈下してしまったのだろう」 (11p)と雨宮処凛は嘆く。 ←学術会議任用拒否問題に対しても、同じ構図が広がっている。「彼らは特権階級なのに、何を守ってあげる必要があるのか」。 この序章の「問い」から発して、雨宮処凛は6人の識者と対談をして、昨年9月に発刊した。基本的に彼らの意見に9割方賛成する。問題点はかなり整理されて提示されている。が、紹介しない。 「事実はなぜ人の意見を変えられないのか」ではないが、世界の片隅でひっそりと語られた会話では、その流れは止められない、止まらない。 彼らの幾人かは植松被告と直接対話を試みたが、もはや植松被告に聞く耳は無かったようだ。 加藤周一は、世界を変えるのは「科学」ではなく「文学」だと言った。それは狭義の意味ではなく、かなり広い意味であることは明らかである。文学といい、哲学といい、歌といい、体験といい、世界観が変わるためには特別なモノが必要なのだが、正解はない。わたしはずっと「体験」が必要だと思っていた。生活保護問題にしても、貧困問題にしても、パッシングしている人は、彼らと「直に」関わっていなかったからだと思っていた。けれども植松被告は、「やまゆり園」そのものに勤めていたのだ。予め殺すべきだ、と思って勤め出したとしても、直に接することでその世界観に揺らぎは起こらなかったのか?わたしは自説を修正せざるを得ない。 どうして、バブル時代は公務員パッシングが生まれなかったのか?植松被告はこのまま「借金が膨らむと大変なことになる」と犯行に及んだが、どうしてステルス戦闘機F35を6.2兆円で147機購入(維持費含む)することに、大きな非難の声が上がらないのか? いかん、ダラダラ言葉を並べ出した。何の意味もないのに。 植松被告については、それから一年後死刑が確定し、これ以上の事件の解明は難しくなった。 ※テレビで「鬼滅の刃」を見ていると、なぜか植松被告が、悲しい運命を持つ鬼たちの姿と重なった。アニメもこの事件も、時代が作っていることでは共通性がある。

51投稿日: 2020.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ相模原事件をテーマに雨宮処凛さんが6名の方と語った対談集。とても良い本でした。 熊谷晋一郎さんの、生産性ではなく必要性の方が上位だという話、森川すいめいさんのオープンダイアローグについて、そして、向谷地さんの浦川べてるの家の話がほんとに群を抜いてすごいと思った。 みんな自分の体験から語っている。自分の体験を自分の言葉で、一人一人がそう語れるようになったら、いいのかもしれないと思った。

6投稿日: 2020.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

取材に近い対談集といったところ。 ざっくり丸ごと不寛容というにはいささか乱暴だけれども、まずはありのままを受け入れること、対話をすることの大切さがテーマのような気がします。 それから、一部の情報で自分にバイアスをかけないこと。 当事者研究は非常に画期的だった。

4投稿日: 2020.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ被告への死刑判決を前に、読んだ。 それぞれの立場から、問題が立体的に浮かび上がる。 ラストの「浦河べてるの家」の向谷地さんの言葉に 簡単ではないけど未来につながる細い道を感じた。

4投稿日: 2020.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ当事者研究に対する意識を高めてくれる一冊だった。 誰かが聞く幻聴はその社会の見えない声。幻聴、幻覚のない世界ではなくて、楽しい幻聴、幻覚のある世界になれば良い。

1投稿日: 2020.02.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

家族や医者、取材者など、日常的に障害者と深く関わりのある人たちの対談集。 「人ごとではない」思いに溢れる内容で、どの対談も印象に残るものだった。 対談の一部はWeb上でも公開されている。それだけでも読む価値がある。 「コミュニケーションとは双方向のものですから(・・・中略・・・)受信者が理解できなかったとしても、送信者側だけに落ち度があるとは言えません。社会の側に、それを正しく理解できる回路がなかったからだとも言える。」 「その人たちは、たまたま人より敏感なアンテナを持っていたために、周囲の社会の空気や現実を人よりも素直に取り込んで、その結果として生きづらさや病気というものが症状として立ち上がっているのではないか。」

4投稿日: 2020.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ【寛容さを大事に】 金に余裕が無くなると心にも余裕が無くなる「不寛容」と「自己責任」だらけの世の中を考える本。 神戸氏:相手の立場で考える「想像力」が「優生思想」に対抗する為の出発点。 熊谷氏:障害者と介助者が対等な関係を保つ為、人権や構造的差別の問題として捉え、障害者の安全や人権が保たれるようにしている。 「本音」を語れても「本心」を語れない世の中である。 「貢献原則」が「必要原則」を上回り過ぎると優生思想に近づく。 森川氏:「聞ききる」ことで尊重されているという感覚を生む。 「迷惑をかけない」というモラルで「耐え忍ぶ」は安易で短絡的な日本の特徴。 短絡的なショートカットをしないでとにかく対話することで、結果的には効果的に社会を運営できる。 格好つけるのをやめて「面倒だ」と口にすることで追い詰められていることを自覚する。 なるほどと思えることが満載です。対談者のそれぞれの著作を読みたくなります。

9投稿日: 2019.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

何かの人にインタビューする形式の本。 本の中盤まで、身につまされるような思いで読んでいたが後半になると解決の兆しが見えてくるような気分。 小泉改革時に既得権益をぶっ壊し、自分もプレーヤーに入れて欲しいと思ったことのある人には読んで欲しい。 そして、壊したあとの新しいルールを多数決では様々な人の意見を聞き議論していく重要性を感じた。 もう一度、読み返したい一冊

6投稿日: 2019.11.08