総合評価

(14件)| 1 | ||

| 5 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

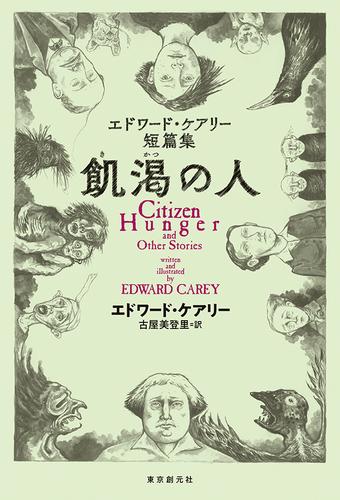

powered by ブクログエドワード・ケアリーの掌編から短編までを含む作品集。 これまで『堆塵館』や『おちび』などの長編は読んだことがあったが、短編は読んだことがなかった。 独特な世界観を丁寧に積み立てていくことで構築するタイプの作家なのかと思っていたが、エドワード・ケアリーは短編や掌編でもちゃんとエドワード・ケアリーとしての世界観が確立されていた。それが数ページかそれにも満たない作品であってもエドワード・ケアリーらしいな、と思えた。 気に入ったのは『アーネスト・アルバート・ラザフォード・ドッド』『かつて、ぼくたちの町で』『おが屑』あたりが特に気に入った。 そういえばおが屑ってヤン・シュヴァンクマイエルもよく扱うモチーフだなあなんて読んでいて思った。 あとがきで”おが屑とは、話をするうちに蘇ってくる記憶や降り積もってゆく過去、来たるべき死への恐怖、死んで姿を失っていくすべてのものを意味する”と書かれていた。 シュヴァンクマイエル作品ではキャラクターの腸から溢れ出たり、食べたりするがどこか似たモチーフでもある気がした。

2投稿日: 2025.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログエドワード・ケアリー著の全16編からなる短編小説。 自分の理解力を遥かに超えていき、読了に苦労した…。 正直に言って内容はほとんど入ってこなかった(理解できない)が、背筋のゾワゾワするような奇妙な話だった。 小説版の世にも奇妙な物語といった感じかな…? 今まで読んだことのないジャンルの一冊だったのでとてもいい経験になりました!

1投稿日: 2024.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ不思議な小説・・・ 子供のころ、集めた宝物箱を見せられているような懐かしさも感じた。結構はまる、好きな世界です。

0投稿日: 2024.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログなんかこう…典型的な英国人の書く文章だなーって感じ。 雰囲気としては不思議の国のアリスみたい。 そう、雰囲気はすごい好きなんだけど、話の内容としてはあんまり面白くないの(笑) どこが笑うとこなのかもよくわからんというか。

0投稿日: 2023.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログライム・エルダーフラワーのマジパン!!!?うわ~、すっごく食べたい! アントワネット達の死の背景で彼らの悲劇も起こっていたんですね、、、。(飢渇の人)

0投稿日: 2023.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ何年か前に読んだ新聞の書評で絶賛されていたので読んでみる 自分の想像力を遥かに超えた作品で、読みながらどう受け止めていいか分からず、最後まで読めなかった もう少し余裕があるときに読んでみよう いったん読み終わったことにする

0投稿日: 2023.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ奇妙な味の短編集。ほんのり不気味で少し愉快な読み心地です。 お気に入りは「バートン夫人」。いったい何なんだバートン夫人。怖すぎるぞバートン夫人。だけどどこかしらユーモラスでもあるバートン夫人。もしかしたらそのあたりにいたりして……? 「パトリックおじさん」もなんだか可愛くて良いけれど、圧倒的に「バートン夫人」の方が好きです。いや、実際いたら嫌だけどさ。 「グレート・グリート」も同じように奇妙でユーモラスでちょっと怖い、と思いきや。最後の一文が恐ろしすぎました。 「私の仕事の邪魔をする隣人たちへ」もまたユーモラスな雰囲気で読めるのだけれど。読むほどにどんどん不安感が募ってくるなあ。なんともいえない読み心地でした。

0投稿日: 2022.09.24 powered by ブクログ

powered by ブクログケアリーほどの人でも、コロナ禍に影響受けたんだな…と今更ながら実感。 ああも浮世離れした作風の著者も、ちゃんと地続きの世界に存在していることに改めて驚く。ケアリーの描くリアルと虚構を織り交ぜた唯一無二の奇々怪々な世界観に久し振りに窒息した。 まず古屋美登里先生の似顔絵スケッチでンフフッとなってしまうこと必至。ケアリー…お茶目さんだな…。 「吹溜り」ゴミに命を注ぎ込むケアリーの視点ならではのイメージだよな…。翻訳の当て字?も軽妙で良き。 「おれらの怪物」本当にありそうな、あったような怖い話。どこか訓話ぽくて珍しい気がする。 「バートン夫人」ありそうでありえないのに、やっぱり気持ち悪い。そんな脅威のイメージが、ケアリーだなあ…。「 アーネスト・アルバート・ラザフォード・ドッド」連作短編的に収録作に何度も登場する、架空の謎の愛鳥家であり芸術家の生涯。ケアリーはほんとに、こういうのを面白く書くよな…。 「かつて、ぼくたちの町で 」巨大な船に”彼女”ってルビふるの、めちゃめちゃケアリーだ…。好きだ…。巨大なものを創造したことで変わってしまう人間の業…、うーんケアリー節だ。 「家庭で用いられる大黒椋鳥擬の歌」この禍々しさを家庭で用いるというのが、ケアリーの描く家族なんだなあ…すげえ…。 「コズグレーヴ諸島」瓶詰の地獄、ならぬ生き延びたからこその地獄…みたいな。イラストも豪華収録だし、短編として抜群にエドワード・ケアリーしてるし、怖気持ち悪くて最高。 「私の仕事の邪魔をする隣人たちへ」アンソロ収録時より気持ち悪さが際立った気がする…。 「エドワード七世時代の寄せ集めの人物」見開きのイラストとコメントだけで全力でエドワード・ケアリーしてる…。 「おが屑」ギリシア神話のバウキスとピレーモーンの物語を下敷きにして、ケアリーの目を通して見ると、奇妙な愛と悠久の物語になる、と…。こういうのもっと読みたい…。 「毛物」 アイアマンガー三部作で動き出せなかったゴミたちの無言の圧力の集合体、みたいな…。なんでこんな荒唐無稽な物語をどこかありえどうな温度で書けるのか…。 「鳥の館」鳥と機械から息の仕方を学んだ女の子の話。孤独を拗らせた悲しい人間の物語と言えば、ケアリーの代名詞な気がしてきた。 「パトリックおじさん」いやいやいや…そんなん植えたらえらいこっちゃでしょ…!!?と思う理性をも引きずり込むのがケアリーの沼。 「名前のない男の肖像」スケッチ怖すぎわろた…。奇妙奇天烈で悲しいまま始まって終わるの、救いがあるようでないのにどこか爽快なの、ケアリーだなあ…。 「グレート・グリート」妖怪の”くだん”みたいな存在なのかな、と思ったけどそれよりも絶望感というか…怖いな…。ビジュアルがまた怖い…。 「飢渇の人 」ケアリーの人と動物ものって珍しい気がする。最後まで飢えたまま、渇いたまま…悲しいな…。でもやっぱり、読後感がは悪くない…凄い…。

0投稿日: 2022.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ表現の仕方がたまらなく好き! 動物や昆虫に家族の名前をつけて寂しさを紛らわす1人者だったり、頬張る様子が『空豆が空豆を追いかけて、体のなかに入っていく』と表現されていたり、目の付け所がとてもユニーク! 甲乙つけがたいんだけど、「私の仕事の邪魔をする隣人たちへ」と「かつて、ぼくたちの町で」が特に好きかな。 ミニマリストだけど、この本は所有したいと思った。

2投稿日: 2021.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログありえないことをさも当然のように淡々と静々と描かれた物語が散りばめられた、作者だけが知っている空想世界が詰め込まれた短編集。全体的に、理解するものではなく、感じ取る物語たち、というイメージを持ちました。 どういうことなの?という疑問をまったくほどけない作品もあれば、数奇なひとりの男の物悲しい運命をたどった表題作や、「私の仕事を邪魔する隣人たちへ」のようなシニカルで恐ろしげな作品もある。「おが屑」「毛物」はイメージしやすい不可思議さで、童話のような戯れを感じる。そういう起伏を読み取れる話に、幻想味の強い意図が解けない話が挟み込まれているという感じ方をしました。 そういう印象だったもので、全体的に楽しみきることはできなかったけれど、とにかく独特だな…、という印象が残りました。

1投稿日: 2021.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログエドワード・ケアリーの「おちび」が妙に味があって面白かったので,買ってみた.ジワジワきますね.繰返し読むタイプの本だと思います.

3投稿日: 2021.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ吹き溜まり 1. 雪や落ち葉などが、風に吹きよせられてたまっている場所。 2. 行き場のない人たちが、自然と寄り集まる所。 「吹溜りは孤立した部屋で見つかることになっている」 「ご存じのように、大半の吹溜りはあえて沈黙しているが、言葉を発するものもいる」 最初の「吹溜り」を読んだ時に、大好きな、「アイアマンガー三部作」を思い出しました。上記の、哀愁ある雰囲気の中にも、茶目っ気溢れる様が、奇妙さと共に、親しみやすさを感じさせるところなんか、まさに一緒です。 ただ、どうしてもイラストの怖さに目がいくと思うのですが(表紙を見るとね)、物語を読んだ後は、その印象も変わると思います。もちろん、イメージ通りで構わない方は、それはそれで問題なしです。ゾクゾクする作品もありますから(「私の仕事の邪魔をする隣人たちへ」や、「グレート・グリート」とか)。 アイアマンガー三部作は、人と物の関係の独自な視点や、ゴミの溢れる独特な世界観に、現代社会への痛烈な皮肉をユーモラスに盛り込みながらも、人間への愛がたっぷり込められていました。それは、今回の短篇集にも様々な形で盛り込まれています。 対のような、「バートン夫人」と「パトリックおじさん」は、どちらも別のものに、なぞらえている共通点があります。前者は、コロナ禍だからこそ生まれた、怖いような可笑しいような感覚が新鮮で、後者は、作者自ら描いた絵と共に、なんともファニー。 「パトリックおじさんは、春の初め頃に植えるのがいちばんよい」 また、「アーネスト・アルバート・ラザフォード・ドッド」が書いた作品(作中作に近い感じ)としての、「鳥の館」があり、どちらも「大黒椋鳥擬(おおくろむくどりもどき)」が登場しています。 これは作者が住む、オースティンの自宅の窓の外に実際いるのを見て、インスパイアされたのですが、前者ではそれを、「人生で味わったすべての恐怖、人間の残虐さをことごとく内包している」と表現していますが、後者では「喚起の鳥」となっています。 これには、「鳥の館」の主人公である、「クロウ」のこれまでの孤独な人生が報われた形になっており、そこに、精神崩壊寸前の作者ドッドのささやかな願いが込められているような気がして、何とも言えない切なさを、両方読むことで感じ取れました。 また、切ないといえば、表題作の「飢渇の人」もそうで、孤独な「ポール・バターブロット」と、犀の「ルイ」の心のやり取りに、ポールを想う「シャルロット」が入る関係は、やりきれない中にも得体の知れぬ恐怖が入り混じった結末に、荘厳な美しさを感じました。また、人生には悲しいことも起こるという、当たり前のことをまざまざと見せつけられたのも確かですが、その横に添えられた「ルイ」の絵柄には、作者の優しさが感じられて、少し気持ちが凪いだのも確かです。 作者のエドワード・ケアリーが生まれ育った館は、十六世紀のテューダー朝時代に造られたもので、何世紀にもわたるイギリスの歴史があり、作者自身、「そこで時間と対話をしていた」、という表現をしているのがすごく印象的で、物語を作る独創的な想像力や歴史を大事にされているところには、作者の懐の深いお人柄も感じられます。 そして、今回の短篇集は、なんと日本独自の短篇集ということで(書き下ろしもあり)、私は本当に幸せ者ですよ。翻訳家の古屋美登里さんの、作者との温かい友情があるからこそ実現できたのだと思うと、感謝に堪えません。古屋美登里さん、本当にありがとうございます。

18投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ『バートン夫人』『私の仕事の邪魔をする隣人たちへ』『おが屑』『毛物』◎、そしてやっぱり私も『パトリックおじさん』がサイコーです。

1投稿日: 2021.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログイラストと相まって、すごく奇妙で幻想的な作品ばかりで、短篇ながら強烈な印象を受けるものが多かった。どれも面白かったが、「私の仕事の邪魔をする隣人たちへ」「パトリックおじさん」がお気に入り。

1投稿日: 2021.07.12