総合評価

(22件)| 6 | ||

| 9 | ||

| 5 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ2009年1月20日~2017年1月20日の大統領の2期の任期。回顧録のまえがきは2020年8月付。「マイ・ドリーム」に記した幼少期からロースクール入学まで、そしてミシェルとの出会いも簡単に総括し、ここではイリノイ州議会議員、アメリカ上院議員、大統領立候補、それぞれの選挙戦を記す。とにかく選挙を戦い抜くのは大変だな、というのが分かる。特に大統領選挙はまず民主党の代表となる選挙、そして対共和党候補との選挙と2段構えで、日本とは桁違いの厳しい選挙期間を戦い抜かねばならないのがわかる。 大統領選で、いよいよ当選が視野に入ってくると、これからは演説の内容にももっと気を配らなければ。当選したあとの実行にもかかわってくる、などという部分にはちょっと笑ってしまった。日本でも米国でも同じだなあと。 シカゴには二重の意味で縁があったんだなあと感じる。最初は大学卒業後のコミュニティ・オーガナイザーの仕事。そしてその後進んだロースクールのインターンでもシカゴの法律事務所で働きそこでミシェルと出会う。そして初めの州議会議員への候補も、このシカゴとの縁によってもたらされる。国政へのステップも、自分の理想とするアメリカ社会の実現には、地方に留まる州議会では果たすのは難しく、連邦上院に踏み込んでこそ果たされる、との思いからだった。 巻頭に、母方祖父母の若い時の写真、母とハワイの砂浜で寝転ぶ写真、母と二人のすました写真、父の写真などが載っている。おばあちゃんと母がとても美人なのに驚いた。口元は母と祖母に似ている。 2020発表 2021.2.21第1刷 図書館

12投稿日: 2024.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ先に出たミシェルの本の方が面白かったので少し損してる感はあるが、大統領の孤独、共和党との駆け引き、政策決定過程などはやはり読み応えがあった。トランプにはこんな回顧録書けないだろう。人種に関する問いに答えなければ自分の政策を主張することすらできないという他の候補者たちとの違い、これはマイノリティならば痛いほどわかるだろう。大統領になったからといって特別扱いされることを拒む謙虚なオバマに対して、ホワイトハウスの黒人たちがこれまでの大統領と同じ扱いを受けてもらわなければいけないと言った、その言葉の重さが全てだと思う。

1投稿日: 2023.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻は青年時代から大統領就任、サブプライムローン問題までの回顧録。アメリカ大統領という世界でもっともリーダーシップを発揮しないといけないポジションであり、世界の課題を一手に引き受けなくてはならないポジション。その職位で日頃何を思考しどのような意思決定するのかが興味深かった。 下巻でもその意思決定までの思考とプロセスを学び楽しみたい。

0投稿日: 2023.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ大統領として判断、決断プロセスが見たかったが、前半は選挙戦のグダグダで期待はずれ。 文書や言葉使いがまどろっこしいので無駄に長文といった印象。 博学が悪い方向に向かってる

0投稿日: 2022.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ脚注や巻末注が嫌いで、思考の過程を大切にする考えに共感します。つい説明しすぎて長くなっちゃうんですよね。 yes we can、陳腐だと思ってたんだ笑 暗殺の身近さの感覚が全然違うなって思ったし、割安のチャーター便だと別の都市に連れて行かれたり、パイロットが一般のコンセントから延長コード引いて飛行機のバッテリーを起動させようとしたりがあることに驚いたw 自分ごととして問題と向き合って実のある話し合いで対策を検討して対応していく人たち、形を気にする人たち、関係ないところで闘っているつもりの人たち、無名から大統領までの道を歩んだ人の目線で、いろんな様相が見えて面白い。 「ミシェルとともに投票をすませてから」の一言を見て、そっか大統領候補も投票するのかと気づいた。「選挙活動のための借金も返さなければならなかったし」で敗れた候補者に残る負債を知った。そういえば気に留めたことなかったな。 日本だと若ければ若いほど戦争って過去の出来事感が強まりがちだけど、自分が大人になってからも海外では起きていて、現在進行形の身近な出来事なんだなって改めて感じた。 宗教とか戦争とか、日本にいると正直感覚があまりわからない。

1投稿日: 2022.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログオバマ氏を支持する、しないに関わらず、選挙や政治、特に大統領としての決断の背景が細かく知れて、とても興味深い。 読者に語りかける文体が読みやすい。 ただ、文字量と情報量が多いので、読むのに少し時間はかかるかも。

1投稿日: 2021.10.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ購入した本。 読もうと思った理由は二つある。 一つ目は、アメリカ経済を知る上で政治に関して無知ではいられないからだ。 二つ目は、世界最高権力者であるアメリカ大統領のリーダーシップやその時々の考え方について知りたかったからだ。 猟官制度は良いものだと感じた。大統領選挙に功労ある民間人が役人になる制度は政治が腐敗しつつある日本に良いかもしれない。それによって組織に新陳代謝がもたらされるからだ。 リーマンショックを経て、オバマ大統領がストレステストを創り出したことに驚いた。銀行の資産状況をチェックするこの制度は今も続いており、加えてリーマンショックからの立ち直りに大きく寄与したことは知らなかった。 まだ上巻であるが、この本を通してバラク・オバマの精神力と失敗から学び、次に生かそうとする姿勢は素晴らしいものだと感じた。いかに大きな権力を持とうと職務をフルパワーで全うするその姿勢は学ぶべき部分。

1投稿日: 2021.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログずっと読みたかった本だが、その長さ故に後回しになってしまった。 アメリカ大統領の回顧録なるもの読むのは初めてだが、率直な心情の描写もあり、非常に読みやすい。まるで一冊の長編小説を読んでいるようでもある。 上巻では政治を志してから、大統領が当選直後の内容で記載されている。 政治を志した理由、上院議員になるまで、民主党内での候補者選び、共和党との候補者との戦いは、理想に燃える著者が現実に苦悩しつつ、家族と仲間に支えられながら大統領という職になるまでが描かれている。 当選後、まずは、金融サブプライムローン問題への対処及び軍事関係への対処などで上巻は終了。 読んでいて非常に面白いのは、単なる記録ということではなく、著者自身の思いや考えが非常に強く反映されているところである。 夫としての葛藤、父としての葛藤、祖母との心温まるやりとり、大統領選挙をずっと出大統領選挙を通じて知り合った支持者との交流等、何もかもに心が満ちあふれている。 特に惹かれた場面は、著者がなぜ大統領にならなければならないのかを妻に問われているところである。なぜ自分は大統領にならなければいけないのか、どういったアメリカを作っていきたいの。これが彼の原点であり、そういった信念があったからこそ8年間の任期を全うできたのであろうと考える。 また、思わずクスッと笑えるジョークも所々入っており、読んでいて心地よい。これも人柄によるものだろうと思う。 下巻も楽しみだ。

0投稿日: 2021.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ大統領でも、いつもそばには家族がいる。 自分にできることに対して、過信ではなく、強い使命感。 周囲をエンカレッジし、それにより自身も鼓舞される。 嘘がなく、紳士的で、でも冗談が好きで、楽しい。 大統領の素養ってなんだ、大統領になりたいってどういう気持だ、という思いから手にとったが、大統領だから何だ、ということではないのかもなあ。 人間が得られる喜びの大小はあれど、得るための方法は、そこまで大きく違わないかもなあ、よい学び。

0投稿日: 2021.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ米国の「民主主義」がどんな状態に陥っているのか、米国の「政治過程」、ホワイトハウス「意思決定」とはどんなものかが良く分かりました。でも、この「民主主義の崩壊」は残念ですね。このシステムを守るのには相当の努力が必要ということでしょう。 文章は、本人も言ってたように、正直、冗長で長い。他方、日本語訳の素晴らしさがそれを多少埋め合わせている気がします。

0投稿日: 2021.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログオバマ大統領の自伝。オバマ大統領の生い立ちと大統領になるまでの思いを知ることができた。また、アメリカの上院議員選挙、さらには大統領選挙の戦いについて詳細に書かれているが、選挙に勝つための努力と苦悩について知ることができた。家族についても紙面を割いて書かれているが、その思いも理解できた。素直な気持ちが表れているのだと思う。その点は貴重。大統領就任後については下巻。 「アメリカの歴史を調べれば明らかなように、この国ではいつも、征服と奴隷支配、人種カーストと強欲資本主義がより優先されてきた」p14 「互いがつながり合った世界では、人と人、文化と文化の衝突は避けられない」p14 「運動とは、そこにどれほど大きなエネルギーがあろうと、組織、機構、統治能力といったものを抜きにしては維持できない。人種的不公平の是正を基軸に据えた政治活動は、たとえそれがどれほど正当であっても恐怖と反発を引き起こし、前進を阻む制約が必ずあるものだ。ハロルドの死後、彼が組んでいた連立はあっという間に崩壊した。私は、変化をもたらすには、ひとりのカリスマ的指導者に頼るだけではおぼつかないことを思い知った」p40 「政治とは妥協を強いられ、常に活動資金の獲得に追われるものだ。いつの間にか理想を見失い、勝ち続けること自体が目的になりかねない」p41 「(母の言葉)貧乏になってもいいことなんてない」p42 「複雑ではあるものの価値ある妥協、党の方針とは異なる革新的な政策への支持、そういったものは、結局のところ主要な支持基盤や大口の財政支援者、指導者としての地位、ひいては議員の椅子さえも失う危険をはらんでいるだけなのだ」p66 「(選挙を勝ち進むための心得)メディアをもっと効果的に活用し、自分の主張を短く強い言葉にまとめて広めること。政策文書の作成ばかりに時間を費やさず、有権者一人ひとりと直接つながる活動を展開すること。そして活動資金を、それも多額の資金を調達すること」p84 「会食では相手の長い話に耳を傾け、昼間でもウォッカの乾杯に何度も付き合った。人類共通の礼儀正しさは文化の違いを超えて通用し、ゆくゆくはアメリカの国益にもつながるとわかっているからだ」p109 「個人の一生は、思いがけない災難や偶然によって、受け入れがたいほど大きく左右される」p114 「大統領候補者とは、名乗り出れば誰でもなれるというものではない。長い時間をかけて、ゆっくりと静かに戦略的な実行計画を練り上げ、自身と信用を手に入れるだけでなく巨額の資金を集め、多くの人たちの献身と善意に頼って、50州すべてにわたって2年に及ぶ予備選と党員集会をこなし、それらすべてを最後まで完璧にやり通せる人のみが候補者に値する」p116 「(大統領選への出馬)君が機会を選ぶのではない。機会の方が君を選ぶのだ。君にとって唯一となるかもしれないこの機会を君自身の手でつかむのか、そうでなければ機会を逸したという思いを一生抱えて過ごすか、そのどちらかだ」p121 「スタッフたちが最も恐れていたのは私の「失言」だ。これは、主にメディアが使う言葉だが、候補者がうっかり自らの無知、不注意、曖昧さ、無神経さ、悪意、不作法、嘘、偽善をさらけ出してしまう発言、あるいはもっと単純に、それを発した候補者が非難にさらされるほど社会通念からかけ離れた言葉を発することを意味する。だからその定義に従うならば、ほとんどの人は毎日5回も10回も失言を繰り返してることになるはずであり、家族や同僚や友人の寛容さと善意に頼り、言い足りない部分は埋めてもらい、真の意図を推しはかってもらい、最大限好意的に解釈してもらっているのだ」p140 「全く同じ話を、全く同じ話し方で、1日に5回も6回も7回も話さなくていい日が恋しかった」p143 「特に味気ない演説を終えた後だった。彼は私に、もっと笑ったほうがいい、私たちは偉大なる冒険に出ていて、有権者は前向きな戦士が見たいのだと言った」p146 「大統領は弁護士でもなければ、会計士でもパイロットでもない。特定領域の専門技能を発揮するために国民から雇われるわけではないのだ。世論を動かし、仕事を進めるためにうまく機能する連携を築く。それが大統領の仕事だ」p151 「まだ早いとか、挑戦すべきでないとか、挑戦などできるはずがないとか言われ続けた何世代ものアメリカ人たちは、そのつど、その信念をシンプルな言葉にして答えてきました。人々の勇気が集約された言葉です。『Yes We Can』」p185 「ガソリン価格の高騰ほど有権者の機嫌を損ねるものはない」p242 「(ヒラリーからの批判)私は自分の不満を胸に留めた。それが競争に勝った者の責務と感じていたからだ」p247 「選挙直後のハネムーン期間(新大統領に対して国民メディアが好意的に見る就任直後の100日間)を利用してうまく事を進めなければならないと強く主張していた」p370 「(ケインズ)政府が「最後の客」の役割を果たさなければならない。要は、再び歯車が回り出すまで経済にお金を送り込めということだ」p375 「大統領という仕事に就いてまもなく悟ったのは、私のデスクに差し出される問題には、外交問題であれ国内問題であれ、100%完璧な解決策などないということだった。そんなものがあるなら、指揮系統の下の方で、誰かがとっくに解決していたはずだ」p463 「批評家が挙げるさまざまな代替案や失われた機会はすべてもっともらしく響き、国家の倫理を論じるうえでわかりやすい転換点のようにも思えた。けれども詳細に踏み込んでみれば、彼らが提案するそれぞれの選択肢は、銀行を国有化するにせよ、銀行の役員を訴追するために犯罪法の解釈を拡大するにせよ、あるいはモラルハザードを避けるために銀行システムの一部を崩壊させるにせよ、いずれも社会秩序に対する暴力的行為を要求するものだ。それらは政治と経済の基準をねじ曲げ、まず間違いなく物事を悪いほうへと推し進めることになるだろう」p480 「アフガニスタンのほこりっぽい村で負傷した海兵隊員は、最寄りの基地まで救急ヘリで搬送され、様態が安定すると今度はドイツに搬送され、そこから最先端の手術が受けられるベセスダ海軍病院やウォルター・リード陸軍医療センターに向かう。すべては数日で完了する。このシステムは、先端技術と正確なロジスティックス、さらに高度な訓練を受けた献身的な人材がそろってこそ可能である。地球上で、米軍以上に負傷者の長距離輸送に長けた組織は存在しない」p508 「私が出会った軍人たちは、祖国のために多くの犠牲を払ったことを後悔していないと胸を張り、自分を少しでも憐みの目で見る人間には当然のことながら腹を立てていた」p508 「前政権の国家安全保障担当者が、どのような善意に発するものであっても負傷者との面会は最高司令官がすべきことではない、という意見を述べていた。負傷者への訪問は、明確な戦略的決断を下さなければならない大統領の目を曇らせることになるというのだ」p509

1投稿日: 2021.06.30 powered by ブクログ

powered by ブクログオバマの少年時代から大統領就任までの回顧録。 敵対した勢力に対し、なるべく公平に良いところを見つけて批判する態度は人柄を忍ばせる。そういう彼にしても就任時の経済破綻の銀行の態度、身勝手なCEOへの苛立ちは読み手にも伝わる。 家族への愛や周りの人々への感謝など、広い範囲の心の動きまで語って興味深かった。そして何より根深い共和党と民主党の対立、その政治的な在り方がよくわかった。

0投稿日: 2021.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ訳あって“下巻”より、読みました。オバマ氏のことはミシェル婦人の本や映像で既に見知っている情報が多く、寧ろ、当時の副大統領で現在の大統領について、衝撃の悲劇から同情すると共に、多くを経験されたからこその人物が米国の未来を担うことに希望と期待が持てると感じました

0投稿日: 2021.06.08 powered by ブクログ

powered by ブクログレビューはブログにて https://ameblo.jp/w92-3/entry-12676021252.html

0投稿日: 2021.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこれからのリーダーに必要なこと 「リーダーに求められるものは何ですか?」 このように聞かれて何を思いつきますか リーダーは他者に無い才能を最初から持っていたのかと考えてしまうけど、本当はどうであったのか 著者は短期間における選挙において、人の心に響くメッセージを発信し続けて、応援してくれる味方を増やす事に成功した 読めば読む程、夢中になっていく一冊 〈オススメ〉 ・リーダーシップに興味がある方 ・政治や選挙に関心がある方 ・今後の選挙に出馬予定の方 ・スピーチを向上させたい方 ・世界平和に貢献したい方

0投稿日: 2021.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ出生からコミニティオーガナイザー、イリノイ州下院選出馬から大統領選までの半生を、苦悩や葛藤を通して綴られている事に親近感を覚えると共に、別世界の人とはいえ、とても感銘を受けた。 大統領就任後のエピソードについては内情がよく分かり、登場人物を調べながらの読み込みとなり、アメリカの政治事情や登場人物を知る上でとても勉強になった。

0投稿日: 2021.04.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ先日よーやく読み終わった…1ページあたりの情報量が多いのか読むのに時間がかかって、これを読んでいる間、あまりほかの本が読めなかった。しかもこれはまだ「1巻目」の、「上下」のうちの「上」。 1-上は、オバマさんが州上院議員になり、連邦上院議員になり、大統領になるサクセスストーリーと、なったあと少し。サクセスストーリーは、飾らない詳細な書きぶりで追体験しているような面白さだった。大統領選ってすごいお金も人手も広範囲に必要なんだな… ヒラリーさん含め民主党の皆さんにはおおむね好意的だけど、共和党などへの批判はハッキリ。

0投稿日: 2021.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ就任直後までのストーリー。特にリーマンショック後におけるオバマ前大統領から見た米国観は、当時NY市民の一人であった自分の米国観とはやや異なっていた。同じ対象であっても各人の人生や立場が異なると、こうも目の映り方が異なるのかと、非常に興味深く感じた。

0投稿日: 2021.03.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ史上初めて、有色人種としてアメリカ合衆国の大統領に就任したバラク・オバマ。その回顧録は見るからに重厚だが、恐る恐るページをめくると、そこにはその重厚さを必要とした物語が鮮やかな筆致で描かれていた。 上巻は、いわゆる「エピソード1」的な側面を持ち合わせている。若き日のバラクと周囲の人々、いかにしてバラクは政治の世界へ、そして大統領へと続く道を選び取っていったのか。 実に内省的な回顧録だ。次第に加熱していくオバマムーブメントとバラク、そしてバラクの家族に対する等身大の葛藤は、一つの国を双肩に託された人間ではなくとも共感せずにはおられない。 上巻は、バラクが大統領に就任し、いくつかの仕事を成し遂げたところで終わる。しかしそれは、決して祝祭感に溢れたものではない。リーマンショック、イラク戦争の残滓、アフガニスタンの燻り…。 バラク・オバマは史上初の有色人種大統領であると同時に、史上類を見ないほどに激動の時期において、大国の舵取りを任された者でもあるということが嫌というほどわかる。 下巻を読むのが楽しみでもあり、怖くもある。

0投稿日: 2021.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://www.lib.kyutech.ac.jp/opac/search?q=9784087861334

0投稿日: 2021.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログかつてこれほど筆達者な政治家がいたであろうか。翻訳が素晴らしいのは分かるが、それにしても文章の構成、倒叙、修辞法、紋切り型を避けた比喩を駆使して綴られているところを見ると、オリジナルの文章が素晴らしい証拠だと確信を持って言える。 決してイヤらしくはないが、それはいくらなんでも自虐が過ぎるのではというような内省的な、だからこそ胸に迫る文章だ。 小説のように読み進められるのももちろんのこと、アメリカの政治システム、歴史、現在まで続く問題点が網羅されている。 あと下巻一冊しかないと思うとちょっともったいない気がするくらい。おそらく続編ではコロナからトランプ政権の終焉まで描かれるはずなのでそれを待ってから一気読みでも良かったかもしれない。

0投稿日: 2021.03.14 powered by ブクログ

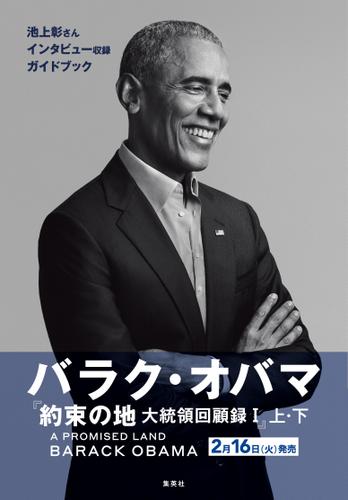

powered by ブクログ約束の地 大統領回顧録1上 著作者:バラク・オバマ 発行者:集英社 タイムライン http://booklog.jp/timeline/users/collabo39698 北米で発行初日に89万部空前の売れ幸を達成したベストセラー

1投稿日: 2021.01.14