総合評価

(8件)| 2 | ||

| 4 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ私が、AIにクリティカルシンキングをさせる時のペルソナは、小田嶋隆だ。 この本は、2011年の東日本大震災から、2020年の新型コロナウイルスまでの期間の小田嶋さんのツイート(そう、Twitter時代の当時はまだポストじゃなかったのだな)を、砂鉄さんが選んだリミックス。最古は今から14年も前のことなので、今さら読み返す価値が果たしてあるのかと少し疑問にも思いつつ、小田嶋さんの書く文章はよく読んでいたので、今さらながらページをめくってみた。 確かに忘れかけて・忘れていた出来事も多いのだけれど、読み進めていくと、今の出来事まんまのことが想像以上に次々と出てくる。無責任な政治、憎悪とヘイトによる分断、xxウォッシングされる裏側の解説。この十数年で何も変わっていないことや、永遠に失われてしまったこと、当時はまだかすかにあった希望などが、砂利のように混在している。 そんな、今でもそのまま通用するツイートをいくつか集めていたら、結局、かなりの量になってしまった。知らない・読めない日本語もたまに顔を出したり、言葉遊びのレトリックも散りばめられていて、そのたびに『シニカルな小田嶋さんらしいや』と思ったりする。膨大なツイートから抜粋してまとめた砂鉄さんは流石だし、編者として砂鉄さんを選んだ小田嶋さんにも納得だ。穏やかさと緩さを纏った皮肉屋同士をつないだ、貴重な縁を思う。 第二期トランプ政権や世界各地の紛争、大阪関西万博、極右の台頭、そしてすべてに関係するAIの革新と混乱。新しくより深刻さを増し、災間だらけのこの状況を、小田嶋さんならどう語っただろうな、と思わずにはいられない。『こっちはやることやって、もうゆっくり休んでるんだから、そんなことは自分で考えろよ』という声が聞こえてきそうだけれど、それでも架空の脳内キャラとして、絶望を斜めから一緒に見てほしい。

0投稿日: 2025.08.03 powered by ブクログ

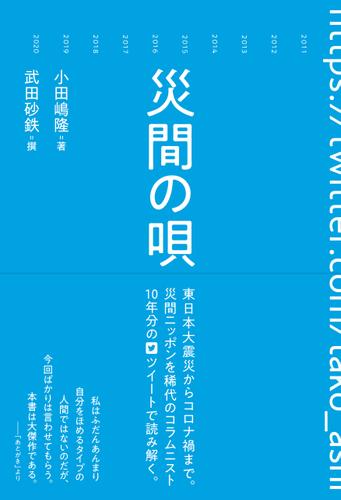

powered by ブクログ「災間」とは、繰り返す災害と災害の間を生きていること、この本は2011年東日本大震災と2020年コロナ禍の間の10年です。 この10年間に、コラムニストの小田嶋隆さんがツイートしたものを、武田砂鉄さんが選んで本にまとめられています。 本の構成は、 ・序文(武田砂鉄さん ) ・その年の主な出来事(見開き2ページ、35行) ・その年のツイートを解説(武田砂鉄さん) ・選ばれた小田嶋さんのツイート一年分 てな感じで、序文以外は10回繰り返します。 小田嶋さんの「あとがき」を読むと、 この本は「大傑作」だそうです。 コラムはふつう2000字くらい、ツイートは140字。だからわりと簡単に読めるのかなと思っていましたが、わたしにはなかなかキツかったです。 ソフトボールかと思って拾い上げようとしたら砲丸だった・・・みたいな。 小田嶋さんは「あとがき」で「10年間の間に、自分が最も時間を投入した作業は、一も二もなくツイッターだった」と書かれています。「それなりに苦労して140字以内にまとめている」だったみたいです。 そういうわけで、言葉の密度が高く、砲丸級にずっしりしてます。 その時々の話題についてのツイートを、そのときのフォロワーなどに向けて書くのは、ことばが次々と流れていくだけのように思っていました。 しかし、抽象度が高い文章であるためなのか、いつの世も同じようなことが繰り返されているためなのか、自分の事として、楽しく読めました。 小田嶋さんは、まあ、反権力です。 新聞やテレビの情報に隠されている意図や、みえにくくなっているところに「視点」を与えてもらいました。 その年の主な出来事10年分を読むと、思いだすことがたくさんあります。一覧をみていると政治がらみのことが実に多いもんだなと認識できました。 そう思って小田嶋さんのツイートを読みすすめて感じたのは、自分がどの程度政治的かを意識しつつも、もうちょっと政治的な話をすることも大切なことなんだな、ということですね。 全体としておもしろいんですけど、誰に向かって何を意図しているツイートか、わたしの実力ではよくわからなかったものもありました。なので「大傑作」を☆4にしてしまいました。天国の小田嶋さんごめんなさい。 最後にお気に入りをひとつ。 P114、「何言ってんだこいつ」と思う人間に突っ込まないでいるために能力の大半を投入しているので、仕事がすすみません。

54投稿日: 2024.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ140文字、まとめ読みは大変ですね。各年の主な出来事は、「ああ、こんなことが」としみじみしたがグレー背景に文字も小さく読みにくい。某新聞コラムに取り上げられてたので読んでみた(当該コラムはポエム扱いでした)。時事情報や言葉の勉強にはなるが、読むのに頑張りが要ったのでこの評価です。

0投稿日: 2024.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ本の構成上何に言及しているのか前後関係がわからないものも多いので、具体のツイートをあえて抽象化して受け取ることになるのだが、著者自身が芥川の『侏儒の言葉』になぞらえるだけの味わいはある。

0投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ小田嶋さんのTwitterをフォローしたのは2015年ごろか。知人が勧めてくれた。今まで誰かのTwitterのフォローを勧めてくれたのは彼女しかいない。とても感謝している。 いつも横書きで読んでいるので、最初わりと読みにくかった。横書きの本は嫌いだが、これこそは横書きにしてほしかったような。 1ページに詰まっている情報も多い。140字に凝縮されているtweet、それをまた厳選してあるわけだから。こちらも思い出しながら、考えながらなので、そう簡単に進まない。 「災間」まさに災間の10年だったのだなぁ。

1投稿日: 2021.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこの10年間にさまざまなことがあった。ツイートで振り返ると実に生き生きと思い出すことができるのに、改めて驚く。短い呟きの中にユーモアのエッセンスを入れて的確に、事象を捉えているのはいつもツイートを見かけていて、見事だ思っていた。こうしてまとまったものを見てみると、改めて面白いし、核心をついていたと納得する。

6投稿日: 2020.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ敬愛してやまないコラムニスト、小田嶋隆さんの新刊です。 小田嶋さんがライフワークにしているツイッターに投稿した短文をまとめ、新進気鋭のライター、武田砂鉄さんの解説を付けたのが本書。 投稿した期間は、2011年~2020年。 つまり、東日本大震災から現在のコロナ禍までという「災いの間」。 これが本書のタイトルになっています。 いや、読み応えがありました。 ソフトカバー、366ページに、おびただしい量の小田嶋さんの投稿が載っています。 その中から、「これぞ小田嶋節」というのを、独断と偏見でご紹介します。 【2011年】 ・テレビや新聞などの既存メディアを相対化するところまでは理解できる。問題点を指摘する態度も。でも、巨大メディアをあっさり見下して「マスゴミ」とか言っちゃう人たちにはちょっと懸念を感じますよ。何様なのかと。 【2012年】 ・マスゴミが情報を操っているとか思っている人たちは、雨を降らせてるのが気象庁だと考えているのだろうな。 ・「どういう意味ですか?」という質問には、「あなたが受け止めている通りの意味ですよ」と答えておけば良い。そうすれば言質を取られずに済む。 ・他人にものを教える設定でしかコミュニケーションを取れない人がいますね。 ・マネジメントという言葉は、自分以外の人間をコントロール可能な資源と見なす思想を含んでいる。アタマの中で考えるのは勝手だけど、私の前で使うのは失礼なのでやめてほしい。 【2013年】 ・「すべてを前向きに受けとめて、ポジティブな言葉だけを使うように心がけていれば、世界がハッピーに回転していくはずだ」という思想ないしは信仰は、自己啓発ビジネスの顧客誘引トークなわけだが、洗脳が進んだ段階では信者の不満を封殺する自己抑圧の論理として機能してもいる。 【2014年】 ・資産のない人間は政治家になれない。資産のある人間は政治家にならない。政治を通じて資産を作る人間だけが政治家になる。 ・「グローバル人材」という言葉を使う人間が想定している人材は、「グローバルな企業なり資本なりにとって好適な人材」ということです。で、当然のことながら、人間を人材に教育する加工過程は、樹木を材木にする製材工程と同じもので、要するに無駄な枝葉を落とすわけです。 ・仕事より大切な何かをするためにでないと仕事を休んではいけないという考え方がそもそもどうかしている。「休みたくなったから休む」とか、「なんとなく休む」とか、「理由は言えないけど休む」みたいな休み方が容認されているのでなければ、休むことにならない。 ・「個性」はOKだけど「わがまま」はダメですみたいなお話って、要するに「都合の良い個性だけを選択的に伸ばす」ということで、教育を受ける側から評価すれば、まるっきりの個性圧殺ですよ。 【2015年】 ・どんなに強く踏んでも、ダメージを受けるのは靴の方だというのがうんこの強み。 ・「ブロック機能があるのだから失礼なリプも許される」のだとしたら、「ヘルメットかぶってるヤツは殴っても良い」ということになるし、極論すれば「保険に入ってるヤツは殺しても良い」ことにだってなりかねない。 ・「兵站」と「後方支援」と言い換える手口が、「武器輸出」を「防衛施設移転」に言い換えて合法化した時のやり口そのまんまであることから察するに、そのうち「戦争」も「平和希求活動」ぐらいな言い方でアナウンスされることになるのだろうからして、長い気はしたくないものだぜ。 ・「みなさまのNHK」は、今後「一部のみなさまのNHK」と、正しく実態を反映した言い方にあらためてもらいたい。 ・「一部のみなさまのNHK」って、なんか謙虚でいいな。 ・区別がつかないほど似た人間同士が相互フォローしているツイッターの世界のコミュニケーションを見ていると、リアルな世界の健全さに思い至る。容易に本音が言い出せないからこそ、われわれは異質な人間と交流しているわけで、たぶん、その付き合いを通じてかろうじて正常さを保っているのだと思う。 【2016年】 ・はじめて見るものに心惹かれたり、通りすがりのできごとに感動したり、はじめて会う人の話を真剣に聴いたり、そういうところがないと創作はむずかしい。だからクリエーターはだまされやすい。 ・おっしゃるとおりですが余計なお世話です を単語登録した。 ・国を守るというのはつまり国民の命を守ることなのだが、一方、国を守るためには国民の命を捨てなければならない。とすると、国民の命を守るために国民の命を捨てるという矛盾律に陥るわけだが、実際には命を守られる国民と命を捨てる国民はあらかじめ別々に決まっているので心配は要らない。 【2017年】 ・日本学術会議から学術を追放すると日本会議になることからも、学術の必要性は明らか。 【2018年】 ・もう少し詳しく言うと、「過剰な正義」という問題の立て方を通じて、大切な何かを訴えている人々の行動や考え方を相対化しにかかる態度と、「ちょうど良いブス」みたいなフレーズを通じて一部の人間への一方的な迫害を免罪してしまう態度は、いずれも強者の論理に裏打ちされているということです。 ・ちょうどいい差別、ちょうどいい虐待、ちょうどいい自虐、ちょうどいい拷問、ちょうどいい冷笑、ちょうどいい屈従、ちょうどいい支配隷従関係、ちょうどいい人権弾圧、ちょうどいい蹂躙、ちょうどいい暴力、ちょうどいい殺人、ちょうどいい殲滅、ちょうどいい粉骨砕身、ちょうどいい制裁。 【2019年】 ・「人生再設計」「一億総活躍」「人づくり革命」「働き方改革」「みんなにチャンス!構想」「3年間抱っこし放題」と、あらためて並べてみると、これ、作者同じ人だよね。 ・義理人情を踏みにじる決意さえかためれば、人生はわりとシンプルになる。どこまで踏みにじるのかが大切なポイントではあるのだが、個人的には全面的に踏みにじるのがわかりやすいプリンシプルだと思っている。 【2020年】 ・「類は友を呼ぶ」を、官邸用語に翻訳すると「適材適所」になる。これ豆知識な。 ・オンラインサロン界隈の人間の「お互いの成長につながらない対話って意味ないじゃないですか」式の思い込みって、何なんだろうね。オレの側からすればあんたの成長なんて知ったことじゃないし、それ以前に、人間が対話なんかで成長してたまるものかと思ってる俺の立場を尊重してほしい。 ・「〝ウィズコロナ〟における新しい旅のスタイル」って、アタマの悪い学生が書いてきた卒業論文の仮タイトルのようでもあるし、地方都市の広告代理店の若造が市の観光課に持ってくるキャンペーン広告のラフ案みたいでもあるな。

5投稿日: 2020.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログあとがきで自身も書かれているように、本書は確かに、とてつもなく素晴らしい。もちろんTwitterもフォローして、その都度、ツイートの鋭さに感銘を受けているけど、こうして選りすぐりをまとめて味わうと、その切れ味はさらに凄みを増す。選者でもある武田氏による、章間のコラムもまた最高で、各章の絶妙なまとめであるだけに留まらず、巧みに自説も盛り込むことによって、抜群の存在感を発揮している。姉妹編への期待も含め、最大級の賛辞を寄せるものです。

5投稿日: 2020.12.01