総合評価

(18件)| 2 | ||

| 7 | ||

| 6 | ||

| 1 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

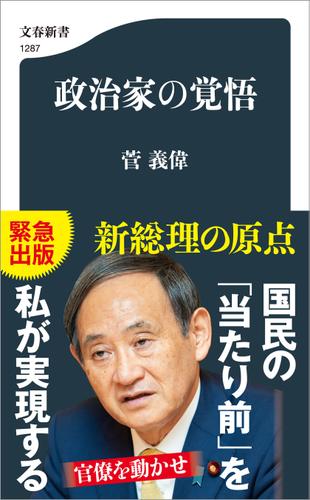

powered by ブクログ菅元総理が様々な政策を進めていく中で、官僚たちとどのように接していたかが分かりました。ただ、タイトルにある政治家の覚悟とは、政策に対する責任を引き受けることで、官僚たちの動機付けを行うのかな程度の理解に留まりました。

0投稿日: 2025.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ菅義偉が総理就任時に出版した本。既存の本やインタビューをまとめたものなので、総務大臣就任前後の話が多い。 菅義偉は優秀な仕事師なんだろうけど、特に何かビジョンを持っているわけではないという印象を受けた。熱心に取り組んだ様々なコストカットや縦割行政の打破、競争原理の導入はそれ自体は手段でしかなく国家の目指す目的ではない。 安倍晋三の『宿命の子』を読んだ後だけに、スケールダウン感は否めなかった。年金問題や高額な家賃を支払い続けていた独立行政法人への対応は流石だとは感じたが…。 安倍晋三という、理念を持った総理の下で働く機会を得たからこそ彼は輝けたのだろう。

0投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ自慢話と捉えられないこともないが、菅義偉元総理の功績や考え方がよく分かる本だった。ふるさと納税の立役者だったとは。他にも色々と国民目線の改革をされていて、叩き上げならではの信頼できる政治家だと感じた。コロナ禍で無ければもっと色々な改革を押し進めてくれていただろうに、それが残念。もう返り咲きはないだろうなぁ

1投稿日: 2024.03.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

組織の動かし方を学びたくて購入。菅さんは短期間で様々な実績を残したけどどのように官僚を動かしたのか。 ふるさと納税や地デジを南米に売り歩いたこと、通信量の営業利益率が20%とインフラ企業が5%程度の中以上に多いことから見直ししたこと。民間の当たり前を愚直に実行に移した印象。自分が責任を取れば官僚は動く。やらせてやると想像以上に働く。菅さん自身が書いた本なので想いが熱く書いてあった。他の記者が菅さんを書いた本も読んだけど全然違うと感じた。キープ本にしようかと思う。

1投稿日: 2024.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ本を通して感じた印象は、人生を切り開いてきた方。しっかり、行動し実績を積んできた方ということ。座右の銘は、「意志あれば道あり」とのこと。体現されていると感じた。 ふるさと納税のくだりでは、ドイツの税の水平移動とのことだった。 理念はわかるが、実際には、水平移動中に返礼品等で最大50%が消えていっていることは残念なところ。これでは、ただの減税策だ。返礼品自身が地場産品の購入につながる等の価値をもたらしているとも思えない。

1投稿日: 2022.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログダムの縦割り管理、携帯電話の値下げ。確かに規定概念を崩す取り組みではある。だが、端々に書かれる官僚に対する考え、地方自治体職員の給与や首長の退職金に対するステレオタイプな面は、政治主導と言う弊害の原因である。この内閣が短命である事を祈る。

0投稿日: 2021.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこれまで菅さんがどんな行動をしてきたのか理解できた。特にふるさと納税や外国人ビザ緩和、テレビ放送への対策等、知らない事も多かった。 ただ感想として、やり遂げたことの内容が多い印象。 今後今の状況がどう変わっていくのか。

0投稿日: 2021.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ[感想(良かった)] ◯印象に残った内容: ・「地方創生」 がこの人の発案であったのを知った。 ・前書きで生い立ちを概観した。 [感想(良くなかった)] ×失敗談が殆ど載ってないこと。 失敗は成功の元です。 ×政治家に有りがちだが、 “成功は皆、自分の功績” の主張ばかり。 [総論]

0投稿日: 2021.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ菅新総理大臣のキャリア、官房長官の時の経験やその際の思想や問題取組のアプローチ等を一通り確認できた。官僚を動かし、国の政策を推し進めてきた実績は特筆に値する。 ただ、今は国難に直面している中で、アゲンストの風は強い。総理大臣の資質を問われている中で、底力をいかに発揮できるか。新総理の言動に注目していきたい。

2投稿日: 2021.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこれまでやってこられた実績や想いが書いてあって、なんとなく人柄も想像できる内容。官僚とのやりとりなども多少の生々しさもあり面白く読めたyo

0投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログここで政治的、思想的な内容に触れるとどんな面倒くさいコメントが飛んで来ないとも限りませんので、割愛します。ただ、前首相の安倍晋三氏ほどお人好しでも無ければ、人当たりの良い首相ではこれまでの発言を見ていればわかります。首相就任以来、手掛けていることは、ほぼ本書に書かれているとおり、以前より腹の中にあった内容であり、人気取りなどではないこと。やる、と決めたら多少の無理筋でも通してくる苛烈な性格。ある意味前首相に足りていなかった部分を持っている方であると思う。一点不安があるとすれば小泉純一郎の二の舞は御免蒙る。

1投稿日: 2020.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ20201213 タイムリーなので読んでみた。人柄通りの内容。無理が無い分信用できる。しっかりと自分の意見を持っている事が分かれば政治家の本は大丈夫だと思う。ぶれない事を祈ろう。

0投稿日: 2020.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ長期に渡る第二次安倍政権を支え、その後任として自民党総裁・内閣総理大臣に選ばれた政治家のお話です。 内容の半分以上は政権交代間もない頃に書かれたものが多いとのことだったが、彼の政治家人生の中で、いくつかの重要な制度の改善について関わったことが示されていました。読むと、なるほど。確かにそれは変えてよかった。と思うところも多く、菅義偉という政治家が有能であることがわかるエピソードが多く見られました。強権的な官僚に対する働きかけも、官僚のことをよく理解しているからこそのアクションであることがわかります。(それが良いかはさておき) 一方で、それ以降の文章では、総裁選期に彼がどこでも言っているようなことが羅列されており、物議を醸している「自助・共助・公助」以上の国家像がよく見えない印象がありました。 菅氏は総理大臣就任後、いくつかの目玉政策について着手しており、特に行政のデジタル化については期待を感じさせます。一方で、コロナ対策については、そもそもコロナ自体が世論を二分していることもあり、なかなか「当たり前の実現」を感じるようなアクションがないように思えます。彼が国民の「当たり前」を実現できるか、次の衆院選までじっくりウォッチし、折に触れてこの本に戻ってみようと思いました。

0投稿日: 2020.12.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ官僚は新しいことをやる時は抵抗するが、やると決まったことや防衛本能が働く時は素晴らしい動きをする。その動きに対して責任を取ることこそが政治家の覚悟である。というのが趣旨。

1投稿日: 2020.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ政治家の本は、理想ややりたいことを語る内容のものが多い印象だけど、実績を羅列していくのは珍しいな〜と思った。今、学術会議で微妙な感じだけど、どうなるか見ていきたい。

1投稿日: 2020.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ菅総理の政治家としての今までの取り組みがよくわかる一冊。官僚の縦割り打破、既得権益との戦い、前道続行など今までにやったことのないことへのチャレンジなど、すばらしい実行力だと思う。これが本来の政治家の仕事だと思うが、今までできていなかったということは、政治家が取り組んでこなかったからなんだと思う。野党を含めた政治家やマスコミや評論家といわれている人たちの責任は重いと思う。 「政治家が政策の方向性を示し、官僚がそれに基づいて情報や具体的な処理案を提供して協力する。政治家と官僚、すなわち政と官は本来そういう関係にあるべきです」p24 「官僚は、まず法を根拠とし、これを盾に行動します。一般国民からみると、理屈っぽくスピード感に欠けるでしょう。たしかに法律上は正しいかもしれませんが、国民感情からかけ離れているとの印象をもたれてもしかたありません。加えて、その体質として外聞を気にする傾向があります。端的に現れるのが、マスコミの自分たちに対する評価です。マスコミがどう扱うか、いつも気にしていて過敏な反応を示します。おそろしく保守的で融通のきかない官僚ですが、優秀で勉強家であり、海外の状況も含めて組織に蓄積された膨大な情報に精通しています。官僚と十分な意思疎通をはかり、やる気を引き出し、組織の力を最大化して、国民の声を実現していくことが政治家に求められるのです」p25 「(梶山静六)官僚は説明の天才であるから、政治家はすぐに丸め込まれる。お前には、おれが学者、経済人、マスコミを紹介してやる。その人たちの意見を聞いた上で、官僚の説明を聞き、自分で判断できるようにしろ」p26 「成功している市町村はいずれも地域の魅力をしっかりと見極め育てていること、そしてそれをマネジメントする人材がいることです」p40 「やる気になったときの官僚の頑張りに感心したものです」p82 「(NHK)6000億円の受信料を徴収するのに、徴収のための人員が5700人もいて、800億円のコストがかかっています」p136 「(道路公団民営化・ETC導入反対)後で事情を聴いたところ、騒音というのは実は方便で、背景には料金を徴収する職員の労働組合が絡んでいたようです。これを理由に機械化、人員整理などされては困る、と猛反対していたのでした。この団体は国土交通省の天下り先でもありました。実はこれがETCの普及を遅らせていた大きな要因のひとつだったのです」p162 「港湾のシステム:税関管理システム「Sea-NACCS」、港湾手続きシステム「港湾EDI」、乗員上陸許可支援システム、貿易管理システム「JETRAS」、食品衛生システム「FAINS」、植物検疫システム「PQ-NETWORK」、動物検疫システム「ANIPAS」などがありました。しかし、これらは独立していて、相互の連絡連携はなく、接続していなかったのです」p168 「「各々の省庁は、一本化すると影響力が下がる上に、天下り先がなくなるので反対しているんです。」と打ち明けられました。各省のシステムは退職後の受け入れ先でもあったのです」p169 「私が感じたのは、法務省と警察庁という同じ治安を扱う省庁でありながら、思ったほど仲が良くないということでした」p176 「(規制強化によりボーダフォンの売上低下を心配した英国大使の抗議)自国の不利益になると判断するや、すぐに交渉する。その行動力は大いに見習わなくてはなりません」p178 「海上保安庁長官を、職員の大部分を占める制服組から選んだのも、現場を知らない国交省キャリアが毎回長官を務めるのはおかしいという考えからです」p195

1投稿日: 2020.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ菅さんのこれまでの取り組み、その思いがよくわかった。総理になって更なる活躍を期待したい。 学術なんちゃらで騒がれているが、信念を持って向きあって欲しい。菅さんが正しい。本当にそう思う。#菅義偉 #令和おじさん

0投稿日: 2020.11.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方自治、不当に補助金を得て楽をしている組織、といったものにメスをいれてきた。官僚は批判を恐れ、融通が効かないが、一度味方にすれば大変優秀であり、官僚を動かすには人事、責任といったものを活用することが不可欠である。 菅総理はこれまで国民目線に立った具体的な取り組みを行なってきたことがわかった。何か理念的なものよりも国民生活に直接結びつくような施策や楽をしている人が徳をして、努力している人が損をするような不平等の是正に力を入れることの方が政治家として取り組みたいところなのだろう。

0投稿日: 2020.10.22