総合評価

(20件)| 6 | ||

| 4 | ||

| 5 | ||

| 4 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

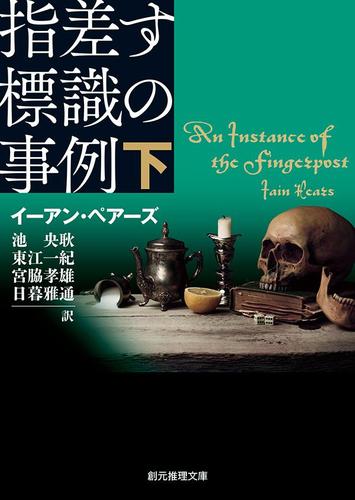

powered by ブクログ歴史の転換期に立ったイングランドを舞台に、多数の実在の人物を壮大なフィクションの世界に引きずり込んで繰り広げられる謀略の物語。上巻で積み上げられた謎を下巻で解き明かしていく構成で、正直、上巻はかなり忍耐力が必要でした。 書物と宗教的背景が絡んでくるためウンベルト・エーコ『薔薇の名前』が引き合いに出されていますし、「犯人探し」の体裁を取ってもいますのでクリスティも言及されています。が、おそらく読書子各位はそれが作品を皮相的に捉えただけの惹句であろうことを、早々に見抜いた上で読み進められたことと思います。 そういう意味では、クリスティもエーコも「レッド・ヘリング」だったと言えるかも知れませんね。「本ボシ」はル・カレかダン・ブラウンか…そう考えると、的外れな惹句も悪くはなかったな、と思えてきました。

0投稿日: 2025.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

下巻は暗号解読の達人である幾何学教授の手記から始まる。 上巻は、まずヴェネツィア人の医学生であるコーラの手記から始まったのだが、真面目でお人好しの好青年と思われた彼の姿は、ふたり目の法学生プレストコットの手記によって、いささか様相が変わってくる。 重大な事柄の記述漏れ、明らかな噓。 コーラはなぜ、ロンドンではなくオックスフォードにやってきたのか。 しかしプレストコットの手記も変だ。 尊敬する父の汚名を返上するための彼の行動は、どう見ても常軌を逸してきている。 ヒステリックなその行動を、彼は、さらに魔法をかけられたからだと思い、その魔法から逃れるために、サラを無実の罪に陥れ、死刑へと向かわせる。 そして下巻。 暗号解読の達人であるウォリスは国王に仕えたり、革命後はクロムウェルに仕え、王政復古3年後の今は再び王に仕えるという定見のなさ。 信仰も英国国教会から長老派、そしてまた国教会と行ったり来たり。 要はいつも勝ち組に乗る男が、コーラとプレストコットの手記を読み、その嘘を暴き真実を語る…ことになっているのだけど、これが過去最高に信用できない語り手。 とにかく自分の考えに凝り固まっていて、間違いを指摘されても聞く耳を持たない。 そもそも、最初にコーラの噂を聞いたときは、トルコの海賊にフィアンセを殺されて復讐の鬼になったがりがりに痩せた男だったはずなのに、目の前に現れた小太りの陽気な男をすんなり受け入れる感覚がわからん。 普通なら、「誰だ?これは」ってなるんじゃない? もう偏執狂と言っていいくらい視野が狭い。(実在の人物なのに、いいの?これで) 最後の歴史学者ウッドが3名の手記の噓や矛盾を暴き、真相を解明するという流れなんだけど。 解明というか、彼は最初から真相を知っていましたね。 ただ、その意味を理解していなかった。 なぜならば、彼は人付き合いの苦手な世間知らずのお坊ちゃんだから。 噂が耳に入るのがいつも遅い。 そして、彼すらも、信用できない語り手だと思うのが、サラについて語る部分。 今なら正気ですか?と言えるその描写も、当時は本気で信じてはいるのだろう。 だけど、真実かどうかはちょっと疑問。 上巻はグローヴ教授毒殺事件の謎が物語の中心と思っていたのだけど、下巻に入るとイギリスという国の歴史の中のブラックボックスが中心になっていた。 王制と共和制、国教会とカトリック、そしてゆれるイギリス国内を虎視眈々と狙う周辺諸国。 どの語り手の真実も、事実から少しずつ乖離していて、最後まで読んでも全然スッキリしない。 だけど面白かったんですわ。 実在の人物が多数出てくるし、歴史がさらに負わせた過酷な運命には愕然とするけれど、続きが気になってしょうがない。 衒学的で難しい本なのに、ぐいぐい読んで、寝不足でございます。

0投稿日: 2023.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻をよみおわってやっと話が少し見えてきた。 話の構成にビックリ、歴史的な内容にやや戸惑いながらも、読み終わったあとの満足感もひと味違う!

0投稿日: 2023.03.30 powered by ブクログ

powered by ブクログなかなか読み応えはあった ただ薔薇の名前とかもそうだけど、結構ディープなキリスト教世界の話が主要部分にあるので、僕のような門外漢には、その辺りがちょっとピンとこないかな 特に英国国教会とローマン・カソリックの確執とかさ、わからんよね まあ全体としては良かったけどね 関係ないけど統一教会はキリスト教の系譜?から外されてるらしいね まあそうだろうな

0投稿日: 2022.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ各章の語り手のミソジニーとパターナリズムに辟易しながらも、語り口と構成に乗せられて一気に上下二巻を読み通してしまいました。 読後感も程よく、面白かった!

0投稿日: 2022.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログやっと読み終わった。。読み終えるのに読者にかなりの忍耐力を要することになる、と作者が言っていたそうだが正に。「月長石」が類似作に挙げられてるけど、月長石はこういう忍耐は要らなかったな。 イギリスの歴史や宗教宗派に馴染みがないことも理由かも知れないが、それだけではない。最初の語り手コーラはいいとして、2人目と3人目がまあ何というか好きになれない。何で誰も彼も引っ叩く。。。耐えて読み進め(謎は気になる特にコーラが)、それを乗り越えた先にウッドが居てくれてよかったが、何しろ疲れ切っててちゃんと読めない。ウッドごめんよ。ザーッと読み飛ばして、終わってから読み直しました。 最後まで意味わからないジョークとか何を含んでいるのか分からないこともあり。 一つ言えるのはオビに書かれた「薔薇の名前」やましてクリスティとは異種だったということ。 宗教と歴史知って読むと全然違うんだろうなということ。 ちょっと疲れた。サラとウッド、コーラは心に残るかな。

0投稿日: 2022.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読み応えがあった。 語り手が変わるたびに意味が変わっていく出来事の連続で、主観が違うとこうも違うのかと。もちろんあえて真実を書いていない語り手も存在しているのだけど。2人目が1番手こずった。ちょっとどこまでが妄想なのか…。下巻に入ってからは割と一気に読めたかな。 手記ごとに訳者が違うも面白い。より一層、4人それぞれの視点、それぞれの物語へと入ってしまうので事実はさらにわからなくなっていく。 語り手が変わるたびに、ひっくり返されるミステリ。あまりこの時代の宗教戦争に詳しくないことが悔やまれたけれど…薔薇の名前を読んでみようと思う。

0投稿日: 2021.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ何度か挫折しました。4人の視点からというので、同じことがおこっても主観が違うと見え方が違う。こんがらかる。

0投稿日: 2021.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

1663年、クロムウェルによる護国卿政後の王政復古時のイングランド、オックスフォードで大学教師が殺害された。その殺害に関する手記が綴られる。 まず初めにヴェネツィア人医学生の手記が提示され、それに対する反論に近いものが第2(性格の悪い苦学生)、第3(教授であり偏屈な暗号解読者)、第4(歴史学者)の手記が出されていく。 面白いのは各手記によって翻訳者が変わること。これにより手記それぞれに翻訳された文体がガラッと変わる。 個人的にはミステリー部分よりも当時の社会風俗を楽しみながら読んだ。医術に占星術を絡めたり、ヴェネツィア人にとって味もマナーも最悪なイギリスの食事、土地の所有と相続の問題、権力争い、そして恋愛。 人によって「Aはいい人」だったのが違う人物の語りでは「Aは悪い人」になり、人の外面は1つではない、というのも面白かったし、4人の信用できない語り手とこの時代の歴史を感じられたのと、翻訳文が良かったけれど、では作品全体が面白かったかというと、とても微妙。 俺はすごい、俺は正しいという、マウンティングに次ぐマウンティングと自己正当化、(私が感じるところでは)善い人が一人もいないので、楽しんで読めた、という気はしない。。 恋愛が入る4人目の手記は別作品のよう…いやでも変わらず陰鬱だなと読み進めていたら、いきなりちょっと少年ジャンプ的な展開になって面喰いました。 「翻訳ミステリー大賞」と言われると納得はするけれど、人に勧めるかというとどうかなぁ。

1投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

解決編である4章は面白かった。ここだけで言えば星4つ。ただ、3章はつまらない。2人の人物の視点で、2章構成にした方が面白かったのではないだろうか?全体を通しても冗長で飽きてしまった。 ただ、当時のイギリスの様子がわかったのは勉強になったし、何よりサラが報われて良かった。

0投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ正直これは読むのがしんどかった…。 なにしろ長い上に、歴史背景が勉強不足でよくわからないのでついていけない。かなり斜め読みしてしまいました…。 再読する気力は多分湧かないなぁ…。 なんで訳者が4人もいるんだろ??って思ったんですが、4人の手記をそれぞれ別の方が訳しているという凝った仕様なのですね…そう、4人の「証言」じゃなくて「手記」というのにふさわしい分量です…おまけに一体これ何の話?って感じで、事件との絡みがなかなか見えてこない… 単なる毒殺事件からスケールの大きな話になっていくのは面白いところですが、如何せん枝葉末節が多過ぎて読みづらく感じました。

0投稿日: 2021.03.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ人物解説が後ろについているが、読み終わってから主要登場人物の多くが実在の人だと知ってびっくり。ボイルとレンくらいしか知らなかった。人物解説と時代背景は最初に読んでおけばよかった。 同じ出来事を4人の視点で描き、前の著者の思い違いや嘘が次の手記によって覆されるのが楽しいし、同じ人物が別の視点から見るとまったく違う印象を受けるのも面白かった。しかし当時のイギリスの政治事情や宗教観に疎いこともあり、どうしても冗長に感じて読み通すのはかなりしんどかった。 とりあえず最後まで読んでよかったけど、私には難しすぎたかも。

1投稿日: 2021.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ長い。 ちょっとした知識どころか、相当念入りに勉強してから挑んだほうがいい。 下巻最後の人物解説、年表、訳者解説を最初に読んだ方が楽しめるような気もしました。 かなり読み手を選ぶとは思うけど、個人的にはがんばって読んでよかったかなって感じでした。 歴史、宗教絡みのネタに微塵も興味を感じない人には全くおすすめできないし、おもしろくないと思います。

0投稿日: 2021.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ同じ出来事を4人の視点で語るという構成自体は面白いと思いますが海外の歴史ミステリです。17世紀頃の欧州情勢やプロテスタントとカトリックの対立などが何となくでも頭にないと物語の世界に入りにくいと感じました。また地名や人名も日本人には分かりにくいというか混同しやすい。読むなら一気に読み終えたほうがいいです。かなりのボリュームですがディティールは忘れてしまうので。まだイケてない頃のイングランドの様子が興味深かったですがそれは本筋ではないんでしょうね。

0投稿日: 2020.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜ翻訳者が4人もいるのか、という読む前の疑問があったがそれは納得できた。 ひとつの出来事を複数の視点から語るという手法は大好きで、信頼できない語り手感がどんどん増していくのは大変に楽しめた。 ただ、それほどまでにして隠したかった暗号文は、正直なところ「ふ〜ん…」という印象だった。 イングランド人ならバッチリ決まるんだろな。

0投稿日: 2020.12.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

とにかく無駄に長い。最後は意地で読了。 ただ、面白かったか?結末が意外だったか?と言われれば否。 薔薇の名前×アガサ・クリスティでは絶対にない。

0投稿日: 2020.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ第三の手記は幾何学教授ウォリス、最後は歴史学者アントニー・ウッド。 四部それぞれ翻訳者が違うという趣向がまた面白い。「信用できない語り手」、楽しいなあ。

0投稿日: 2020.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ<上・下巻併せての評です> 時は一六六三年三月。王政復古から三年がたち、イングランドは落ち着きを取り戻しつつあった。ヴェネツィアの貿易商の息子でライデン留学中のマルコ・ダ・コーラは、家業に持ち上がった騒動の対策のため、英国に到着した。ところが、頼みにしていた代理人は死亡、父の資産は事業の協力相手に奪われてしまっていた。あいにく路銀も底をつき、一夜の宿もままならぬ身。ライデン大学で教えを受けたシルヴィウス師の紹介状を手に、急遽オックスフォードに向かう。 当時オックスフォードには、後に「ボイルの法則」を発見することになる、若きロバート・ボイルほか、ジョン・ロックやクリストファー・レンといった錚々たるメンバーが毎夜、エールを酌み交わしては科学や哲学論議に花を咲かせていた。ボイルがいると教えられたコーヒー・ハウスで、コーラは一人の女が男に頼みごとをし、邪険に断られる場に出会う。困っている娘を放っても置けず、耳にした話から、医学の心得があることを告げ、援助を申し出る。 女の名はサラ・ブランディ。母親が怪我をしたが医者を呼ぶ金がなく、元の雇い主に急場の助けを請い、断られたのだ。コーラは応急手当てを施し、その後も毎日様子を診に行くが、友人の医師リチャード・ローワーと地方へ出かけている間に、サラが殺人犯として拘留されてしまう。殺されたのはグローヴという大学教師で、死因は毒殺。サラの元の雇い主であり、馘首されたのを恨んでの犯行、というのが逮捕の理由。裁判の結果、サラは罪を認め、絞首刑となる。 「『薔薇の名前』×アガサ・クリスティ」という、惹句が目を引く。事件の裏には二通の文書があり、いずれも暗号化されている。暗号を解く鍵は一冊の本。舞台はオックスフォードの学寮、そこで毒殺事件が起きるという、まさに『薔薇の名前』仕立て。本作は四人の手記からなり、視点が変わる度に事実と目されていたことが、次々とひっくり返されてゆく。誰もが「信頼できない語り手」というわけだ。日本なら映画『羅生門』か、その原作である芥川龍之介の「藪の中」だが、英国ならクリスティの『アクロイド殺し』だろう。 手記を書いたのは、ヴェネツィア人学徒マルコ・ダ・コーラ。トリニティ・カレッジ法学徒ジャック・プレスコット。オックスフォード大学幾何学教授ジョン・ウォリス。歴史学者アントニー・ウッドの四人。殺人が起きたのは一六六三年だが、四人の手記を読むと、事件の始まりはそれよりずっと以前にあることが追々分かってくる。ことは、宗派対立と王を補佐する地位をめぐる権力闘争、という国を揺るがす大事に繋がっていた。 ジャック・プレスコットの父は王党派の軍人で剛毅清廉の士として知られていたが、何者かの讒言で内通者と断罪され、国外に逃れた後死去。家門は没落、領地は後見人の手に渡り、プレスコットはすべてを失う。父を信じる息子は、真実を求めて関係者に話を聞いて回るが、誰も相手にしない。追及し続けた結果、真実を知る手がかりは二通の文書にあることが分かる。文書は手に入れたものの、その際、後見人に重傷を負わせたかどで、プレスコットは逮捕されてしまう。 ジョン・ウォリスは微分積分学への貢献で知られる数学者だが、暗号研究者としてクロムウェル政権の国務大臣であったジョン・サーロウに雇われていた。クロムウェルには何度も暗殺が企てられており、サーロウは大陸にスパイを送って情報収集に余念がなかった。ウォリスは謀略のあることを知り、大陸から来たマルコに疑いを抱く。人を通じて素性を探らせた結果、コーラは貿易商の子ながら、トルコとの戦いで功績のある軍人だと分かる。 サラの父は、清教徒革命の中で最も急進的な、土地均分などを要求した水平派の指導者だった。ジェントリ(郷紳)層を中心とする独立派と相容れず、国王処刑後、独裁を強めるクロムウェルにより弾圧され、一家は町の中で孤立していた。民間療法に通じ、自然治癒力を持つサラを頼る者も多かったが、魔女だという悪い噂もついて回った。アントニー・ウッドは、そんなサラを愛し、何かと世話をしていたが、プレスコットの告げ口でグローヴとの仲を嫉妬し、二人は別れてしまう。 マルコ・ダ・コーラは人は良さそうだが、その正体が知れない。ジャック・プレスコットは父を信じることにかけては熱心だが、狂信者で人を人とも思わない陰謀家だ。ジョン・ウォリスは自身に対する思い入れが強く、一度こうと思い込んだら容易に意見を変えようとしない。「信頼できない語り手」ばかりだ。そんななか、名誉や地位に執着しない学究肌のアントニー・ウッドだけは信頼できそうだ。最後の語り手であることからもそれは分かる。 これといって探偵役をつとめる人物が見当たらず、推理らしい推理がされることもない。ひとつトリックがあるが、誰にでも分かってしまう初歩的なもので、ミステリとして、クリスティは過褒だろう。だが、王立協会の母胎となる会合に集う若者たちと旧体制にどっぷり浸かった長老派との対立や、清教徒、イングランド国教会、ローマ・カトリックの間に根づく宗教対立を含んだ、イングランドの複雑に入り組んだ権力争いを、ミステリの形式に落とし込んで、文庫上下巻で千ページを超える長丁場を最後まで読ませる力量は大したもの。 ボイルの「空気ポンプ」を使っての実験や、リチャード・ローワーによる史上初の人体間の輸血など、科学時代の幕開けを告げる動きがある一方で、あたりにはまだ、魔女や魔法、霊や錬金術が跋扈していた。混乱を極める時代の黎明期、歴史に名を残す実在の人物を多数配し、それぞれの経歴に応じた役どころを与え、一大歴史ミステリを仕立て上げたイーアン・ペアーズの力を評価したい。中でも、一六五五年にオックスフォードで絞首刑になったアン・グリーンをモデルにした、サラ・ブランディの造形が光る。『ストーナー』の訳者、東江一紀氏はじめ、名だたる訳者四人が、四つの手記を訳し分けているのも魅力だ。

17投稿日: 2020.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

深いですね~側面どころか、縦・横・斜め・あげくは斜め下から読まなくてはならない本だったなんて・・・。 4人の手記の形をとっていても政変ありスパイもどきも出没。そしてまさかのキュン話にまで行き先を変えながらもミステリーの形を保ち、謎は深まるばかり。 『薔薇の名前』を称している通り、時間をおいてまた手に取ってみたいカモ。 自分のなかの最大の??だった東江先生の謎もあとがきでスッキリ。

2投稿日: 2020.09.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ四人の語り手の手記により、大学で発生した毒殺事件と、その犯人と疑われた女性の運命如何を主筋として、イングランド王政復古時代の政治情勢や党派対立等を絡ませながら、物語は進んでいく。 ミステリとして見れば、信頼できない語り手の問題や語り=騙りといったことになるが、媚びず、卑屈にならず生きていくヒロインの人物造形が実に魅力的だと思った。 ヒロインのラストについては、ウーンという気持ちも拭えないが、語りの中で、そこまで含めて書かれているではないかと言えば、そうかもしれないと思わされる(ネタバレ気味の恐れもあるのでぼかしていますが、最後まで読まれた方には分かっていただきたい)。 本書では、実在の登場人物も多く、当時の医師の社会的立場だったり、輸血研究の先陣争いだったりと、興味深いトピックも面白いし、歴史小説としても読み応えがあると思われる。 ただ、少し注文が。年表や登場人物の表が付され、また訳者解説でも時代背景に触れられてはいるのだが、もう少し、この時代を巡るイングランドの政治党派関係や宗教的対立等について説明があれば、より人物関係の微妙さや出来事の意味合いについて理解が深まったのではないかと思う。

2投稿日: 2020.09.03