総合評価

(12件)| 1 | ||

| 4 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

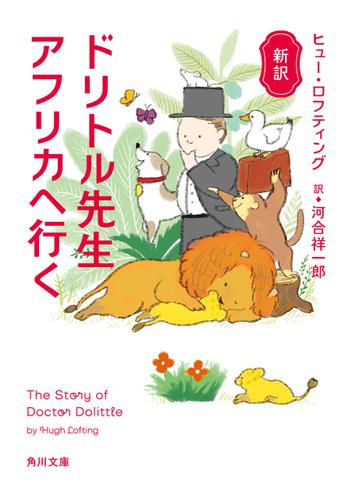

powered by ブクログ◼️ ヒュー・ロフティング 「ドリトル先生アフリカへ行く」 かつて井伏鱒二氏が紹介した人気児童書シリーズ新訳版。動物に大人気のドリトル先生の痛快冒険記。 1951年に井伏鱒二氏が翻訳したシリーズが児童文庫として2011年より新訳出版され、さらにそれを一般向けにした初巻とのこと。こちらは2020年に発売されている。シートン動物記は断片的読書、ドリトル先生は初めて。さてさて。 たくさんの動物とともに暮らすドリトル先生の病院には町の患者たちが寄り付かなくなり先生の妹は出て行ってしまう。オウムのポリネシアに動物のことばを教えてもらった先生は獣医に転身。動物たちに大評判となりその名は知れ渡る。疫病が蔓延しているアフリカの猿たちが先生に来訪を求め、先生はポリネシアや猿のチーチー、犬のジップ、子豚のガブガブらとともにアフリカへと船で出発するー。 アフリカに着いたら着いたで白人ぎらいの王様に捕らえられ、脱走してもしつこく追いかけられ、ジャングルを掻き分けやっとのことで猿の群生地へと来たらプライドの高いライオンに協力を拒まれる。次から次へと困難が降りかかる先生は無事にアメリカへ戻れるのかー。 仲間の動物たちや渡りの鳥たち、果ては人喰いザメからも尊敬を集める先生はところどころで動物たちに助けられる。一般向けにするにあたり改訂されているらしいが中身はやはり児童文学。すらすらとファンタジックな世界を楽しめる。 白人の少女が黒人の少年に驚いたりするくだりがあったりして、一時差別的だと言う声が海外でも上がったらしいが、この本は著者の表現そのままに載せてある。時代の潮流があることと、程度を勘案すれば興味深くもある。 幼少の頃買い与えられた本で強く思い出に残っているのは「無人島の三少年」という本。3人の少年が漂着した島で自活をする境遇となる。やがてうち1人は逃げ遅れて通りかかった海賊船に捕らえられ、引き離されてしまう。2人のところに戻ったのは確かだが、どうやってなのかなど記憶にない。海辺の洞窟の暮らしをなんとなく覚えている。やはり海と島、冒険、児童がが惹きつけられる1つの要因かなと懐かしい気持ちで考える。もう1回読んでみたいものだ。 ってちょっと調べたら1万5000円近い値が付いてる。びっくりだ。へえ。

1投稿日: 2025.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

100de名著を見て購入。白人に憧れる黒人の王子が問題って…。人種差別的な表現や容姿についての話も今は問題なのかも知れないけど…。単純に楽しんで読める良い本だと思うので、ちょっと寂しいな。

0投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ動物とお話しができるお医者さんのドリトル先生シリーズ。初めて読んだが、途中までは面白く読めた。しかし訳者あとがきでも触れられている差別的な表現が気になった。 訳者や編集部の意向も理解できなくもないが、モヤモヤが残ってしまった。

0投稿日: 2025.09.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

誰もが一度は夢見るどうぶつとのお喋り。どうぶつそれぞれの特徴が性格にうまく反映されていて、ドリトル先生含めてひとりひとり癖が強い。力を合わせて困難を解決する方法も面白い。ボクコチキミアチはアフリカに帰ったのかなぁ。 差別意識というものは児童書の中にも根付いていて、王子の願いのくだりは悲しいものがあったけど、これを上手に子どもに伝えるにはどうしたら良いんだろうな。原作改変や抹消は問題を本質的に捉えられなくなるから後世にとってマイナスになると考えてるので反対派だけど、だからこそ伝え方には気を配らなけりゃいけないなと思う。 ももろさんの挿絵がものすごーーーくカワイイっ!

3投稿日: 2025.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

昔読んでいた児童書を 久しぶりに読み返すのって面白い オシツオサレツって言葉は 自分の中に残っているからこそ そのオシツオサレツに今回は別訳が当てられているのが面白い 「ボクコチキミアチ」 この言葉もゴロが良く面白い 名詞こそが世界を描きます。 あの頃にはなかった インターネットで検索したおかげて 原語がわかりました 同じ言語から 固有名詞をどう訳すのかは 翻訳の味わいなんでしょうね

1投稿日: 2025.04.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

井伏鱒二訳の本も持っていますが、この新訳も読みやすかったです。 挿絵が可愛い。 ドリトル先生、医学博士なのにいつの間にか人間の患者さんは来なくなり、動物ばかりが治療に来る。そして、アフリカでサルに病気が流行ってしまって、それを治しにアフリカに少数の動物を伴って行きます。 バンポ王子の話は人種差別的な内容が含まれていますが、あえてその部分を削除せず原典のままにしたのは正解だと思います。人種差別が当たり前だった時代もあったことがわかりますし。 短いお話なのでサクッと読めました。その中に色んなエピソードが詰まってます。 オウムのポリネシアはアフリカに留まったのですが、ドリトル先生とはまた再会できるのでしょうか? (かなり前に井伏鱒二訳の航海記を読んでますが、内容を忘れてしまいました) 次は「航海記」です。新訳版で読んでみようと思います。

1投稿日: 2024.10.19 powered by ブクログ

powered by ブクログそういえばちゃんと読んだことがなかったな、と思って。 ドリトル先生は生まれつきの超能力かなんかで動物の言葉がわかるんだと思いこんでいたが、そうではなく、人間の言葉と動物の言葉の両方を操るオウムのポリネシアに教わったんだそうだ。ぼくも教わりたい。英語より、犬語や猫語が喋れるほうが面白そうだ。就職にだって有利に違いない。いまどき英語が喋れる人は珍しくもないが、動物語が喋れたらドリトル先生みたいに獣医になれば大賑わいだろうし、ドックフードを作る会社とかペット業界では引く手あまただろう。でも動物園や水族館に勤めたら、動物たちの恨み言を聞かされてノイローゼになりそうだ。ジャングルの動物たちにスポークスマンとして雇ってもらって、ゴリラにバナナもらったり、象に乗せてもらったりするほうが楽しそうだな。

2投稿日: 2022.08.12 powered by ブクログ

powered by ブクログテレビドラマや小説、日常生活でもよく耳にしている『ドリトル先生』ですが、実は、ヒュー・ロフティングというイギリスの児童作家さんによって、第一次世界大戦後という古い時代に描かれた児童向けのシリーズ作品だったとは、恥ずかしながら知りませんでした。 このブグログの新刊情報で、新訳の最新刊を見つけた時に、「ん!?ドリトル先生!?」と思い、気になり、ドリトル先生シリーズを調べました。 そして、角川文庫から大人向けの新訳版が出版されたということにたどり着き、1巻を読んでみよう!と思いました。 これがドリトル先生かぁ~ 想像以上に凄い先生だった! こんなに動物の言葉が話せて、世界中の動物から愛されていて、誰にたいしても優しい心を持っている先生だったのか! ドリトル先生のお金に対する危機感のなさは、もう笑えます。 そして、冒険小説でもあるんですね。 旅をしながら繰り広げられる、ドリトル先生と動物たちの物語が、とても愉快で楽しく、そしてなんといっても、ドリトル先生や動物たちの垣根を越えた温かさに、癒される作品です。 あとがきで、作者であるヒュー・ロフティングさんが、第一次世界大戦で戦線に赴き、傷ついた軍用馬が射殺されるのを見て心を痛めたのがきっかけで、この物語を考えたと知り、そこに作者の動物に対する思いや、助け合う気持ち、命の尊さも含めてこども達に伝えたいんだっていう気持ちが伝わってきて、後から染々と胸に沁み込みました。 そして、こうやって、世界中で、どの年代の人にも現代まで読まれ続けている作品なんだなと、切に思いました。私も出会えて良かったです。 2巻以降も読んでいきたいと思います!

5投稿日: 2021.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ久々に心温まるストーリーを読んだ。もともとは子ども向けに書かれた本ではあるが、動物愛を優しく描いた本作は大人だからこそ、心を温かくしてもらえるのではないだろうか。動物好きの私にとって、出逢えて嬉しい1冊といえる。

4投稿日: 2021.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画名:「ドクター・ドリトル」 監督:スティーヴン・ギャガン 主演:ロバート・ダウニー・Jr、アントニオ・バンデラス * 「沼のほとりのパドルビー」に住む医学博士ドリトル先生は、大の動物好きで屋敷の中や庭園でも数多くの動物を飼っていましたが、診療所にも動物たちがたくさんいたので、いつしか人間の患者は来なくなってきました。そこで、オウムのポリネシアから動物語を習い、動物たちと話せるお医者さんになりました。ある日アフリカのサルの国から、ひどい疫病が流行しているから救ってほしいというお願いを聞いた彼は、犬のジップたちをひきつれて冒険の航海に出発しますが…。

1投稿日: 2020.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ映画公開もあるため興味を持ち購入 久々に自動向きの本を読んだが、とても楽しめた。 動物と話ができるドリトル先生と様々な動物達の冒険が、眼に見えるように想像できた。 続きもぜひ読みたい

3投稿日: 2020.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

アフリカゆきを読むのは何十年ぶりかもしれない。新しい訳は記憶にある動物たちのキャラクターと少しずつ違っていて、訳し方でこんなに印象が変わるんだな、と驚く。とくに子ブタのガブガブが“子”ブタだったんだ!という驚き。記憶より幼いし、ポリネシアにいたってはお爺さんオウムだと思ってた。 今の時代に合わせつつ、色あせない面白さでした。続きも読むのが楽しみ。 作品の書かれた時代故の差別表現なんかも気になるところだと思うけど、訳者後書き、編集部後書きに真摯な文章が載っているのでそこもぜひ読んでほしいです。

1投稿日: 2020.07.31