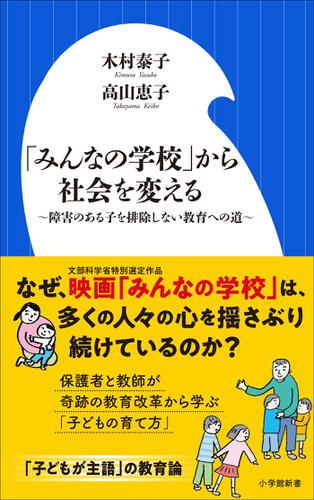

「みんなの学校」から社会を変える ~障害のある子を排除しない教育への道~(小学館新書)

木村泰子、高山恵子/小学館

作品詳細ページへ戻る

総合評価

(4件)3.8

| 0 | ||

| 3 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ主語を「子ども」に変えたらいいんです。「先生が何をするのか」ではなく、「子どもが何をするのか」 刺さるなぁ、、、 インクルーシブ教育、大変さもあるけれど、インクルーシブでなければできない教育が確かにあると感じた。

0投稿日: 2024.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログインクルーシブ教育の必要性を再認識した。 その一方、まだまだ現場は、特別支援教育と通常学級とを区別する個別支援教育を行なっている。自分もその一員として、交流学級に来る特別支援学級の児童の児童に難しさを感じている。 真面目に勉強する児童の迷惑になる行為があるのも事実である。 ただ、筆者の主張するインクルーシブ教育の必要性も理解できる。 特別支援学級の児童であっても、通常学級のみんなとともに活動することで、通常学級の児童にプラスになることもあり、特別支援学級の児童の成長につながるからだ。 日本の教育における課題点の一つとして、しばらくは解決しないであろう。

0投稿日: 2020.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログドキュメンタリー映画「みんなの学校」の校長とNPO法人えじそんくらぶ代表の対談。 特別支援教育をテーマに、インクルーシブ教育やインクルーシブな社会について考える。 後半はえじそんくらぶ代表の高山の体験によるインクルーシブ教育についてのアメリカの取り組み紹介があり、興味深かった。 やはり教師だけでやるのには限界があるということがはっきりとする。

0投稿日: 2019.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログすべての教育活動を、教師を含んだ大人ではなく、子どもを主語に置き換えて考えるだけで、相当変わるのではないかと思うのだが。

0投稿日: 2019.08.25