総合評価

(3件)| 1 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログなかなか面白かった。 1.縁起の法について、この著者はこの2019年時点で、「法」とは縁起の法であることを諦めている。にも関わらず、その後解釈を間違え続けている。怪しかることである。 2.浄土について、浄土とは浄仏国土であることがこの著者の別の著作にて言及されていたが、確かに記載されていた。そして、仏陀にとっては仏国土とは衆生のことであるため、仏陀は仏国土を浄めるため、衆生を教化して導くのである。大乗仏教の萌芽であるようである。仏陀に至らない菩薩はより自己の修行に専念するように勧められている。 3.成立時期について、維摩経は法華経に先立って成立したという。法華経に見られるような綺羅綺羅しい物質的繁栄のユーフォリア的記述はより少なく、より政治的というか、実務的交流の色が濃い。 4.空について、第4章SS8によくまとまっている。ナーガルジュナの哲学の要約であるようである。 2500年もの間の哲学(維摩経の時点で古代ローマ帝国の影響を受けつつ約500-600年)が継承されているため、多数の「そういうことをやったら揉め事になる、碌なことにならない」の豊富なアンチパターンが論破されている。実に参考になる。 【誤訳】 第十二章前半 結論と付属 の最後の段落、「財物ではなく法の供養を」に明らかな誤訳がある。「如来に対する諸の供養の中で最善なるものは法の供養であると言われる。第一であり、最高で、最勝で、最妙で、卓越しており、より勝れていて、〜」の部分、同じ著者の梵漢和本を参照したところ、サンスクリット語からの翻訳では、「如来たちによる尊敬ほどに大きいダーマへの尊敬は、最善、最良、最上である。それゆえに、インドラ神よ、美食への尊敬ではなく、ダーマへの尊敬によって尊敬せよ、美食への優遇ではなく、ダーマへの優遇によって優遇せよ」という意味になる。地上の王権に対する政策提言か。財政的貢献が多いことで大臣として採用するな、教育・経験・実績によって大臣として採用せよという意味に思える。

0投稿日: 2025.10.27 powered by ブクログ

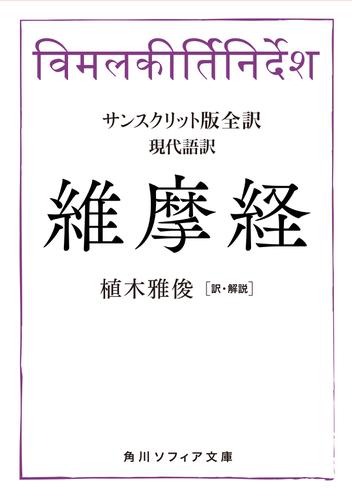

powered by ブクログ1999年に発見されたサンスクリット原典の翻訳。 他の維摩経と合わせて読みました。 他訳との比較もところどころ書かれています、 おそらく忠実に丁寧に訳されているせいだと思いますが、少々クドイ文章のところもあります。 辞書的に保存版として置いておきたい本です。

0投稿日: 2019.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ◯初期大乗仏教の経典とされているが、既に原始仏教の経典(スッタニパータ)よりも、はるかに思想的には練られている印象。 ◯空の思想などは、まさに原始仏教の考え方(執着を捨てる的な)を発展しているように感じたが、ただ、スッタニパータを読んだ時ほど、自己の生き方について得るものがあるというか、衝撃を受けるとか、そういったことはなかった。 ◯それというのも、内容の主たる部分としては、当時の仏教世界における菩薩のあり方が問われていた。小乗仏教的なものへの批判書である。 ◯しかし、紀元前の時代にして、既に宗教改革が行われているといったところに面白さも感じた。 ◯ついでに俗っぽい感想を記すところでは、智慧第一の舎利弗が所々間の抜けた質問や考えをしてしまうところがなんとも愛くるしい。小乗仏教への批判としての役回りだったからということだが、そのあたりも維摩経の戯曲的な印象に深く関わっているような気がした。

0投稿日: 2019.08.12