総合評価

(20件)| 9 | ||

| 5 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

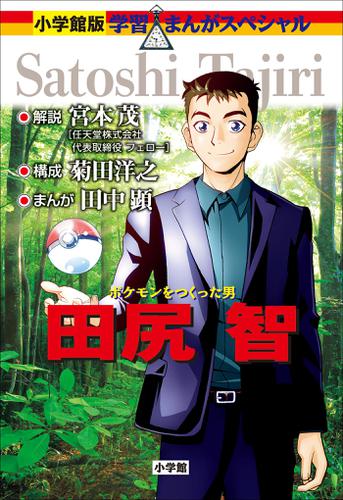

powered by ブクログ子供に勧められて。 星5の評価は、本の評価というより田尻さんへの敬意。 田尻さんについては断片的に知っていたが、子供の頃からポケモン開発までの話を通して知れる良本。 本書にも描かれているポケモン交換の演出には、子供ながらに感動した。 子供向けのマンガなので、簡潔に端折られている部分があるだろうけど、裏には大変な苦労があっただろうなと想像すると、尊敬しかない。 ギネス記録も保持しているなんてポケモンってほんとにすごい。

0投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ▼小学生の子供がいて、ポケモンが大好きです。「これを読みなさい」と子供に言われて読みました。ポケモンを作った田尻さんの、半世紀、成功譚。 ▼テレビゲームというものと幸か不幸か無縁に生きてきてしまったので、そもそも「ポケットモンスター」がゲームだったということも良く分かっていなかったのですが、おかげで良く分かりました。自分の好みは遠いですが、「テレビゲーム」というのは、功罪ともにこの30年で巨大な文化装置になっているのでしょう。そして、輸出の金額含めて、「クルマ、アニメ、テレビゲーム」というくらい、日本が世界に誇る生産物でもある。 ▼ゲームに作り手側の世界観やエンタメ感をきちんと搭載するという、ソフト作りという観点で、作り手側の熱量というか。そしてベンチャー企業のこだわり、リスクとヨロコビみたいなものが、うっすらとは伝わりました。子に感謝。

6投稿日: 2025.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログまさにポケモンが出た時のことを覚えているので、「あのポケモンにそんな裏話が…!」と思えることがたくさんあり、興味深かった。 小学校高学年から中学生くらいから読める伝記まんが ・田尻少年は、小学校のときの担任の先生の影響で、気になったことはとことん調べる性格に ・もともとの探究心もあり、また当時虫も好きだったため虫博士に (「ポケモンを捕まえる」の発想は、 この虫とりから来ている) ・どうしたら虫を捕まえられるか?を自分なりに調べ、仮説を立て、実践してみる (例:夜中に出てくる虫を日中捕まえるために、木の下に石を置き、昼に採取することに成功など) ・中学になる頃、虫取りしていた小川は埋め立てられることに ・代わりにゲームにはまる ・持ち前の探究心でどうしたらゲームを攻略できるか考える ・母はやりたいことを否定せず、見守るタイプ ・中学卒業後、高専へ ゲームの仕事をすることを考える ・新しいゲームの仕組みは新しい動詞が使われていることに気づき、これがコンテスト受賞(「跳ねる」というアイデア)や後のゲーム開発のヒントに ・受賞をきっかけに、学生ながらもセガの外部スタッフに ・ゲーム攻略法を同人誌でシェア→人気に →読者から仲間ができる (18歳の時出会った絵の担当の杉森など。のちにポケモンのデザイン担当) (後に20歳すぎに、ゲーム音楽やプログラミング担当の増田との出会いも) ・1985年のファミコン発売は画期的 (家でもゲーセンのようなゲームができる!) ・おもしろいゲームを求めて、ファミコンを分解し、自分たちでも制作 →何度も試行錯誤を繰り返し、 クインティ(めくる)というゲームが大ヒット! (20万本売れ、5000万の印税→これを資金に新たなゲームを制作) ・1989年のゲームボーイの登場で、 「通信ケーブルで友達と自分のゲームボーイをつなぐ」 という新機能がつくように →ケーブルを使って「交換」という機能をつけることを思いつく →子どもの時の虫取りの経験から、虫を求めて旅をする、虫を採る、育てる、コレクションする、交換できるゲームを思いつく(後のポケモン) ・杉森に絵コンテを頼む 従来の戦闘デザインは a)敵・味方両方とも真横からのアングル b)敵だけ正面に現れた だったが、 ポケモンは 両者が向かい合うデザインになっている (自分は背中、相手は正面が見える) →より自分がポケモンを戦わせている感じが出る ・途中プログラマーが辞めるなどトラブルやワークステーションのクラッシュなどもあったが、増田が復旧してくれたり、杉森が正式な社員になったり さらに任天堂からバックアップのメモリーを増やす提案も (240匹までセーブでき、151種類全部のポケモンが集められるように) ・杉森がデザインするポケモンは人間の味方だが、怪物というイメージがあり、親しみが不足していた →田尻は、ヒトカゲ、フシギダネ、ゼニガメを加える。 デザインの幅が広がるように ・世界中の人がポケモンで遊んでもらえるように、ポケモンに個々で名前をつけられるように (飼い犬に名づけする感覚。 交換しても名前はそのまま) ・通信対戦モードも掲載 ・最終の段階で、ゲームで伝えたいことを考え直す →ポケモンと共存する人間、 プレーヤー自身も成長するシナリオに ・1996年2月の発売 赤と緑 最初から「選べる」ところから ゲームが始まっていた ・歴史に残るゲームを作りたい ・2017年現在で関連ソフトは世界で3億本以上 ギネス認定 ・任天堂 宮本プロデューサー ゲームクリエイターになりたい子がいたら、 「小さい頃は、天気がいい日は外で遊び、実際に体を動かすことを勧める。飛んだり跳ねたり。恋をするのも大切。 ゲームの勉強はあとでよい」 田尻さんのことは「クインティ」で知った。 ゲームを遊ぶ立場とゲームを大勢の人に楽しんでもらう両方の立場がわかっている人だという印象。

0投稿日: 2025.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログポケモンを作った田尻智さんの伝記漫画。主に赤・緑の最初の発売までが語られる。昆虫採集に夢中になった小学生の頃から工夫を凝らしていたこと、よく調べて買い方を工夫したこと、成長して自然がなくなったころから今度は登場したゲームに夢中になり、それもただ楽しむだけではなく、どうやったら高得点がとれるのか、何を楽しいと感じるのかなどを突き詰める姿などが印象に残りました。ポケモンという魅力に加え、マンガで読みやすいことから、気軽に手に取ってもらえる本だと思います。 総ルビ、中学年以上向け。

2投稿日: 2025.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもには少し難しいけど、親はポケモン誕生までの秘密や甚大な苦労を知ることができて、とても勉強になった。

1投稿日: 2025.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ他の方の本棚で見つけ「こんな面白そうな本があったなんて!」と思い、やっと本屋で見つけました。 ポケモン世代というか、ポケモンと育ったと言っても過言ではない今でもプレイし続けています。 幼かった頃の探検(私の場合は自然が少ない地域だったので知らない道を進み続けるだけ)を思い出して懐かしく思いました。あの時のワクワク、また感じたいなー!

0投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

30. インベーダーゲームを研究し、その対処法を考えることにし、ゲームの攻略法を研究し、その攻略法を編み出した智は、いつしかゲームマニアの間に名前が知れ渡るほどの腕前になっていた 40. 新しいゲームの仕組みには新しい動詞が使われているんだ 59. ゲームって、人間の視覚、聴覚、触覚を駆使して楽しむ遊びなんですね。それと、ゲームに集中していると、「勘」みたいな第六感も研ぎ澄まされてきますね 60. 自分たちが遊びたいゲーム、それが「いいゲーム」 73. 「クインティ」。主人公が襲いくる敵を床のパネルをめくって転ばせて撃退する。「めくる」という動詞をキーワードに 85. 社長である智は、みんなにスーツを着るよう強制はしませんでしたが、自分だけは会社の顔としてスーツ着用を貫きました 102. 交換の際にポケモンとの別れの切なさをアニメーションで表現しよう。それによってますますポケモンたちへの愛情がわくはずだ モンスターボールにポケモンが入ったら、一度バウンドして、交換パイプに吸い込まれる。画面内のパイプの位置を、ケーブルの位置と合わせよう。ポケモンが本当にケーブルの中を通り抜けるように見せられる。そしてケーブルを通過する時にエコーがかかったポケモンの鳴き声を聞かせよう。ポケモンが別れを惜しんで泣いているように 110. 突然バトルが始まったみたいに、両者が向かい合った感じはどうかな。このほうが自分がポケモンを戦わせてる感じがより強いだろう 123. ゲームフリークスでは社内でポケモンの人気投票を行うことで、ゲームに採用するポケモンの種類を絞り込んでいました 123. 杉森は、ポケモンは人間の味方でありながらも、怪物というイメージを強く持っていました。そのため実在の生き物をモチーフにした、親しみやすいポケモンが不足していました。そこで智は新しく3人のキャラクターデザイナーを加えます。それによりデザインの幅が広がり、ポケモンの世界に多様性が生まれました 126. 人から人へと交換されることで、自分が名付けたピカチュウは、日本中を旅して回るかもしれない。それってすごくないか 136. ポケモンを遊んでいて、知的好奇心が刺激されない時間があってはならない。ポケモンがいて、ポケモンと共存する人間がいることで、このゲーム自体がさらにおもしろくなるに違いない。そうだ、ポケモンと共存する「人間」を生き生きと描こう。 ポケモンを遊んだプレーヤーが、遊んで楽しいだけでなく、プレイヤー自身も成長する、そんなシナリオを書こう 144. ゲームフリークスにとって、ゲームをつくるということは、「おもしろいゲームをつくる」ってことなんだ。決して「映像で何かを表現したい」わけではない 151. クリエイティブな能力というのは、どれだけの経験を貯め込んでいくかということが何より大事なのです。今目の前にあることに、どんどんチャレンジすることのほうが大事です。 by宮本茂 152. 田尻さんが、ゲームを遊ぶ立場とゲームを大勢の人に楽しんでもらう立場、両方をちゃんと押さえながら作っているなという印象を受けた by宮本茂 154. 「ソフトを選ぶ段階からゲームは始まっている」というキャッチコピーを考え、当初は赤・緑・青の3色のモデルを作りました。最終段階で2個に絞ることになり、赤と青で決定しそうでしたが、あまりにフシギバナの仕上がりが良かったので、赤と緑を発売することになりました。ギリギリでカメックスの青が落ちる形になったのですが、赤・緑の発売と同じ年に「ポケットモンスター 青」も発売される運びとなったのです

0投稿日: 2025.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログポケモンゲームにハマり始め、ふと手に取った1冊。 考える力、分析力、相手の目線にたってみる、どれも自分にも活かせそうな視点でした。

1投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもがポケモン好き。ポケモンっていくつかの会社が版権?持ってるのはなんでだろ?と大人の疑問が読んで解決。一会社の社員としてでなく、自分たちの会社を興してゲームを作るのは当時はとてもチャレンジャーだっただろう。

1投稿日: 2024.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログポケモン初代が発売された時、私は小3。まさにターゲットど真中。友達や兄弟で遊んだ記憶が蘇る。 こんな風にポケモンは構想されて出来上がったのか。白黒ドットだから想像力が働いて面白いのか。 印象深い本でした。

3投稿日: 2023.03.09 powered by ブクログ

powered by ブクログポケモン好きにおすすめしたい一冊です。 なぜうまくいかないのか・なぜうまくいくのか・なぜ面白いのか、などつきつめて考えるのが成功の肝だな、と思いました。個人的には「ゲームは動詞」という観点が新鮮でした。

3投稿日: 2022.04.08 powered by ブクログ

powered by ブクログポケモンをつくった人とさとしが同じ名前でびっくりした。じぶんとおなじなまえの人もでてきた。 ポケモンがだいすきなのでつくってくれてよかった!

3投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本は、ポケモンをつくった田尻智さんの話です。田尻さんが子供の頃から、ポケモンを作るまでのことがわかります。あの、アニメまで出ているポケモンがどうやってできたのかわかりますよ。ぜひ読んでみてください。

3投稿日: 2019.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ幼い頃の生活の中で他人とはちょっと違う行動をとっていたよ〜的フォーマットはまんま学習漫画なんだけどとして、「クソゲー」とか「同人誌」やらの単語が出てくるのアツい。「社長としてスーツをきた話」とかもアツい(対象読者にこの意味が通じるのだろうか

2投稿日: 2019.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ[江東区図書館] 返却だなにあった本。「ポケモンをつくった男」という表題から、「これはマンガ伝記というだけでなく、すぐに読みたがるだろうな。」と思って借りてきたら、案の定すぐに息子は飛びついた。 田尻さんの幼少期の昆虫採集などの体験とその知識の追及欲まで読んだところで息子に取られ、後追いで読んでみたら、大人が読んでも面白かった。もちろん多少削られたり飾られたり?する部分もあるのかもしれないけれど、幼少期の経験といい、一旦会社が崩壊しそうになった際の二度の大事件といい、開発コンセプトから実際の発売までにかかった年数といい、まさしく「努力の人」なんだなと初めて知った。 そして個人的に心に残ったのは、「ゲームは動詞だ」という彼の発見、というか、信条?この言葉が完全に正しいとかそういうことではないけれど、彼なりに物事をつきつめ、彼なりの本質を見極めていたからこそ、常に"新しい"ゲームがつくられたんだろうな。 何をするにも、目的(信念?)とストーリー(サンプルロム完成後にシナリオを書き換えたくだり)は必要。それを再認識させてくれる伝記の一つだと思う。

2投稿日: 2019.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログもともとポケモンが好きで興味があって手に取った本だったが、物を作るうえで大切なことをこの本から学んだ。

1投稿日: 2019.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもが出来たら読ませたい一冊。 大人からしてもだいぶ良かったけど、若干チープに感動するストーリー仕立てなのでもうちょい中身が深く知りたいというのが本音。しかし、概略を知ったり、心を奮い立たせてくれるには十分な内容だと思います。

1投稿日: 2018.11.15 powered by ブクログ

powered by ブクログポケモンの原案者、田尻智について漫画で紹介した本。 ポケモンのアイデアは子どものころの昆虫採集が原点というのはどこかで聞いたことがあったけど、それだけではないということがよく分かった。 子ども時代からポケモンを発売するまでの流れはまるで、朝ドラでも見ているかのよう。映画化してもいいんじゃないかとさえ思った。 本書にはコラムとして、「田尻智の「こんなの知ってる?」コラム」というのもいくつか収録されているのだけど、そこでベリカードというものを初めて知った。海外のラジオ放送局に電波が受信できたことを報告するともらえるカードらしい。北朝鮮のベリカードなんてものもあるのだとか。ブラジルの電波も受信できたとあるけど、今でも受信できるもんなのだろうか。今は高層マンションとか無線電波があちこちにあって受信できなさそうなイメージがあるけど。 ただ、児童書でコミケの紹介をするのはどうなんだとは思った。自分は行ったことはないけど、親に連れられてとかではなくて、子どもが自ら望んでコミケに行っている子っているもんなのだろうか。

1投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ夜中の墓場にカブトムシがいると聞いて早朝4時に出かけるも怖すぎて帰って来る、そして、なんとか昼間に採取できないかと考える。こんなすごいこと小学生の時に考えるなんて!そして、会社を立ち上げてから、ワークステーションを貸すリース会社に失礼な態度を取られたことをきっかけに、「大人のフリ」をする作戦なんて、どうして思いつくのだろう。 ゲームのことは全くわかならないしまだあまり興味も持てないけど、ゲームは動詞、って気づいた事、ちょっとこれは嫉妬…!料理は動詞、営業は動詞、片付けは動詞…私の人生でだって、気づこうと思えば気づけたはずなのに。今後は子育ては動詞、英会話は動詞、親戚づきあいは動詞…考えてみよう。 また、デザインの杉森建との出会いも印象的。二人を引き合わせてくれてありがとう神様仏様宇宙の見えない力の数々!かわいいピカチュウやイーブイ達のおかげで、息子はカタカナ勝手に読めるようになったよ…! 色んな著名な方の生い立ちを見てるといつも思うけど、やりたいことを(やるべきことではない)頑張ってたら運命的な人に出会える宇宙のシステムが絶対あるんだ…。

2投稿日: 2018.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログポケモンが世に出たのは、私が大人になってから、でしたので、ゲームでもアニメでも、子供はさておき自分自身がハマったことはありません。でも、彼の生き方や考え方、自分の思いを表現する過程や方法に、魅力を感じました。驚いたのは、小学館の学習まんが、に、取り上げられたこと、です。確かに、それだけ日本にとっても世界の人たちにとっても、ぽけもんは人気があり、偉大だ、ってことでしょうね。

2投稿日: 2018.06.09