総合評価

(25件)| 13 | ||

| 5 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

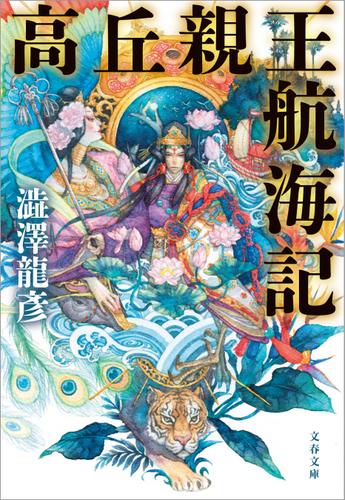

powered by ブクログおもしろい! 好きだわ〜゚+.゚(´▽`人)゚+.゚ 澁澤龍彦の「小説」は、犬狼都市の短編を読みました。長編は初めて。 高岳親王が天竺を目指す航海記。 道中出会う人々や親王の夢が入り混じって、神話みたいなお話。 おもしろかった!

13投稿日: 2024.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ濃密、甘美、幻想、官能、陶酔。この心地の良い感覚をなんと言葉にすればいいのだろう。 高丘親王が日本を離れ航海をしていきながら天竺を目指していく7つの幻想的な物語。文章そのものから艶やかな色香が放たれていると思えるほど、読んでいてひたすら気持ちよかった。物語内で起こっていることの不思議さとか突拍子のなさ、ある面では怪異譚でありエロティックでもあるのだけど、それらがまったくいやらしくなく、かといって鋭利な刃物を突き付けられるような”近づきづらさ"もない。品格と知識を兼ね備え、熟練させた技を持った人間が、遊び半分でころころと転がすように書いた――そんな手触りの小説。 作中で高丘親王が体験する出来事のほとんどは最終的に彼の夢である場合が多く、しかしその境界線が淡く描かれることで、自分自身が視た夢の光景のように思えてしまう。その優美さ。高丘親王が夢と戯れるように、作者も文章と戯れ、まろやかに読者へも浸透してくる。 夢の中でそれが夢であることを自覚し、「この夢から目覚めたくない」と思うような。そんな甘美さにうっとりしながら読み終えた。 と、感覚的な言葉ばかり連ねてしまったが、もう少し落ち着いてこの心地よさについて考えてみよう。 面白いなと思ったのは、作中の登場人物たちが時間や歴史、己の意識について、ややメタ的な認識をしている点。865年が舞台であるにも関わらず、その後の時代の出来事を理解した状態で平然と会話を進めていったり、人語を解する動物が出てきても、驚きつつすんなり受け入れたり。これってどういうことなのかな。 たぶんだけどこの小説は、作者が死の前に視た「夢」という体裁なんじゃないかな。そのため物語は唐突に破綻することもあり、現実に生きている者でしか知り得ない情報が紛れ込んでくる。その明晰夢を視ている感覚が、作品の「恍惚感」となっている気がする。とはいえそれをこうまで濃密に、甘美に、幻想的に、官能性を伴いながら、美しい陶酔感を持って描くことが出来るのは、並大抵の筆力ではなく、唯一無二の作家性を感じた。 まだこの夢から覚めたくない。しかしそう感じる夢ほどあっという間に過ぎ去ってしまう。そんな格式とまろやかさが同居する幻想文学。

7投稿日: 2024.02.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ読売文学賞を受賞した澁澤龍彦の遺作。 平城帝を父に持ち、空海の十大弟子のひとりである高丘親王を主人公にした伝奇幻想冒険小説。老齢で入唐し、貞観七(865)年正月、唐の広州から海路天竺へ向い、消息を絶ったという史実をベースに、恐ろしい想像力で占城、真臘、魔海を経て天竺へ向かう顛末が描かれます。 鳥の下半身をした女、良い夢を食すると芳香を放つ糞をたれる獏、塔ほど高い蟻塚、万病を治す薬になるという蜜人、陰茎に鈴を付けさせられる犬頭人の国など、描かれるのは「ガリバー旅行記」すら凌駕する幻想の世界。しかも、その過半数が夢の世界という論理を超えた不思議な小説。 高丘親王を始め、登場人物が魅力的。秋丸と春丸の関係、儒艮(ジュゴン)の転生のエピソードの意味は?真珠と虎の話も不可解といえば不可解で死について考えさせられます。昨日、読み終えましたが、既に再読したくなってしまうという稀有な作品です。

3投稿日: 2023.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ貞観七年乙酉の正月二十七日、高丘親王は側近の僧である安展と円覚と共に、唐から天竺へと船出した。 親王がまだ幼い頃、父の平城天皇はその后の母である藤原薬子を側においていた。おそらく親王は、寝台で薬子に抱きしめられながら「みこは大きくなったらお船に乗って天竺へいらっしゃるのね」と言われてからずっと持ち続けていた天竺への思いを持っていたのだろう。その長い天竺への思いが、67歳になった今、実行されたのだ。 実際の高丘親王は、「藤原薬子の変」により嵯峨天皇(平城天皇の弟)の皇太子から降ろされ出家し、老年になってから天竺を目指した。その明かされようのない旅路が幻想を交えて語られていく。 海から上がった儒艮(じゅごん)は、カタコトながら人間の言葉を覚える。 近いうちに死ぬ者は姿を移さないという川。 良い夢を食べて芳香の糞を出す獏。 密だけを口にした者の死体の密人。 人の生き血を吸い取りミイラにする巨大な赤い花(ラフレジア?)。 雷に共鳴して卵を産む女がいる山奥の部族。 そして姿を変えて高丘親王の前に現れる女たち。現れては姿を消しまた違う形で現れる鳥のような女。藤原薬子を思い起こされる面影を持つ女。 幻想的な出来事、エロチックな表現も多いし、メタフィクションのようなお遊びもある。占城(チャンバ。現在のベトナム中部)で喋る大蟻食いと、高丘親王一行が出会ったときは「大蟻食いというものは、今から約六百年後にコロンブスが新大陸で発見された生き物だろう。唐の威通六年の占城に存在するわけがない」「そんなら言わせてもらうがおれたち大蟻食いにはコロンブスも新大陸も関係ない。おれたち大蟻食いが発見されたとかいう新大陸のアマゾン川ってのは、今この場所から地球の真裏だ。アンチポデス(地球の裏側)にはそっくりな生き物が生息しているっていうじゃないか。それなら俺たちがこの占城にいることは当たり前じゃないか」などという会話を交わしてみたり。 使われる漢字がエキゾチックで、その中で高丘親王を呼ぶ「みこ」という平仮名が柔らかいともおもう。 高丘親王一行の旅は、真鍮(カンボジャ)、磐磐国(マライ半島)、驃 (ビルマ )、南詔国(チベット、ビルマ)藍無里(ラムリ。スマトラ島)、獅子国(セイロン)、南洋の魔の海域へ渡り、そして羅越(シンガポール)へと至る。 川にも鏡にも姿が映らなくなった親王は死が近いことを悟り、自らの足ではなくとも空を飛ぶ虎に喰われて天竺に入ることにしたのだ。親王の享年は、貞観七年の末であっただろうと推測される。 宗教の真理を求める者は、遠い遠い旅をして魂になるなら本望だったのだろう。 天皇の皇太子だった親王が位を落とされたことに、周りは同情の目を向けたり親王を気力がない人物だと評する書もあるようだ。 しかし物語の中では、老年にして心身充足し、魂だけでも天竺に入ったと語ることができるのだ。

24投稿日: 2023.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこの小説で卒論を書きます。小説の最後があまりにあっさりしていて親王らしく、読むたびにうっかり泣きそうになる。薬子、鳥、卵や石などの丸いオブジェ、鏡、アンチポデス。動物も植物もたくさん出てくる。混沌とした夢と現実、めくるめく不思議の旅。澁澤龍彦を知ることになった特別な本であると同時に、最高にファンタジーな小説。

0投稿日: 2023.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

過去と現在と未来、現実と夢が混ざり合う不思議な読み口。 不思議なお話として楽しく読んだけど、深いところに潜る教養のある人はどこまでも行けそうな。

1投稿日: 2023.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ大学生の時に読んでこんな奇想天外で面白い小説があるのかと驚いた。字も大きく読みやすい新版が出て嬉しい。これだけの内容を一冊にまとめて、まさに著者の集大成。遺作と知り、なお感慨深い。敢えて難字にルビもふることなく、読者を選ぶ姿勢もいい。是非、読破して、読書の頂点に挑戦してほしい。

1投稿日: 2023.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ『安徳天皇漂海記』を読んで、元ネタとなるこちらにも興味がわいた。本当のことを言うと前から気になってはいたものの、幻想小説という点で読むのを躊躇していた。 が、良い機会だと思って読んでみたら、これが面白い。初澁澤龍彦なので、固めの文章を書くかと思ったらそんなことはなく、柔らかな文体でするすると小説の世界に溶け込めた。 ほとんど夢の中で話が進んでいく。一番好きなのは獏園かな。奇妙なものへの興味とエロスが入り混じっていて不思議な気持ちになる。 本書が長く愛される理由がよくわかる。これは面白い。

0投稿日: 2023.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

読んでいる途中で鎌倉文学館の高丘親王航海記展見てしまったがために完全ネタバレ状態で読んでしまった…まぁある意味わかりやすかったけれど…。あと文章めっちゃ練り直して書いていただけある。時々はいるメタネタが面白い。夢と現実、過去と現在、性と生が入り乱れていた印象。

0投稿日: 2022.12.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・アナクロニズムの幻想、幾重にも靄がかった夢の入れ子をこんなにも透明な文章で表現できるのかと感動 ・薬子の存在感、『阿・吽』の絵で脳内再生。真珠を投げるシーンの美しさ ・空海とは不思議な存在だな。その著作を読むと一度話してみたくなり高野山奥の院でなんか出会えた気になれる身近なアイドルみたいな思想家で、私的にはコーヒー片手にとことん議論してみたい思想家ベスト3に入る存在だが、古今誰にとってもそうなのだろうな。弟子でも澁澤でも。 ・触覚的な読中読後感、親王の触覚を追体験してるような掌の感覚から親王を触覚で感じさせるラストへの展開が素晴らしく思わず声が出た。 ・「モダンな親王にふさわしく、プラスチックのように薄くて軽い骨だった」という文が秀逸すぎる

1投稿日: 2022.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログめーーーちゃくちゃ面白かった。 安展と円覚の真珠ディベートいいなあと思ってたらしっかり次に繋がっていってますます惹かれたし、わたしも皇子と友だちになったらミーコって呼びたすぎる。

0投稿日: 2022.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログBOOKOFF オンラインで澁澤龍彦をまとめて買った中の一冊。 学生時代に読んだ時には全然面白さがわからなかったが、今回再読して堪能した。 思うに以前読んだ時には私の教養や興味が充分でなかったのだ。 言ってしまえばタイトル通り、高丘親王の冒険譚なのだが、行く先々で出会うものやことがことごとく幻想的かつエキゾチックで、全くのところ「幻惑される」と言うしかない。 壮大な夢を見ているみたいな不思議な感触の本であり、澁澤龍彦の集大成なのかなと思った。

5投稿日: 2022.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ南方熊楠風味の ガリバー旅行記的な読後感。 あり得ない世界なのに、 脳内に映像化されるのは筆力か。 読み返すたびに発見がありそう。

0投稿日: 2022.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ天竺を目指す旅の中で親王の体験する夢とも現実とも知れない、まさに夢現の世界が展開する。自分が見る夢といえば何かに追われたり、ひどく焦ったり、ブレーキをいくら踏んでも車が停まらないような寝覚めの悪い夢ばかりで、毎晩のように幻想的な夢を見る親王が羨ましい。男はいくつになっても薬子のような女性に憧憬を抱くものだと思う。私も薬子のような存在に出会っていればバクが喜んでる食べるような夢を見られたのだろうか。 本作は澁澤龍彦の遺作であり、主人公の親王には、当時癌を患い、闘病しながら書いた作者の姿が多分に反映されている。果たして作者は本人なりの天竺にたどり着くことができたのだろうか。

0投稿日: 2021.12.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ澁澤龍彦の遺作。 高丘(高岳)親王は実在の人物で、平城帝の第三皇子。 平城帝が譲位した後の嵯峨帝の皇太子であったが、「薬子の変」により廃太子され、出家した人物である。 薬子は平城帝の愛妾である。元々は薬子の娘が平城帝(当時は東宮)に召されて宮中に上がることになったが、まだ幼い娘の後見のような形で母の薬子が同行する。ところが東宮は母の方に夢中になって寵愛してしまう。もちろん、薬子には夫がいるのに、である。父・桓武帝は醜聞に怒り、薬子は追放。だが、桓武帝の死に伴って、平城帝は再び(今度は尚侍として)薬子を呼び戻す。 後、嵯峨帝に譲位して上皇となるも、都を平城京に戻して、政権を再び掌握しようとする。その陰には寵愛されていた薬子とその兄の動きもあり、そのため「薬子の変」と名付けられてはいる。が、おそらく薬子一派だけではなく、多くの人のさまざまな思惑が絡んでのことだろう。「薬子の変」と名付けて、上皇の女狂いのせいで片付けてしまうのが落としどころとしてはちょうどよかったのだと思われる。 いずれにしろ、上皇方は敗北。薬子は尚侍の職を解かれて、後、自殺。兄は左遷されて、後、射殺。上皇は出家。皇太子であった高丘親王も廃太子となった。 ・・・というような前段は本書では軽く触れられるのみ。 物語では高丘親王はもう老人である。 出家し、空海の弟子として修業したのも遠い昔のこと。 老人になってから唐に渡った親王は、さらに天竺を目指す。通説では、唐では仏教が衰退しており、優れた師が見つからなかったため、仏法の真理を求める親王は渡天を決意する、となっているが、澁澤はこの説をよしとしない。唐での滞在期間が短すぎるのである。おそらく、親王にとって、最初から唐は目的地ではなく、経由地に過ぎなかった。天竺へのあこがれから、まずは唐に行き、天竺への手づるを探し求めたのだろう、という。 その背景には、母のようでもあり、それでいて妖艶でもあった、薬子の想い出があったのではないか、というのがこの幻想譚の始まりである。 そう、これは幻想譚というべきものだ。 親王は老境に至ってもどこか少年のようで、従者らは彼を「みこ」と呼ぶ。 彼らは、海路、天竺を目指す。 その途上で、さまざま異形のもの・不思議な出来事に遭遇する。 言葉を話す儒艮(ジュゴン)。 人の夢を食う獏。 上半身が人、下半身が鳥の女たち。 死期の近い人は水面に姿が映らぬ湖。 のどに詰まった真珠。 生気を吸い取り、人をミイラに変えてしまう花。 迦陵頻伽の鳥。 親王の命は長くはないことが旅の途上でわかる。 病に倒れ、それでも天竺を目指す親王が最後に取った手段とは。 無残なようで、実はこれほど幸福なことはないのかもしれない。 仏教も絡ませながら、どこか妖艶な香りも漂う。 母なるものへの思慕。年上の女へのあこがれ。 それらすべてが浄化され、鳥の舞い踊る中、この世ならぬ世界へと向かうのだ。 これが絶筆となった澁澤もまた、脳裏で彼の「天竺」にたどり着いたのだろうか。

4投稿日: 2021.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終わって数年経ちますが、この不思議な世界は、澁澤龍彦の頭の中をのぞいているかのような、軽いめまいをおぼえるほどです。高岳親王航海記を読んだ後に、ウンベルトエーコのバウドリーノを読むのもオススメ。

1投稿日: 2021.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ澁澤龍彦は、中学の図書室で出会ってからの 長いおつきあい。 澁澤の作品の入門には、刺激的?かもしれないけどぜひ神秘・不思議・怪奇好きな人は、読んでもらいたいな。

1投稿日: 2021.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ平城帝の皇太子高丘親王が落飾後に天竺を目指す物語。夢想や追憶の描写が多く、異国趣味や洗練されたエロスが香り漂っています。航海記というよりは航海綺譚ですね。 妖婦薬子への幼き頃よりの性的憧れを繰り返し回想させ、求法の旅には似つかわしくない秋丸(転生後は春丸)を随行させる設定をしています。御子に自身を重ねているようですから、ここには作者が囚われてしまった女性の持つ魔性を感じました。 文章は難解でも衒学的でもなく、軽みがあり、美しい夢に誘う書きぶりです。絶筆とのことですが、歳の重ね方に憧憬を覚えました。

12投稿日: 2021.04.07 powered by ブクログ

powered by ブクログなんか解説に澁澤龍彦が人生のどんな時にこれを書いたのかとかずらずら書いてあったけど、そんなんなくても普通に物語がおもしろすぎる。突拍子ではあるが、まあそんなこともあるのだろう、と言いたくなるようなテンションがいい。

1投稿日: 2021.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ高丘親王が唐の広州から天竺へ向かった航海記の体を取りながら、そのほとんどは親王の夢であり天竺への夢を吹き込んだ藤原薬子の夢が二重に語られる。鳥の下半身をした女、犬の頭を持った人の国など不可思議な国を遍歴するのだがそれも夢に過ぎない。親王は天竺の手前で落命する。仏の道を求める旅でありながらも幼少期からの憧れの女性薬子の面影を追いかける旅でもある。話の筋書きを楽しむような表面的な小説でないことは読んでいてわかるが、わかったふりをするつもりはない。何が言いたいのかわかりにくいのだ。

1投稿日: 2021.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ高丘親王が繰り広げる夢とも現とも定かでは無い旅行記を読んでいると、自分がトリップをして、彼らと共に大空を大海を巡る感覚になる。 現実と夢の世界を態とボカして書かれているので、自分の置かれている世界の朧げな姿を見せられて、それに蠱惑されている感覚。

0投稿日: 2020.12.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ高丘親王が天竺を目指す、長いようで短い旅と夢の物語。 読後、七つの章題を見返すとそれぞれの印象的な場面が目に浮かぶ。鮮やかで、けれど霞がかったような、掴めない光景。 初めての地の見知らぬ様は夢の如き。

0投稿日: 2020.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ澁澤龍彦の遺作。 貞観時代、高丘親王(67歳)は天竺へ船出する。 船は南洋をぐるぐる流され、夢か幻か現実か時間もあやふやに、怪奇幻想の世界へ。 病に倒れかけた親王は彼らしい方法で天竺へ向かう。 なんとなく鳥人間と航海のイメージでクラーク・アシュトン・スミスの「エウウォラン王の航海」を思い浮かべたが、まぁ、詩的、幻想的という意味でしか共通点はないかな。ちなみに鳥が人間のように支配する島の話です。 澁澤龍彦と言うとフランス文学の訳者と言うイメージで、小説を読んでいなかったのだけど、これは良かった。仏僧が天竺へ向かう話なのにむしろ、幼少期に憧れた女の跡を追っている親王でした。さすが。

1投稿日: 2018.04.19 powered by ブクログ

powered by ブクログねっとりした南海諸島の濃い空気と対照的に、自由で軽やかな精神が描かれていて独特の浮遊感がある。なんとも言えず心地いい。

2投稿日: 2018.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ【病の床で天才が遺した傑作!】幼時からエクゾティシズムの徒であった平城帝の子・高丘親王は一路、天竺を目指す。読売文学賞に輝いた怪奇と幻想のロマネスク。

0投稿日: 2017.09.01