総合評価

(19件)| 0 | ||

| 2 | ||

| 12 | ||

| 4 | ||

| 0 |

maple"powered by"

maple"powered by"

おひとりさま世代が今後高齢者になることを見越して、どんな消費傾向になるかアンケートや各種統計情報から読み解く一冊。 ちょっと統計情報の分析深度は浅めだが、いろいろと実感する点は多い。 これからコミュニティの存在は大きくなるのは間違いないと思う。

0投稿日: 2019.06.12 japapizza"powered by"

japapizza"powered by"

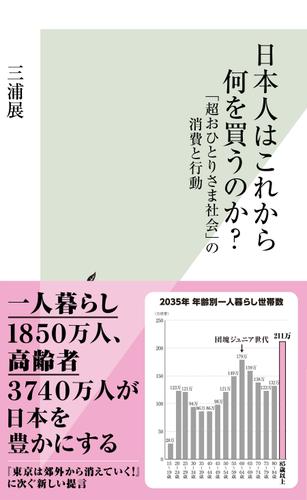

2010年の一人暮らし世帯数は、1679万世帯。これは「夫婦と子どもの世帯」1477万世帯よりも多い。さらにこれが2035年には、1846万世帯に増加する。結論としては、当たり前だが、消費の大きな特徴は個人化、、孤独化である。物の消費がほとんど伸びておらず、消費の対象がサービスに向かっているというのは一般に言われていることだが、消費支出全体に占めるサービス消費の割合が男女ともに若い世代ほどサービス消費の割合が高いというのは意外であった。 高齢化が進む中、「ちば地域再生リサーチ」の取り組みは興味深い。1970年代に開発された千葉市の大規模団地が直面する課題を解決する取り組みである。主な活動の柱は6つ。 ?住まいのリペア・リフォーム ?コミュニティ・暮らしサポート ?団地学校 ?コミュニティ・アート ?エリア経済の活性化サポート ?住まい・町再生サポート コミュニティ・コンビニエンス・ストア(=全国にくまなく広がっているコンビニをもっと地域に密着させ、地域住民とのコミュニケーションを図り、コミュニティの形成に貢献しうる業態に転換していったもの)という業態が今後求められるという提言も面白かった。

0投稿日: 2018.10.08 亮"powered by"

亮"powered by"

結論から言うと、日本人はモノではなくサービスを買う。と、いうのが本書の論旨。 少子高齢化。超高齢化。そんな現状で、おひとりさま、未婚、離別、死別、子供の独立による一人暮らし世帯が2010年では1679万世帯。2035年には1846万世帯と予測される。 2035年には一人暮らし世帯の3分の2が50歳以上になる。 と、まぁ、序章は統計的な数字がずらっと並ぶわけですが。 読み通すと、暮らしのありかた、地域の在り方が、昔に戻りつつあるように感じる。 働き方もサラリーマンだけじゃなくて多様化なんて言うが、高度経済成長期前は、勤め人も入れば、夜勤も日勤も、魚屋も、桶屋も色んな時間帯のライフサイクルがあったわけだ。 これからは大型商業施設から、地域に根差した商店街が活性すると。そこに住む住人達でお金が回り成り立つ。 少子高齢化、働き方の多様化、んでもって、これからは生活の在り方が昭和以前に戻っていくってんだから、富国強兵、資本主義、市場主義経済ってのは、沢山の弊害を生んだんだね。 気付きというより、前々から思っていたことが、やっぱりなという確信を得た一冊でした。

0投稿日: 2018.02.10 taka0726"powered by"

taka0726"powered by"

個人化・孤立化が進む中、ライフスタイルはどう変わっていくのか。モノを買わない時代、人々は何を求めているのか。「シェア」と「共費」をキーワードに、様々な地域や企業の取り組みを紹介し、日本社会のゆくえを予測する。

0投稿日: 2016.03.10 Y&AI.Co"powered by"

Y&AI.Co"powered by"

【第1章】これまでは一人暮らしというと若者のイメージであったが、今後は都市圏を中心に、中高年の一人暮らしが増える。原来家族中心だった日本人のライフスタイルは、一人暮らし中心のものに今後は変わり、また、単発的に友人と生活をするなどの、新しいタイプの消費スタイルも生まれてくる。 【第2章】おひとりさま消費の現状としては、一定以上の年収のある「未婚•一人暮らし」に絞って見てみると、消費者の年齢差、男女差が小さくなる傾向にあった。 【第3章】今後おひとりさま社会に必要になってくるものは、食生活を代表とするヘルスケアである。高齢男性はコンビニや外食を利用する傾向があるが、女性を筆頭に、今後食の安全性を求め、自然食品へのニーズが高まる。 また、ケアの一環として、カーシェアリングやワークシェアなどが必要になってくる。必要な時にだけ、という合理的な観念に基づき、地域住民と車を共有したり、今後病気や介護などの負担により仕事との両立を考える際、労働時間を減らし、雇用者数を増やすということが必要になってくる。 【第4章】超おひとりさま社会を乗り切るビジネスとして、今後コミニティーが重視され始める。 高齢化や人口の都市集中などの問題から、消費者の新たな需要に対応するための新しい販売業態が必要となる。それは、コンビニや自治体が行う宅配サービスであったり、コムビニという人同士の付き合いを楽しむための地域密着型のサービスを提供する場が必要となってくる。 また、働き方にも多様性がでてきて、居住地域単位で活動する場合も増えてくる。これらのコミュニティ自体が商品となり、医療、福祉だけでなく教育、文化、芸術の面からもコミュニティーサービスを考案、広げていく。

0投稿日: 2016.01.13 aperitivo"powered by"

aperitivo"powered by"

人工構成が変わってきているなか、独り暮らしが増えるだろうという予測に基づいた内容。 世の中を読み解くヒント、いただきました。

0投稿日: 2015.04.22 okei@読書垢"powered by"

okei@読書垢"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

2030年、高齢者のおひとりさまが増加する。それによってどういう変化がライフスタイル、消費行動に表れるか。様々な数値データ(未婚、親元暮らしの年収比較、老若男女の消費行動の傾向等)とともに、著者が様々な提案をしていく。 私が気になったのは、「制約社員」というワード。子育てや介護をしながら働く人でフルタイムで働けない人のことを言う。著者は、そういった人たちを積極的に雇用すべき、と述べている。そうすることでワークシェアリングが自然と生まれ、働く人同士のコミュニケーションが育っていく、という。 それは共感する。仕事はそもそも協力し合いながらやっていくものだし、働き過ぎて体を害するより全然良い。そういった働き方や、社会の動きには賛成です。 でも、それ以外の話にはあまり興味持てなかった。

0投稿日: 2014.11.13 KOROTAM"powered by"

KOROTAM"powered by"

○マーケティング・リサーチャーである三浦氏の作品。 ○少子高齢社会の進展による「おひとりさま社会」を迎えるに当たって、消費動向や経済動向がどのように推移しているのかを分析した作品。 ○今までの三浦氏の著作同様、実際の経済指標等を用いて、(割とネガティブに)分析・評論している作品。 ○分析は、経済動向等を素直に捉えているように感じるが、論旨や結論に独自性が見られない点が残念。

0投稿日: 2014.03.03 tagutti"powered by"

tagutti"powered by"

横須賀図書館 《目次》 第一章 老若男女すべて「おひとりさま」 第二章 おひとりさま消費の現状 第三章 おひとりさまは何が欲しいのか 第四章 コミュニティーという商品を買う時代 《内容》 データを基に新しい提案をしている(勉強不足でもう提案されているかもしれないが)本。先日友人との会話でコミュニティーの話をしていたので、より気になった本であった。

0投稿日: 2014.01.24 suneo3476"powered by"

suneo3476"powered by"

「日本人はこれからコミュニティ商品を買う」というと商業主義っぽいけど、一人暮らしが増えていく将来の社会を生きる人間がお互いを「ケア」しながら「人と人のつながり」を作っていくのを助ける事こそ、これからの地域社会や企業に求められる役割、という意味だと思われる。 「シェアハウス」はインターネットを通じた「知縁」が住民相互の「ケア」と「人と人のつながり」を支える好例だが、縁のない一人暮らしの「おひとりさま」同士が「地縁」を通じてコミュニティ形成できる場が地域社会にはない。三浦展はそうした地域社会のための「コムビニ(community-convenience store)」を提案している。 前作『東京は郊外から消えていく!』もそうだったけど、統計・アンケートを基にした分析が丁寧なので、きちんと読むと方法論を盗める。議論が多少大雑把な舵取りに見えるのは、新書の想定する一般人読者には取っ付きにくいとして「仮説・検証」を直接見せなかった結果だろうね。そういう読みも楽しみ方としてありだと思うし、調査報告の一形態として参考になる読み物だと思うので、星4つ。 (蛇足)老若男女の消費傾向の差が縮まっているという分析があった。老若男女に共通のニーズがこれからの主流になっていくのだとしたら、市場のターゲッティングも無意味化するのかなぁ、なんて思ってしまう。高度発達したITが市場分析を正確にするも皆だいたい一緒の買うから無意味!みたいな未来だったら、それこそ皮肉っぽいなぁ。もはや人間の属性なんて関係なくて、明日台風だからコロッケ売れるとか、人のつながりと動きの中で生まれる消費が中心になっていくんじゃないかなぁ。レビューからどんどん離れていっちゃうからここまで。

0投稿日: 2013.11.29 shyamazaki69"powered by"

shyamazaki69"powered by"

出張往路新幹線車中で読了。 最近の三浦氏の著書に多い、調査結果に対するコメントで1冊の本にしてしまったような内容で、「書籍」と思って読むと「なんじゃこりゃ?」となってしまうが、「調査報告」を聞いていると思って読めばなかなか興味深い。

0投稿日: 2013.10.22 haruiro867"powered by"

haruiro867"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

三浦展の新刊ということで期待して読んだものの、「第四の消費」ほど体系だった消費スタイルが描かれているわけでもなく、特に斬新な知見は見当たらなかった。 おひとりさまという新しいセグメントに対して、単純に対個(孤)を意識すればいいのではなく、個と個のつながりを生み出すサービスが今後必要だということ。 ・MIROC(marketing research online communities)は最近主流になりつつあるリサーチ手法なんだな ・生涯学習は知的ケア おひとりさまは、自身で生活費を稼ぐので収入志向が強くなり、そのため学習志向が強くなる。その足りない部分を補う(ケアする)生涯学習分野は今後ものびてきそう。 ・おひとりさまが増える中で必要となるのが「コミュニティビジネス」 どんな事業においても、「コミュニティを活性化させるためにはどうすべきか」という視点が必要になってくる気がする。 etcコンビニ、不動産開発 ・リサーチ企業の社会貢献 ただ単純に情報をとってきて謝礼するのではなく、地域にとってプラスを与えられるように工夫すべき。 (高齢者に買ったものを届けるサービス自体は赤字だが、高齢者の家に行くことで生活上の様々な需要がみえるという。リサーチのあり方を考えさせられる) ・CSV(creating shared value) マイケルポーターが主張する、「しばしば対立関係に陥りがちな企業と社会との間に、共通の価値をつくりだしていかなければならないという考え方」 ・変なかたちの「脱サラリーマン化」 若者の雇用難や非正規労働者、定年退職者などが増えることで、地域に活性化がもどりつつある(皮肉にも)。

0投稿日: 2013.08.24 yellowtrek4500"powered by"

yellowtrek4500"powered by"

これから先の時代を生きていく難しさを感じました。現在、無制約労働者として、夜中まで仕事に追われていますが、若い世代のおひとりさまの増加は、家庭を持ち、子供を育てていくという制約をクリア出来る状態にある人が少なくなっていることを示していると考えます。 コムビニ、買い物ビジネス等のシステムづくりも大切ですが、働き方のシステム改革も必要だと感じています。

0投稿日: 2013.07.14 mtanio"powered by"

mtanio"powered by"

今までは若者の単身者世帯が多かったが、今後は高齢者が増えることを想定した上で、そこで求められるサービスを提案している。すでにサービスとして提供され始めている内容が多いと感じた。おそらく、筆者は、それが広く展開されるようにと願って、根拠を整理した提言に感じた。根拠を見せることに重点をおいたせいか、データが多く読みにくく、またデータで何を示したいか、分かりやすく書かれているとよいと感じた。

0投稿日: 2013.07.09 toshifukushima"powered by"

toshifukushima"powered by"

独身で一生を過ごす「おひとりさま」が増えている上に、高齢化社会になり老人の「おひとりさま」が増える。そんな状況で、どのようなマーケティングをおこなうのが有効かについて、データを元に語る。

0投稿日: 2013.07.02 kuratti0116"powered by"

kuratti0116"powered by"

高齢者の一人暮らしが増えていくなかで、誰かが病気になって寝込んだりしたときに助け合える地域社会だったら。 地域のコミュニケーションとコミュニティ活性化のために、「コムビニ」(コミュニティコンビニエンスストア)はとてもいいアイデアだと思う。用事がなくても気軽に住民が集まれる場所で、公園があり、椅子があり、物を売るだけでなく、さまざまなサービスを提供する場。

0投稿日: 2013.06.18 kaeru"powered by"

kaeru"powered by"

このレビューはネタバレを含みます。

データの解釈やストーリーがやや強引(?)と感じる箇所もあるが、それが正しいとすれば結論にも納得感がある。 消費行動の変化を見ると、若い男性は「主婦化」、若い女性は「男性化」、ミドル男性は「おうち志向化」、ミドル女性、シニア女性は「アクティブ化」、シニア男性は「若者化」しており、本来、性年代で分散するはずの消費行動が似通ってきている。ユニセックスで年代を問わないユニクロの服が多く売れるように。 またこれから先、一人暮らし世帯が増えていき、一般的な夫婦と子供の世帯をはるかに上回るようになる。また働き方も多様化する。 こういう世の中に必要なのはケアすること、シェアすること。即ちコミュニティづくりが欠かせなく、それをビジネスとして取り組む必要性を説いています。たしかにシェアハウスの考え方などはよいと思う。

0投稿日: 2013.05.06 k-hajime"powered by"

k-hajime"powered by"

2013.05.01 家計調査より。高齢者の若者化、若い女性の男性化、若い男性の主婦化、ミドル男性のおうち志向化、シニア、ミドル女性のアクティブ化・・・なるほどなるほど。

0投稿日: 2013.05.03 伊藤圭司(ムーさん)"powered by"

伊藤圭司(ムーさん)"powered by"

社人研の将来人口推計や家計調査、三菱総研のデータを著者なりに解説した後、これからの日本で何が売れるのかを考察している。 データの解釈に関しては、検定など行われていないためコメントしないこととする。 最終章の考察内容であるが、地域の中心に安心できる大手ブランドのコミュニティ・コンビニエンスストアを作ることを提言している。 コミュニティの中心に食事に関する場を据えることは有効だと考えられるが、その運営に関しては疑問が残る内容であった。

0投稿日: 2013.05.01