総合評価

(27件)| 14 | ||

| 11 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ小林先生は決して改憲派というわけではないように思うので、もっと対決によって論点をあぶり出したほうが良いとは思った。 ただ、最後にすごいのが来た。人民読本。これでこの本で言いたいことは尽くされてるのではとさえ思える。

0投稿日: 2025.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

自民党てなんで憲法改正てなんでするの? 憲法て難しい。 そんな疑問があるかと思いますが、その疑問を解決するのがこの本だと思います。 内容は憲法についてと自民党の憲法改正の裏側をなどを語っています。 正直言うとかなり恐怖です… 特に自民党の世襲議員の憲法に対しての知識のなさや大物議員の高市や片山さつきのとんでも発言… 読めば読むほど恐怖と唖然する。 小林節さんが呆れる理由がわかります。 (妖怪の孫でも小林節さん出てます) また、自民党改正案と日本国憲法を比較しながら、わかりやすく語っております。 さらによく話題になる緊急事態条項もなぜ危険なのかもよくかかれています。 憲法改正の議論はどうしても法や憲法知識が必要です。 ある程度知識はこの本だと身につくと思います。 憲法について考える上で、ぜひ、読んでみてください。 また、映画妖怪の孫もみてみてください。 憲法と国家のあるかたを考えると思います。

0投稿日: 2023.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ予備知識の乏しいぼくでもわかるように書かれている。自分の無知を思い知った。無知なママでいたほうが幸せだったのかもしれない。が、この国の現状を知れて良かったと思う。国民のどれだけが今の惨状を理解しているのかわからない(実際ぼくも理解していなかった)が、この国の惨状は国民の意識の低さがもたらしたものなのだろうと自戒を込めて考えた。

0投稿日: 2022.10.01 powered by ブクログ

powered by ブクログとてもわかりやすく、憲法改正にどのような危険が孕んでいるのか理解できた。そもそも憲法の成り立ちは?みたいな初歩も外国の事例も交えて説明があり置いてけぼりになることはない。 とにかく強烈な内容だった。自分が無知で無関心だったか恥ずかしくなった。これから政治を、政治家の発言をみる目が変わる。

1投稿日: 2019.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ小林節氏は「改憲派」だったが、今の自民党の改憲論には反対の立場らしい。二人とも今の安倍政権に危惧している。かといって、期待できる野党もなく、こまった状況ということがわかった。

0投稿日: 2019.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ憲法改正について 小林:改正を議論するならば、どんな政治勢力が、どんな必要があって、何をしたいために、どういう国内的・国際的条件のもとで、どこをどう変えたいのか? それを提示して議論してもらわなければならない。 樋口:それによって賛成、反対に分かれるというのが、まっとうな憲法問題の議論の仕方です。(P164) 改憲が、中国・韓国との関係を改善する努力を怠りつつ、安保保全が悪化したと主張し、「米軍の二軍」で構わないから軍隊を持ちたいという理由で、憲法九条を書き換える。それができないから、とうとう違憲の安保法制を通してしまった。そして、憲法のほうを安保法制に合わせる。 これが真実ならば改憲に賛成できるか?

0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ安倍政権は、危ないということがよく分かりました。 憲法とは、改憲とは、また、政府の暴走の危機が無いとは言えないことが分かりました。

0投稿日: 2018.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ改憲派と護憲派の憲法学者二人の対談形式による本書は、立件主義とは何かや、現政権の改憲草案の愚かさ、歴史認識の誤り、そして、私たち一人ひとりが憲法と国の行く末を本気で考えなければならないことを教えてくれる。 自民党の改憲草案はとにかく怖い。これが憲法になったら、私は私でなくなるだろう。そう感じずにはいられない。個人を尊重し、権力者を縛る憲法はなくなり、代わりに、個人を殺し、権力者の暴走を可能にする怪物が産まれる。恐ろしい。 あまり歴史には詳しくないので、フランス革命やナチスドイツの話、明治期の日本の話もとても興味深かった。先人が、長い歴史の中で、人が個人として生きる権利を闘いながら獲得してきたのだなと、改めてその恩恵を有り難く思う。だからこそ、今、闘わなければならない。私は、私にできることを通して、自分たちを守るために、この国の未来を守るために尽力していきたい。そんな勇気をくれる良書だった。

1投稿日: 2017.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ憲法は一般的に国会で作られている法律と異なり、その上位にあるものであることを改めて認識できた。 なんとなく知っているつもりでもそれができた経緯や世界での考え方について歴史から説明があって理解しやすかった。 この本は護憲派と憲法学者と改憲派として自民党の憲法勉強会に何度も呼ばれていた憲法学者の2人の対談で読みやすかった。 改憲派の方も自民党の憲法に対する認識を目の当たりにして今の政権には改憲してほしくないと反対に回ったのだそう。 憲法は権力者が暴走しないように制限をかけるために作らることが世界的にも多数派である中、自民党は自分たち権力者に対してはその制限を軽くして、さらには愛国心(現在の草案では国ではなく家族を対象に変えているが)など道徳的価値観を憲法に入れることで国民を縛ろうとしている。 1つの道徳心で国民をしばるのは人それぞれの価値観でダイバーシティが謳われる世の中の流れからは逆らっている。 中でも2人が声を揃えて問題にしているのは「個人」 →「人」へと表記が変更されたことだ。素人の私にはたったそれだけのことで、何の意味があるのかわからなかったが、2人が言うには、犬や猫などの動物ではない人として尊重される程度で一人一人の個人として、それぞれの人の価値観を尊重するわけではない。つまり個人の価値観よりも、家族のためや日本古来の伝統を守るように憲法で縛られてしまうことがありえるのだそう。 草案は何度も修正されて、自民党の改憲派の真意はわかりにくくなっているが、最初の方から関わっていたからこそ知っている改憲派たちの本音(事実や最初の憲法草案などからの推測にはなるが)がを知ることができた。 世界的な多数派の意見が正しいというわけではないが、個人的には、価値観の多様性を認め合いながら個人を大切にしあえる社会であってほしいと切に願う。

0投稿日: 2017.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ大変勉強になりました。 この本に出会えたことに感謝します。 「知る義務」という言葉に、大いに反省。 誰のせいでもない、自分自身が無責任であることのしわ寄せが、今いよいよ自分の身に降りかかってきているのだと思います。 多くの人がこの本に出会い、冷静に、議論し、判断し、行動することを、祈ります。

0投稿日: 2017.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ2015年6月の衆院憲法審査会。参考人として呼ばれた憲法学者3人 が3人とも、戦争法案は違憲であると明言した。 自民党推薦の憲法学者の先生までが「違憲だ」としたものだから、激 高した自民党・高村センセイのお笑い発言まで飛び出す始末だった。 「たいていの憲法学者より私の方が考えてきたという自信はある。」 この「考えてきた」というのは、「そもそも憲法とはなんたるものか」では なくて「どう変えたら自民党に都合がいいかな」の「考えてきた」なのじゃ ないのですかね。 福島第一原発事故の際に時の首相・菅直人が「僕は原発に詳しいん だ」と言ったくらい恥ずかしい発言だわ。 その問題の(?)憲法審査会に出席していた小林節先生と、今まで政治 的活動とは一線を画していた樋口陽一先生が、自民党の憲法改正草案 がいかに危険かを論じあっているのが本書だ。 憲法というのは権力者を縛るものなのだから、権力者側から「憲法、変え ちゃえっ!」なんて話が出て来ること自体が異常なのである。その異常な 状態を進めようとしているのが、現在の安倍政権だ。 本書でもおふたりが指摘しているのだが、私は改正草案が公になった時、 今の日本国憲法にある「個人」が「人」に書き換えられている点だけでも 「こいつら、何考えんだ?」と感じた。 そうして、言論・出版・表現・結社の自由にも制限をかけている。憲法が 国民を縛ってどうすんだよ。憲法の役割が違って来るじゃないか。 そんな点ばかりに目が向いていたので、本書で語られている緊急事態 条項や、経済活動を国是とすること、道徳的価値観までが盛り込まれて いる点に関してまでは気が回らなかった。 憲法なんて難しいんじゃないかと感じるかもしれないが、おふたりとも とても分かりやすく語っている。特に小林先生は自民党のブレーンで もあったので、ブレーンとして接した自民党議員たちがいかに頭が 悪いかにうんざりしている様子が伝わって来る。 だって、私が読んでも「ああ、憲法って本来こういうものなんだよな」と 理解出来るのに、国会議員が理解できないって何よ?特に世襲議員 なんてそれなりの大学を出たり、留学したりしてるんでしょう。どれだ け頭の中、空っぽなんだよ。 安倍晋三は日本国憲法を「みっともない憲法」と言う。その「みっともない 憲法」があったからこそ、日本は世界で信用されたんじゃないのかね? 戦後70年、他国に銃を突きつけることをしなかったのだから。 「国民の生活が大事なんて政治はですね、私は間違ってると思います」 これは自民党・稲田朋美の発言。この人は「民族の魂の浄化のための 最良の方法は戦争」とかも言っていた。これが改憲勢力の本音ってとこ だろうな。 改憲支持者たちは本当にこの改正草案でいいんだろうかね。今までの 生活が根底から覆るんだけれど。「新しい解釈」なんて訳の分からない ことで着々と憲法は壊されているんだよ~。 ただ、頭のおかしい政治家だけの責任かと言えばそうではない。私たち には「知る権利」と同様「知る義務」があるという話にはっとした。 政府の言っていることはどこかおかしいんじゃないか。そう思ったら知る 為の努力をしなきゃいけないんだな。もっと勉強しよう。 今こそみんなで憲法を考えるべきなんだよね。考えて判断しなきゃいけ ない。平和国家である為に、私たち有権者には「投票権」という武器が あるのだから。 おまけ。安倍晋三の戦後70年談話を西ドイツ元首相のワイツゼッカー の演説と通じていると言った産経新聞の記者がいるらしい。この記者、 ワイツゼッカー演説の全文を読んだことがあるのか?ワイツゼッカー に謝れ、額をすりむくほど額をこすりつけて謝れ。ドアホウ。

1投稿日: 2017.08.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ本屋で衝動買い。現政権が推し進めようとしている”憲法改正”のおかしさや危険性について述べている一冊。対談本なのでとても読みやすい。現政権がやろうとしているのは「帝国憲法の復興」ではなく「北朝鮮そっくりの独裁体制」という指摘は全く正しいと思う。

1投稿日: 2017.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ恥ずかしい話、憲法改正についてよく分かっておらず、他人事の気がしていた。この本を読んで、今憲法について何が起ころうとしているのかやっと分かった。書いてあることは非常に基礎的なことから書かれており、とても分かりやすい。

1投稿日: 2017.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ憲法改正に向けた動きが静かに進行し始めた中、改憲派、護憲派の重鎮がそれぞれの立ち位置を超え、自民党の憲法改正草案に潜む危うさを、平易に解説している。現行憲法に対する正しい歴史観を示し、改憲推進派が主張する押し付け憲法論を否定するとともに、草案が目指す危険な国家観を喝破している。'個人'から'国家'への重心の移動、'権力'に守らせるべき憲法から'権力'にて行使可能な憲法への意図を、草案から読み解いていく。本書で示唆されているように、主権者たる国民は、将来に対する責務として、'知る義務'を怠らない意識改革が問われている。

2投稿日: 2017.01.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

護憲派の泰斗と改憲派の重鎮、二人の憲法学者が自民党の改憲論を切る。護憲派で憲法学界の権威と言われる樋口陽一と、かつては自民党のブレインであった改憲派の小林節ががこの対談を通して一致して今の憲法改正案に反対を唱えている。長年9条改正をめぐって意見を異にしてきたこの二人がなぜ二人して反対するのか。それはこの憲法案が立憲主義を破壊し、法治国家の原則をなくし、専制政治の状態に近づいているから。そもそも「憲法は国民を縛るものではない。国家権力を管理するための最高法規である」という憲法の基本を蔑ろにしているから。そのことをわかりやすく語っている。そして何よりもこの二人が共闘して語らねばならない状況こそが、今の時代の危うさを物語っている。

0投稿日: 2016.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ一気に読ませますね。2人の議論が完全に噛み合っている。こういう対談は珍しいのでは。 以下、気になった点をメモ。 ①プレとポストの虚偽 ②法と道徳の峻別 ③復古主義と新自由主義 ④権利と義務の表裏関係における主体の問題 ⑤明治立憲史と天皇機関説 ⑥憲法制定権力

0投稿日: 2016.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前、ある方の「憲法は100年後の国家のあるべき姿を示した法律である」を聞いて、スッと腑に落ちた経験があるが、この本の「憲法は権力者が暴走しないように国民生来の権利等を定めたもの」である事もよく理解できる。 それに比して自民党の憲法草案は、あまりにも国民を統制しようとする意思がミエミエである。 さすがにすぐには戦前のような時代にはならないだろうが、秘密保護法や安保法のように着々と布石は打たれている。しかし多数の国民は平和ボケして改憲勢力を選択してしまった。戦前の国民もまさかあのような悲惨な戦争に突入するとは思っていなかったのでは。 恐ろしいのは、まさかそうならないだろうと思う「茹でガエル」の状態である。今の安倍政権の危うさを、少しでも身近な人達に理解してもらう努力をしなければならない。

0投稿日: 2016.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ一般論としての「憲法改正」について語るのではなく、自民党の憲法改正案を、お二人の憲法学者が、詳しくかつ優しく、そして、その言葉の持つ意味について、初学者がわかる程度で解説している。 お二人の立場は、改憲派、護憲派と異なるが、共通の認識は、憲法というものが持つ意味。 憲法が誰を律するものであるか、誰の権利を保障するものかという外してはいけない根本原則。 その意味ではお二人は、改憲派、護憲派というより尊憲派と言えると思う。 そして、憲法を守るということは、多くの国民にとって非常に大事なことであると私も確信する。 それに異を唱える者がいるとしたら、それはおそらく独裁的な権力によって、国民を支配しようと考える勢力であろうと、私は思う。 私は憲法改正には反対ではない。 硬性憲法であっても、作られたときとは時代も変わり社会も変わる。そして、国民が十分に検討し、過不足等不具合があると国民が認めるのであれば、改正するのは当然だと思う。 しかし、憲法のもつ意味を変えることと、条文を変えることは全く違うことであり、自民党の憲法改変案は前者にあたるものであると思う。 衆参両院の2/3を自民党等勢力が占める状態となった今、いつ自民党の憲法改編案が提出されるかもしれない今、その改編案の持つ意味を考え、自分の意見を持つために一度は読んでおいたほうが良い本だと思った。

0投稿日: 2016.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ新書で対談という形態だけに、読みやすく、わかりやすいものとなっている。単純に護憲・改憲というのではなく、今の与党がしようとしていることを正しく理解して、流されないようにする必要がある。反知性主義に負けてはいけない。

0投稿日: 2016.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ2016年7月の参議院選挙を経て、改憲支持派の参議院議員がが2/3以上の議席を確保した。これから憲法改正の発議に向けて具体的な議論が進んでいくだろう。 本書は小林氏は自民党の改憲派を支持していいた小林氏と護憲派の樋口氏という二人の憲法学の専門家の対談形式で執筆されているが、両者とも自民党の憲法草案と安倍政権での改憲には反対を表明している。護憲派の書籍は数多く出版されているだろうが、以前に自民党の改憲を支持していた小林氏が改憲派の実態について論じているので、本質をついた議論になっている。「憲法」というと小難しそうなイメージが付きまとい、耳障りのよい「旧きよき時代の価値観」に共感してしまうかもしれない。しかし、憲法は長い歴史を通じて人類が獲得した仕組みであることを十分に理解することが重要と著者らは主張している。憲法(Constitution)は、文字通り、国の構造(Constitution)に関わる問題であり、我々一人一人が責任をもって考える必要がある。将来に禍根を残さないためにも。 なお、本書では憲法の歴史について簡単に増えているが、より詳細を知りたければ、小室直樹著「日本人のための憲法原論」をお勧めしたい。また、現在の安倍政権を支える団体、日本会議についても一部言及されているが、詳細については菅野完著「日本会議の研究」が詳しい。両書を併せて参照すれば、著者らの主張と危機感に対する理解が深まるだろう。 日本人のための憲法原論 http://booklog.jp/item/1/4797671459 日本会議の研究 http://booklog.jp/item/1/4594074766

1投稿日: 2016.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ読んだと言うのには烏滸がましい浅い斜め読みだが、憲法学者のお二人が、異なる立場からも同じ危機感を抱いて語る熱い本だった。 分かりやすく憲法改正のどこが問題なのか書かれていて、広まるといいと思う反面、この本でもまだ敷居が高く、こういった議論を敬遠する空気も根強い気がする。

0投稿日: 2016.06.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ自民党の改憲派は''自分たちを正当化するために''憲法を変えたいのだ、ということがよく分かる。分かりすぎてげんなりする。 有権者(つまり私)はこの状況を知る義務がある。 ひとりひとりが「引き返せるときに」自分たちが何に利用されようとしているのか、本気で考えたほうが良い。私たちは今、大きな転換点にいる。

1投稿日: 2016.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ今の政府は無血でクーデターを起こしたってことだ。こうしてどんどん憲法を無視し続けると最後にはどうなるのか。

0投稿日: 2016.05.24 powered by ブクログ

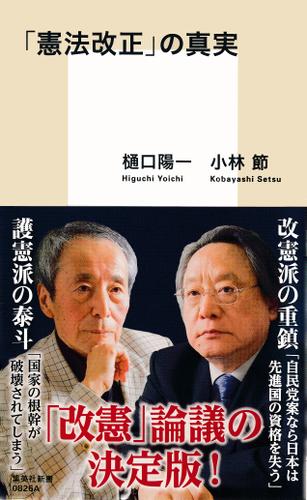

powered by ブクログ〈自民党の改憲草案を貫く「隠された意図」とは何か? 護憲派の泰斗と改憲派の重鎮が、自民党草案を徹底分析。史上最高に分かりやすい「改憲」論議の決定版が誕生〉と紹介された新書です。一気に読み終えました。 改憲をめざす勢力のロジックがどこにあるのか、明治憲法がその当時の最新の考え方を踏まえて検討され制定された事実と立憲主義に基づいた運営を貫こうとしていたこと等、 初めて知った事実や考え方が多くあり示されていました。新自由主義にもとづく経済政策を押し進められて貧困と格差が拡大していますが、自民党改憲草案には、国民の権利に関する制限はかけながら、経済だけ(それも大企業だけ)は規制しない方向(自民党案22条)が盛り込まれている条文があることにても驚きました。彼らなりの一貫性を把握しておくことは、反論と運動にとって必要なことだと思います。 主権者としての判断が問われている今、多くの人に読んでほしい一冊ですね。

1投稿日: 2016.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ憲法とは何か、どうあるべきか。 憲法改正が取り沙汰されるなか、全国民が理解しておくべき内容がわかりやすく書かれている。 具体的には、自民党の憲法改正草案の批判で論が展開されている(いちいち納得)が、改憲派にしてみれば、この反論を受けて突っ込まれないような改正案を作れればいいのではないか。 そういう意味で、改憲派にこそ読むべき本であるとも言える。 よって、すべての人が読むべき本である。

0投稿日: 2016.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ自民党のご意見番として活躍していた改憲派の憲法学者と、重鎮とされる護憲派の憲法学者の対談。どちらもいまの憲法草案や安保法制については反対している。この事実。読めば読むほどいまの政治を担ってる人達が怖くなる。日本はナチスドイツのような道を徐々に歩んでいる。この波に抗うことができるだろうか。それにはたくさんの人にこの本を読んでほしいと思った。戦争は絶対に嫌だから。

0投稿日: 2016.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ憲法とは、立憲主義とは、民主主義とは、、、 今、投票権をもつ全ての国民が、知っていて当たり前のこと、考えておく必要のあること、を気づかせてくれる入門書的な一冊。 私たちは、ものの起源や歴史から多くのことを学ぶことができる。国を愛するとは如何なることか、私たちはその責任を果たさなければならない。

0投稿日: 2016.04.04