総合評価

(34件)| 6 | ||

| 19 | ||

| 6 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ▶図書館にあり。 ●2025年12月15日、Yahooフリマで「世界を変える人たち」を検索してたら結果に出てきた。Yahooフリマで850円-300円引きクーポン使用=550円で買える。図書館にあり。

0投稿日: 2025.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ積読本の1冊。 好奇心で読み進めていたが、あまりにも読み進めるのに時間が掛かりすぎて理解不足も相まって、理解が追い付かない内容だったが、示唆に富んだ内容なのは分かる。 単純に読解力がないだけなのが分かったので、 時間をおいて再読するかもしれない。 追記:最近読んだ本で「不確実性」というキーワードが本書の中にも見覚えがあったから。

0投稿日: 2025.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ企業の利益を家計に移すことの意義を明確に語っているFT論説主幹マーティンウルフ氏インタビューが大変興味深い。また、感性の重要性が問われる昨今、無思考や無配慮でも理想主義でもダメ、証拠から積み重ねる理想的思考が重要と訴えかけられたのが印象深い。

0投稿日: 2025.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

吉成真由美さんの対談シリーズ?第三弾かな。 今回もまた示唆に富んだ様々な示唆やファクト、最先端事情に触れることができる。 日常生活を送る上で知る機会がなかなかない最先端の巨匠たちの意見に触れられるので、なかなか興味深い。興味が出たらそこから深掘りしてけばいいように思う。 P.63 チョムスキー 日本がNATO軍と共に「集団的自衛権」と呼ばれるものを講師するということは、すなわちイラクや中東の国々を破壊するということを意味するのです。リビアの破壊や、中央アメリカの国々の政府軍によるテロ行為などに加担するということになります。「自衛」とは言っていますが、そんなことを言い出したら、なんでも「自衛」でしょう。 ヒトラーがポーランドを侵略した際に使ったのが、「自衛」という理由でした。「無謀なポーランドのテロ行為」からドイツを「自衛」するということだった。チンギス・カンもおそらく、自分の行為は「自衛」だと言ったでしょう。「自衛」という言葉は無意味です。単なる侵略と暴力のことだ。 P.66 チョムスキー 過去の外交関連の機密文書を調べてみればわかることですが、非常にハッキリしているのは、政府は、国民から自分達を守るために、監視と眺望活動を行なっているということです。国家の機密を守るというケースも無きにしも非ずですが、活動のほとんどは、政府が国民から自分たちを守るために行われているのです。 ペンタゴン・ペーパーズ(国防長官ロバート・マクナマラの指揮のもとに作成された、一九四五年から六七年にかけての、ベトナム戦争の詳細な経緯の記録)の例を見てみましょう。あれがニューヨーク・タイムズにリークされて、機密漏洩だと糾弾されたわけですが、あの中に記録されていたことはすべて、民主主義国家であるならば、決断を下すための判断材料として、アメリカ国民が当然知っておくべきだった。ところが、国民には秘密にされていました。ロシアや中国や北朝鮮に対して秘密にしておくべきことは、何も書かれていなかった。自国民に対して秘密にしておきたことが書かれていたのです。 P68 チョムスキー 「正当な戦争」というのは、勝者の論理です。勝者は自分たちの犯罪を償う必要がなくて、敗者は償わなければならない。 東京裁判は、言及するのもばかばかしいほど完全なる茶番ですから、まったくの論外ですが、例えばニュルンベルク裁判の例を見てみるとーーあれはおそらく、最もリーズナブルな国際裁判であったと思いますがーー、そこで糾弾された犯罪はなんであったのか。これは非常に盟約です。もしドイツが罪を犯して、連合国側がその罪を犯していなかった場合は、それは犯罪である、と。しかし、もしドイツが罪を犯して、われわれも同じ罪を犯していたら、それは犯罪にならない、と。これがニュルンベルク裁判の論理でした。(中略)当時のアメリカの検察側弁護士テルフォード・テイラーは、「戦争犯罪とは、自分たちがおこ朝津、相手側が犯した罪のことである」と皮肉を込めて言っていますが、これが「勝者の正義」と呼ばれているもので、常識なのです。 P.69 チョムスキー イスラエルの歴史家ユヴァル・ノア・ハラリによると、われわれはおそらく最後のホモ・サピエンスであり、あと一〇〇年ないし二〇〇年しないうちに、われわれは自らを滅ぼすか、あるいは、テクノロジーを使って無期的なポスト・ヒューマンに発展していくだろう、と。 過去四〇億年、生物は「自然選択」によって進化してきて、生命は有機的(オーガニック)な存在にとどまっていたけれども、今後は初めて、インテリジェント・デザイン(創造説が説くような「万能な存在」というものになった人類が、自らをデザインすること)によって進化行くことになり、ホモ・サピエンスとポスト・ヒューマンとの合田には、越えることのかなわぬ差が生じていって、約五〇%にも上る人間が職を失い、役立たずになるだろう、と彼は予測しています。 P.83 カーツワイル 人と人のつながりや、自然に親しむことが人間を最も幸せにしてきたのだとしたら、ポスト・ヒューマンは果たして幸せになれるのだろうか。貧しければパン一枚で、至福の時を手に入れることができるが、生活が豊かになれば、もうそれでは十分幸せにならない。かといって、貧困から脱出したら幸せも遠のいてしまうかといえば、まったくそんなことはなく、今度は違った幸せを手に入れることが加納になる。だから、ポスト・ヒューマンになれば、現在はまだ予想ができないような、まるで異なるそれなりの幸せというものが出てくるのかもしれない。あるいは「将来人間は本当に幸せになれるのだろうか」という問いかけそのものが、感情がコントロールされたポスト・ヒューマンにとっては、無意味なものになっていくかもしれない。 P.86 カーツワイル すべてのテクノロジーではないですが、情報テクノロジーに関して言えば、価格と能力については、将来が非常にハッキリと予測できる。わかったのは、それが指数関数的に変化していくといことです。 最初に作ったグラフは、コンピュータのコストパフォーマンスのグラフでした。(中略)非常に予測可能なスムーズな線を示すことになりました。しかも第一次世界大戦や第二次世界大戦、大恐慌、といった歴史上の一大事がグラフに何の影響も与えていない。二〇〇八年の経済危機で、この成長がスローダウンしたかというと、まったくそんなことはないんですね。何があっても非常にスムーズな傾きを維持している。 P.115 カーツワイル マービン・ミンスキーによると、「ディープ・ブルー」や「ワトソン」が、それぞれチェスチャンピオンやジェパディ!のチャンピオンを破ることができたのは、それらが非常に領域特定的なタスクであったからで、人間にとっては難しいけれども、コンピュータにとっては比較的やさしいだったからだと。 逆に、例えば枕を枕カバーに入れるといった人間にとって容易なタスクは、コンピュータにとって苦手なことなのだと。 P.141 カーツワイル 数千年前といわず、わずか数百年前でも、人間の生活は悲惨なものでした。文学や哲学書を紐解けば一目瞭然です。トマス・ホッブス(一七世紀半ばに『リヴァイアサン』を緒したイギリスの政治哲学者)は、人間の生涯は短く惨めで、災害が多く、疾病が蔓延し、貧困にみまわれていた、と記しています。細菌感染が起こっても抗生物質などなく、社会保障もないので、一家が破綻して離散の憂き目にあうのが常でした。人生は悲惨だった。 まだすべての病や苦難が校区服されたわけではないですが、テクノロジーの発達によって多くの障害を克服してきました。もちろん武器開発など、テクノロジーのネガティブな面が拡大することも確かですが、私自身は、テクノロジーのポジティブな面がネガティブな面を上まっていると考えています。ポジティブ面を伸ばしながら、同時にネガティブな面を縮小していくことが、これからの課題です。 P.153 ウルフ スイスのダボスで開かれた世界経済フォーラム(二〇一六年)で、世界経済を俯瞰して公平に語れる人は誰か、といく人かのエコノミストに尋ねてみると、一様に名前が挙がったのがウルフ氏だった。同時に、経済モデルは予測にまるで役立たないし「経済は錬金術であって、サイエンスじゃない」と彼らが口にするのも聞いた。 P.163 ウルフ 「浅い統合」と「深い統合」のジレンマがあります。単に参加国が集まって、話し合いによって様々な規則についての多国間協定を結ぼうとしても、国々の規制基準がばらばらでは、もう何も決まらなくなってきているため、このような「浅い統合」ではなく、地域を限定して、その中では規制基準をしっかり統一しようという「深い統合」を目座右掌になってきたのです。しかし「深い統合」をするには国の壁が障害となる。 大戦後われわれは、標準的な国境措置として、関税障壁を低く抑えてきました。ただ一つの例外は、日本でよく知られている通り、農業です。他の産業では従来の関税障壁はほぼほとんど取り払われています。 ますます重要になってきているサービス分野では、従来の良いでの国境障壁は存在してきませんでした。あったらサービスが提供できなくなってしまいますから。その代わり、サービスも含めたあらゆる分野で、交易の障害となってきているのは、規制です。これらの規制はそれぞれ妥当な理由で設定されているわけですが、国によってまちまちで、それが交易の大きな障害になってきた。 ではどうするか。「相互承認」(mutual recognition)と「規制の緩和」(regulatory harmonization)という二つのアプローチがあります。「相互承認」というのは生産国の規制基準に見合う外国製品は受け入れるということです。この場合の規制基準は、自国の法律で決めたものではないから(他国が決めたものを受け入れることになって)民主主義と相いれないですね。他方で「規制の調和」とは、共通の基準で合意することです。 P.173 ウルフ アルゼンチンが実際に破産したかどうかというのは、興味深い問題です。破産というのは法律で決められたある状態を指すというのが私の理解です。契約上の負債を払わない、あるいは払えない状態を指す。ですから、主権国家が破産するという場合、彼らは本当の意味で支払い不能になったということではないですね。どうしてもというなら払えるんだけども払わない、つまり政治的な判断です。(中略)そうなると普通次に起こるのは交渉です。 P.198 ウルフ 世界的に見ても主権国家の分裂がパターンとなっているでしょう。人々はある程度自分たちに似てる人たち、自分達を代表してくれる人たちによって統治されることを望ので、世界のほとんどのちいきにおいて、小国ができてくることになり明日。民族をもとにした政治的視点をもって国を作ると、それぞれの国はとても小さくなる。日本にように、大きな国でほぼ単一民族というケースもあります。中国はもっと複雑ですが、似たようなケースです。(中略)小国は大国に比べて有利な点があるか、ということですが、民族的にわりあい同質の国は、政府の正当性を受け入れやういですね。これは国の大きさというよりも、国内の人々がどれだけ多様性をうまく処理できるかにかかっています。 大きければいいというものでもないことは明白です。文化的に同じような水準のヨーロッパの国を比べてみれば、大きな国が小さな国より豊かだということはないどころか、小さな国が交易や国際分業などによって見事に繁栄することは、十分に可能でかることがわかります。(中略)小国が成功するにはいくつかの条件が必要です。まず一つ目は、世界市場へのアクセスがあること、世界のオープン・システムの一部になっていることです。ですからもしグローバライゼーションが崩壊した場合、小国は国外市場に頼らざるを得ないため、被害がより大きくなります。 二つ目は安全保障の確保です。小国は小さすぎて、自国の独立を守るための安全保障を、自ら十分に確保することができない。 P.203 ウルフ ツキジデスが指摘したように、民主主義は脆弱で、特に経済が弱っている時には、先導的な文言に左右されがちになり、デマゴーグの台頭を許してしまう傾向にあります。今日、人々はツキジデスの時代よりはるかに高い教育を受けていますが、それでも(デマゴーグを排除するには)十分ではない。メディアにも大きな責任がありあす。われわれの憲法制度には、古代アテネにはなかった厳格なチェック&バランスの機能があります。今後一〇、二〇、三〇年の間に民主主義が時代の流れにうまく適応していけるかどうか見守っていきたい。 P.258 ダイソン 「私は異端者であることを誇りに思っている。世界は、通説に挑戦する異端者を常に必要としている」と語るダイソン氏は、通説やドグマに惑わされず、様々な問題に対して常に独自の視点を提唱してきた。 例えば、気候変動問題については、気候変動があることは認めるが、気候モデルが脅すほどひどくはないし、何より気候変動研究がファナティックかつ政治的になってしまって、いかなる批判的研究も受け入れないという状態であることに対して、強く批判している。気候変動については、モデル構築ではなく地道な観測研究がなされることが重要であると。 P.271 ダイソン 宗教は、サイエンスよりもずっと深いルーツを持っていると言えるでしょう。歴史的に見ても、はるか昔から人間に浸透しています。宗教はそれぞれの時代のモラル形成に重要な役割を果たしてきました。われわれには、何らかのルールに沿った、その時代の合意に基づく行動のパターンというものが必要です。宗教は、ルールを提示するための、強力な方法でした。一方で、(宗教関係者や王族・貴族といった)宗教と結びついた個人に過大な権力を託すことにもなってしまいましたが。 善と同時に、多くの悪も宗教に結びついてきました。全体としてみれば、宗教はおそらく悪よりも善のほうが上回ると言いましたが、だからと言って悪がなかったことにはなりません。私自身は、宗教とは私たちの本質に深く根差した考え方である、と捉えています。私たちは計算機ではありませんから、事実よりも、物語や伝説やファンタジーというものに強く反応します。 P.272 ダイソン あなたは、「世界を見る一つの窓がサイエンスで、もう一つの窓が宗教である。物事のメカニズムはサイエンスの問題であり、物事の意味は宗教の問題である」とおっしゃっていました。 P.274 ダイソン あなたはバートランド・ラッセルを引いて「サイエンスは組織化された顧問センスで、哲学は組織化されたたわごとだ」とおっしゃってましたね。 P.288 ダイソン 過去、最も効果的に行われた軍縮は、交渉などせずに、「これらの武器は不要だから廃棄する」と言って、一方的に実行してしまうという方法です。これは一九八九年に南アフリカ共和国でなされたもので、最も成功した核軍縮のケースです。(中略)アメリカで軍縮に最も成功したのは、お父さんのほうのブッシュ大統領でした(一九九一年九月)彼は実際、アメリカの核軍備の約半分を廃棄したのです。 P.298 ダイソン いじめはひどい問題です。(中略)解決策としては、子供たちをなるべく大人と一緒にいるようにして、大人たちと面白いことを一緒にやるようにする。そうして、子供同士でいじめる機会がないようにするのがいいのではないか。

0投稿日: 2022.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ知りたいことを、かじりたい時 便利な入り口としての新書。 世界の賢人はどんなこと考えてるんだろう? と思って読んでみました。 真逆な意見が載っていたりして 難しい…けど、それぞれに真剣なのは 伝わってきたかな。 『リングワールド』のアイデアのもと ダイソン・ツリーを提案した ダイソンさんの話が興味深かったです。

2投稿日: 2022.01.29 powered by ブクログ

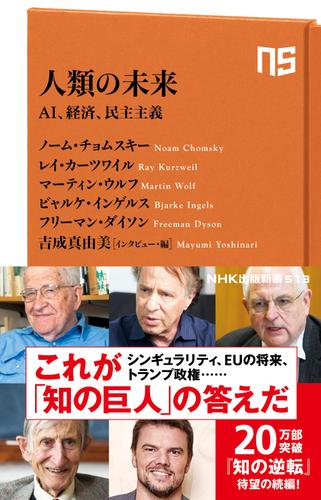

powered by ブクログノーム・チョムスキー、レイ・カーツワイル、マーティン・ウルフ、ビャルケ・インゲルス、フリーマン・ダイソンといった政治学教授、発明家、経済ジャーナリスト、建築家、数学者といった知の先端をいく人たちへのインタビュー集。 AIが指数間的に成長していく未来を描くレイ・カーツワイルの話が一番面白かったし再読したい。 どの人たちも専門分野以外にも深い知識を持っているのが参考になる。 インタビュアーの吉成さんの質問が全部的確で勉強量も含めて頭の良さがにじみ出ていると思う。あとがきの見解の「不確実社会では感情に訴えるようなシンプルストーリーはプロパガンダだと思ってファクトチェックを重ねて熱狂を避ける」というところに同意。 各著者におすすめの本を聞いているのがありがたい。

0投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類の不確実な未来を何を基準にして生きていくべきなのか、今後の未来はどのようなテクノロジーの進化を通していかなるライフスタイルが繰り広げられていくのか?このようなことをそれぞれの各専門分野の有識者たちによるインタビューを通して語られる内容を学び来るべく未来の礎を築ける参考となる。不透明な不確実な未来をどのような捉え方で生きるべきかの参考になる本である。

0投稿日: 2020.08.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ2015年5月から2017年2月までに収録されたインタビューを2017年4月に発行したもの。こういう方々が、コロナ後の世界について語ったものを読んでみたい。 現在は、地質学上の「人新世(Anthropocen)」と呼ばれる、人類が地球環境に大きな影響を及ぼす時代で、もし始めたら世界が終わってしまうから、人類はもはや戦争をすることはできない、という5人に共通の考えが紹介されている。

0投稿日: 2020.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ現代社会のさまざまな分野の泰斗である人たちへの人類の未来に関するインタビュー集。 フレーズの引用はノーム・チョムスキーの発言より。

0投稿日: 2019.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ既存、既成概念にとらわれない様々なそして先端の考えや視点を紹介する一冊だ。アメリカの政治、民主主義、資本主義、AI、建築、宇宙など広く(表面ではあるが)見れる。それぞれのインタビューイーの見解をにわかに支持はできないが、関連著書を読んで深めたい。 とりわけ、 カーツワイル氏の話をにわかには信じられないが士郎正宗氏が描くGhost in the shell (攻殻機動隊)のような大脳新皮質がクラウドにアクセスするような電脳時代が来るのだろうか。 吉成真由美氏の知的なインタビューにも感嘆する。

0投稿日: 2019.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ「サピエンス全史」が出た勢いで、その方向で面白そうな知的フロンティアの方たちに聞いて回った的なインタビュー本。 こういう視座で世界の行く先を見たり考えたりしてる人がいるのねーという、とっかかりになる本。

0投稿日: 2019.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

知の巨人たちへのインタビュー集。理解の幅を広げるには良い。あと、インタビューを受けた人たちのお勧めの本が出ており、2度のお得感あり。

0投稿日: 2019.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログノルウェーの物理学者アイヴァー・ジェーバーの「気候科学はもはや科学ではなく、宗教と化している」を引用した上で上記のテキストが書かれている。たぶんノーベル物理学賞受賞者が語ったのは気候変動が資本主義に組み込まれ、金儲けのために悪用されて、実態と懸け離れてしまったことへの警鐘であったのだろう。日本では武田邦彦が同じ主張をしている。 https://sessendo.blogspot.com/2019/02/ai.html

0投稿日: 2019.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログチョムスキー、カーツワイル、マーティン・ウルフといった斯界の大御所たちとのインタビュー集です。テーマは題名の通り、人類の未来。 とくにカーツワイル氏の世界観にはショックを受けました。情報テクノロジーの指数関数的進化により、AIが人類の知能を2029年に超越するという所謂シンギュラリティの提唱者なのですが、その先には超小型化したデバイスが人間の神経系に入り、知能と認識の飛躍的拡大が可能になる、とのことです。また資源・エネルギーの制約という問題が克服され、国家の役割が薄れて人々が世界市民となっていく、と。氏の思考そのものが指数関数的です。 またFT主幹のマーティン・ウルフの世界経済に対する俯瞰は、氏の歴史と社会に対する深い見識に裏打ちされていて、自分の蒙が啓かれる思いでした。哲学にも造形が深く、問いかけが哲学的なところもあります。 建築が好きな方は、デンマークのビャルケ・インゲルス、科学に興味のある方にはフリーマン・ダイソン両氏のインタビューに特に興味を持たれるでしょう。

0投稿日: 2018.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ【由来】 ・図書館の新書アラート。反応したのはチョムスキー 【期待したもの】 ・前の「知の逆転」も面白くて入手したほどだし、チョムスキーに加えてカーツワイルがいるとなれば読まないわけにはいかない。特にチョムスキーはこれまで西欧のメディアを手厳しく批判してきた。その点で、トランプへの共鳴はないのかというのも興味のあるところ。 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】

0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ人類史に前例のない加速度で起こる激変期に何が起こるか?胸が躍る。 人類史上、エキサイティングな面白い時代になるかも?

0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ知の巨人たちへのインタビューを中心に、現代のホットトピックスを多面的に切り取ろうと試みたシリーズの第二弾。 トランプ政権、シンギュラリティ、環境問題。 知の巨人たちでさえも異なる見解を示し、 いささか混乱してしまうがその葛藤こそが深い洞察を生む。 インゲルス氏の章が特に印象深かった。建設という枠組みの中でアートとサイエンス、エンジニアリングが融合していくのだが それは建設に限らず、様々な領域で起こっていることだ。 この本で得られたものを通しあらためて世の中を見てみると、また違った考えをもつきっかけになりそうである。

0投稿日: 2018.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログその道を究め、そして広く世界的な問題についても発言をしている著名人に「人類の未来」についてインタビューをしたもの。インタビュワー・編者はNHKの吉成さん。 インタビューを行ったのは次の五人。 ・ノーム・チョムスキー「トランプ政権と民主主義のゆくえ」 ・レイ・カーツワイル「シンギュラリティは本当に近いのか?」 ・マーティン・ウルフ「グローバリゼーションと世界経済のゆくえ」 ・ビャルケ・インゲルス「都市とライフスタイルのゆくえ」 ・フリーマン・ダイソン「気候変動モデル懐疑論」 面白いのは、各人が結論が出ていない大きな論点に対して明確な意見を持っていることだ。 特にシンギュラリティや気候変動については、それぞれ違う意見を持っている。チョムスキーはシンギュラリティに対して懐疑的だし、当然レイ・カーツワイルはその到来を信じている。 チョムスキーは日本の平和憲法を高く評価する。カーツワイルは情報技術だけでなく、長寿を実現するナノテクを含む医療技術やエネルギー技術、食糧生産のバイオ技術などの指数関数的な進歩が世界を変えることを信じている。マーティン・ウルフはユーロの通貨統合を失敗と断じる。フリーマン・ダイソンは温暖化を宗教と断じる。原子力には賛成だ。 面白いのは最初のチョムスキー以外の人に、それぞれ推薦図書を聞いている。特徴が出てよい。『心の社会』...読まないとな。 カーツワイルは、マービン・ミンスキー『心の社会』とガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』 ウルフは、バートランド・ラッセル『西洋哲学史』、ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』、ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史』、マキャヴェリ『君主論』、エドワード・ギボン『ローマ帝国衰亡史』 インゲルスは、キム・スタンリー・ロビンスンの火星三部作『レッド・マーズ』『グリーン・マーズ』『ブルー・マーズ』 ダイソンは、E.T.ベル『数学を作った人びと』

0投稿日: 2018.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログレイカーツワイル氏の章が一番興味深かった。 吉成真由美さんによるインタビュー形式。(うち何人かは面着ではなく電話インタビューだそう。よう書けるなあ、とちがう次元で感心。)

0投稿日: 2018.07.18 powered by ブクログ

powered by ブクログものすごく面白くて、ワクワクされられる。 いろいろな分野で活躍する5人にインタビューする、人類の未来。 悲観的なことも、楽観的なこともあるし、お互いに意見が合わない部分もある。 インタビュアーと、話し手が頭が良く、明晰でわかりやすいため、AI、環境、政治、テクノロジーについてわかったように感じるほど。 普段は長生きに興味はないけれど、この本を読むと、未来をみたいと思わずにはいられない。

0投稿日: 2018.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログインパク知6・4 かかった時間140分 それぞれの分野で先端を行く5人の知識人に、人類の未来について問うたインタビュー集。いくつかの、踏み込みきれなかった質問や、相手に躱された質問があるようだが、各分野の現状を整理して質問を重ねる吉成真由美と、インタビュイーたちのやりとりはエキサイティングで、(ときどきわからないところはあったものの)面白かった。 チョムスキー トランプと民主主義についての話。「正義」は王者が独占する、ということと、シンギュラリティへの楽観的な姿勢(人間の優越性は変わらない)。 レイ・カーツワイル シンギュラリティの話。ポストヒューマン、人間のバックアップ。サイエンスフィクションがいまやサイエンスである。 マーティン・ウルフ グローバリゼーションと世界経済のゆくえ。 ユーロという貨幣は、政治システムが伴っていないことが失敗。世界市場にアクセスできて安全保障の力がある小国は成功する。国家が強くないとダメ、人生の意味は社会関係と献身の感覚。 ビャルケ・インゲルス 都市とライフスタイル。インタビューが電話だったようで、あんまり突っ込めていない感じ。建築はアートと工学と物理。Yes is more。建築でコミュニティづくり。 フリーマン・ダイソン 気象も(経済と同じで)説明できるが予測はできない。学校いらない、博物館ですべてオッケー。 姉妹編があるらしいので、そちらも読みたい。また、インタビュアーの方のまとめ方や問い方が的確で、何者かと思ったが、経歴を見たらMITからのハーバードで納得。 それにしても、ポストヒューマンかあ。

0投稿日: 2018.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ[図書館] 読了:2018/2/11 相変わらず難しい…。 興味深かったところ p. 66 チョムスキー:(大規模な監視と諜報活動は何のために行われるのか?)活動のほとんどは、自国民から政府を守るために行われている。スノーデンがNSAによる違法な諜報活動を暴露した時も、アメリカ政府はすぐにNSAのプログラムは54ものテロ行為を未然に防いだと主張した。メディアが調べるとそれは12のテロ活動と修正され、さらに議会が調べるとたった一つだったということになって、しかもその一つの「テロ活動」の中身は誰かが8500米ドルをソマリアに送金したというものだった。 p. 68 チョムスキー:もしドイツが罪を犯して、連合国側がその罪を犯していなかった場合は、それは犯罪である。しかし、もしドイツが罪を犯して、連合国側も同じ罪を犯していたら、それは犯罪にはならない。これがニュルンベルク裁判の論理だった。これが「勝者の正義」と呼ばれているもので、常識なのだ。 p. 216 マーティン・ウルフ:19世紀初めのイギリスでは、鉄道をはじめとする産業の発展があり、非常に長い年月にわたって利益を享受できる鉄道というものを敷くにあたって、そのための法律ができ、人々はそれを信頼することができた。それはイギリスが国家として強く、その法律を遵守してくれるという信頼感があったからです。 ですから、われわれの経済に対して無政府主義的なイルージョンを抱く人たちがいますが、そういう人たちはたいてい強い国に住んでいて、その恩恵に浴してるということを自覚していない。コンゴ民主共和国のように政府が機能していないところに行ってみれば、経済そのものが成り立たないことがわかると思います。 →「国家」の強さについて。佐藤優氏も「人間の叡智で似たようなことを言っていた。

0投稿日: 2018.02.15 powered by ブクログ

powered by ブクログP309 フリーマン・ダイソン 何かをする前に全てを学んでおく必要があると思わないこと。一番いい学習のやり方は、実際にやってみることです。(模擬ではなく)実際の問題を解決するために努力することです。その過程で一体何を学んだらいいかが分かります。非常にたくさんの人たちが、何年も大学や大学院で時間を使っています。サイエンスのビギナーになるために、まずすべてを学ばなければならないと思うからですが、それは間違いです。実際の問題に挑戦すべきです。そうすれば、学ばなければならないことはそれほど多くないと気づくはずです。

0投稿日: 2018.02.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ(途中memo・雑考、整理前) シンギュラリティ、ニューエイジ、サイバーパンクの夢: シンギュラリティの論をすすめると、やたらとバカ扱いのニューエイジの夢がちらつく。 ・ 物理的に足りなくなった大脳新皮質が外側へ拡大していくときに、スマートフォンやインターネットを通じ、点データをつないだネットワーキングやクラスタリングは爆発的に線形を飛び出し、指数関数的に拡張してゆく。 そして、バラバラの個というよりは、さざ波のようにおしてはかえす、人間、動物、生物の行動パターンや自然を観るとき、これら現象は、先人たちが追い求めた真理(神)の方程式のようなもの、本書にも断片的に述べられたωポイントへ向かう過程における、エネルギーの移り変わりやエントロピー変化の連続が繰り広げられているだけのことなのだろーか。 もしくは、すでに空間に含まれる全てが記された巻物の最後に記されているはずのオチを知るための解析、解読作業なのだろーか、とか。 ・ ポパーの「開かれた社会と…」は、傲慢なエリート主義で、結果のコストを負わなくていい立場での言説…というのは、そーなのかも、と思った。

0投稿日: 2018.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・「宗教というものは、われわれの知性がまだ黎明期にあったころの残滓であって、われわれが理性とサイエンスをガイドラインとして採用するようになれば、消滅する」(ラッセル) ・「私の所属する教会では、神を信じる人もいるし、そうでない人もいます。それはどうでもいい。教会に所属する際、何を信じているかを聞かれることはありません。」(ダイソン)

0投稿日: 2018.01.28 powered by ブクログ

powered by ブクログやっと読み終えた。 2ヶ月かかったんじゃないかな? 今年最後の読書になりそう(笑) すごく良いこと書いてあるし、何かを成し遂げた人の言葉はやっぱり深いなぁ、と思いつつ。。。 インタビュアの人も、インタビュー受ける人達も頭良すぎ。 天上人の会話や思考方法を知るにはいい本かも。

0投稿日: 2017.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログキンドル月替りセールで安くなっていたので購入。 象を調べるアリの1番先頭にいる何人かの著名な人物に象について聞く本。細かな理論ではなく、何をどう考えているかをわかりやすい言葉で説明されており、内容以上に分かりやすいし、気付きも与えてくれる。科学者である方々が、文学やビジネスについても敬意を持って語っている点はありがたい。

1投稿日: 2017.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログノーム・チョムスキー、レイ・カーツワイル、マーティン・ウルフ、ビャルケ・インゲルス、フリーマン・ダイソンの世界を牽引する5人の偉人たちへのインタビュー記事だった。 近い将来シンギュラリティーに到達してポストヒューマンの時代がやってくると言っているカーツワイルが、AIが囲碁のプロ棋士を破る時期を的確に当てたと、羽生さんの著書「人工知能の核心」で読んだ記憶がある程度で、ほとんど知らない人ばかりだった。 しかし、世界的に有名な人たちであるだけに、しっかりとした芯を持っており、学ぶことが多かった。 慣れない分野の知識であるだけに自分で言語化できるレベルにはなっていないが、普段はあまり触れることのない政治や経済、教育などさまざまな分野のことを知ることができた。 5人の中で、建築家の「ビャルケ・インゲルス」のことばが心に残っており、でき限り全ての要求にイエスと答えるように努力すると発言している。 両方の要求を聞き入れると破綻するプランもどうにかして両方のニーズに答えようとする姿勢が素晴らしく、そこからイノベーションが起こると信じていた。 複雑なニーズに答え、新しい発想を生み出したときの快感は計り知れず、みんなが幸せになる方向への努力は楽しいものだと思う。 最後にインタビュアーの吉成真由美さんが書かれていた言葉も印象的で一部紹介する。 「人間の記憶はカメラやビデオのようにはっきりしたものではまったくなくて、実にいい加減だ。たとえよく知っている人の顔でも、その詳細まで思い出すことができないことはよく知られている。しかしまさに記憶がいい加減であるそのことによって、まったく関係のないアイディアを自在に結びつけることが可能になり、創造性(クリエイティビティ)というものが生まれてきて、それが進化に有利に働いてきたのかもしれない。そうだとすると、もしAIの発達によって、さらにはAIと人間が一体化することによって、われわれの記憶が明確・鮮明・大容量になっていった場合、クリエイティビティのほうが犠牲になるということはないのだろうか。」 AIが人間の仕事を奪う時期がくると言われているが、こういったAIにはできない人間の良さを伸ばしていきたい。

0投稿日: 2017.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

世界で繁栄した国々は括目すべきことに、すべて民主主義国家であると指摘されていましたが、繁栄した国の筆頭がアメリカであるのなら民主主義の限界が現れてきたような気がします。100年後、200年後は私たちが想像もできないような、新しい主義に基づく国家運営がなされているのでしょうか。

0投稿日: 2017.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログインタビューの端々に初めて知ることが満載。ネットで調べながら、ようやく付いていく感じだが、大いに知的な刺激を受けた。たまにはこういったことも考えねばという気になる。。

0投稿日: 2017.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ国際関係、グローバル経済、テクノロジーから建築や気候変動モデルまで、ノーム・チョムスキー、レイ・カーツワイルなど5人の識者へのインタビューで構成された現状分析からの未来展望、温暖化やシンギュラリティなどその見解に識者の間でも見解が違うのが興味深いところです。と言いつつもこれで未来の方向性をはっきりと打ち出しているわけでもなく、分かったのは先の見えない不確実性の時代であるということ、努々分かりやすい物語で感情に訴えて来るやつを信用してはいけない、丹念に事実を拾い集めて自分で考えるしかないのだな。

2投稿日: 2017.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログノーム・チョムスキー、レイ・カーツワイル、マーティン・ウルフ、ビャルケ・インゲルス、フリーマン・ダイソン。 「5人に共通しているのは、複雑な系に対して、それが気候であれ経済であれ政治であれ、各人とても謙虚な姿勢であるということだ。シンプルなわかりやすいストーリーはすぐに熱狂的に広まるけれども、おそらく一つとして真実ではない。アリが象を斜め切りするなどそう簡単にできるものではないことを、とてもよくわかっているからだ。」吉成真由美氏

0投稿日: 2017.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログどのインタビューも深く掘り下げられていて、読み応えがあった。道を極めた人の考えを、インタビューだと偏りすぎずに聞けるのがいいなと思った。 内容に関してもどれも興味深かったが、サイエンスは大事だが人間にとっては物語も重要、というのが面白かった。むかし哲学と自然科学は密接だったというのも。なるほど。

0投稿日: 2017.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ知の逆転、知の英断からの3作目。 民主主義について-ノーム・チョムスキー AIについて-レイ・カーチワイル 世界経済の行方-マーティン・ウルフ 都市建築-ビャルケ・インゲルス 気候変動-フリーマン・ダイソン それぞれ読みやすく、興味をひく話でした。 前作までも含めて、インタビューの吉成氏が とてもかっこよいと思います。 どんな話題にも、内容に対しても質問や応答ができるのが 信じられないくらいすごいと思います。

0投稿日: 2017.05.27