総合評価

(55件)| 10 | ||

| 22 | ||

| 10 | ||

| 5 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

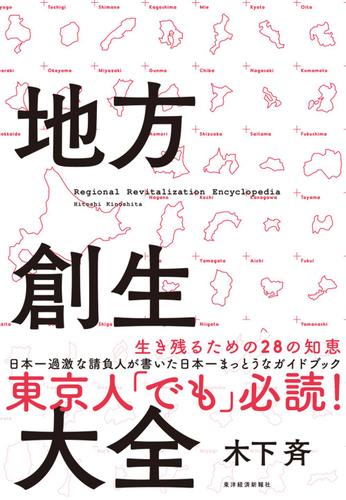

powered by ブクログ木下斉さんは地方創生では著名人。その代表作をAudible で聴きました。2016年発行の本ですが、2025年現在でも課題は解決されておらず、むしろ地域の人口減少はさらに進み、課題解決は難しくなっていることでしょう。 この本で例示される成功事例は簡単には真似はできません。環境が大きく変わっていることを地域全体で認識ささ、過去のやり方は通用しないことを理解しなければなりません。とはいえ大風呂敷の新規提案に乗せられてもいけません。 合意形成に振り回されない強いリーダーシップと明解な責任分担、補助金助成金に頼らない事業プランが必要ですね。これは地方創生だけでなく、大手企業の新規事業開発もまったく同じだと痛感しました。 北海道に行きましたが、広く整備された道路、やけに立派な公共施設、空き家になった街中の商店、バカでかい病院。作られてしまった立派な施設の維持費は人口減少の中で自治体にとっても過重な負担になっていることでしょう。 今すぐ、新しいやり方で、大鉈を振るわないと、地方は廃墟に化すと危機感を感じました。とはいえ、大鉈を振るえる人はどこにいるのか。考えさせられる本でした。

0投稿日: 2025.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ本当の意味での地域づくりや地域活性化は綺麗事ではなくビジネス性を持たせることが必要不可欠。というかそれこそが価値の創造に他ならない。補助金に頼らない価値提供とアピール。

0投稿日: 2025.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ自治体がいかに誤った地方創生戦略をとっているか、痛快に批判した本である。 公務員として当たり前だと思っていた事柄も、バッサリと否定され公務員としてハッと気付かされる場面も。 しかし、公務員という性質上やむを得ないものも多くあり、簡単に解決できるものではないのだろうなあとも感じた。ひとつの考え方としては参考となるものである。

0投稿日: 2025.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログおもろかった 自分が抱いてる地方創生のイメージが 結構ダメな例として挙げられていて、勉強不足を実感 ブランド化はレベルが高い ブランド化よりも付加価値向上策が重要 例:皆が売らない時期に売る、特定メニューに特化した品種をつくって売る 事前に成功するかはわからないので、始めてみて軌道修正しながら成果をあげていくしかない 行政が頑張れば頑張るほど、民間は行政に依存してしまうという矛盾がある 第3セクターの4割は赤字?

0投稿日: 2024.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方創生大全おもしろったです。 地方に住む行政職員の私にとっては、耳の痛い話が数多く出てきます。田舎あるあるについても、いろんな地方で活躍されている木下さんだからこその、リアリティのある文章がかかれています。 地方が人口減少していく中で、どう活性化していくべきなのかのヒントが数多く書かれており、大変参考になります。 まずは、計画をコンサルに頼むのではなく、地域に住む人たちが自分たちの頭で考えることから始めてみたいです。

0投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログたとえ地方活性化事業だろうと、事業は自力で資金を回し、持続できなければならない。税金(補助金)前提だと、危機感がなく、市場に合わない規模の事業になり、柔軟な撤退もできず、不採算事業となって地域の負債となる。 木下さんが普段Voicyで話されている内容の復習及び補足を読んでいるような気分になりました。

0投稿日: 2023.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ・利益を意識すること ・予算、補助金ありきではなくて、自走する仕組みを作ること ・モノをパクらず発想をパクる ・計画と実践を連続的に同じ人間が行うこと ・戦略に反しても良いということ(民間企業として自治体に相対するときはそうもいかないが) ・対症療法の繰り返しでなく、根治を意識すること →現時点で、まだそこまでいけてないという感覚 利益追求がある民間として、どういう寄り添いができるか? ・個人として、箔をつけること。どこで付加価値を出すか?

0投稿日: 2023.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ学んだこと5つ ①観光客数ではなく観光消費を重視しよう →10万人が1000円使うものを1,000人が10万使うものに変えていく →小さくとも単価が高く稼働率の良い宿泊施設は可能 ②地方創生に必要なのはお金を継続的に生み出せるエンジン ③撤退戦略などを立てると良い →必ず最初に決める ④公園の禁止を増やしすぎない(広場の扱い) →アメリカのニューヨークでは公園のコンセッション(営業権)で入札を行なっている ⑤民間の企業をうまく活用する →岩手県紫波町公民連携基本計画を立てた 感想 現在、自治体にいるが中身を全然理解していないと感じた。dxなどと言っているがそもそもdxを推進しなければいけない根本から考え直さなければいけないと思った。継続的な利益を出すための取り組みを作ることや、撤退戦略を作ることでまず、自治体の財政を復活させることから取り組んでいこうと思った。

0投稿日: 2023.08.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ読み終わった、テンポよく読めたは読めたけど、後半になるにつれ少し難しかった(私の想像力が追い付かなかった) 言っていることには全面同意。耳が痛い。 ただ、長くいる業界が違うので(福祉畑)、県がまるっと不要かといえばそうではないなと思ったり。少なくともまちづくりの分野ではほぼ役割を果たしていないことは改めてよく分かった。 また、プロセスはだめなまま水際対策にだけバシャバシャお金を突っ込んでるというのは、福祉も共通だと思った。 とにかく、対症療法しかできないのを変えなきゃいけないな。

0投稿日: 2023.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ3冊目となると、役所批判が鼻につくように感じる。経営センスはそこだけ批判しても語れないとは思う。実際に行政の補助金が効果をあげてる事例にはもちろん触れられず。自分の「茶碗」としてのスタンスは理解するけど、どこにその経営センスがあるか、求められるか、そこを描いてほしかった。

0投稿日: 2023.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ地域創生コンサルタントの著者による、地域における創生ビジネスの進め方。ニーズを把握し、魅力あるサービス、製品と提供すること、きちんと利益の出るエコシステムを作ること、計画変更は柔軟に行うこと、撤退基準を明確にしておき、だめならやり直すこと。民間企業ならあたりまえのことなのだが、これらが地域行政では行われていないという。しかも、国からの補助金を目当てにした単発プロジェクトばかりだという。本書はビジネスの基本を説く書であり、そして、現実のお役所仕事の駄目さを赤裸々にオープンにする書でもある。 以前、講演会を聞かせてもらったこともあるが、本書にあるように、まっとうなビジネスの基本、考え方を、地域創生でも使うことが重要と力説されていた。

0投稿日: 2022.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ外からのコンサルじゃダメなんだ、 というのが、一番刺さったポイント。 著書の木下さんの肩書きも、 コンサルタントではなく まちビジネス事業家。 事例やハウツーというよりも、 木下さんの気構えやスタンスが 勉強になります。

0投稿日: 2022.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログその事業から撤退するラインを事業に着手する前にあらかじめ決めておく! 大怪我しないためには大切なことですね。

0投稿日: 2022.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ言ってることは正しくても、反感を買えば人は付いてこない。人が付いてこなければ、成果も付いてこない。ずるい仕事術を読んでほしい。

0投稿日: 2022.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトル通り、地方創生の全てが詰まっていそうな本。 ただ地方創生だけなく、全てのビジネスにも通ずる1冊だと感じた。 というのも本書を構成している5つの視点が、以下のようにどんなビジネスでも問題になっている切り口だからであると考える。 ・ネタの選び方 ・モノの使い方 ・ヒトのとらえ方 ・カネの流れの見方 ・組織の活かし方 この視点をもとに、ゆるキャラや特産品、地域ブランド化、ふるさと納税、人口増減問題、観光問題といった問題を様々な事例を紹介してくれている。 特に公園コンセッションの事例はすごく面白かった。街づくりとはアセットマネージメント(不動産経営)である。 どんなビジネスにおいても、責任を持って主体的に実行が出来ることに価値があるということ。

0投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログp115 二宮尊徳が残した「積小為大」という言葉に基づいています。 p208 〜場合によっては躊躇なく撤退を決断できるよう、初期に撤退基準を設けておく必要もあります。 p209 〜各事業の責任を明確にすることと、その責任を個人や組織で負い切れる範囲で実行する必要があります。 p225 二宮金次郎は「分度」と呼んでいます。簡単に言えば、収入に基づいて支出を決め、黒字体質にする p234 確実に成果をあげる取り組みの多くは、「既存の組織を変化させる」なんてことに労力を割くのではなく、「新たな組織をつくる」ことで、この壁を突破しています。 p287 「戦略の問題を、戦術によって克服することはできない」〜間違った戦略が大半だったりする〜。 #自治体に限らず、様々な組織にとって参考になります。

0投稿日: 2022.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方創生を考えるにあたっての 基本みたいな部分を理解することができた。 如何にして小さなことからコツコツと頑張ることが 大切だということ。 誰かの課題を解決するところから 事業はスタートするということ。 絵空事ではなく現実的に進めること。 得手して聞くと当たり前なことでも 実践することが難しいものだ。 行動に起こそう。

0投稿日: 2021.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了。 地方創生は、補助金などで奇抜な事業を当てることではなく、地方で「稼ぐ」エコシステムの構築を地道に進めていくことでのみ実現することができる。 ふるさと納税の返礼品の質を高め、財源獲得競争に勝利したとしても、毎年の安定した財源として計算できなければ、地方創生には繋がらない。

1投稿日: 2021.09.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ他の本にも書いてあったが、地方で稼ぐということは大前提必要 この本では事例含めノウハウが詰まっている

0投稿日: 2021.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方行政に関わる身としては、ずっともやもや考えてきたことがバッサバッサ切れ味鋭く書かれてて爽快&爆笑。 私が溜飲を下げるだけでもいいかなと思って読み始めたが、今後活かせそうな視点も色々示されていた。 ●もともと売れないものをブランディングしたら売れるなんてどうしてそう思った? ●ゆるキャラなんてそもそも行政が予算かけて取り組むことか? ●失敗はなかったことにされる ●アイデアない人が集まってブレストばかりしてる ◯お金稼げるように考えよう ◯撤退ラインを決めとこう ◯合意形成ってそもそも無理だよ

0投稿日: 2020.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了。 もう1周する予定。 少し偏った意見もある印象。 しかし、無知な自分には地方創生の現状を知る上で最初に手にした1冊としては正解だったかなと。 行政の方とコンサルの方が見るのはあまりおすすめしません。嫌な気持ちになるでしょう。

0投稿日: 2020.08.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かったぁ。 補助金ありきの地方創生はうまくいかないに決まっている。税金でハコモノを作って、運用はうまく回っているように見えても、初期投資が回収できないなど。 横並びにゆるキャラ作っても経済効果に寄与しないなど。 事業をやっていない人間がコンサルやってもうまくいくはずがないなど。 なかなか手厳しい意見でした。 計画の段階から、 補助金は使い切ることを想定するのではなく、本当に必要な支出を吟味すること。 失敗した時の撤退シナリオなど、当たり前のことを当たり前にやるということなんだろうな。 もっともっと、官民連携というのが盛んにならないといけないし、事業目線を持たないといけない。 地方創生は横並びではなく、その地域の課題やコアアイディアをしっかりと考える必要がある。

0投稿日: 2020.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ第1章 ネタの選び方 第2章 モノの使い方 第3章 ヒトのとらえ方 第4章 カネの流れの見方 第5章 組織の活かし方

0投稿日: 2020.06.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ気づき ・地方創生は、行政が中心となり進められ、ある程度成功している印象を持っていたが、そうではなかった。大切なのは、民間が中心となって、失敗・挑戦を繰り返し、課題を解決することだと分かった。 to do ・小さいものを積み上げて、大きなものを作るようにしていく ・失敗と挑戦を繰り返すことで、力をつける

0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ「地方が創生しないのは、地方が創生しようと思っていないから。」というのは本質。また、補助金でなくビジネスでこそ地方経済が蘇るというのも本質。良書。

0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の自治体数は大小合わせ1,700+あるわけだが、国が掲げる紋切り一律型の「地方創生」とは一体何なのであろうか。著者はこれらが抱える問題の本質を明確かつ鋭く指摘している。特に第3章の人口施策の問題分析は秀逸だ。地方創生の旗振り役に問題多い某大臣を挿げていたことからもわかる通り、国の力の入れ様は相当空転している。それに対して著者は主にヒトモノカネ観点から課題抽出しているが、その手法は民間企業の其れと普通に行っている方法だ。目標を決めてKPIを定めてPDCAし場合により撤退する。官僚機構はそれが最も適していたからそうした形になっているが、地方交付金や助成金頼みの創生施策が成功しようはずもない。当たり前ながら収支管理をしっかり行う民間手法が適しているはずだ。著者は王道的にしっかりをその点を指摘している。 地方創生の問題を理解する上では面白いのだがやや惜しいのは「あれダメ、これダメ」の失敗理由オンパレードで、いざ施策提言となると一般論やベストプラクティスの紹介に留まっているところだ。富山市の富岩運河環水公園や岩手県紫波町のオガール広場の事例は面白いが、1,700+ある自治体の創生は一般企業と同じく倒産もあり得ることを理解させ一歩踏み込んだ内容が欲しかったと思う。

0投稿日: 2020.04.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ失敗事例が多く学びになる が、著者の他出版物も含め行政・利権者批判が多く、そのバランスというか見方の一元性からどこまで受け止めていいのか迷ってしまう部分がある。

0投稿日: 2020.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ行政が多く関わる地域でも、結局は持続できる事業をつくることが大事。民間と変わらない強いビジネスをつくること。 地域活性化・地方創生には、 地域学を学ぶことも大事だけど、 その両輪でビジネスや経営や物事の仕組みをつくることを学び、アウトプットする人材が必要。

0投稿日: 2020.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログなぜ、全国で地方創生事業がうまく行かないのか。 なぜ、無理無駄が蔓延るのか。 解き明かし、対処法を示す。 普段の仕事に置き換えても通ずる事が多い。

0投稿日: 2019.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ全国の自治体の名を挙げて、政策をばっさり。 良い悪いを例として具体的に取り上げて評価していた。 超過疎地で公務員をしていた私にとっては全て、 「仰るとおりです。。」と思う事ばかりだった。 道の駅、プレミアム商品券そしてふるさと納税、そのどれもが地方創生に役立ったのかとゆうと、全く実感として感じることができない。あの時この本を読んでいれば、私は職員として町づくりに何か提案を持ちかけ、貢献できたのか、と考えさせられた一冊。極端な評価が多かったので、この意見が全て正しいと思い込まず、まだまだ色んな地方創生の本で勉強しようと思う。

1投稿日: 2019.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方創生の、実用的な方法を学ぶため、 購読。 ほとんどが、行政の批判だった点が残念。 以下、参考になる視点。 地域の活性化には、地域がそこにしかない突出したモノで稼げるようになることが大事。 これまでの地域活性化の政策や、それに関わるコンサルの仕事は情報格差ビジネスであり、 地域のためにはなっていない。 まちづくりとは、アセットマネジメントだ。 地方都市では不動産オーナーと組んで、建物が使われるように価値向上し、新規建物の供給は抑える。それにより不動産価値が向上する。 補助金に頼らず、稼いで黒字を出していく仕組みを作ることが大事。そのためには供給側でなく需要側に沿って計画を立てる。 計画でも、失敗した時の撤退戦略がないことがおかしい。 地域活性化の計画は、重要。だからこそ、計画は地域が自ら策定すべきであり、結果責任を負わない外部のコンサルタントに任せるべきではない。

1投稿日: 2019.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ結論は地方創生のためには自助努力で補助金に頼らず、民間の組織と同様に努力することが必要ということ。 頭でっかちにならずにスモールスタートで改善を続けていくしかないのでは。 個人的に心に残ったのは、環境や時代や政治のせいにしていたらダメということ。古い体質を捨てて進むしかない。

0投稿日: 2019.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ今度、公共金融、コンサルにも携わりたいと思って読んでみたが、地方創生のためのハードルや実態を分かりやすく書いていた。 目新しいことをするんじゃなくて、目の前にある問題を覚悟を持って向き合い、地味だが小さな実績を積み上げていくことが成功につながる。まさにその通りだ。

0投稿日: 2019.05.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ特に地方に住み人にとっては重要なことが書かれています。行政による政策がこんなにお粗末なものだったとは知りませんでした。やはり、民間がしっかりしなくては地域の再生は難しいんですね。

0投稿日: 2019.02.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ【由来】 ・ 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・「ゆるキャラ」なんて、大の大人が税金ぶち込んでマヂメにやることか?という導入部に象徴されるように、地方創生について流布してる通説や定説をきちんと考えて根本からひっくり返す、と言うか思考停止をしないで提言している本という感じ。 ・「大全」本だからチェックリストなんかも付いて、ちょっとマニュアル的と言うか指南書的な意匠。これで¥1,500なら悪くはないか。 【目次】

0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は紫波のオガールプロジェクトにも関わった木下斉氏。 いかに地方が無意味な事業を乱発しているか、行政がまちを貶めているかが述べられている。 他にも「稼ぐまちが地方を変える」「福岡市が地方最強の都市になった理由」等が有名。

1投稿日: 2018.10.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすい。自分ごととして地域創生に取り組めとのメッセージ。アンチパターンが載っている。 で、どうすればいいかは書いてない。そういうものだとは思うが、もやもやする。

0投稿日: 2018.09.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方活性化に関するサービス開発を絶賛考えている私としては当書籍は衝撃を受けた。 というのも地元で育ちずっと思ってたがフワッと言えなかったことを専門家の方がズバッと論理的に言ってくれた。また地方創生に関わるものでなくても会社組織という考えでも非常に参考になるといえる。

1投稿日: 2018.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ・販売できる商品を、生産者と共に作り上げていく。 ・限られた一部の人達に熱烈に支持される突出したコンテンツを用意する。 ・積小為大の法則 ・地域活性化で目指すべきは「所得向上」。人口減少がプラスになる可能性も。 ・人材について重要なのは、育成ではなく「発掘」 ・人口減少が、地域の生産性を高めるチャンスになる。 ・やって成果が出れば、賛同者は増える。合意形成は、最初にするものではなく、やった結果をもってなされるべきもの。

0投稿日: 2018.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

万能より特化型 オガールのバレーコート U2の自転車 稼いでいるマルシェは地産地消にこだわらない 小さく積み重ねる実践者の連携がカギ 10万人が千円ではなく1000人が10万円使う観光

0投稿日: 2018.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ数々の地域活性化プロジェクトを手がけたという著者の経験が詰まった一冊。全国的・歴史的にも上手くいっている事例は多くないが、失敗の原因を冷静に、適切に語っている。ただ、「民間が」「ビジネスセンスを持って」「責任の所在を明確にし「撤退基準を定め」「小さく素早く行動する」という原理の繰り返しで、やや深みがない気もする。

0投稿日: 2018.02.10 powered by ブクログ

powered by ブクログゆるキャラはお手軽なだけに飛びつきやすいが、経済効果は疑問。 経済効果は純増ではない。トレードオフと供給のボトルネックが考慮されていない。 食べたいもの、ではなく原材料を消化するための特産品。高い。 凡庸な地域と商材で地域ブランドを作ろうとする。 売れるからブランド化する。 プレミアム商品券。特化した商品を売るべき。 ビジネスコンペ。見えない壁。 石垣島のティーラアース。 コンパクトシティ、津山市のアルネ津山、青森市のアウガの失敗例。 視察見学対応で忙殺される、講演会の依頼。モデル事業化のワナ。降ってくるお金で潰される。 日本の公園は禁止だらけで何もできない。 大通公園のビアガーデンが日本一。 岩手県紫波町(しわまち)=民間の作る図書館で町おこし。武雄市とは真逆の発想。 人口減少対策の前に財政再建、自治体経営の見直しを。 観光客数ではなく観光消費単価。文化やライフスタイルで稼ぐ。 八戸の八食センター。八食100円バス。 ふるさと納税=税金頼みの地方産品の安売り。地元産業の自治体依存。歳出拡大=予算をどう使うか、を考え始める。 二宮金次郎は地域再生のプロ。名ばかりコンサルタントに任せると失敗する。そもそもコンサルタントは落札後初めて成功地域にヒアリングに行く程度。 撤退戦略がない第三セクター。活性化事業。 合意形成=集団意思決定は間違い。

0投稿日: 2017.07.04 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトル通り、地方創生に関して詳しく考察されている本。地方創生を行うにあたって合意形成を進めていくことが、如何に個性を無くして行くのか。ただ、地方で立ち振る舞うには周囲の合意形成が重要であり、尖って進んでいくにはかなりの困難を極めると思う。

0投稿日: 2017.04.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ木下氏の言っていることはいつもシンプル。 ・補助金使うな。 ・とにかく自分から実践。 ・小さく始めて大きくしろ。 まちづくりだけでなく、何であれこの考え方が重要。 とにかく自分で考え工夫しなければ、どの分野でもアウト。

0投稿日: 2017.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方創生には補助金なのではなく、各地で責任感をもち取り組むことが重要だと提言された本。 官での運営は単発になりがちであり、長期的に民間で取り組むことが重要。 また、制度・商品を作る前にマーケティング調査を実施する重要性を述べられているが、要は会社経営視点での地方創生が重要だと感じた。何事も自身の問題として取り組む事が大事だと改めて思った。 紫波町の事例のように近年、複合施設が求められている気がする。TSUTAYAしかり、多様化する事でリスクヘッジにも繋がっていると感じる。 地域活性化には不動産会社などお金に強い人材が必要。なぜなら不動産価値を上げれば、不動産オーナーは得をするため。アメリカでは、アセットマネジメント(不動産経営)と言われる

0投稿日: 2017.03.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

地方に一時的に移住しようと計画していたことから興味を持って読み始めたが、経営に関して無知だったにもかかわらずわかりやすい内容で面白かった。 地方に限らず、あらゆる組織にもあてはまる内容だった。 地域活性化でもっとも大切なことは利益を生み出し継続することなのだが、国から補助金をもらうことでそれをプレミアム商品券を発行したり、ハコモノを作って結局維持費の方が高くついたりと、外部からの資金援助なしに利益を出し続けるという目標そのものがないことが問題なのだそう。 補助金でプレミアム商品券を発行することによって地方の店の収益があがったように見えるが、それは一過性にすぎず継続的に利益が出るわけでもない。しかもその収益に関してもその地方の企業とは限らず都心部にある大企業の店であれば、その収益は都会で納税されるため地方自治体の収入が増えるわけではない。地方を活性化させるための施策なのに結局は地方の活性化にはつながっていないことが多いのだと。 そもそも、国からの補助金やふるさと納税をあてにしては地方は生き残れない。今後人口が減少していく中で、単純に供給を増やすだけでは逆効果で、需要が減っていく中で無駄な事業をやめて、何を優先させて投資していくかを真剣に考え、経営を黒字化させることがもっとも重要な課題なのだと。 これは地方自治体にかかわらず、多くの組織にあてはまるのだが、新しいことを始めようとしても様々な利権がからんでいたり、責任を取りたがらない無責任な人の批判などによって潰されたりすることが多いのだと。無籍な人な100人の意見よりも責任を持った1人の人の意見の方がよっぽど大切にしなければいけないのだと。 何事も当事者意識をもってやることが大切なのだと思った。

0投稿日: 2017.03.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ▼福岡県立大学附属図書館の所蔵はこちらです https://library.fukuoka-pu.ac.jp/opac/volume/287964

0投稿日: 2017.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ地域活性化においては、責任をとらない100人の意見を集めるより、行動する日取りの覚悟のほうが尊い。自ら実践する覚悟が無ければ単なるホラ吹き。 地方でも都会でも、事業は稼いで継続して初めて評価されるものだと思う。この本を地域振興に携わってる国県市町村全ての公務員に読ませたい。 税金で給料が保証されてる身だから、無責任な施策を考えてるんじゃねーか!?

0投稿日: 2017.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ税金を使ったまちづくりのあり方についての本。 税金を使わないまちづくりという初心に帰るとても良い本だった。 移住はどの産業を作るかを考え、それを求める人たちを集めるもの。

0投稿日: 2017.01.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ東洋経済オンラインで『地方創生のリアル』を連載している著者が地方にあふれている地域活性化事業を斬りまくります。痛快。

0投稿日: 2017.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本書は、地域活性化事業が抱える問題について、日本のいたるところで発生している「構造問題」の一つと位置づけています。地域において新しい何かをしよう、何かを改善しよう、何かを変えようと考えた時、多くの人がぶつかる「壁」や、失敗の「原因」について解説しています。 「ゆるキャラ」「地域ブランド」「ふるさと納税制度」「道の駅」など、地域活性化の取り組みは、さまざまなものがあり、「言われてみれば、そんなのがあったね」と思いだすものが多いのですが、著者は、失敗例も挙げて、失敗の背景や理由を簡潔で分かりやすく示しています。 私がもっとも興味をひかれたのは、「組織」と「個人」に関する指摘。 地域活性化に取り組む場合に限らず、民間企業でも、「何かをしよう」「何かを変えよう」と取り組もうとする人に対して、似たような「壁」が発生しそうな気がします。一言でいえば「抵抗勢力」。 目指していこうとする方向は同じはずなのに、ともに取り組む人たちの間で目標がずれていたり、行動しようとする人を妨げる人が出てきてしまう。 その結果、物事が進まないことは、よくある話かもしれません。 本書の著者は、問題点の指摘や批判だけにとどまらず、「どうしたらいいか?」を提言しています。 答えは「自分の頭で考え、行動すること」。 やみくもに行動すればよいのではなく、「失敗しても、再び挑戦できる範囲で行動すること」。 つまり、「自分で責任をもって、行動すること」。 シンプルですが、なるほど、と思わされるものでした。

0投稿日: 2017.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

地域活性化は行政の施策や補助金頼りではなく、自分たちで考え、資金を調達して事業をおこし、それを続けていくことが必要なのだとわかりました。 声の大きい反対者に怯むことなく、地道に成果を挙げていって賛同者を増やしていくこと。 補助金だからといって無責任に浪費せず、継続可能な計画を論理的に立てること。 自分たちのまちの活性化は、他人任せではなく自分たちで考え実行すること。 撤退する場合のことも最初からきちんと考えておくこと。 失敗してもそこから学んでまた立ち上がること。 とても勉強になりました。 地域活性化に携わることを考えている人、また現在携わっている人全てに読んでほしい本です。

0投稿日: 2016.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ「大全」という著名にふさわしく、地方創生に関する課題を一気に整理し、処方箋を提示しており、著者の日頃訴えている内容が見事に網羅されています。 地方創生、地方活性化、地方経済の担当者はもちろん読んでいただきたいが、それだけにとどまってはいけないと思う。 この手の仕事は、役人がすべきこと、と片づけてしまいがちですが、その方針を決めるは、選挙で選ばれた首長であり、議員。そして実行するのは民間企業や市民であったりします。 地方創生は、そこに住む人すべてに関わる問題であり、なるべく多くの人、多くの立場の人に読んでいただきたいと思います。 普段は、気になったポイントをメモしたりしますが、ポイントだらけで、まとめることができませんでした。 今後新たな政策が出てきた際、著書に書かれている内容を思い出し、厳しくチェックしていきたいと思います。 <目次> 第1章【ネタの選び方】「何に取り組むか」を正しく決める ゆるキャラ 大の大人が税金でやることか? →地元経済の「改善」に真正面から向き合おう 特産品 なぜ「食えたもんじゃない」ものがつくられるのか? →本当に売りたければ最初に「営業」しよう 地域ブランド 凡庸な地域と商材で挑む無謀 →売り時、売り先、売り物を変え続けよう プレミアム商品券 なぜ他地域と「まったく同じこと」をするのか? →「万能より特化」で地方を救おう ビジネスプランコンペ 他力本願のアイデアではうまくいかない →成功するためには「すぐに」「自分で」始めよう 官製成功事例 全国で模倣される「偽物の成功事例」 →「5つのポイント」で本物の成功を見極めよう 潰される成功事例 よってたかって成功者を邪魔する構造 →成功地域は自らの情報で稼ごう 第2章【モノの使い方】使い倒して「儲け」を生み出す 道の駅 地方の「モノ」問題の象徴 →民間が「市場」と向き合い、稼ごう 第3セクター 衰退の引き金になる「活性化の起爆剤」 →目標をひとつにし、小さく始めて大きく育てよう 公園 「禁止だらけ」が地域を荒廃させる →公園から「エリア」を変えよう 真面目な人 モノを活かせない「常識的」な人たち →「過去の常識」は今の〝非常識〟だと疑おう オガールプロジェクト 「黒船襲来! 」最初は非難続出 →「民がつくる公共施設」で税収も地価も高めよう 第3章【ヒトのとらえ方】「量」を補うより「効率」で勝負する 地方消滅 「地方は人口減少で消滅する」という幻想 →人口増加策より自治体経営を見直そう 人口問題 人口は増えても減っても問題視される →変化に対応可能な仕組みをつくろう 観光 地縁と血縁の「横並びルール」が発展を阻害する →観光客数ではなく、観光消費を重視しよう 新幹線 「夢の切り札」という甘い幻想 →人が来る「理由」をつくり、交通網を活かそう 高齢者移住 あまりにも乱暴な「机上の空論」 →「だれを呼ぶのか」を明確にしよう 第4章【カネの流れの見方】官民合わせた「地域全体」を黒字化する 補助金 衰退の無限ループを生む諸悪の根源 →「稼いで投資し続ける」好循環をつくろう タテマエ計画 平気で非現実的な計画を立てる理由 →「残酷なまでのリアル」に徹底的にこだわろう ふるさと納税 「翌年は半減する」リスクすらある劇薬 →税による安売りをやめ、市場で売ろう 江戸時代の地方創生 なぜ200年前にやったことすらできないのか? →江戸の知恵を地方創生と財政再建に活かそう 第5章【組織の活かし方】「個の力」を最大限に高める 撤退戦略 絶対必要なものが計画に盛り込まれない理由 →未来につながる前向きな「中止・撤退」を語ろう コンサルタント 地方を喰いものにする人たち →自分たちで考え、行動する「自前主義」を貫こう 合意形成 地方を蝕む「集団意思決定」という呪い →無責任な100人より行動する1人の覚悟を重んじよう 好き嫌い 合理性を覆す「恨みつらみ」 →定量的な議論と柔軟性を重視しよう 伝言ゲーム 時代遅れすぎる、国と地方のヒエラルキー →分権で情報と実行の流れを変えよう 計画行政 なぜ皆が一生懸命なのに衰退が止まらないのか? →誤った目標を捨てよう アイデア合戦 現場を消耗させる「お気楽アイデアマン」 →実践と失敗から「本当の知恵」を生み出そう

0投稿日: 2016.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の前作の焼き直し。「大全」ではないが読みやすくなったので、地方創生にかかわる人の最初に一冊に最適か。

0投稿日: 2016.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ地方創生図いうスローガンが如何に危ういか、ヒトモノカネの浪費を誘っているかを痛感させられた。 著者は、自ら実践してるのはスゴいとおもう。

0投稿日: 2016.11.09