総合評価

(35件)| 5 | ||

| 10 | ||

| 10 | ||

| 3 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

古代ローマ等の文献をつぎはぎし、奴隷管理についてHOWTO本風に仕上げてある。キケロやセネカ、プルタルコスなどで読んだ覚えのある話も多かった。奴隷は人間であり資産でもあり、管理の観点からその扱いは一様に残酷なわけでもないようだが、奴隷のむち打ち専門の業者の存在、奴隷の証言には拷問が必須だったり、主人に子供を産まされて子供ごと奴隷として働かされるなどぞっとする話もあった。 単に現代の視点からローマの奴隷制について書くのではなく、奴隷は自由人より劣った存在であり、厳しく使役して当たり前であるという概念を内面化した当時のローマ貴族が書いているという設定なので、読みやすく面白い。

1投稿日: 2025.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ私たちの奴隷のパブリックイメージは「死ぬまでこき使われていくらでも代わりが効くから家畜以下の扱いをうけるもの」であるからこそ、この本に書かれていた奴隷を扱うことの難しさや複雑さに驚かされた。(「俺たちは〇〇の奴隷だ」というような比喩に使われることが多く、偏ったイメージを持っていたからかもしれないが) 社会に生きる私たちとローマの奴隷の差というのはほんの僅かなものしかないがその僅かな差が逆に我々を飼い殺す者のメリットになっていると感じた。

0投稿日: 2024.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログローマ時代のHowTo本かと思ったら、解説者が当時の記録や風習などを古代ローマ人に語らせる形をとった本でした。(汗)

0投稿日: 2022.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ風変わりなスゴ本。 奴隷のしつけ方というマネジメント本というよりは、古代ローマ時代の奴隷制度について生々しく語ったという仕立てで読み易い。奴隷を資産、物として扱い、時に足の骨を折り、目を潰し、ウツボの生き餌にしようとし、女奴隷には我が子を生ませようと好き勝手に振る舞いながらも、一部で感情移入して金品を与えたり、奴隷身分を解放してあげたり、師弟愛のような奴隷との家族感情を育む一面もあって、この辺りは現代人の感覚では容易に理解し難い。もっと理解に苦しむのは、奴隷に生ませた子も奴隷だという事。まさに、唯我独尊、欲望の真骨頂、ファミリアという独裁国家だ。 現代人も欲望の奴隷だとか、資本主義の奴隷などという揶揄、自嘲がある。しかし、やはり決定的に違うのは、現代はおよそ暴力や制度に縛り付けられてはおらず、解放の如何は自律心の一点で叶う。ただ、古代ローマのようなファミリアを形成したければ、奴隷なんてしつけなくとも、ネットで購入したトーガを纏い、良く教育されたハウスメイドと、パパ活の相手を侍らせ、農作業は知らぬ誰かに任せて一流コックが調理された物を食せば良い。制度や時代が変わっても、欲望の指向は変わらず、これらを実現する為には、多少の金銭があれば良いという事だ。少し違うのは、古代ローマの奴隷の数や質はステータスシンボルでもあったために過剰になってしまったが、現代は、催す都度、即席で満たせば良い。当時、奴隷一人の購入に一千万円。ポリコレや何やで欲望を綺麗に飾り付けた現代と、大して変わりが無い。反乱の度に制度変更で抑えても、人間の本質は、変わっていない。

2投稿日: 2022.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ仮託された著者マルクスは2世紀頃のローマ市民(軍人でない者はない)で名家の名に恥じぬ勲功を挙げ、現在はカンパニア(イタリア半島)とアフリカにある所領を管理している。日本でいえば江戸時代初期の大名か。カルタゴ戦争の記憶は生々しく、当時も蛮族との戦いが絶え間ない。もちろん帝国は勝利し、奴隷が発生するが、1世紀にもなると奴隷同士や主人の種などで家内出生した奴隷も多くなり、市場が設けられた/複数を使役するときには奴隷の出身地はバラバラにして共通語による共謀を避けるべきとか、食事は最低限であるべきで、たまに褒美に主人家族の食べ残しをやるぐらいがいいとか、なかなか参考になる

0投稿日: 2022.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ケンブリッジ大学ジェリー・トナー氏による古代ローマ貴族が当時の奴隷について語る形式の本。語り口調の文章は取っ付き易く、内容も興味深い。 奴隷を度々卑下しながら「奴隷とは運命次第で自分が身を置くかもしれない身分なのにそれでも奴隷を軽蔑できるだろうか」など理想と現実の乖離を感じる。 女奴隷が産んだ自分の子は「自分の血を引いた奴隷」扱いのようだが、もしかして売りに出すこともあったのだろうか。 おもしろい本だが、分かりづらい箇所がいくつかあった。例えば、女奴隷を解放し主人の正式な妻とすることが書かれている。一方「皇帝の奴隷や解放奴隷が特別な地位にあることは、クラウディス帝によって法的にも認められた。クラウディス帝は彼らにローマ市民と結婚することを許し・・・」とあり、解放奴隷とローマ市民の結婚は一般的なことなのか?皇帝の解放奴隷の特権なのか?と混乱した。 この箇所での「彼ら」は皇帝の奴隷だけを指すのだろうか?

0投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ古代ローマの貴族が、奴隷の所有、管理等について、自分の意見を開陳するという体裁で書かれた本。 語り手が教養ありすぎで、一般的な意見のように見えない。普通に書いた方が良かったんちゃうかな。

1投稿日: 2021.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ2015年発行太田出版のソフトカバー本。本当の著者はジェリー・トナー。訳者は橘明美。奴隷の統制法は飴と鞭。この時代の鞭は文字通りの鞭。現代の人の使い方は文字通りの鞭が使えない分より巧妙かも。もしかしてDVな関係というのは実はこのような奴隷的な人を従わせる方法なのかもしれない。

0投稿日: 2020.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ奴隷はどれを買うのか悩むところからが肝心・・・な、なるほど・・・・・・ いや買わないけども 買わないけどもね

0投稿日: 2020.02.05 powered by ブクログ

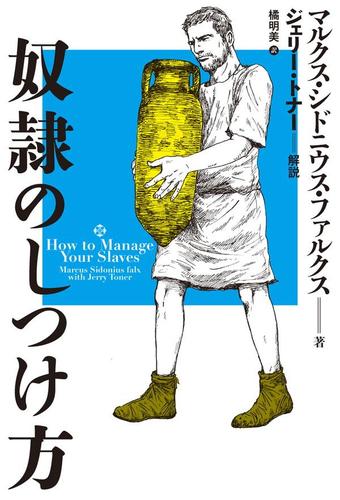

powered by ブクログ現代の労働と、ギリシャローマ時代の奴隷と何が違うのだろう? そういう単純な疑問が書いてあるのかと思って、図書館で借りました。 表紙がヤマザキマリさんの絵だとピンとわかったのは、テルマエロマエを読んだからです。

2投稿日: 2019.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ奴隷のしつけ方。古代ローマ時代の奴隷のしつけ方と現代の日本社会の労働者管理のあり方はとても似ている。現代の日本社会では奴隷制度は存在しないことになっているけれど、結局は奴隷制度に近いものが残っているのかもしれません。

0投稿日: 2018.09.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ古代ローマ帝国市民であり貴族である、架空の人物に、 当時の奴隷について、扱いのノウハウ等を語らせた本。 実際は、解説のトナー氏が多くの文献を基に書いている。 古代ローマの奴隷制について、ここまで詳しく書かれた本は、 なかなか興味深いものでした。それも、使う側という架空の人物に 語らせたことがユニークでわかりやすかったです。 奴隷の買い方、しつけ方、罰し方、奴隷の楽しみとは・・・。 マルクス氏、尊大な上から目線で語っています。 しかし、長い慣例とはいえ、奴隷の身はしんどい。 解放されてもファミリアという制約に縛られる。 更に・・・“交配”ですか!男女の営みは家畜も同然とは~! あぁ奴隷にならなくって良かった。 でも、かつては日本にだって奴隷はいたし、現在でも奴隷はいる。 その事実にも考えさせられました。

1投稿日: 2018.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ古代ローマにおける奴隷管理のコツをその時代のローマ貴族が語る形式の本。奴隷は人間ではではあるが、ローマ市民とは完全に区別しているのが興味深い。人権意識がそれなりな時代に生まれて良かった。

0投稿日: 2017.12.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ古代ローマの「架空の」貴族に語らせた、奴隷の扱い方ハウツー本です。面白いです。 古代ローマの庶民の生活も分かりますし、とにかく奴隷制度が当たり前に定着している様子が分かりますね。 最後に触れられていたように、時代的に、キリスト教は奴隷に支持されて広まってきたのかと思ってましたが、どうやら違うようですね。 本書を、組織の管理方法論と見るか、古代の大衆歴史書と見るか、なかなか興味深いです。

1投稿日: 2017.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログローマにおける奴隷のあり方を想像して書いた話。 奴隷は身分的なものは現在廃止されているが、形式上なくなっていても、実質上はなくなっていない。また、奴隷であっても、自由人であっても、現代社会と人間関係においては変わることはなく、普遍的な部分が多いと感じた。 奴隷とは身分ではなく、気品がない人というのが起源だったのではないか。 奴隷の反抗は、真正面からではなく、小さい抵抗からになる。

0投稿日: 2017.01.14 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルは少々アレだが、内容は面白い本。 古典の研究者が、奴隷を所有しているローマ人に語らせている体で書かれた一冊。 ローマ人にとっていかに奴隷が普通のものだったかということや、奴隷と、奴隷所有者の行動から、今と変わらぬ人間の性のようなものが垣間見れた。 また、奴隷と自由人関係なく無礼講になるお祭りがあったらしいのだが、そこで奴隷同士がくじ引きで王を決めて命令するという、正に「王様ゲーム」がこの時代にあったというのも驚きだった。

0投稿日: 2016.12.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ塩野七生の「ローマ人の物語」を愛読した身としては、ローマ人の社会システムや実生活を目の前に描いた本書はそれなりに面白かった。 しかし、もうひとつ読書にのめり込むことが出来なかった理由は、やはり「奴隷制」というものに対する本能的な嫌悪感かもしれない。 今より2000年も前のことだと思いつつも、小生には当時の哲学思想は全く理解できない。長時間労働を強いられる現社会の勤労者ならば、また別の感想をもつのかも知れないが。

0投稿日: 2016.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ非常に面白い。ローマ帝国の中で奴隷とはどういった身分であったのかが感覚的に庶民の目線で語られている。 中でも奴隷とは、せこく、ケチで、怠惰で、、、などと書かれている所では尊厳を奪われた結果人間の本質が現れたのではと考えさせられた。 本書と同時にアメリカ南部の映画を見ていたために、つい最近までその奴隷制があったということにも驚きを感じる。しかし人種的には雑多な集まりであったローマ帝国と比較してアメリカ南部の黒人とはなんと生きづらかったのだろうか。肌の色や、白人の醜悪の感覚では最も自らと遠い存在である黒人は決して白人社会には溶け込めなかったのだろう。最もアメリカの統計資料を見た中では未だにそういった線引きが変わってはいないのだが。

0投稿日: 2016.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ重労働の奴隷もいたが家事手伝いレベルの奴隷もいて奴隷といってもいろいろいたことがわかる 場合によってはブラック企業は奴隷よりひどいともいえると思った

0投稿日: 2016.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログローマ時代の人が、いい奴隷の見分け方からしつけ方まで指南してくれます。 奴隷が当たり前に存在する社会の見方を教えてくれます。 奴隷はだめだが、奴隷のような扱いを受けている人は今の日本にもいると思う。 そんな事を考えながら読むと、遥か昔の人権という考えがない野蛮な時代の話(ローマ人は奴隷という存在がない他国の社会を野蛮と言っていたが)というわけではないように思える。

0投稿日: 2016.07.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半で古代ローマの奴隷と現代日本の社畜リーマンが重なって見えて、泣けてきた。それはさておき、古代ローマは奴隷という身分が固定ではなく、努力と運で解放され、活躍できる社会、流動性の高い社会だった事が発展の原動力だった事が理解できた。古代人の一人称をとる事でローマ帝国時代に時間旅行へ出かけたような読後感を味わった。

0投稿日: 2016.05.12出典説明付ローマ社会と奴隷制の入門書

架空(?)のローマ人マルクス氏が、各章のテーマごとに、様々な挿話とともに奴隷にまつわるあれこれを紹介し、そこから奴隷はいかに扱うべきかを述べ、その後に著者の「解説」が入るという変則的な著述形式になります。「奴隷制度は許されない。だから批判以外の文章は存在すべきでない」という向き(いないとは限らない)からの攻撃を避けるための苦肉の策かもしれません。どちらのパートも読者に語りかけるような文体で書かれており、専門外の人でも読みやすくなっています。 書籍紹介には「人を使う技術」だの「立派な主人になるためのヒント」だのビジネス書の様な言葉もありますが、前提が違い過ぎてそちらを求める方にはあまり役には立たないかと思われます。「最初は甘やかして食事を多めに与えても良いが、段々減らして必要最低限にせよ」とか、「なるべく自由行動させるな」とか、「褒美(インセンティヴ)用奴隷ワイン(酢と塩水で薄めたワイン)の作り方」とか、どちらかといえば役に立てちゃいけないノウハウが身に付くかもしれません。 ありがたいことに、各エピソードの出典が参考文献一覧や註ではなく、解説パートでしっかりと説明されています。これは『プリニウス書簡集』、あれはプルタルコス、といったように。岩波文庫か講談社学術文庫に入っているような有名どころも多く、ある意味、「研究入門」的にも使うことができます。 ざっくりと「奴隷制ってどんなだろう?」という疑問をお持ちの方や、ローマと奴隷制について割と真面目に調べたいがどこから手を付ければよいか分からないという方などにおススメです。

1投稿日: 2016.04.29 powered by ブクログ

powered by ブクログいつの時代も歴史観というものは強者側によってつくられているものである。当時の奴隷たちは主人の好き勝手に扱われ不当な理由で鞭打たれ、性的虐待をも受けていた。それは男女の別なく一方的な欲望のはけ口となっていた。しかしこれは過去の遺物では決してない。現代においても発展途上国等の貧しい国々においては、今も奴隷的搾取が行われている現実がある。それは貧困で喘ぐ親を言葉巧みにだまし子供をさらい、農村部で働かせたり売春させたりしている。人間の権利を搾取し被害者の心の傷を深く残すこの行為が今も続いている事には悲しみを禁じえない。世界の人々の理解と力を合わせて奴隷制の全世界での撤廃がされる事を強く願っている。

0投稿日: 2016.04.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ奴隷がどのようなものであったか、分かりやすく、読みやすい。また、現代にも通ずるところもあり読む価値があると思う。

0投稿日: 2016.03.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書のタイトルを見て、眉をひそめた方も多いかもしれません。 「奴隷」などという理不尽な存在を「しつけ」るなんて、まるで奴隷制を正当化しているようではないか、と。 いえいえ、そんな意図は毛頭ありません。 奴隷制は今やどの国でも違法ですから、本書も当然、過去の「奴隷制」を扱っています。 しかも、それは当時、「当たり前」のものでした。 過去に「当たり前」にあったものを、現代の価値観で断罪する態度はいけません。 謙虚に受け止める姿勢が必要でしょう。 と、前置きがやや長くなりました。 ローマ帝国時代の奴隷制とは、実際にどのようなものだったかを紹介しているのが本書。 奴隷の買い方から活用法、罰し方まで、豊富な文献を渉猟して実に詳らかです。 たとえば、奴隷の「価格」。 平均的な値段は、15歳から40歳までの健康な成人男性が1000セステルティウス(最低限の暮らしなら年に500セステルティウスあれば家族4人がどうにか食いつないでいけるのだとか)、女性は800セステルティウスだったそうです。 成人男性でも40歳を過ぎると800セステルティウスに値が下がり、60歳を超えると400セステルティウス前後というから、何だかリアルです。 多くの方が想像するように、奴隷にとっての日常は過酷なものだったようです。 主人のために農作業その他の労働に励み、手を抜けば鞭打ちなどの体罰が待っています。 ただ、主人にとって奴隷は決して安くはない「資産」という考え方が広く共有されており、当時のローマ人は一般的に奴隷の酷使や虐待に批判的だったので、めったやたらと体罰が振るわれたわけではありません。 むしろ主人は、賢明であればあるほど、大切な「資産」の価値を損ないかねない体罰に頼るのではなく、奴隷が自分のために懸命に働くよう教育に腐心しました。 また、奴隷は懸命に主人のために尽くせば、いずれ解放されるのが一般的でした。 解放に関する主人と奴隷の間の取り決めは法的拘束力を持ち、主人がそれに従わなければ奴隷は都市長官に不服を申し立てることができたそうです。 そうして解放された奴隷の中には、大きな権力と莫大な富を得た者もいました。 それだけでなく、才能ある学者や作家として優れた業績を残した解放奴隷もいたそうです。 普段とは逆に主人が奴隷に給仕しなければならないお祭りがあったことや、逃亡奴隷や解放奴隷を組織して皇帝とローマ軍の鼻を明かし続けた義賊の話など、実に興味深い記述ばかりで読んでいて飽きません。 内容だけでなく、本書の構成も振るっています。 語り手は、奴隷の扱いに慣れた古代ローマの貴族「マルクス・シドニウス・ファルクス」という人物で、この人物が実に生き生きとしているのです。 もっとも、そんな人物は実在しておらず、これは本書の実際の著者で、古代ローマの社会文化史が専門の大学教授ジェリー・トナー氏の創作。 しかも、章ごとにトナー教授が最後に「解説」を添えるという凝りようです。 読物として実によく出来ています。 さて、私は冒頭で、奴隷制が過去のものであるような趣旨のことを書きました。 では、「奴隷」はもうこの世に存在しないのでしょうか。 著者は「あとがき」の解説で、フリー・ザ・スレイブスというNGOの推計を引きながら、暴力で脅されて労働を強要され、給料ももらえず、逃げる希望さえもない人々が2700万人もいると紹介しています。 そして、次のように述べます。 「現代社会には、古代ローマのどの時代よりも多くの奴隷がいるのです」 私たちは、果たして「奴隷制」のあった時代から進歩したといえるのでしょうか。

0投稿日: 2016.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ某国民的アイドルグループの公開処刑的記者会見を発端に色々考えさせられたが、その際にTwitter上で紹介している人がいた書籍。 現代日本のあり方にも通じる部分がたくさんあり、面白くもあったが色々と考えさせられる本であり、なるべく多くの人に読まれるべき本だと感じた。

0投稿日: 2016.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ代々奴隷を扱ってきて奴隷の扱いはお手のものという架空の人物・マルクスが語る奴隷管理方法の本。ケンブリッジの教授さんこんな遊び心のある本だしちゃえるんだなぁ。 これを読んだ誰もが思うでしょうが、現代の会社と似ている。勿論ここまではしないよってこともあるけど奴隷の方がマシじゃないのこれってこともある。 奴隷を不当に傷つけたり殺したりが禁止されていたり、自殺未遂歴を開示しなきゃいけなかったりしたのは知らなかった。また開放された後も主人のために働くのが当たり前だと思われてたことも。この辺りもプライペートの時間って何それな会社に通じるところがあって微妙な気分になった。

2投稿日: 2015.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログローマの奴隷制度についてローマ時代に書かれたという体で書かれた本。 奴隷に対する主人のあり方は、翻って現代の会社組織にも当てはまることが多々ある。 焼きごてとかされないだけましか。

2投稿日: 2015.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログローマの貴族マルクス・シドニウス・ファルクスが書いた奴隷管理法、という体裁をとって、 古典研究者ジェリー・トナーが書いたギリシア・ローマ時代の奴隷についての解説書。 訳者あとがきにあるように「こんな本が欲しかった! 古代ローマ人が奴隷管理法を語るタイムトリップガイド。生身のローマが見えてくる!」という、ローマ時代の生活には、切っても切れないというか当然のように存在した奴隷について、様々な文献の記述から、いまそこに見えるように生々しく平易に解説した本。 奴隷の立ち位置、奴隷との付き合い方の基本、奴隷の買い方、奴隷への罰の与え方、奴隷の解放について等々、記述は詳細かつ多岐にわたる。 そこには、貶められた獣のように扱われ使役される奴隷ではなく、主人の所有物という法的な立場はもちながらも、存在を認められ、働き、生きた、奴隷という存在が見えてくる。 著者は、「しかし、いくら存在を認められとはいえ、今の時代にはマルクスのように奴隷制を容認し、それを正当化する人はいない。しかし、現代はどの国でも奴隷制は違法であるといっても、奴隷状態に置かれているひとはたくさんいる。Free The Slave というNGO団体の統計によれば、暴力で脅されて労働を強要され、給料ももらえず、逃げる希望さえない人が2700万人いる。現代社会には、古代ローマのどの時代より多くの奴隷がいるのです。」と、本書を締めくくる。 さらに、現代社会には、消費を煽られることによって精神をコントロールされ、給料をもらい自由に生活しているという形をとりつつも、自分の精神は縛られ、稼いだというお金は搾り取られ、老後はクズのように捨てられる、より多くの奴隷的立場にある国民が多くいる。それに強く矛盾を感じた。

1投稿日: 2015.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ古代ローマ人マルクスは、ケンブリッジ大のトナー教授が生み出した架空の人物です。自ら経営するファミリアでの経験や見聞を元に奴隷の扱い方を指南するマニュアル仕様で、奴隷制から見える古代ローマ事情を生き生きとわかりやすく教えてくれます。「古代ローマ人の24時間」を彷彿しました。こんな感じで日本版が書ける才人はいませんか?古代は勿論、平安期の奴隷も実態がわかりません。

0投稿日: 2015.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ古代ローマ人の目から見た奴隷管理法 奴隷制は古代ローマの全時代を通して社会の基盤、あまりにも当然のもの、いらないと言う人はいませんでした。 英米の奴隷貿易では、黒人は本質的に奴隷であり、白人に劣るとされた、古代ローマ人は人種的区別を論じたことがない、解放奴隷が次々に同胞に加わる社会、ローマ人の多くが奴隷の子孫 解放奴隷、人は希望があればどんな苦しみにも耐えられるか、絶望すれば自暴自棄になり何をしでかすか分からない。 実務から見た奴隷制、どんな時代にもその時代特有の矛盾があり、人間社会はそうした矛盾を頭の片隅で感じながらもつっ走る傾向を持つ、

0投稿日: 2015.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログこれほど昔から人間が人間を差別し、労働させるという考え方があり、それがのちの植民地、黒人奴隷などにつながっているんだろうと思う本

0投稿日: 2015.08.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこんな本が欲しかった1これであなたも一人前の主人になれる。もう悩まない。>>>訳者あとがきより。 会社に置き換えると笑えない^ - ^

0投稿日: 2015.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は古代ローマの貴族だ。といっても、実在の人物ではない。解説者であるジェリー・トナーが作り出した架空の人物だ。トナーは英ケンブリッジ大で古代ローマの社会文化史を専門とする研究者。本書では架空の同時代人に語らせることで、ローマを支えた奴隷の仕事や暮らしぶりを生き生きと描写してみせた。 古代ローマには奴隷があふれていた。正確な統計は難しいが、首都ローマでは3人に1人が奴隷だったと推定される。彼らは田畑を耕し、家長の食事の準備や洗濯、掃除などあらゆる家事をこなす。富裕層にとって奴隷所有は生活水準を示す指標でもあり、手紙の朗読や代筆、食事の時の演奏のためだけに専門の奴隷を持つ者もいた。 興味深いのは、家長が奴隷を単なる「使用人」とみていたわけではなく、自らが支配する集団「ファミリア」の重要な一員と考えていたことだ。ファミリアの繁栄には奴隷の働きが欠かせない。家長は良い働きをした奴隷には相応の報酬を与え、時には結婚も認めるなど、その管理に細心の注意を払っていたという。 解説者のトナーはセネカなど古代ローマ人の著作を史料に、当時の奴隷に対する価値観を読み解く。それでいて内容は堅苦しくない。古代ローマ社会を知る入門書として役立つ。橘明美訳。(太田出版・1800円)

1投稿日: 2015.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ古代ローマ時代、侵略の結果に得られる財産である奴隷。どうやって手に入れるか、買うか、共に暮らすか、しつけるか。その際の主人の心得とは。 ニヤニヤしながら面白がって読む現代の読者は、あれ、これってもしかしてカイシャの作り方だっけ? と本の表紙を見なおすかもしれない。

0投稿日: 2015.06.25