総合評価

(64件)| 3 | ||

| 14 | ||

| 29 | ||

| 1 | ||

| 6 |

powered by ブクログ

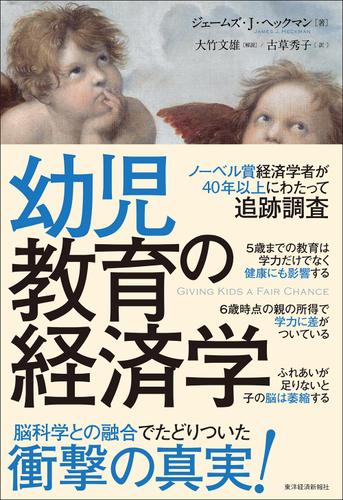

powered by ブクログJ.J.ヘックマンの幼児教育に関する主張、それに対する他者からの批評、そしてヘックマン自身の反論をまとめた一冊。多くの研究者が一致している点は、「能力は遺伝だけでなく環境にも依存すること」、「幼少期からの非認知能力の育成が重要であること」である。しかし、どのような教育が効果的か、またその効果の程度については、実験ごとに異なる結果が出ている。これは、子どもが育つ環境が一人ひとり異なるため当然ともいえるが、個人的には最も大切なのは、愛情を持って子どもに接することなのではないかと思った。

1投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ成人の職業訓練の効果は低い 重要なのは幼少期 認知的スキルと非認知スキルを上げる 一方で貧困の問題がある 幼少期こそ、社会として愛情と子育ての力で、皆の環境を高める必要がある 就学前の幼児教育で公的投資をするのは収益率が高い 英語タイトルは、Giving kids a fair chance 経済学という日本語タイトルなのは大竹先生の解説を読むとわかる

2投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ幼児期に教育上の介入を行うことが、それより上の世代に行うよりも効果が高いという主張。効果は何%の投資効果があったというような経済的な指標で述べられるが、これは、単に教育が将来の収入を増やすということではなく、政策立案において幼児教育への介入がコストパフォーマンスが良いという意味を含むと思われる。 本書は、第1章で著者の主張を紹介した後、第2章で専門家によるコメント(批判的なものが多い)を紹介している。そして、最後の第3章で、それに対する著者の反論を示す構成となっている。 批判に対する回答を示すことで著者の論の説得力が増す、というのを意図しているのだと思われるが、、、第3章の反論が不十分で、説得力を損なっているように私には感じられた。 特に、「著者の主張の元となる研究は小規模かつ幼児教育の推進者によって行われていたため、バイアスが入る余地がある。一方、その後に行われた、似たデザインでより大規模な研究では、教育の効果が十分認められなかった」という批判は重要だと考えるが、それに対する有効な反論を著者はできていないように感じた。 実際には私の理解不足なのだろうが…でも、本書だけを読んだ印象としてはこんな感じ。 解説は本書を要約し、日本における状況も説明しており、わかりやすい。最初に読んでも良いかもしれない。 教育効果を定量的に計測して有効なものを社会として採用しよう、という気運自体があまり無いような気がするので、精神論だけでなく、こういった研究に目を向けるのは大切だと思った。

1投稿日: 2024.06.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ幼児教育について投資効果があるかどうかの観点でずっと書かれているので違和感があるが、経済学者から見れば当然と言えば当然か。一方で幼児教育を実践・研究する側にも経済的視点は大切だ。福祉や教育は行政と結びつきが強く、公的なお金に頼ることが多い。限りある財源をどう使うか考えたときに、優先付けをしてどこかを切り捨てたりする前に、必要な領域には必要なケアがまわるよう、少ないお金でより効果の高い施策を考えるべきだ。 幼児期の教育はその後の人生に大きな影響を与える。忍耐力、協調性、計画力といった“非認知能力”を幼児期にきちんと身につけた人は、良いところに就職し、より高い所得を得るので税金を納め、健康も向上するので後の社会保障費が軽減される…。うーんやはりちょっと気持ち悪い(国のための国民という感じ)が、上手くお金を使えてない日本の官僚や、すぐに財源の話をして老人と子どもの対立路線を産むだけの優先順位の話に持って行きがちなメディアよりは全然ましか。自分自身はこういう大きな視点はなかったので、とても参考になったし、日本にこの「幼児期に非認知能力を育てよう」という話が入ってきたときは、単なる幼児教育の新しいトレンド!という受け止めで、もともとヘックマンが訴えている社会福祉的な観点は抜け落ちていたと思うので、原点に当たるのは大切だなと思いました。

0投稿日: 2024.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ本書は、2000年にノーベル経済学賞を受賞したヘックマン教授(シカゴ大学)の著書で、日本では2015年に初版が発行されています。教授の専門は労働経済学ですが、非認知能力を高めるための幼児教育の重要性を説いていて、教育的な価値からも興味深く読むことができます。 パート1ではヘックマン教授の理論、パート2では各分野の10人の専門家によるコメント(批判も多く含みます)、パート3ではその意見に対する反論も含むヘックマン教授によるまとめ、最後に日本人専門家による解説、という構成になっていました。40年にわたる研究が解説されていて、とても興味深かったです。 【パート1子供たちに公平なチャンスを与える(ヘックマン)】 アメリカでは、どんな環境下に生まれるかが不平等の主要な原因の一つになっている。しかし、幼少期の教育的介入によって、認知的スキルだけでなく社会的・情緒的スキルを向上させることができる。高校卒業率が一番高かったのは1970年代初めの約80%で、それ以降4~5%低下した。子供が小学校に入学する6歳の時点で既に格差は明白である。人間の発達は、遺伝子と環境の相互作用であると考えられており、環境への介入は大きな鍵となる。専門職の家庭で育つ家庭の3歳児の語彙は1100語、労働者の家庭では750語、生活保護受給世帯では500語と大きな開きがある。 ペリー就学前プロジェクトは、1962年から1967年にミシガン州イプシランティにおいて、低所得でアフリカ系の58世帯の3歳から4歳の子供(IQ70~85)を対象に実施された。高校を卒業した親は17%。対照グループは65人。午前中に毎日2時間半ずつ教室で授業し、週に一度は教師が各家庭を訪問して90分間の指導をした。内容は、子供の年齢と能力に合わせた、自発性を大切にし、非認知的特性を育てることに重点を置いたものだった。これを30週続けた後、40歳まで追跡調査している。 アべセダリアンプロジェクトは、1972年から1977年に生まれた、リスク指数の高い家庭の恵まれない子供57人、対照グループ54人(開始時平均4.4カ月~8歳)を対象に5歳まで毎日実施された。内容は徹底したもので、子ども3~6人に対して教師1人、鉄分強化の粉ミルクなども支給されたり、親の仕事や育児の支援もなされた。30歳まで追跡調査されている。 ペリー就学前プロジェクトでは、子供のIQは最初高くなったが、介入終了後4年で効果はなくなった。しかし、14歳時点で通学率と成績はよかった。アベセダリアンプロジェクトでは、IQが高かった。両プロジェクトの最終的な追跡調査では、学力検査の成績が良く、学歴が高く、特支教育対象者が少なく、収入が多く、持ち家率が高く、生活保護受給率や逮捕率が低かった。スキルがスキルを生む相乗効果を考えると、幼少期の介入は経済的効率性を促進し、生涯にわたる不平等を低減すると考えられる。認知的スキルは幼少期に確立され、10代になってからの改善は難しいが、社会的・性格的スキルは20代のはじめまで発展可能である。ただ、学習を向上させることからも、幼少期に形成しておくのが最善策である。支援で貴重なのは金ではなく愛情と子育ての力であり、人生で成功するには学力以上のものが必要である。 【パート2各分野の専門家によるコメント】 ・母親の役割を奇妙なほどに重要視している。(ロビン・ウエスト) ・サンプル数が少ない。介入グループ377人、対照グループ608人の低体重出生児に、3歳になるまで毎日アベセダリアンプロジェクト的な介入をしたが、2歳、3歳の調査では順調だったものの、5歳になるまでには成果の大半は消えてしまった。18歳の調査では差がなくなっていた。(チャールズ・マレー) ・思春期の子供に介入実験をしたところ、学習スキルだけを学んだ対照グループより、介入グループの意欲が大きく向上し、成績が急激に反転した。ストレスレベルや素行、健康にも変化が見られ、それは学年を通して続いた。最低の生活をしている生徒にとっては、幼少期を過ぎてからの非認知的要素への介入は、驚くべき効率ですばらしい成果をもたらした。(キャロル・S・ドウェック) ・ペリー就学前プロジェクトの介入者は40歳時点で29%が2000ドルの月収を得ており対象者を上回っていたというが、当時の平均所得34000ドルに比べるとかなり少ない。介入者の29%が成人後に生活保護を受けていないというが、逆に言うと71%が生活保護を受けていた。アべセダリアンプロジェクト介入者の23%が4年制大学を卒業。全国平均32%と比べてまずまず。しかし、27%が犯罪を犯しており、全国平均5%をはるかに超えている。プロジェクト費用は、公立学校の生徒一人の平均年間経費より47%も高い。カリフォルニアは学級人数削減に取り組んだが、優秀な教師が大幅に不足して失敗に終わった。(ニール・マクラスキー) ・子供の人生の可能性を形作るのは、両親だけでなく、多くの社会的機関(保育所・学校・福祉事務所・医療・警察・裁判所…)も重要であるが、ヘックマンはそちらに重きを置いていない。(アネット・ラロー) ・恵まれた層のコミュニティと貧困層のコミュニティの間に平等な場所を作ることが大切。(ジェフリー・カナダ) 【パート3ライフサイクルを支援する(ヘックマン)】 ・親への介入は、その就労や教育を推進する。 ・性格的スキルに着目した思春期への介入もまた利益をもたらす。思春期の介入と幼少期の介入はたがいに対抗するものではなく、補完的なものである。 【解説(大竹文雄)】 社会的に成功するためには、非認知能力が十分に形成されていることが重要であり、それが就学前教育で重要な点である。例えば自制心が高かった子どもは大人になっても健康度が高く、30年後の社会的地位、所得、財務計画性が高い。 日本の貧困率は、1980年代では60歳以上の高齢者で高かったが、2000年代では5歳未満の子供たちである。若年の非正規雇用労働者の増加と、離婚率の上昇によるものであると考えられる。一人親家庭の貧困率は50%を超えている。小学校に入る前から学力格差はついている。就学前教育への支援、とりわけ貧困層への支援に対して税金を投入することは投資効果が高いと考えられる。

6投稿日: 2023.09.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ就学前の教育が、忍耐力や協調性、頑張る力などの非認知能力を高める。ゆえに社会課題である子どもや社会的貧困を解決する一助となると主張する。 著者の主張への反論、またそれに対する反論も書かれている。著者の主張だけに偏らず、多様な意見を見ることができるのも好感が持てる。

1投稿日: 2023.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログまず経済学なので個人レベルで何をするべきか、に関してはヒントにはなっても明確に何かを得られるわけではないので注意。 ユニークなポイント 著者の主張と反するような別の研究者のコメントが多数掲載されており、様々な観点から主張を見ることが出来る。 その代わり主張自体はボリュームが非常に少なく、あっさり読める。

1投稿日: 2022.11.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ「個人の収入や社会的な状況(貧困・犯罪・麻薬など)に対する費用対効果が最も高いのは高等教育や再分配などではなく、就学前の幼児教育である」という研究結果やそれに対する反論の紹介。 ここで言う「幼児教育」というのはいわゆる幼児教室や塾などではなく、「貧困などによりネグレクトに近い状態にある乳幼児に対する保育」というイメージなので、タイトルから受ける印象とはだいぶ違う。 この本に興味を持って読む人(主に親)にとってより重要なのは、最後の日本版解説でさらっと書いてある「保育園・幼稚園が充実している日本でも最も高い所得階層と最も低い所得階層では小学校段階で能力差が認められる。ただし、中所得層以上だと差はない」って部分かと。

1投稿日: 2022.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ画期的な構成。装丁も素晴らしい。 主張にも納得。 惜しいのは2ページで収まる内容に税別1,600円付けてるとこ。

0投稿日: 2022.04.02 powered by ブクログ

powered by ブクログマクロ視点の話のため、思っていたの内容とは少し違った。具体的な各家庭でのお金のかけ方の話などはなし。 公共政策に興味のある方には良いかと思います。

0投稿日: 2022.01.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ小さい子供ほど教育への投資をすることの重要性を科学的に証明したことでノーベル経済学賞を受賞したヘックマン教授の本。認知能力(定量化できるもの)だけでなく非認知能力(やる気や忍耐力など)も重要である。一親として何ができるか?というよりも、政府としてどこに選択と集中投資を行うべきかという教育に関するマクロな視点が得られる本。

0投稿日: 2021.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ期待していただけに、がっかり感がある。 幼児教育の重要性や非認知スキルの重要性はわかったがでは、どういった方法でというところが弱い。 幼児教育の必要性が訴えられているのも、この考えに起因することが多いだろう。

0投稿日: 2021.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ色々な育児書で引用されている本書。 やっと読んでみた。 翻訳された文章のため、少し分かりにくい。 最後に日本人の経済学者による解説があり、そちらは身近な日本の社会問題と関連させて書かれているので入ってきやすい。

0投稿日: 2021.07.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ論文がまとめられているので、堅い…。アメリカ社会のことなので、日本の貧困問題を考えたとしても想像しにくいので、読む人を選びます。

0投稿日: 2021.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ経済学の本でしたね。思ってたのとは違いましたし、内容もあまり刺さらない。興味関心の違いですかね。ただ、本の構成として、ゴリゴリの反対論者のコメントを多く載せているのは興味深かったです。それに対する反論が薄くて残念ではありますが。

0投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ大切なことが書かれてる気もするけれど、具体的で伝わりやすい内容がなく、あまり得られるものがなかった。(私の読解力の足りなさかもしれないが…) ちょっと期待外れ(T . T)

0投稿日: 2020.09.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ教育の経済学が面白かったので、参考文献となっているこちらも読む。これは、いかに幼児教育が重要かについて色々な意見を元に考察してるもの。重要なのはわかっていて、具体的な方法などが知りたいって人にはつまらない本。

0投稿日: 2020.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ教育を経済学の観点から考えたことが全くなかったので、教育を利益を生み出すものして捉える視点が面白い。幼児教育への介入が重要であり、非認知能力を伸ばすことの重要性も分かった。じゃあどうすればよいんだ?←考えてみよう!

0投稿日: 2020.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログヘックマンの研究結果については他の非認知能力本で知っていたが、改めてそのエッセンスをおさらいできたのは良かった。 ペリー就学前プロジェクト自体はヘックマンが実施したものではないこと、この研究でノーベル経済学賞を取ったわけではないことなど、勘違いしている部分もあり、正しく理解することができた。 パートⅡの反論パートは、根拠がありなるほどと思うものから、説得力に欠けるものもあったが、ヘックマンの主張を批判的に考えるという意味では興味深かった。 「小規模ではうまくいっても、大規模にすると効果が薄まる」 という意見が気になった。 おそらく、大規模にするにはリソースが圧倒的に不足する、ということだろう。 個人的には、子どもへの働きかけではなく、親への教育が一番効果があるように思う。 家庭の環境をつくるのは親であり、子どもへの語りかけ、対応の仕方等、非認知能力や認知能力を高めるやり方は存在すると思うからだ。

0投稿日: 2020.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://note.com/medialpxc7/n/ne6714f9bb501 ↑感想です。

0投稿日: 2020.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ公共政策としての就学前教育の重要性と特に社会階層の低い家庭の子供達が就学前プログラムを受ける事で将来の年収等、長期に渡ってその効果が及ぶということを研究したジェームズ・へックマン氏の論文を一般向けにした内容とのこと。再分配ではなく事前分配こそ効果があり、その重要性を説いている。プログラムの具体的な内容にはあまり触れられていないので漠然としたイメージしか持てなかったけど、日本でつい昨年幼児教育の無償化が進められた理由が分かったような気がする。

1投稿日: 2020.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ古市さんの幼児教育義務教育化からこちらにたどり着きました。 世界ではペリー就学前プロジェクトという大きな研究があったことに驚きました。 6歳までの教育がいかに将来に影響を与えるかということだが、各分野の専門家などの多方面からの賛否の意見もありました。 教育といっても特に非認知能力が重要と言うとともに、富裕層、貧困層への支援を呼び掛けてもいる ただ、子育てした人が、この教育がいいとか根拠なくいっているものではないので説得力感じる論文みたいです

1投稿日: 2019.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ5歳までの教育がその後の社会生活に大きな影響を与える、 そしてその時期に行われる公的な教育への投資は、 その後に行われるよりも遥かに効果を生む。 40年に及ぶ就学前教育プログラムを受けた 子ども達の追跡調査から明らかにされたこの事実を 反論と共にコンパクトにまとめたこの本は、 まさに子どもをこれから育てる私にとって、 非常に示唆に富むものであった。

0投稿日: 2019.12.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

幼少期(~5歳)に非認知領域の教育を行うと社会に出てからの収入(国にとってリターン)は、幼少期に教育を行っていない人より平均15%近く向上するとのこと。 この値は、公共事業で狙えるリターンではないので、国としては積極的に幼児教育へ力を入れた方が、将来的に国のリターンは大きくなりやすいらしい。 本書は著者の見解に対して様々な専門化が同意・反論・一部同意など様々な主張が盛り込まれており、読み応えのある1冊です。しかし、具体的な手法は一切触れられていません。あくまでも、学術的な見解を要約した本ですね。 とても薄いのに高価なので、図書館で借りるのをお勧めします

0投稿日: 2019.11.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ有名なペリー就学前プロジェクトやアブシディ?実験などによると、就学前に非認知スキル(成績を上げるための勉強ではなく、生活力的な忍耐力、対人スキルなどの能力)を上げるような教育を施すことにより、成人後の逮捕率、各種依存症率、離婚率、就業率、持ち家率などに有意な差が生まれるとされている。これをベースに、最も社会的なリターンの大きい教育投資は、就学前に非認知スキルなどを上げることであると説く。 二章ではこれに対して他の識者が見落としている点などを指摘。特に非認知スキル教育はややもするとその時点で優位な集団の(≒白人の)規範を押し付け再生産しかねないという指摘が興味深かった。また、こうした実験と結果の測定が仮説の提唱者によって行われることから、妥当性を疑問視する意見もあった。 どの説が正しいのか判断しかねたが、成長過程にある人間を対象として社会実験を行うことの困難さはよくわかった。

2投稿日: 2019.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった!幼少期の教育プログラムに財源を割くことは、幼い頃の貧困を後から矯正しようとするプログラムに投資するよりも効果が得られるとする主張。反論にもきっちりページが割かれていて、勉強になった。ヘックマンは母親による子育ての質ばかり注目しているのは奇妙という反論は面白かった。

1投稿日: 2019.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ備忘録 就学前教育、非認知スキルの重要性をエビデンスに基づいて解説 科学的根拠に基づくプロジェクトの、公共政策への汎用性の難しさ (ペリー就学前プロジェクトやアベセダリアンプロジェクトと、ヘッドスタート) 科学者による反論やヘックマンによる再反論など、 一度で完璧な介入プログラムができるわけがないから よりよいプログラムに改善するために議論を展開していく土壌が大切

0投稿日: 2019.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ海外の話だから、階級のこととか日本とは違うのでは?と思うけど、年齢が低いからこそ教育が大事で、それが認知的な学習というより、情緒的なもの、忍耐力、リーダーシップなどに関連するとなると、この研究はとても重要。職業生活とか、家庭生活に活きる力って非認知的なものだと思うから。しかし教育の効果を測る難しさもよくわかるので、何が良いのかは正直よくわからない。いま、良いとされているものが、将来も良いと思われ続けるかはわからないけど、良いのでは?と思えるものを探し、子供に与えてあげるのは親や社会の責任なのだと思う。

0投稿日: 2019.04.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ現在、日本政府が進めている幼児教育無償化のバックボーンになっている本であるとのこと。遺伝によるものだけではなく、幼児教育の有無が大人になってからの社会的・経済的地位に影響を及ぼしているとのヘックマンの考えは統計データに基づいたものだとは思うが、裕福な家庭の無償化ではなく、貧困層を救う社会政策であるべきなのでは?と思わざるを得なかった。幼少期の教育に費用をかけることが、利益が費用を上回る故の公的資金の投入の必要性を訴えるのは分かるが、幼児教育の質の向上以上に恵まれない子供たちに機会提供することが重要だと思うのである。日本の幼稚園のレベルが低いとは決して思わない!そして就業前教育で重要なのは、IQに代表される認知能力だけでなく、忍耐力、協調性、計画力などの非認知能力が重要だとの認識は全く同感である。

0投稿日: 2019.02.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ社会政策策定のための3つの大きな教訓 非認知スキルの重要性。スキルの幼少期に発達し、その発達は家庭環境に左右される。幼少期の介入によって、問題改善可能 ペリー就学前プロジェクト 1962-1968 ミシガン州 58世帯 低所得アフリカ系に介入 40歳まで追跡調査 アベセダリアンプロジェクト 1972-1977 恵まれない子供111人 30歳まで追跡 幼少期の介入は経済的効率性を促進し、生涯にわたる不平等を低減する 再分配でなく事前分配を 貴重なのは金でなく、愛情と子育ての力なのだ ーーーーー p62 やる気に満ちた人々による小規模の実験的努力は成果をしめす。だが、それを綿密な設計によって大規模に再現しようとすると、有望に思えた効果が弱くなり、そのうちにすっかり消滅してしまうことが多い

0投稿日: 2018.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ就学前教育の必要性 ペリー就学前教育は有名なので、目新しい感じはしなかったかなあ。 幼児期の教育は本当に大事であることがエビデンスを伴って証明されているのに、どうしてそこに投資をしないのだろう。 幼児教育の教師は、短大卒の若い先生が多い、 というかむしろ4大卒のベテランは採用したくない園が多すぎる。 幼児教育は、ただの託児施設ではない。 日本の未来を担う子どもの基礎を培う非常に重要な時期であることをもっと自覚するべきだ。

1投稿日: 2018.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ邦題はややズルい。このタイトルから読者の多くが期待するであろう「いつ、なにをするのが、教育において効率的・効果的なのか」については、中室牧子「学力の経済学」のほうが良書。 ただ、学力の経済学も本書は参照・引用しており、本書の内容も興味深い。 本書はどちらかというと論文である。いや、アメリカ世界における諸問題・格差が幼少期の教育の充実(より正確には教育への政府の介入)により縮小・改善できるとする政策提言である。ちなみに原題(そして第1章のタイトルでもある)は「子供達に公平なチャンスを与える」。まさにこういうことが書かれている政策提言なのである。 著者は幼少期の教育的介入に関する実際に行われた二つのプログラムを論拠に、その効果・効率を論ずる。 第2章では各分野の専門家が、これについて評しており、第3章はそれへの著者のレスポンスだ。 著者の提言には理はあるが、第3章における自分への批評的意見への反駁(というか、ともすればやや感情的とも取れる反発)と肯定的意見への賛辞を見ると、正直やや冷める。論文の客観性が揺らぐ気がする。その点が惜しいので-1。 繰り返すが、多くの乳幼児を持つ保護者が、子の幼少期の教育について、学術的・統計的に有意な方策を知りたいのであれば、冒頭で紹介した他書をお勧めする。

1投稿日: 2018.09.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ学問としては重要な論文が収められているが、その後、非認知スキル・性格スキルを分かりやすく説明した書籍もでており、研究者以外は読む意義は少ない。

0投稿日: 2018.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ就学前(6歳まで)までに、貧困層に対して、忍耐力や協調性といった、非認知能力を高める教育を実施することで、将来の所得向上、生活保護費低減、犯罪率低下など、経済的かつ社会的にメリットありますよ、というのを、実験を踏まえて証明したヘックマン教授の成果を、わかりやすくまとめた本。ちと読みにくかったが、内容は理解できた。 公的資金への投入にフォーカスしているが、数十年単位の長期投資のため、なかなか資金投資しにくい問題がありますよねー。 民間で小さなビジネスモデルを作り、公を交えて普及、高所得から利益を得て、低所得を実質無料、的なモデルが作れないかー、webの広告モデルみたいに、リアルな広告モデルが作れないかなー、と最近思っております。 本書を読んで、ターゲットを絞れば、経済効果を高められ、試算もできるようにすれば、始められるきっかけになるかもですね。難しそうですが‥ 追跡40年やし

0投稿日: 2017.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ朝日新聞の天声人語に掲載されていたので読んだ。短くわかりやすく書かれていた内容に、反論もいれて構成された本である。 読んで損はない本。

0投稿日: 2017.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ就学前からの適切な教育的介入が、高い投資収益率を上げることをわかりやすく説明してくれている。 また、非認知的スキルが人生の選択肢の可能性を広げることも確認。 認知的スキルも非認知的スキルも実際には絡み合って使う場面が多く、断片的に伸ばすことは無理があり、どちらのスキルを磨くトレーニングであれ、両方のスキルが磨かれる適切な関わりや配慮や、支援者側の巻き込みを仕組みにすることが必要だと感じた。

1投稿日: 2017.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ▼福岡県立大学附属図書館の所蔵はこちらです https://library.fukuoka-pu.ac.jp/opac/volume/274112

0投稿日: 2017.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供に教育することで、大人になってからどれだけ逮捕率下がったりするか、の経済政策的な話。 やっぱり、IQとかは差がなくなるけど、忍耐力たか協調性とかは、効果が持続するらしい。 ペリーなんとかっていう実験してるけど、具体的な子供にどういう教育をしたのか書いてない。、 そこか気になるのに、 2019.2.23 前に読んでたの気付かずにもっかい借りてしまった。、 星3から星2に変更した 具体的なアクションの話が載ってない 政策とかそっち向けって感じ 個人向けじゃないかな

0投稿日: 2017.01.16 powered by ブクログ

powered by ブクログノーベル経済学賞の著者が、就学前教育が成人して成功した生活を送る上でいかに重要であるかを説いた一冊です。 就学前の子供に学力などの認知的能力はもちろん、社会において成功するためには、努力や忍耐力などの非認知的能力を高めることが、重要だと記されています。 日本においても幼いころからの教育はとても重要で、健康を損なうことなく成長の手助けができれば、社会保障費の抑制にもつながるとの解説は納得がいくものでした。

0投稿日: 2016.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ・高学歴の女性を母親として、安定した結婚生活を営む過程に生まれ育つ子供は有利 -読み聞かせに時間をかけ、一緒にテレビ見るのは少ない ・アベセダリアンプロジェクト&ペリー就学前プロジェクト ・認識的スキルは10歳までにある程度決まってしまう。しかし非認知すきるは20代の初めまで発展可能だが、学習を向上させることから、幼少期に形成しておくのが最善策 -特に、3,4歳の時期の適切な教育が大切 ・6歳までの就学前教育が重要 -認知だけでなく、非認知が重要

1投稿日: 2016.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ思ってたより、薄い内容だった。様々なレビューで、すでに知っている内容が殆ど。へックマン氏の主張に対する反論、それに対する再反論が載せられているのは評価。 非認知スキルすなわち、肉体的精神的健康や、根気強さ、注意深さ、意欲、自信といった社会的、情動的性質。これは学力テストや社会的成功にも貢献している。 認知的スキルも、社会的情動的スキルも幼児期に発達し、その発達は家庭環境に左右される。 ペリー就学前プロジェクト アベセダリアンプロジェクト

0投稿日: 2016.09.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ幼児から介入した方が、成長してから職業訓練等を行うより、リターンが大きいとの主張である。本書が他の本と異なるのは、著者の主張への反論等も載せている事である。ただし、反論への再反論が行われている。 著者の主張は基本的には正しいものと考えるが、やはり大規模な試験が必要であろう。また、もっとコストの少ない、効率的方法を見つけないと、全国規模での展開は難しいのではないかと思う。

0投稿日: 2016.07.28 powered by ブクログ

powered by ブクログヘックマンの論文と、それに対する専門家のコメント、その反論。さいごに解説と日本版。 家族の関わりの重要性。 裏付けはこれから。 C3033

0投稿日: 2016.07.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ帯は詐欺 教育に関するエビデンス本。 主に幼児教育の効果について書かれている。 本書の特徴として反対意見も掲載しててそれに対する反論といった形式をとっている。 まだまだ研究途上分野、データも不足してると言わざるをえないので相当興味を持った人でないと読む意味は少ないかも。

0投稿日: 2016.05.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ教育図書館OPAC: http://nieropac.nier.go.jp/webopac/BB16331925

0投稿日: 2016.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ就学前の教育を受けた子と受けてない子では就学時点から学力に差があり、その差は忍耐力や協調性や自発性といった、学力やIQ以外の非認知能力の差によるもの。 非認知能力は生後すぐから就学前の時期(特に3〜4才)に適切な教育(刺激)を受けて発達するが、適切な教育を与えられない貧困家庭の子どもに公費で教育を行うと、成長してからの職業訓練よりも所得や社会的成功の率が上がる。 したがって、社会保障費や犯罪発生にかかるコストをあらかじめ抑えて納税率も上げることができる。 ということを研究によって導いたヘックマン教授の提言とそれへの反論、さらにその反論をまとめたもの。 前提として「就学前の幼児教育は大事」は基本的には誰もが同意していて、本書の外でも脳科学の研究結果などから現在は常識となっているが、「それを国の政策として大規模公平に行うべきか」「それで効果が他の政策よりも大きくあるのか」が論点。 (自分とこの)幼児にいついくらかけて何をするといいか、ではない。 幼児教育の有無が人生に重要だと知らない家庭で育つ子に幼児教育を誰がどうやって施すか、経済的な効率性の面から考えて、という話。 ヘックマン教授の書いてることには、親や家族が教育するのが大事という主張も含んでいるが、血の繋がった母親が、というよりは、義父母や親戚、里親なども含む家庭の養育者が、くらいのことなんだろうと思うのだけど未確認。

1投稿日: 2016.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ賛成、反対の論文をまとめるという形式はほかにあまりなく、面白い試み。 内容は概要説明に感じ、入り口としてはよい書だと思う。

0投稿日: 2016.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ「エコノミストが選ぶ経済図書ベスト10」第7位 『幼児教育の経済学』と『「学力」の経済学』はエビデンスに基づく教育政策の重要性を説く書。土居丈朗・慶応大教授は後者について「勘と経験に頼りがちな教育の問題を、科学的な根拠に基づきわかりやすく説明した良書。行き過ぎた『平等主義』が格差を拡大させたり、教員の給与アップが子供たちの意欲や学力向上に必ずしもつながらなかったりすることが示されている」と推奨する。

0投稿日: 2016.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ子供の非認知的スキルを育てることが大事という根拠となったヘックマン教授の話と、それへの反論を多く掲載し、かつヘックマン教授の再反論をまとめた本。 確かにこうしてみると、ヘックマン教授の調査も結果から導かれたようにも思う。とはいえ非認知的スキルのある程度の重要性、また子供の貧困を改善することは多くの学者も同意しているようだ。 結論は読んだ人に委ねられている。そういった意味で、教育経済学といった分野もまだまだ途上にあるのだと思った。

0投稿日: 2015.11.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の主張と、それに対する専門家の意見と、再反論という構成。1冊で多種多様な考えに触れられて便利だな。しかし、こういう社会実験ができるのがアメリカって感じだ。

0投稿日: 2015.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ斜め読み。 外国の方が著者ということで、若干読みにくさがあった。 見た目は読みやすそうなのだけど。

0投稿日: 2015.11.11 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

幼児教育は公平性がある。将来の社会保障コストを低下させられるから費用回収効果が高い。そんなお話。わかるわ。 少子高齢化社会で、日本はどこまで教育を犠牲にできるのか。 昭和までは日本では慣習という道徳が人間関係を縛っていたからなんとかなっていた。しかし、いよいよ無理だ。人と人のつながりが薄い世の中になったのだから、どうにかするっきゃない。 「綿密に設計された計画は想定した効果を上げられず、立ち消えに終わる」という記述が一番良かった。 まさにそうである。フレキシブルな政策こそがもっとも効果的である。 あまりに計画を固めすぎると、当初あった目的が形骸化して、計画を計画通り進めることが大事だという誤解が発生する。手段が目的化するという失敗だ。 大事なのは「目的の達成」そのためには手段は変更可能にしておくことが大事。不測の事態にも対応できる人間こそ「できる人間」である。 今の日本にそれを理解できている人はどれだけいるかなー。 そういうことを幼児教育で教えていくべきだよな。失敗してもいいけれど、どう修正するかを重要視する。そんな教育。

0投稿日: 2015.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログアメリカにおける実験結果。幼児期の介入の賛否両論を載せている。日本でもこどもの貧困が深刻化している。親の経済状況によってこどもの将来に差がでている。認知的スキルだけでなく、非認知的スキルを育むことこそ豊かな人生につながる。思春期になってから非認知に介入して効果があった例もあるが、成長してからより幼児期に投資するほうがはるかに回収率がよいということをデーターをもとに示し、論議する必要がある。

0投稿日: 2015.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆者の主張とそれに対する各界専門家のコメント、日本語版解説で構成されている。筆者の主張そのものは、シンプルだが力強い。日本でこれに従うとしたら、どんなプログラムが有効だろうか。

0投稿日: 2015.09.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ幼児教育、特に貧困世帯の幼児教育に公的投資を行うことで、その幼児が成人になった際の所得向上、医療費削減などといった収益効果が見込まれる。それは、成人の職業訓練などに注ぎ込まれる公的投資とは比べ物にならないくらいだ、という。 本著でいう収益力は、いわゆる学力でいう認知能力(IQ)だけでなく、非認知能力(自制力など)が大きな役割を果たすといい、その非認知能力を幼児教育から公的投資で伸ばして行くべきだ、と論じてる。

0投稿日: 2015.09.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ就学前の幼児教育の必要性と効果について、経済性・効率性・公平性においていかに重要で社会にとってメリットが大きいものかというのを、費用対効果の側面、脳科学的な側面で説明した内容。 ノーベル経済学賞を受賞したヘックマン教授が、実証的に研究した内容を、コンパクトにまとめていて大変わかりやすい。そしてその内容に対する教育に携わる各関係者の反論も様々な視点で紹介されており、それに対するヘックマン教授の再反論も掲載されており、就学前教育について多面的な視点で理解が深まる本だと思う。 就学前教育で重要なのは、「忍耐力、協調性、計画力」といった非認知力と言われる能力で、IQや学力といった認知能力開発が中心になりがちな教育とは違った能力にフォーカスしている。 主に本書はアメリカでの教育政策、家庭・経済事情がベースになっているため日本とは少し貧困の差や、教育の考え方の違いが多少あるが、文化や環境を超えた部分での共通項は見出しやすい。 日本に当てはめた場合についての理解は、本書後半の大阪大学副学長による「解説」を読むと分かりやすいが、それを内包したもっと広い視野での日本における活用としては別の書籍である古市憲寿氏の「保育園義務教育化」が大変読みやすく理解を進めると思う。

1投稿日: 2015.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容もさることながら、前半がヘックマン氏の主張、後半がそれに対する専門家からのコメント(およそ8割以上が反論)という構成はすごい。前半でだいたい納得してしまったんだが、後半の批判部分を読んで「なるほど自分は甘かった…」と反省してしまった。

0投稿日: 2015.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ将来的に成功するかどうかには、3, 4歳での教育が大きく影響することが述べられています。一方で、大人になってからの職業訓練プログラムなどは費用対効果が低いことも指摘されていて興味深かったです。 ただ、幼児教育の具体的な方法については書かれていなかったので物足りない印象が残りました。

0投稿日: 2015.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ探し求めていた答えはやはり見つからなかった。こうなると、何かこの研究は怪しいのではないかと思えてしまう。本書の中で、そういう反論をする人もいた。著者はそれに対してさらに反論している。それならば、具体的な幼児教育の内容を示していただきたい。「保育園義務教育化」「学力の経済学」とそれを探し求めて読んできたが、肩すかしをくらったような気分だ。幼児教育が大事なのはわかった。それが将来的に大きくなって返って来るのは確かなのだろう。で、その教育の具体的内容は何なのか。そこが知りたい。私が今関わっている幼児教育の教材などには素晴らしいものが含まれている。また、いわゆるしつけ面、態度教育が重要であるのも心得ている。しかし一方で、幼児に対する態度教育が、その子の知りたい、学びたいという意欲をそぐことになってはいないか、ということが懸念される。自分の子育てについて、お金はあまりかけず(絵本やパズルは買いましたが)良さそうなものは与えてきました。ある程度の学力もついたと思います。けれど、いま(高2、中3ですが)我が家の子どもたちの学びに対する意欲が強いかというと、決してそういうことはないのです。ハアとため息が出るレベル。まあ、「子育ては失敗するもの」というくらいにとらえておけばよいのでしょうね。(森毅の名言より)ということで、これはおもしろいと盛り上がっていたのですが、ちょっと不満の残る3冊でした。(それから、もう一言、「アメリカの貧しい」と「日本の貧しい」にはずいぶんと差があるのでしょうね。追跡調査で犯罪率がどうのこうのというのは日本ではちょっとイメージしづらい気がします。)

0投稿日: 2015.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログヘックマン氏の基調論文とそれに対するコメント,コメントに対するコメント,全体のやりとりについての解説(大竹氏)。 著者は経済学者(2000年ノーベル経済学賞受賞)。就学前における公共投資が成人後の租税負担可能性を上げ,社会的適応度(犯罪,健康,等)を上げ,その結果,社会の財政負担を下げる。 理想的には全ての発達段階で十分な教育投資があまねくおこなえればいいのだが,限られたリソースをどう配分するのか,時期なのか,プログラムの質なのか。日本でも貧困が問題になっている現在,この視座を熟考する価値がある。

0投稿日: 2015.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ就学前教育の効用についての本。 ・就学前教育はその後の人生に大きな影響を与える。 ・就学前教育ではIQ等の認知能力だけでなく、忍耐力、協調性、計画力等の非認知能力も重要。 ・成人の職業訓練は効果が小さい。 ▼アメリカのペリー就学前プロジェクトの事例 経済的に恵まれない三歳から四歳のアフリカ系アメリカ人の子供たちを対象に、毎日平日の午前中は学校で教育を施し、週に一度午後に先生が家庭訪問をして指導にあたるもの。 二年間続けられ、対照グループと40年間にわたって追跡調査が行われた。 10歳の時点ではIQの差がなかったが、40歳になった時点では、高校卒業率や所得等で良い効果が出た。 所得や労働生産性の向上、生活保護費の低減など、就学前教育を行ったことによる社会全体の投資収益率は15〜17%という非常に高い結果が出た。 IQを高めるより、非認知能力を高めることに貢献。

1投稿日: 2015.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログかなり楽しんだ。マシュマロテストのことや、幼児教育を家庭環境のよくない家庭に施した場合の経済効果など。やっぱり、早いうちに基本ができているのは大事かも。高校では、遅すぎの感もある。

0投稿日: 2015.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ノーベル経済学賞受賞者でもあるヘックマンの論文(Economic inquiry 46:289-324)とそれに対する識者の意見を掲載した議論集。厚ければよい、というものではないけれど、大きいフォントでページ数も少ない。米国の教育事情などの背景知識の解説などがもう少しあってもよいかも。 ヘックマン論文は、1960年代に行われたペリー就学前プロジェクトに論拠しているが、これは貧困層の3−4歳児を対象に、平日午前中の集団教育と週一度の家庭訪問を行ない、追跡調査したもの。10歳の時点でIQがには差がなかったが、40歳時点で学歴や年収、犯罪率などの点で良好な結果が得られた。この結果から、IQテストで測られるような認知的スキルよりもむしろ忍耐力や学習意欲、社交性などの非認知的スキルが改善が重要で、思春期以降などの教育も可能ではあるが、後になるとはるかに大きなエネルギーと時間が必要になるので早期介入こそが公平な分配を実現するためには重要だ、というのがヘックマンの解釈らしい (ただし、生後四ヶ月からの介入を行ったアベセダリアンプロジェクトではIQを高める効果もあったということで、もっと早期に介入すると認知的スキルについても向上させることが可能なのかもしれない) ただし、後半の議論で反論が続出しているように、IQ向上は2歳、3歳までは順調に効果があがっていたが、5歳になるまでに消える、という追試があったり、そもそもペリープロジェクトも費用がかかりすぎており、国レベルで実施するのは現実的でない、などの意見もある。最後の解説にあるように、米国の貧困層のリアリティがわからないとちょっとピンとこないところはある(日本のように95%が保育園や幼稚園に入っている国とは根本的に違う) ・ピーター・ロッシの法則。やる気に満ちた小規模な実験的努力は成果を示すが、これを大規模に再現しようとすると効果が弱まったりなくなったりする

1投稿日: 2015.07.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ社会的不平等・二極化の一端は生まれ合わせた環境に由来する。幼児期に非認知的なスキルに介入することで、その後の認知的スキルだけでなく社会的・情緒的スキルが向上する。社会にとっての費用対効果が大きい。 個人レベルではなく、社会的・政策的な観点からの議論でした。反論や再反論で、そんなに簡単なものではないとわかりましたが。

0投稿日: 2015.07.01