総合評価

(64件)| 16 | ||

| 21 | ||

| 16 | ||

| 4 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ戦時中の様子を丁寧に書いているので、なかなかストーリーが進まず、読むのが少ししんどかった。一人一人のキャラが上手く描かれていて、彼らがどうなっていくのか気になるので続編も読むと思う。

19投稿日: 2025.10.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ良かった。何故かこれだけが何年も何年も家にあって遂に読んだけど、続きは持ってないから買いに行かないと。

0投稿日: 2025.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログまず上巻を読みました 難しい言葉や知らない立場など多く、理解できていないところも多々ありますが、ちょうど終戦直前に赤紙が来たと話していた、いまは亡き祖父を思いながら読みました 鬼熊軍曹のお母さんへの愛情が涙を誘います 中巻も楽しみです

0投稿日: 2025.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争への激しい怒りが詰まった作品。 終戦直後の「知られざる戦い」に向けて登場人物たちがその舞台へ集結する。 理不尽な赤紙。 見送る者の悲しみ。 嵐の予感。… 悲劇が待ち受けていそうな予感をひしひしと漂わせながら、情感溢れる群像劇が繰り広げられ、人間模様の機微に唸った、

1投稿日: 2024.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ終戦の後に、千島の先で、こんな出来事があった事を全く知らなかった。徴兵される誰しもにある人生と家族。敵国にも多様な国籍があり、また家族、人生がある。これらをオーバーラップさせる事により、我々戦争を知らない世代にも情緒的に伝えてくれた。

0投稿日: 2024.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ大正生まれの人たちが次々と兵隊にとられたんですね。 たしか、祖父の兄たちが何人もそれで亡くなりました。 そのとき、曾祖母は何を思ったのか…。

0投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ太平洋戦争末期にアリューシャン列島の最先端部である根室から1000キロ、ソ連のカムチャッカ半島先端と目と鼻の先の占守島(シムシュとう)に取り残された戦車部隊の奮闘を描いた作品。ぜひ実写化して欲しい。 「終わらざる夏」は第11戦車連隊の顛末だけを描いた作品ではない。徴兵された元出版社勤務の45歳の老兵、缶詰工場に送られた女工達、上陸作戦に駆り出されたソ連兵、その後のシベリア強制労働など、さまざまな人の織り成すドラマ。 第11戦車連隊の兵士の目線と上陸部隊のソ連兵の目線と、両方から語られる。 心に響いたのはヤクザ者の萬吉が45歳老兵の子供(集団疎開中だが脱走)を助けるシーン。 浅田次郎は戦争の悲惨さを伝える事に人生を賭けていると感じる。

0投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ浅田次郎『終わらざる夏』集英社文庫 読了。終戦間際の夏、北千島の占守島で起きた知られざる戦い。盛岡管内における3名の補充要員(英語翻訳者、歴戦の軍曹、帝大医学生)の召集過程が丁寧に描かれる。登場する一人一人にささやかな夢があった。最後に出てきた藁半紙の辿ってきた道程に思い馳せたい。

0投稿日: 2023.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

歴史物は、よく知られた事件に関してはおおむねネタバレである。 現代に生きる我々は、昭和20年の8月15日に、玉音放送で全日本国民に敗戦を知らされるということを知っている。 だから、昭和20年7月などという日付を見れば、ああ、もう少しで終わるのに、と思う。 しかし、当時でももう少しで終わるだろうと予感していた人たちがいたとて、赤紙が来たならば逆らうことはできないのである。 今私たちがこれを読んでどうすることもできない。 しかし、知っておくことくらいは出来る。そして大切だろう。 時に、昭和20年7月。 すでに沖縄は陥落し、軍は本土決戦に向けて最後の「根こそぎ動員」にかかっていた。 プロローグでは、その「動員」の仕組みが描かれる。 今まで、よく知らなかった部分だ。 参謀本部は動員の人数割を決めて下命するだけ。 どこに何人。ここでは具体的な名前は上がらないし、個人の顔は見えない。 それが地元まで下ろされて初めて、人数に合わせて名前が与えられ赤紙が下るのである。 「地元」で、人員を選び出す苦悩。 人口の少ない地方の村ゆえ、名簿のほとんどは顔見知りである。 自分が兵隊に行くより辛い。 戦争が終わったら腹を切って死ぬつもりだ、と村役場の戸籍係兼兵事係。 この「根こそぎ動員」で岩手県から招集された、主要人物となる人たちが、最果ての占守(シュムシュ)島に集結するまでが上巻である。 本土決戦を想定した、人数的にも異常な動員に加え、「特業」動員では単なる頭数合わせではなく、確実に「使える」人物を選定しなければならず、村の兵事係は血眼になって名簿を繰る。 結果、【首を傾げるような招集】となったのは、彼らの持つ『特業』が理由だった。 ・片岡直哉(かたおか なおや)は【兵役年限ギリギリの45歳もあとひと月残すのみ。極度の近眼】で、徴兵されたことはない。 東京の出版社で翻訳の仕事に就いていた。『英語に堪能』である。 ・菊池忠彦(きくち ただひこ)は【東京帝大医学部に在籍中】だったが、実は岩手医専を出てすでに『医師免許』を持っている。 もう、岩手県は無医村だらけである。 ・富永熊男(とみなが くまお)はタクシー運転手。この男だけは歴戦の軍曹で、金鵄勲章を授与されている。ただし、名誉の負傷で【右手の指が三本失われている】。 現在と違い、『運転免許証』を持つ人物は多くはなかった。 皆の来し方が語られ、すっかり感情移入してしまっている。 ここから、誰が生き残り、誰が命を終えるのか・・・ タイトルが示すように、彼らの戦いは、8月15日には終わらないのだろうな。

1投稿日: 2023.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ市ヶ谷台で行われる大本営・動員班参謀というエリートが起草したのは命を数値化した無機質な動員表だった。それは末端である東北の盛岡連隊区、そして村役場に伝達されれば、一人ひとりの顔と名前が想起しうるものとなる。動員の最前線に立たされた村役場吏員。赤紙に翻弄される国民。敗戦処理の通訳として動員されたとは知らぬ片岡。不足する軍医を補充するため召集される菊池。激減した運転要員の代替として召集された鬼熊。その3人が運命の渦中に巻き込まれる描写が、戦争の悲惨さを否応なく際立たせる作品。中巻へ読み進める。

0投稿日: 2023.03.12 powered by ブクログ

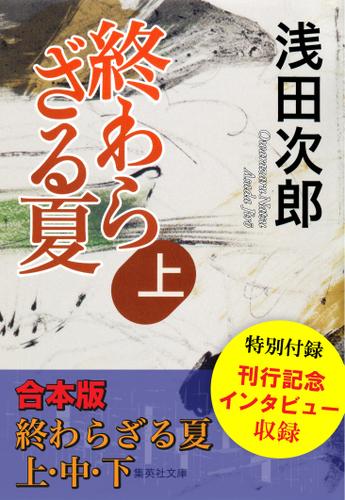

powered by ブクログ「浅田次郎」の戦争小説『終わらざる夏』を読みました。 「半藤一利」の『新装版 太平洋戦争 日本軍艦戦記』に続き、第二次世界大戦関連の作品です。 -----story------------- 〈上〉 1945年、夏。 すでに沖縄は陥落し、本土決戦用の大規模な動員計画に、国民は疲弊していた。 東京の出版社に勤める翻訳書編集者「片岡直哉」は、45歳の兵役年限直前に赤紙を受け取る。 何も分からぬまま、同じく召集された医師の「菊池」、歴戦の軍曹「鬼熊」と、「片岡」は北の地へと向かった。 ―終戦直後の“知られざる戦い”を舞台に「戦争」の理不尽を描く歴史的大作、待望の文庫化。 第64回毎日出版文化賞受賞作。 〈中〉 「片岡」の一人息子「譲」は、信州の集団疎開先で父親の召集を知る。 「譲」は疎開先を抜け出し、同じ国民学校六年の「静代」とともに、東京を目指してただひたすらに歩き始めた。 一方、「片岡」ら補充要員は、千島列島最東端の占守島へと向かう。 美しい花々の咲き乱れるその孤島に残されていたのは、無傷の帝国陸軍、最精鋭部隊だった。 ―否応なく戦争に巻き込まれていく人々の姿を描く著者渾身の戦争文学、中編。 〈下〉 1945年8月15日、玉音放送。 国民はそれぞれの思いを抱えながら、日本の無条件降伏を知る。 国境の島・占守島では、通訳要員である「片岡」らが、終戦交渉にやって来るであろう米軍の軍使を待ち受けていた。 だが、島に残された日本軍が目にしたのは、中立条約を破棄して上陸してくるソ連軍の姿だった。 ―美しい北の孤島で、再び始まった「戦争」の真実とは。 戦争文学の新たなる金字塔、堂々の完結。 (解説/「梯久美子」) ----------------------- 集英社が出版している月刊小説誌『小説すばる』の2008年(平成20年)6月号から2009年(平成21年)10月号に連載された作品で、第64回毎日出版文化賞受賞作です… 歴史の闇の中になかば隠れつつあった太平洋戦争終戦後(もしくは終戦準備・戦闘停止 期間中)における占守(シュムシュ)島での戦いにスポットをあてた物語、、、 1945年(昭和20年)8月9日、ソ連は日ソ不可侵条約を一方的に破棄して対日参戦… ポツダム宣言受諾により太平洋戦争が停戦した後の8月18日未明、ソ連軍は占守島も奇襲攻撃し、ポツダム宣言受諾に伴い武装解除中であった日本軍守備隊と戦闘となり、戦闘は日本軍優勢に推移するものの、軍命により21日に日本軍が降伏して停戦が成立、23日に日本軍は武装解除されたが、捕虜となった日本兵はその後大勢が法的根拠無く拉致され、シベリアへ抑留された という史実を忠実に辿りながら、アメリカとの和平交渉の通訳要員として兵役年限直前の45歳で招集された翻訳書編集者「片岡直哉」、岩手医専卒・東京帝大医学部の医学生で軍医として招集された「菊池忠彦」、大陸でたてた手柄で金鵄勲章を授与された鬼軍曹で4回目の招集で占守島に送られた「富永熊男(鬼熊)」の三人の登場人物を軸に、過酷な状況下での人間の本質を照射しつつ、それぞれの場所で、立場で、未来への希望を求める人々を描いた巨編(上・中・下で約1,050ページ)です。 重層的で物語の奥行が深く、人物造形にも優れている作品だったので、読んでいるうちに、どんどん作品の中に引き込まれていき、登場人物の目線で物語が展開していく感覚で読み進めていくことができました… 『終章』では、辛いとか、哀しいというよりは、胸が苦しくなるような気持になり、「鬼熊」の母親に宛てた手紙や、少年兵「中村末松」の遺した押花帖が出てくる場面では、涙が止まりませんでした、、、 戦争は終わったのに、戦闘が始まる… この大いなる矛盾の中で、戦う兵、死にゆく兵、戦争の禍々しさと非情さ、そして愚かさに胸を打たれましたね。 終盤の戦闘シーンは、その少し前から登場していたソ連の現場第一線の兵からの目線で描かれているのですが、彼らもまた、終わったと思っていた戦争で、再び命を賭して闘わなければならないという矛盾を抱えながら行動しており、戦争というものの非情さや非人間的な部分が、巧く描かれていたと感じました、、、 この戦闘の矛盾を訴えた「アレクサンドル・ミハイトヴィッチ・オルローフ中尉(サーシャ)」の報告書には共感する部分が多かったですね… 略奪を目的とした大義なき作戦行為は、現場では誰も望んでいないんですよね。 不条理な戦争(戦闘)に、国土とそこに暮らす人々を守るために誇り高く戦った人たち… 軍人も民間人もそれぞれの誇りと愛するものを守るために戦ったんですよねぇ、、、 久しぶりに読書しながら泣いちゃいました… 涙が止まらないほど感動した、忘れられない作品でした。 以下、主な登場人物です。 「小松少佐」 大本営参謀。参謀本部編制課動員班の動員担当者 「甲斐中佐」 陸軍省軍事課員。参謀本部編制課に合流 「佐々木曹長」 盛岡聯隊区司令部第三課動員班長 「蓮見百合子」 盛岡聯隊区司令部の庶務係。岩手高女の女学生 「遠山敬一郎大佐」 盛岡聯隊区司令部司令官。地元の名士 「佐藤金次」 滝沢村役場の戸籍係兼兵事係 「勇」 滝沢村役場の給仕の少年 「片岡直哉二等兵」 東京外国語学校卒の翻訳書編集者。岩手県の寒村出身。 英語通訳として招集され占守島に向かう 「片岡久子」 片岡の妻。女子高等師範卒の文学書編集者 「片岡譲」 片岡の息子。国民学校四年生。信州に集団疎開しているが疎開先を抜け出す 「吉岡静代」 譲と同じ国民学校の六年生。信州に集団疎開している。譲とともに疎開先から東京を目指す 「小山雄一」 国民学校の教師。四年男子学級の担任 「朝井マキ子」 国民学校の教師。六年女子学級の担任 「岩井萬助」 渡世人。懲役に服していたが、召集のため放免される 「尾形貞夫」 片岡と同じ出版社に勤める、翻訳書出版部の部員。 警視庁で洋書や英文記事の検閲を行う 「尾形佐江」 尾形の妻。夫妻で久子の住まいに引っ越す 「野中良一」 久子の異父弟。フィリピンで戦死 「野中きぬ」 久子の母。久子の父親との離婚後、良一の父親と暮す 「安藤仁吉」 東京で岩手県出身者たちの面倒をみる篤志家 「菊池忠彦軍医少尉」 岩手医専卒の医師。東京帝大医学部に在籍。 招集されて占守島の軍医となる 「富永熊男軍曹」 盛岡のタクシー運転手。金鵄勲章を授与された軍曹。 四回目の招集で占守島へ向かう 「吉江恒三少佐」 第五方面軍司令部参謀。敗戦処理の任務を負う 「大屋与次郎准尉」 戦車第十一聯隊第二中隊段列長。旭川出身 「中村末松兵長」 戦車第十一聯隊第二中隊段列の少年兵。東京出身 「池田大佐」 戦車第十一聯隊長 「岸純四郎上等兵」 南方帰りの船舶兵。三陸の宮古出身 「工藤軍医大尉」 野戦病院の軍医。菊池の岩手医専での先輩 「渡辺中尉」 第九十一師団副官。札幌出身 「森本健一」 日魯漁業社員。占守・幌筵島の漁場と缶詰工場の責任者 「石橋キク」 缶詰工場で働く女子挺身隊員。函館高女の卒業生総代 「沢田夏子」 缶詰工場で働く女子挺身隊員。キクの同級生 「ヤーコフ」 占守島出身のアイヌ。色丹島の診療所で助手を務める 「池田大佐」 戦車第十一聯隊長 「アレクサンドル・ミハイトヴィッチ・オルローフ中尉(サーシャ)」 ソ連軍の将校。シベリアに住むコサックの子孫 「ボクダン・ミハイトヴィッチ・コスチューク兵長(ボーガ)」 ウクライナ出身のソ連兵

0投稿日: 2023.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

終戦近くに訳あって召集された人たちが今後どうなっていくのか期待。 序章は参謀が苦慮しながら動員計画を作るところからはじまり、その計画に応じ召集する人物を決める担当、赤紙を届ける配達人とそれぞれの苦労を描いた後に、赤紙により呼び出された片岡、菊地軍医、鬼熊と共にシュムシュ島へ向かう。 当事者それぞれを描くとによりこの戦争に対して誰もが疑問を抱きながら生きていたことが伝わる構成。 さすが浅田次郎!

0投稿日: 2021.12.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ(上中下含む) 文庫で3巻構成だが、読むのに苦労を感じることはなかった。 強く熱い信念を持つ人物が多く、かっこいい。鬼熊すてき。 終戦時期における千島列島が舞台というのはほとんど知識がなかったので勉強になった。

0投稿日: 2021.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ1945年、夏。すでに沖縄は陥落し、本土決戦用の大規模な動員計画に、国民は疲弊していた。東京の出版社に勤める翻訳書編集者・片岡直哉は、45歳の兵役年限直前に赤紙を受け取る。何も分からぬまま、同じく召集された医師の菊池、歴戦の軍曹・鬼熊と、片岡は北の地へと向かった。

0投稿日: 2020.11.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ終わらざる夏 上 (和書)2011年06月27日 22:01 浅田 次郎 集英社 2010年7月5日 佐藤優さんの選書にあったので図書館で借りてみました。上巻だけしか借りられなかったので下巻を借りるのには時間がかかりそうです。

0投稿日: 2020.09.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

戦後75年、絶対にしてはいけなかった日米開戦、浅田さんの「終わらざる夏」でそれを実感したかった。終戦間近、岩手県に3枚の赤紙が届く。菊池(東大医学部学生)、片岡(英語翻訳家)、富永熊男(軍曹で戦争の達人)。この3人が根室港から北の孤島・占守島に向う。この3人にはそれぞれの人生があり、家族がいる。赤紙を届ける役人、受け取る家族。「おめでとうございます」「ありがとうございます」。この何とも言えない絶念の挨拶。無数に届く赤紙の数だけ、家族が絶念してしまう。絶対にしてはいけなかった戦争、鎮魂とともに読んでいく。

10投稿日: 2020.08.22 powered by ブクログ

powered by ブクログコロナ緊急事態宣言で巣ごもり状態での読書。 昭和20年6月下旬、既に敗色濃厚の処から話が始まる。 これから中、下巻に向かって波乱が起こってくるだろうが、上巻では登場人物の紹介に多くが割かれている。 悲惨を予感させるものは、残される者の姿。 匂いまでを感じさせる描き方に引き込まれる。

1投稿日: 2020.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ2020年2月26日読了。 一万円選書から。 北千島の占守島に向かう、45歳の老頭児、医療専門学校を出た若い医者、そして聞き手の指を二度の出征で失い、老いた母を故郷に一人残す軍曹。 そして占守島には少年戦車兵とベテラン准尉。

1投稿日: 2020.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ終戦まじかの市ヶ谷で大営からの隠密指示で終戦交渉に動きつつありその状況下で各戦地に英語通訳の派遣選定を進める。英語通訳の人選では当時45歳上限の赤紙発行対象に苦学で結婚し1男の子を持つ片岡の元に届く。矛盾を感じながら当時おめでとう!!と言われ言わざる得ない状況。。で戦地に赴く。

1投稿日: 2019.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

浅田次郎はお約束の「鉄道員」とごく一部の短編集を手に取ったほかはあまりこれまで縁のない作家であったのだが、ほかの多くの人と同様、「終戦後に北方領土に取り残された日本軍がいた」という歴史的背景に興味をひかれて読んでみることになった。 北方領土どころか当時の日本領の最北端、カムチャッカ半島のすぐ南、占守島(しゅむしゅとう)の日本軍は終戦の8月15日以降にソ連軍の猛攻を受け、これを撃退しながら、最期は武装解除されたらしい。この部隊に様々な背景を持った(多くは招集された一般市民が)集まってくる経緯が小説の多くの部分を占める。 大本営が策定する何十万人単位の本土決戦計画が各自治体に下達され、県庁、さらには村役場と降りてくる過程で召集令状の宛先となる個人名が特定されていくシーンは綿密な取材を想像させ非常に読ませる。 また、そうした応召兵だけでなく、満州の精鋭部隊も配置転換されてくる。彼らは行き先を知らされない。(激戦の)南方か北方か、まさかとは思うが本土帰還か。戦車がディーゼル型とガソリン型に分けられ、ガソリン型の隊員が「寒さに強いガソリン部隊は南方はない」とひそかに安どするシーン、港で防寒服を返納する命令がなく兵士たちが喜びにどよめくシーンは胸に迫る。 同時に作者は東京の留守を守る家族も丁寧に記述する。調布から京王線で新宿に通勤する人がいる。新宿の伊勢丹はにぎわっている。が、変電所を爆撃された京王線は新宿手前での折り返し運転となり、伊勢丹の壁には機銃掃射の跡が残る。このあたりの描写は「ついこの間の非日常」を読み手に強く意識させる。 物語終盤では、鉄道員さながらのファンタジーめいた展開が「さあここで泣いてください」とばかりに展開し、そういうのはちょっと、という人もいそうだ。というか私もその一人だったのだが、それでも作者の思い、メッセージは強く訴えかけてくる。浅田次郎は集英社の「戦争×文学」の編纂を担っている。「記録」ではない「記憶」を残そうという意思はこの小説にも強く表れているように思う。

2投稿日: 2019.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ千島列島の先端、カムチャッカの目の前にある占守島でおこった8/15より後でのソ連との戦闘に材をとった小説。舞台は占守島だけでなく、出征する兵隊を見送った東京・盛岡や、疎開先の長野にわたる。群像劇仕立て。 直球勝負で好みの作風であり、題材も絶妙。ただ、やや器用さが先行したきらいがあるか。赤軍将校と疎開先の子供との夢幻的な交わりのところも面白い。こういうことができるのは小説ならでは。

1投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ綺麗に書くなら戦争の悲劇が、汚く書くなら戦争のクソッぷりがよく分かる小説です。 年齢や身体の状況などで、本来であれば招集されるはずのない人々に、赤紙が渡され否応なく戦争に巻き込まれていくのです。 不意の招集に衝撃を受けるのは、兵士以上にその家族です。特にこれまで何度も招集に応じ、指を失っているにも関わらず、再び赤紙を渡された鬼熊とその年老いた母。二人のそれぞれを思う心情と、それに関わらず引き裂かれる場面は、戦争の理不尽さや不条理さを、改めて示していると思います。

3投稿日: 2018.07.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

暗い内容で気が滅入り、読む終えるまでに何ヶ月もかかってしまった。 入れ替わり立ち代わりそれぞれの立場の人間が語り手となっていく手法だったが、読みづらいと感じたときもあった。 占守島の戦いのことは全く知らず、たまたま聞いていたラジオ番組のゲストが著者で本書の紹介をしていたため、手に取った。 日本でこの戦いの知名度は低いが、教科書に載せても良いのではないだろうか。 結末は救いがなく、心が重くなった。 生き残った人々はシベリアに送られ、無事に帰国できたかどうか胸が痛い。 娯楽のための読書はすばらしいが、ときどき本書のようなジャンルを読むことは大事なことなのかもしれない。

1投稿日: 2018.03.07 powered by ブクログ

powered by ブクログH30.1.4-H30.5.5 1945年、夏。すでに沖縄は陥落し、本土決戦用の大規模な動員計画に、国民は疲弊していた。東京の出版社に勤める翻訳書編集者・片岡直哉は、45歳の兵役年限直前に赤紙を受け取る。何もわからぬまま、同じく招集された医師の菊池、歴戦の軍曹・鬼熊と、片岡は北の地へと向かった――終戦直後の「知られざる戦い」を舞台に「戦争」の理不尽を描く歴史的大作。 (感想) 舞台はすごくいいのですが、人物の設定、描き方がどうもつまらないと感じます。

1投稿日: 2018.02.18 powered by ブクログ

powered by ブクログAmazonで評価が高かったので読んだが、まだ良いとは思えない。何より文体が読みづらい。東北弁や昭和初期の太平洋戦争前を扱っているので漢字も古いもので大変読みづらかった。このまま読み進めるかちょっと迷いどころ。

1投稿日: 2018.01.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争に巻き込まれた人たちの哀しい物語。 たくさんの登場人物の視点から、戦争の悲惨さ、理不尽さをあらわした物語です。 千島列島の最北端の占守島の戦い舞台に、さまざまな視点から話が語られることでて、戦争の悲惨さを浮き彫りにする展開となっています。 沖縄戦の悲惨さをよく耳にしますが、このような最北端のそれもポツダム宣言受諾後の哀しい戦いがあったことを覚えておく必要があると思います。 上巻では、翻訳編集者の片岡、医師の菊池、傷痍軍人の鬼熊に赤紙がきて召集され、3人が占守島へわたるところが語られます。 赤紙を発行する側の思いと発行されたそれぞれの思いが語られています。 赤紙を受け取った側の思いの話はよくありますが、召集令状を発行する側のつらい思いも当然あるんですよね。 その辺が丁寧に語らることで、戦争の悲惨さが伝わってきます。 また、妻を満州においてきた戦車隊の段列長、さらには身長150CMの少年兵が軍隊に志願するまでの話などが語れています。 こうしたさまざまな人の生き様が下巻に向けてどうなっていくかがポイントになっていきます。 中巻に続く..

1投稿日: 2016.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ太平洋戦争末期の話。 思っていたよりも穏やかな空気が流れている作中。 中、下巻でどうなるか。 このまま穏やかにと願うけれど、きっとそうはならないのだろうな。

3投稿日: 2016.06.03 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

この話は、第二次世界大戦末期の最北の島「占守島」の話。 いろいろな立場の人が出てきます。 東京でこの戦争の作戦をまとめている軍人、 東京で働いていて召集されるはずがない45歳の翻訳家、 そして焼け野原に唯一残った近代的なアパートに暮らす妻 父の召集を知り疎開先から脱走した息子と 道を共にした女の子。 二人の疎開先の先生。 二人と夢を介して出会ったロシア兵。 何度も召集されてその度に話を盛り立てられて金鵄勲章をもらった指のない軍人、 召集される人々のため病気を偽って申告し続けた医者、 体が小さくて戦車に乗れない少年兵とそれを教育する老兵、 大本営から終戦の際に立ち回るために占守島にやってきた参謀 などなど 本当にたくさんの人が登場する。 そして最後にはそのほとんどが死んでしまいます。 その死はなんだかとてもあっけない。 終わらざる夏を読んで、 一番に思ったことは 信じていること、想ったことに関わらず 運命が定められた人生が あの時代にはいくつもあった、ということ。 日本だけじゃない。ロシアだけでもない。 たぶん、戦下ではみんなそう。 戦う理由がわからない。 でも戦わなくては殺されてしまう。 そうお互いが思いあって 言葉を交わしてわかり合う暇もなく殺しあう。 銃を撃つそれぞれの個人は、 相手に家族があることも、ましてや命があることも お互いにわかっているのに、 戦局のために戦う、殺しあう。 何でもあって安全で自由な現代を あの戦争で死んだ人たちに見せてあげたい。 この時代に生まれついていれば、 きっとあなたも選ぶことができただろうね。 そして本来はあなたもそうあっていいはずだった。 言葉が通じていれば、わかりあって 殺しあう必要なんて何もなかったはずなんだ。 よく、お国のためにって戦って死んで行く日本兵の映画があるよね。 でも、それは洗脳されていたわけではなく、 心の中にある生きることへの気持ちを お国のためって言葉で押し隠すために 誰かが言い始めて、広まったんじゃないかなと思った。 何かのためにという理由がないと戦えなくて死ねないから。 命を投げ打って戦えないから。 本の中で、このあとの世界では 人々は戦争なんて愚かな行為はしないだろう。 この戦争でそのことを知るんだと書いてあったの。 きっとあの戦争に関わった人は 一人の例外もなくそれを望んだんだろうな。 こんなことはもう世の中から消える、 そのために今自分は死ぬんだと思って たくさんの日本人や敵国の人々が死んだんだと思う。 それなら無駄ではないって。 でも、まだしてるよね。 もうすぐ70年になろうとしてるのに 今も地球上には戦争がある。 くだらないね。 愚かだ。 国防軍の話。 自衛隊は盾だと思うのです。 自衛隊の任務は戦うことじゃなくて 「守ること」 災害から人を守る 隣国の脅威から人を守る もしものときに、攻撃から国民を守る 戦いを仕掛けられないというのは 日本が第二次世界大戦から得た宝物だと思う。 おかげで日本には戦争がないし たぶんこれからもない。 日本人は戦争が勝っても負けても失うものしかないことを知ってるから。 戦う術がないというのは、それだけで平和への一歩を進んでることになるよね。 今の日本なら、戦後日本がしてきた世界貢献のことを考えたら 戦わない日本に対して戦争を仕掛けた国は 世界から孤立するだろうなと思う。 あの頃の日本とは違うから。 戦後、日本は武力で権力を得るのではなく 優しさで心からの信頼を得る方法を選んだ。 外国の人は決まっていうよね。 日本人はみんな優しいって。 終戦のエンペラー見ようと思います。 今年は終わらざる夏をきっかけに 終戦について考える夏にしよう。 #ブログのコピー

1投稿日: 2016.04.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ太平洋戦争終戦直後の北海道における、悲劇的な残戦を描く浅田次郎の大作。 静かな序盤から、少しずつ哀しいラストへ向かう雰囲気・臨場感と焦燥感に圧倒され、要所要所での登場人物たちの誇りや生き様の魅力に当てられ、手が止まらない。 書き口も、読み易いながら程よく詩的で、哲学的で、情緒もあり、ストーリーと相まって印象的なシーンは多い。 なにより多くのことを考えさせる、決定的な訴求力がある。小説の力を感じる傑作だと思う。 5+

1投稿日: 2015.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ【ナツイチ】今年は戦後70年という節目の年に当たる。全3巻を終戦記念記念日まで読み終えたいと思い読んだ。戦争の背景から伝わって来るもの、当時の時代背景、手紙の内容から見える心情、登場人物の背景、人となり、家族の心情などが描かれているのが良い。千和が不遇で居た堪れない気持ちになってしまう。被爆国であり、集団的自衛権や安保法案などで揺れている現状を思い浮かべながら読み進めていった。やはり、根本的な気持ちは戦争反対であり、もうこれ以上戦争は起きて欲しくない気持ちが強いと思う。先がどうなるのか「中」へ。

1投稿日: 2015.08.09戦争の悲劇と簡単に捉えられないものです

これまで自分が全く知らなかった史実がもとに書かれた小説で、とてもショックを受けました。二度と戦争は起こしてはいけない。この世はカムイ ウン クレだから。

0投稿日: 2015.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ1945年の終戦間近になりながら、本土決戦に向けた準備をする。歴史として知っていることはわずかばかり、知らないことの中に多くの物語がある。上巻では急遽召集された編集者の片岡、医師の菊池、いったんは除隊した鬼熊軍曹がであって北の地へ向かうまで描く。切なく悲しい物語は淡々と力強さをもちながら進んでいく。

1投稿日: 2014.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ見落としてはいけない、沖縄陥落以降の北方守備隊の話。あり得ない召集にもかかわらず前向きな主人公たちに胸が痛む。

1投稿日: 2014.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ特に意図していたわけではないのですが、8月15日を前に読了しました。 フィクションだと分かっているのに、本を閉じてしばらくは小説世界から抜け出せずにいることもしばしば。やはり浅田次郎、上手いなあ。 45歳にして召集されるサラリーマンの夫とその妻、年老いた母と応召兵士の息子、集団疎開の息子とその帰りを待ちわびる母、内地勤務を拒否して部隊の転地に追随し戦火の満州に後妻を残してきた老士官。家族は互いの身を案じてその無事だけを心から願い、情報が伝わらないことへの不安と苛立ちに堪えながら日日を過ごす。たまたま同じ防空壕に居合わせた相手でも男は身を挺して女性や立場の弱い者を守ろうとする。 立場上声には出せない人たちも含め、生きていた人が皆待ちわびた8月15日の終戦。しかし極北の孤島では束の間の安息を破り再び戦闘の口火が…。 69年前の夏を生きた、今の私たちとなんら変わりない市井の人びとの心持が克明に伝わり、本屋店員さん風に言うと何度も目頭が熱くなりました。 戦争をしてはいけない。実際にその時代を生きた人が繰り返してはならないと言うのだから、それ以上の真実はありません。

1投稿日: 2014.08.15 powered by ブクログ

powered by ブクログこの人の作品にはすばらしいものもいっぱいあるんだけど、時々「残念!」と叫びたくなるような作品にぶち当たってしまう。 題材はすごくいい。千島列島の最北端、占守島(しゅむしゅとう)という小さな島で、終戦後に起こった悲劇を描いている。 終戦3日後の昭和20年8月18日、日本がポツダム宣言を受諾したあとに、ソ連から思わぬ攻撃を受けた。負けましたと手を挙げている敗者に向かって第三者が便乗攻撃。うまみのある千島列島をアメリカより先に自分たちのものにしようとしたのだ。その卑怯なやり口に占守島の精鋭部隊が立ち向かい、圧勝した。にもかかわらず、敗戦国として扱われ、生き残った将兵はシベリアへ送られたのだ。…なんという卑怯な!歯舞・色丹どころか占守までちゃんと返還せよと言いたい。いまだに日本軍の戦車が放置されているという占守の姿を見たら、泣かずにはいれないでしょうね。日魯漁業で働く400名の女子挺身隊を、ソ連の男たちの餌食になる前に函館へ送り返したというエピソードも見逃せない。沖縄の悲劇は有名だが、日本の最北端で起こった悲劇についてはあまり知られていない。そういう意味では、語り部としての浅田氏の功績は大きい。 …がしかし…ちょっと欲張り過ぎではありませんか? あれもこれもと盛り込もうとするから、話がとっ散らかっちゃって読むのがしんどい。抒情的に持って行こうとするあまり、親子、夫婦、上官と下士官、先生と生徒とそれぞれの絆を描くのに大忙し。挙句の果てにはソ連兵の立場に立ち、夢の中で日本人と友好関係を築こうとする始末。そしてラストの訳のわからない男女のからみ。誰か整理してやってくれ~。

1投稿日: 2014.07.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻を読みきりました。戦時中の小説をいくつか読みましたが、いろんな立場の人をこんなにたくさん一度に描いているものはあんまりない気がします。おもしろかったです。鬼熊かっこいい! 上半期も終わるので、ブクログの冊数を稼ぎたいと思ってたのに、なぜこんな厚い本に手を出してしまったのか。長い。まさに終わらざる夏です。中巻に続く。

2投稿日: 2014.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ上・中・下巻、一気に読みました。寝不足です(^^;)。岩手県の方言が分かるだけに、切なかったです。登場する人物の心情が一枚の布にぎゅっと織り込まれて、胸に迫ってくるようでした。私の祖父の兄は南方へ行きました。祖父は青森の三沢だったようですが、病気が見つかり、戦地には行かなかったようです。2人とも帰ってきてくれました。祖父たちの世代、ほんの数十年前に起きた戦。すっと背が高く優しかったおじちゃんと、祖父。今は亡くなっていますが、思い出すと切なく、「ありがとう」と言いたいです。歌は歌わない母ですが、賢治の「星めぐりの歌」は私たちが子どもの頃から、大きな声で歌ってくれて、メロディーが私も分かりましたので、本の中に歌が出てくると、涙が出ました。

3投稿日: 2014.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ私の知らない戦争がありました。 赤紙を受け取る側のドラマは見ていましたが、 決めて出す側の真実が・・ 続けて読んでいきます。

0投稿日: 2014.04.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ終戦直後、千島列島の尖端であるシムシュ島での日本とソ連の戦闘を描いた作品。人物はほぼフィクションだが、浅田次郎ならではの丁寧な調査に基づく事実と、少しの幻想が入り交じっているところが物悲しさを増すところもあり、安心させるところもあり、泣ける。戦争文学だと沖縄戦や南方戦線の数々、広島、長崎、東京大空襲を扱ったものが多いし、最近読んだ傑作「永遠のゼロ」は特攻隊の物語。しかし、この北方戦は地元に近いだけにより胸に迫るものがある。 最もぐっときたのは次のセリフ。「たとえミカドの勅命に逆らおうと、国家の意思に対する反逆であろうと、ふるさとを奪われてはならない。スターリンも共産党もありはしない。ひたすら母なる大地を守らんとする正義という本能のあるばかりでした。」やっぱり故郷なんだな。一方、千島=日本固有の領土という前提だが、明治以前は先住民族の千島アイヌがいたわけで、100年単位で見ると領土とか民族の解釈はとにかく難しい。

1投稿日: 2014.03.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ先ほど、上を読み終わった。前半は、登場人物の紹介みたいな感じで、若干退屈ではあったが、じわじわと面白くなって来た。余り知られていない、終戦間際の北方領土。上の段階では、大きな動きはないが、この後一体どうなるのだろうと言う、期待と不安で読む速度も徐々に速くなっていく。沖縄戦や硫黄島とは違う、太平洋戦争がここにある。

1投稿日: 2014.02.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ占守島の死闘やシベリア抑留は、新潮文庫「8月17日、ソ連軍上陸す」を読んで知っているつもりでした。私的にハズレなし作家がどの様に表現するのかと、少し意地悪な気持ちで購読。 登場人物から語る言葉により、太平洋戦争末期、占守島での著者流のストーリー展開される。 見逃せないのは、戦争に参加せざるを得ない事情が、日本だけでなく、対戦国(ソ連)にもあったはずだということを悟らせてくれる。 これこそが本当の主題であり反戦を伝えたい著者のメッセージだろう。 二巻で子ども達の戦いが始まり、。また、主人公の出征の理由が明かされる。 三巻は、主人公のラストシーンは、賛否あるかもしれないが、私にとっては良かった。 意外なのは、戦車隊の活躍する描写が少なかったことだ。 著者が陸上自衛隊に所属していたが故に、思い入れがあり過ぎるため、敢えてあっさりと終わらせたのかなと邪推します。 プチミリオタの私程度では、反論することが出来ないぐらいに作品を作るまでの資料収集•分析は、国民作家の実力。

1投稿日: 2014.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ戦争時代が舞台になっています。戦争が本格化してきて、年齢の高い夫を徴兵に取られてしまった奥さんが気の毒でした。今後、夫は生きて帰ってこられるのか・・・とても気になります。

1投稿日: 2014.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ人の幸せは、極めて単純なものなのに、こんな理不尽な戦いの為に奪われた。戦争末期に招集された兵隊の、現実的な不幸に今まで気がついていなかった。

0投稿日: 2014.01.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ終戦末期の登場人物達の背景が描かれていく。赤紙一枚で否応無しに戦争に行かねばならない当時の状況の理不尽さや兵隊に憧れる少年達など目の前で見てるかのように感じられる。

0投稿日: 2013.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ登場人物が多くて、それぞれ平行して進む構造なのですが そこは浅田次郎。さすがの筆力でそれぞれのドラマを描き分けます。 敗戦目前の日本にあって、 新たな部隊を編成し赤紙を書く者、赤紙を届ける者、赤紙を受け取る者の それぞれの立場の物語が描かれる。 特に編成側の話ってあまり聞いた事がなかったから興味深い。 1945年、終戦の年。 一億玉砕が叫ばれる中、編成の中には冷静な人間も当然いて。 この戦争は間もなく終わる。終戦を見据えた編成が必要だと、 前線に英語ができる人間を送り込もうというのは、 当時としては相当なアクロバット人事だったと思う。 それによって動くはずのなかった人材が動き、 物語が動き出す。 一路最果ての地、対馬列島最北端、占守島へ。 上巻は各キャラクターの土台語りのようですが 丁寧に描かれるので読み応えがあります。 このパートにこのボリュームを持って来れるのが 多作作家の手腕ということか。

1投稿日: 2013.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻。 戦争末期の日本を舞台に主人公たちのいままでの半生と、赤紙がくるに至った背景が描かれる。 浅田節全開の戦争文学で、胸をつかれるようなエピソードが多数。

0投稿日: 2013.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ上巻は登場人物の背景を描いて終わりという感じ、でもおそらく壮大な物語の導入部、ゆっくりと重々しく動きだす。

0投稿日: 2013.09.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ8月は戦争関連の本と決めている。 (上巻)本土決戦が逼迫する中、突然の召集で戦地に赴く3名を軸に戦争の悲惨さと日本軍の愚かさを描く。 (中巻)敗戦と降伏がはっきりしているにもかかわらず、さらに不幸の深みに引きずりこまれる国民。 (下巻)無条件降伏後、突然攻め入ってきたソ連軍。もうひとつの戦争が始まり、多くの命が奪われる。知らなかった悲しい史実がここに。独特の浅田節は読ませるが、くどい。吉村昭が描けばもっと違う作品になってたろう。

1投稿日: 2013.09.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ時は1945年。沖縄が陥落し、いよいよ本土決戦が想定されいる日本。 新たに召集された片岡他主人公達は、千島へ集められていく。 戦争が結末へ向かう中、召集された目的も分からないまま、 片岡達は運命にその身を委ねていく。 果たして彼らの行き着く先は? 全3巻に及ぶ大作の上巻である本書は、 登場人物達のバックボーンを中心に描かれている。 登場人物の多さ・方言・戦争用語のせいもあって、内容がやや難しい面も。 いよいよ、本編とも言える中巻以降に期待。

1投稿日: 2013.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ第二次世界大戦も終わりに近づき、いよいよ本土決戦、一億玉砕とまことしやかに語られていた時代のお話。 まだこの物語のプロローグに過ぎないとは思いながら、登場人物の紹介を読んでいました。 なんだか自分自身が持っていた大日本帝国の人達とは違う。 反戦の気持ちを持つ人がこんなにもいたのか? それと赤紙で招集されるという話は知っていたが、招集する人達を選び出すプロセスには驚かされた! 選び出される人達の辛さだけでなく、選ぶ(自分の意思とは別に)側の人がこんなにも辛い思いをしていたなんて。 まだ物語の全体像が把握できていないが、鬼熊軍曹、菊池軍医、片岡のバックグラウンドが大きく異なる3人がようやく舞台となる占守島へ向かう。 話はそれますが、この作品の前に読んだのが『蝦夷地別件』。 千島列島のクナシリ、エトロフが舞台だった事を考えるとなんとなく、今読むべしとと思いを強めています。

1投稿日: 2013.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ本当は「戦争もの」なんて、読みたくないし見たくないんです。 悲惨なのがわかりきってるから。 だけど私はそんな戦争をしちゃった日本に生まれたわけで。 終戦からもう68年。 今後も「戦争はダメだ」と後世の人に少しでも伝えられるように、 私だって勉強しなくちゃいけないと、自分を励まして読んでいます。 だけどすでに、大体のことはわかったかなあなんて思っていました。 原爆とか空襲とか沖縄とか南の島での戦いや、アッツ島玉砕とか。 まさか、北方領土でこんな戦いがあったなんて。 新聞の広告でこの本の存在を知り、慌てて買いに行きましたですよ。 作者は、浅田次郎さん。 これは、期待できそうです。 まだまだ上巻では、片岡直哉は占守島には辿り着きませんでしたが、 十分濃い内容。 序章からすでに、考えさせられます。 片岡と一緒に占守島に行くのは、菊池という医師と鬼熊軍曹ですが、 私はひょっとしたらこの鬼熊は、よく見るガチガチの軍国主義者で、 「降伏なんぞ許さん! 腹を切れ!」みたいな人かと思って 怯えて(?)いましたが、どうやらそんな人ではなさそうなので、 ちょっと安心して先を読めそうです。

1投稿日: 2013.08.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ好みの作家の力作で、巷間でも終戦の話題に触れる機会が増えるこの時期、本作品に手が伸びたのも無理はないと思える。内容も期待に違わぬもので、マルチな視点で、多時代的に物語りは繰り広げられていく。上官であったり、過去の軍人経験者であったり、はたまた戦争とは無縁と思われた駆け出しの医者であったり、更には徴兵免除を目前に控えた翻訳者とその家族であったり。この上巻では、まずは登場人物の略歴紹介といったところ。それを軸に、あの戦争の真実が抉り出されていくのであろう。今後の展開に期待大。

1投稿日: 2013.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ太平洋戦争末期、占守島でのソ連との攻防を描いた作品。 上巻では、それぞれの民間人が占守島に向かっていく様子が描かれています。 当たり前の話ですが、当時の兵士の大半が民間人であり、 赤紙で戦地に送られていったことが、痛切に思い知らされます。

1投稿日: 2013.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ終戦間際の1945年の夏、沖縄も陥落し本土決戦のため大規模な動員計画が実施される。 来月で徴兵免除の45歳の片岡にも赤紙がくる。 翻訳家として英語が得意な片岡はある計画のため、ソ連との国境の島に派遣される。 彼に課せられた任務とは? そして、この先どうなるのか?

1投稿日: 2013.08.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ全3巻。 ポツダム宣言受諾後の日本。 千島列島北東端、占守島にロシアが攻め込んできた。 第二次世界大戦末期の日本を、 占守島の戦いを舞台に描いた物語。 これは。 哀しい。 ただただ、哀しい。 最初は読みずらいかもしれないが、 最後まで読んで欲しい。 清末期の中国を描いた著者の「蒼天の昴」シリーズにも見られる、 供述的な形式やファンタジックな要素に 好き嫌いが別れるかもしれないが、 最後まで読んで欲しい。 大戦末期、極秘任務のために3人の国民が招集された。 彼らは徴兵の基準からほぼ外れており、 自分が当事者として戦争に関わるとは考えていなかった。 それだけに、いままで夢想していた未来が理不尽に閉ざされ、 戦争に巻き込まれていく一般市民の戸惑い、哀しさ、絶望が リアルに切実に胸に迫る。 さらに、妻、子供、母、教師、やくざ、敵国の兵士まで、 3人をとりまく様々な立場の様々な葛藤が描かれ、 国、兵士、文字の連なりでしかない歴史の裏側に、 当然あったはずのそれぞれの思いに改めて気付かされ、 ハッとする。 自分は正直、近年の近隣諸国による (日本の立場から見ると)理不尽な要求に腹が立っている。 さらには、要求をのまない日本に対し 「ならば戦争だ」と声を上げるそれらの国に対抗するには、 日本の再武装もやむをえないとも考えている。 ただ、それ以前に、 戦争が遠い歴史になってしまったこの国で、 戦争は悪だと教えられて育った人間として、 簡単に「ならば戦争だ」と言ってしまう国々の思考に 疑問と哀しさを感じる。 物語の後半に、やくざものが子供たちに願ったセリフがある。 少し長いが、下に引用する。 「二度と戦争はするな。 戦争に勝ち敗けもあるもんか。 戦争する奴はみんなが敗けだ。 大人たちは勝手に戦争をしちまったが、 このざまをよく覚えておいて、 おめえらは二度と戦争をするんじゃねぇぞ。 一生戦争をしないで畳の上で死ねるなら、その時が勝ちだ。 その時に万歳しろ。分かったか」

1投稿日: 2013.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこの時期になると毎年戦争を扱った本を読みたくなる。行き先もわからないまま家族を残して戦地に行くなんて、見送る方も見送られる方も辛くて戦争はやっぱり起こすべきではないです。

1投稿日: 2013.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログラストは悲しかったけれど、納得、そして満足でした。これぞ戦争小説。しかし浅田先生の作品の主要人物はどうしてこうも愛おしいのか。

1投稿日: 2013.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ大本営の将校の話から始まる。今は亡き俺の親父も中国から戻って大本営で補給兵をしていたらしい。ああ、もっと戦争の話を聞いとけばよかった。

0投稿日: 2013.07.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了(まだ上のみ)時代は1945年終戦間際45才出版社勤務、医師、右手の指を過去の戦で失った軍曹らが意味不明の赤紙を受け取り北の地へと向かった。何故今更彼らが招集されるのか、その意味不明な赤紙について様々な描写でワクワクさせてくれた上だった。でも若干広げすぎ感もあり。中が楽しみ♬

1投稿日: 2013.07.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ上中下の計3巻。8月15日のポツダム宣言で戦争が終わったはずなのに、一方的にソ連が攻めてきた千島列島にある島での話。これが事実なのが本当に怖い。

1投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ浅田次郎だけに、そつのないストーリー展開である。 時代は太平洋戦争も末、日本の敗色も濃くなってきた頃である。本来なら召集されるはずのない主人公たちに赤紙が届けられる。 読者はよく分からないながら、ワクワクしながら、今後の話の先行きに期待する。 ところどころお涙頂戴の場面で、作家の思惑通り、目頭を熱くしてしまう。

1投稿日: 2013.07.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ単行本が出たときに、これは読むべき作品だ、と思いながらも、そのままに。 はやくも、文庫本になってしまった。 読後レビューは、まとめて下巻に。

0投稿日: 2013.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ終戦間際に召集された、わけありの男たち。 庶民にとっての「あの戦争」というものがよく分かる。 中~下巻と、どう展開するのでしょう?

0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ序章。個人とは関係なく人を巻き込む戦争。その悪魔の見えざる手による運命に翻弄されながら、自分を失わない個人。だけど、結果は制御できない現実。戦争と個人の見えない葛藤を垣間見れる。結局、個人は誰もが恐い。ただ、それだけかと。。

0投稿日: 2013.07.05