総合評価

(24件)| 4 | ||

| 9 | ||

| 7 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「子どもから大人への信頼感」というのは、子育てにおいて最良のツール 叱ったり、理屈やルールを伝えるのではなく、そういことしたらママ困るな、悲しいなと言葉と態度で伝える。その後は、じっと見つめて待つ→行動に反映できたら認めることが大事「わかってくれてありがとう」 普段から楽しい、嬉しい、悲しい、困った、きれいだね、おいしいね、気持ちいいねなど、共感する経験をたくさん増やしていく→心のパイプがつくられて効果を発揮する 苦手なご飯を出してしまっても、口の中に入れられただけでもそれを認めてあげる 悪意のないことへの否定は、育てにくさを生む 一定の年齢に達さないと理解できないこともたくさんある→その発達が伴っていないと、理屈で叱られた際に理不尽なことで否定された、抑えつけられたという自己肯定感と信頼関係の低下が起きる。 転んだり頭をぶつけた際に大袈裟に心配すると、子供の自尊心を傷つけたり、泣く・叫ぶことで大人を支配することを学んでしまう。→慌てずのんびり見たままを言う。痛かったね、びっくりしたねと共感してあげる。 子供がひとりで遊んでいる時も、目を離さず見守る。子供は何度も大人を確認するので、その時に微笑んで目を合わせてあげる。 その子の遊びを守ることが、自分が尊重されてると感じ心に余裕を持たせ、結果として小さい子や他者に優しく接することができるようになる。 2歳前後の子供は、自分のものに対する認識を習得している最中なので、貸し借りできる段階には至っていない。貸し借りを強要してしまうと、理不尽に否定されたと感じる。 「貸して」「使ってるよ」といった適切な言葉を教えてあげる。 子供が感情で要求してくる時には、「怒りながら言われたらやだな、ニコニコして言ってね」と気持ちの向きを変えてあげる。感情を吐き出せば大人を支配できると覚えさせないこと。 大人がすぐに手を貸すのではなく、「難しかったりできなかったりしたら、手伝ってって言ってね」と伝えておく。 上手くできない、悔しいという経験も大事。また、まだ出来なくてもいい、大きくなればできると伝えることも大事。 「子供に教え込む」「子供にしつける」ことで、子供を「できる」ようにすることを主軸には考えない。 まずは大人がおもちゃを片付けてる姿を見せる→子供と大人で片付けて、1個でもしまえたら「ありがとう」「助かる」と伝える→「きれいになってよかったね」「気持ち良いね」と一緒に共感する。 片付けるとママが喜んでくれるという動機づけで習慣化する。 子育ての大きな幹をしっかり育てていけば、片付けといった枝葉を取り上げて訓練しなくても、自然と発達・成長を追って身についていく。 「できる」「させる」に気を取られるのではなく、親子の良好な信頼関係を築く→子供の持つ「親の気持ちに寄り添いたい」という心を育み、その結果、自分から自然に身に付けていくのが望ましい。 受容をきちんとされて自己肯定感のある子供は、自分の気持ちを臆せず出すことができたり、その自己肯定感が自信となり、何かに取り組む際のモチベーションが高くなる→育てやすい子供 受容的態度を示すことで良い甘えを引き出す。 良い甘えをうまく引き出せないと、満たされなさが鬱屈し、ごねたり癇癪したりわがままで受け止めてもらってるという実感を得ようとする。 子供の甘えたい気持ちを、可愛い形で出せるように小さい頃から練習させる。 普段から積極的に抱きしめたり抱っこすることで、受け入れられてるという安心感を育てる。 ネガティブな甘えの時は、「ちゃんと受け止めてあげるから素直に甘えなさい」「可愛く甘えましょう」「可愛く抱っこしてって言ってごらん」と毅然として伝える→素直に甘えてきたら、それを受け止めてあげる→「わかってくれてありがとう」と伝える。 「子供が要求する→大人がそれに応える」という形は、実は子供の満足度は高くない。子供は大人の方から能動的に感心を持ってもらうことを本心から欲している。 甘えと甘やかしの見分け方:大人が本当はさせたくないと思いながら子供の要求に答えたり、与えてしまうのは、言いなり、甘やかしである。甘やかしは、子供の育てにくい姿を作っていってしまう。 幼少期に甘えが適切に受け入れられてこそ、初めて前向きに成長を進めることができる。 子供はみんなクッキーの缶のようなものを持って産まれる。大きさは生まれつき人それぞれであり、初めはみんな空っぽである。大人に可愛がられたり、微笑んでもらったり、寂しい時にそばにいてくれたり、甘えたい気持ちを受け止めてもらえたり、褒めてくれたり、その度にクッキーが1個たまる。絶対量ではなく、缶の大きさに対しての割合で、満たされた状態かどうかが決まる。 満たされた子供は、明るく無邪気で前向き、人に優しくでき、自分を表現することも臆さない。また集団行動や、叱られた際に反省することができる。 満たされた子供の姿:①ぬいぐるみや人形を生きているかのように可愛がる。②物を大事にする。大切に扱う。③物の貸し借りができる。3歳頃が目安。④よく笑う、しゃべる。⑤集中して遊べる。⑥絵本を楽しめる。悲しい話にも没入できる。⑦他者に優しくできる。⑧話を聞くことができる。素直に従える。イヤイヤ期は除く。⑨食事の良い習慣がつく。⑩素直に甘えられる。 食事、歯磨き、お風呂など、母親が追いかけてまでさせるのは「言いなり」となる。 子育てが難しく感じる悪循環を好転させるには、大人から先回りして良い関わりをする必要がある。具体的にはくすぐりが有効。 159から

0投稿日: 2024.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ色々と反省することが多かった。 ついつい子どもを叱ってしまうのがなかなか自分でも辛い。 うまく対応する方法を模索していきたいな。 参考になることが多かったので試してみよう。

0投稿日: 2022.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ子育てが上手くいかないからといって、そこに愛情がないわけではない。むしろ一生懸命子育てを頑張っている人ほど、愛着を注いでいるのは間違いない。 本当に知るべきは子どもたちにあった接し方を学ぶことだが、保育士でなければ、どのタイプの子どもに、どのパターンの接し方が良いかの経験がない。 この本を読んでおおよそのことは分かるが、真に大切なのは子どもを心から信頼して、暖かく見守ってあげる全面肯定の気持ちが大切だ。 あれこれ規制をする前に、危険が及ばないのであれば、まずは満足するまで子どもの好きなようにさせてみようと思う。

0投稿日: 2022.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ下の子のイヤイヤ、上の子の天邪鬼に悩んで手に取る。 実践しやすい声かけが載っていて、早速、「ママは悲しいよ」とか自分の気持ちを伝えている最中。 こうゆう本の内容って読んでも結局日常が始まるとすぐ忘れちゃいがちなんだけど、時々読み返して取り入れて…って続けていきたいと思う。 自分に余裕があればできるんだけどなー、この本読む時は深呼吸して落ち着くようにしたいな。

0投稿日: 2022.03.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ目から鱗な育児本だった。 ・叱ることよりも先ずは子供との信頼関係を築くこと。子供を受け入れ、自己肯定感を高めてから出なければ叱る意味がなくなってしまう。 ・子育てを好転させる具体策や、全面肯定の姿勢なども詳しく解説。 ・子育てで子供の自己肯定感を高めることは親自身の肯定感を高めることに繋がる。 はぁーーなるほど。とても勉強なりました。主観だとどうしても分からないことでも、本読んで客観的になれるといろいろと見えて来る気がします。

5投稿日: 2021.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まさしく幼児との関わりに困っているという人に、子どもとの関係改善のヒントになる一冊。書かれているようにすんなりとはいかないかも知れないが、やってみて損はない内容。

3投稿日: 2021.12.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

題名からは、近年流行の過剰な褒めて育てる本だと思われる。 が、中身は過剰な褒め言葉や干渉について警鐘をならした書籍。 年代毎で子どもに必要な関わり方が実例と共に解説 最近の早期教育の影響で減点法で成長段階を評価しがちであるが、「できない姿も含めて、いまある状態のあなたをありのまま受け止めますよ」という受容が大切である。 まさしく「罪を憎んで人を憎まず」である 是非、「そんなことをしなくても私はあなたのことをちゃんと見ているから、そんな困らせることをしなくてもいいんだよ。抱っこしてあげるからおいで。」と言い続けたい。 親も感情のある人間。長く子育てが続けられるよう肩の力を抜いて、子供と共に楽しみながら成長していくヒントが鏤められている。 犬のしつけ教室でも習うが、相手の成長の前に我々大人の発言や行動などに注意を向けて、自己肯定感を持って接することが大切。

0投稿日: 2021.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもも親も自己肯定感が大事。そのためにはちょっとしたテクニックやコツを駆使してみよう、という提案にはものすごく同意。本書は幼児向けの想定だけど、どの年齢の子育てにも言えることだよね。

1投稿日: 2021.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ・子供と心のパイプを結ぶことが大事 ・常識と比較して叱責してもダメ、そもそも常識がまだ醸成されてないのだから。 ・とにかく自分の気持ちを伝える。「叩かれたら悲しい」「片付けてくれたら嬉しい」 ・大人も子育てを楽しむ。

0投稿日: 2021.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログごね続ける子どもへの対応の仕方や、子どものこころを満たすための日頃の心掛けなど、大変勉強になりました。

0投稿日: 2021.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ題名は「叱らなくていい子育て」だけど、叱る叱らない以前の、子どもと大人の関係性だったり、子育てにおいての方向性だったり、根本的なことが具体的に書いてあって参考になった。子育てがうまくいかないと感じている人が読んだら、なにかかのヒントが見つかりそう。子育て本によくある「わかっちゃいるけどできない」とか「それができたら苦労しない」っていう的外れなアドバイスではなく、意外とすんなり実践できそうな気がした。

0投稿日: 2020.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ構成が悪く、読みにくい。 同じことの繰り返しの部分が多い。 ステキかつ、すぐにでもやってみようと思う「声掛け」「かかわり」がいくつか紹介されているので、それを軸に論や具体例を展開して、半分くらいのページ数におさめると満足度が高かったと思う。

0投稿日: 2020.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ保育士×主夫目線の子育てハック ハックってものでもないかもしれないけど、それでいいのかとほっとする内容。 終盤はちょっと解決策がない問題提起を畳み掛けられたかんじでもやもやした。 (親の自己肯定、強い親弱い親あたり)

0投稿日: 2020.05.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

息子と毎日過ごしていると、気をつけているつもりでも無意識に口を出すことが多い。信じて待つ、改めて自分に言い聞かせる。 一番頷いたのは、可愛く素直に甘えるように伝えること。これは生徒と関わる時に、素直になれない男子女子によく言うので、同感です!と大きく頷いた。

0投稿日: 2020.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みたいと思ってた本がたまたまKindleにあったので、パラパラっと読んだ。 子育てには、受容が必要というところが心に残った。客観的に他の子供たちの様子を見てると、親からの対応に問題ありそうだなとわかるけど、自分のこととなる難しい。今は現れてない問題もこれから出ることもある。全ての対応は夫ができてるなと思う、だから私が否定するような対応をしてしまってもバランス取れてるのか。子育ても、大人同士の関係も、相手の心地よいように、その人のためになるように接することが一番。子供に対しては感情的になって困る。本にもあったが、自分自身の問題、育てられ方が関係しているらしい。楽に考えていきたい。

0投稿日: 2020.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

男性保育士さんによる子育ての本。印象に残ったのは①「子どもを信じて待つ」「認める」というプロセスが必要②子どもを育てる上で「叱る」ことは出てくるかもしれない、でも「叱る」前にやれることはたくさんある。実際、年齢の小さい乳幼児に対して本当に「叱る」必要のあることって、あまり存在しない③子どもの成長というのは、大人の目に見えやすい「できる」ということよりも、心の成長こそメイン④大人が両手を広げて、子どもが走って大人のところに来たらぎゅっと抱きしめて抱っこしてあげるというような遊びが有効

0投稿日: 2019.12.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ普段よく子どもを叱ってしまう問題意識がある人も、叱らない人も、両方におすすめできる本。 子どもが自己肯定感を持てるように親が行動することではとても大切であるが、それを妨げることになる過干渉や、子どもの状態を無視して叱ること、また、叱らないこと、怒らないことがなぜダメなのか、理由が記載されており、参考になった。 子どものネガティヴな行動には怒り、叉は叱る必要があるが、子どもの成長ステージに合わせた対応が必要。 子育てを難しくする原因はすべて大人にあり、子どもを変えるという意識ではなく、よい方向に進む為にはまずは大人が変わる必要があるという点に気づくことができる本でした。

1投稿日: 2019.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ子どもに必要なのは自己肯定感 それにより、笑顔で前向きに、自信を持ちチャレンジしていける人間になる 自己肯定感を育てるためには受容が必要 愛してるよー大好きだよーと伝えてあげること ネガティブ行動はこの受容が足りなくて、もしくは親の気を引きたいがためにやることもある 甘えはストレートではなくて、わがままで出てくることもある ネガティブ行動に先回りして受容してあげることが必要 小さいうちは叱ることをしても理屈や正論は理解できない 怒ることで、信頼している大人が嫌だなと思っているよ、と気持ちを伝えることも適切 子どもがぐずるとき、本当に困るのだけど、振り返るとそういうときは大体自分が忙しく家事などをしているとき。その手を止めて抱っこしてあげると、いつの間に満足して、一人で遊んだりし始めるな、ということがある。 この本で、それを受容という言葉でまとめてくれて非常に納得。先回りして受容するようにしたい!

0投稿日: 2019.09.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ新しい知識はあまりなかったけど、受容の大切さ、子供の心を満たす大切さを改めて認識。私自身、夫婦共働きな上に3人育児なので、限られた時間を子供にとって最良な時間となるように過ごしていきたい。

0投稿日: 2019.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルはインパクトあるけど、ホントに「叱らなくていい」わけじゃない。でも、実体験を元にした子育て論には説得力あり。書いてあること全部をできる人はそうそういないだろうけど、参考にはなるかな。「受容」が大事。

0投稿日: 2016.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ2016.5 市立図書館 大人がこころよく受けられる形に変えてあげる 大事なのは、大人が余裕をもって伝えること

0投稿日: 2016.05.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ子育てについて今まさに問題を抱えて行き詰まっている人、何とかしてこの状況から抜け出したいと切実に悩んでいる人には良い本なのかもしれない。が、今の私にはあまり必要がなかった。ので、残念ながらあまり深く心には入ってこなかった。 「叱らない子育てとは」→「子供を受け入れよう」→「親自身の問題に目を向けてみよう」という流れ。 現在私は先日読んだ「あふれるまで愛をそそぐ」という本の「子供の要求をすべて受け入れてあげよう子育て」を鋭意実践中であり、前半の「叱る・叱らない」問題については「そこはもういいや」という感じであった。中盤の「子供を受け入れよう」という部分は、今まさにその気持ちで子供と接していることもあり、中でも「満たされた子供の姿の例」を読んで「今のまま頑張っていいんだな」と少し安心を覚えた。後半の「親自身の問題」については、これはもう長年イヤというほど向き合ってきたことなのでそこについても新たな気付きは得られなかった。 この本の「叱らない子育て」も、「あふれるまでー」の「子供の要求をすべて受け入れる子育て」も根本は同じような気がするのだが、比べると前者のほうが少し理屈っぽく具体例が少ないように思われた。後者のほうが平易な言葉で書かれており実践例や具体例も多くてあまり深く考えずに実践できるのが私には合っていた(内容全てに賛同できたわけではないのだが)。好き好きだと思う。 それにしても、核家族で夫婦共働きで子供を長時間保育園に預ける家庭が増えてきて、「子供をきちんと受け入れる」ことが今後の課題として見えてきた、という保育士さんたちの言葉は、本当に強く心に刻んでおきたい。

0投稿日: 2015.03.20よくまとまって分かりやすいです

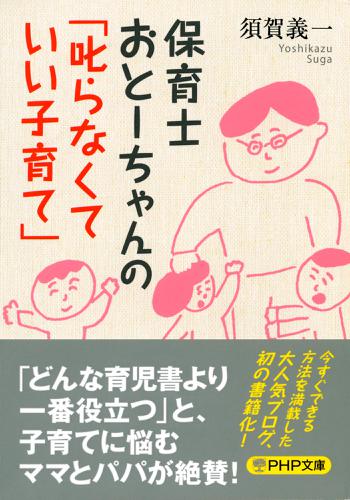

著者のブログを拝読しているので、購入してみました。 子育て本は何冊か読んでいますが、これは納得の内容です。 叱らない子育て、ではなくて、叱るようなことをしない子に育つ子育て、という意味です。 要点が簡潔で、わかりやすい例も書かれていて、日々の子育てに役立ちそうです。 時々読み返そうと思います。

1投稿日: 2015.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ保育士おとーちゃんのブログの書籍化です。子育ての考え方・子どもとの関わり方について、保育士・父親の立場から具体的にわかりやすく助言をしてくれます。親が「困る」「悲しい」というマイナスの感情を子どもに伝えていくには、それ以前に「嬉しい」「楽しい」といったプラスの感情をたくさん共有しておくことで、心のパイプが太くなるという話など、読みながらなんどもなるほど〜とうなりました。子育て中の方、子育てに悩んでいる方にぜひ読んで欲しいです。子育てについての考えが楽に、そして子育てが楽しくなる良書です。

0投稿日: 2015.02.13