総合評価

(73件)| 19 | ||

| 32 | ||

| 12 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

まだ3冊(「必笑 小噺テクニック」「不実な美女か、貞淑な醜女か」「他諺の空似」)しか読んでいないが、米原万里には人間としてのスケールの大きさを感じる。 惜しくも56歳という若さで亡くなったが、卵巣がんが見つかった53歳(2003年)から始まった闘病生活中に行われた高校生向けの講演会から二本(「愛の法則」「国際化とグローバリゼーションのあいだ」)と1998年と2002年の計4本の講演が収録されている。 特に、2002年「通訳と翻訳の違い」は中学校の教科書に掲載すべき名文(読み物)です。 また、高校生への講演「愛の法則」ではセックスについての考察(男女の性役割)が大胆に展開されますが、おそらく講演に招いた先生たちはハラハラ・ドキドキの連続だったでしょうね。 さらに、「国際化とグローバリゼーションのあいだ」では現在直面している日本における共生社会の問題点を既に鋭く指摘しています。 曰く、《日本以外の国のいうグローバリゼーションは、自分たちの基準を世界に普及させることだが、日本では国際的基準に自分たちが合わせていくことを意味する》 今ヨーロッパ諸国での移民政策の問題が明らかになりながら、自公政権の野放図な移民受け入れにより、日本各地で住民との間で混乱や軋轢が高まっています。それは、彼らが勝手に日本に来ながら、彼らの生活習慣や文化を日本人に押し付けようとするためです。頼みの野党党首でさえ、それを嫌がる日本人を【外国人差別】だと一方的に批難する状況は看過できません。日本で【日本人ファースト】は当たり前なのに、何故か日本国民の税金で養われる議員たちが外国人の便益ための政治を行うという倒錯がまかり通っています。 愛国心なき国会議員は日本に必要ありません。今日は投票日。みんな、選挙に行こう!

3投稿日: 2025.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の国際化=英語を話すはなんか変。英語を重視する理由は文化への憧れではなく、経済力と軍事力に頼ろうとしていることであって下品。本当の国際化は国と国同士の直接の関係を築くこと。 サミットの日本語訳が英語を経由することへのおかしさや、その時その時の目的(学びたい文化や特定領域につよい言語)に沿った学びが必要ということなど、マルチリンガルの必要性を感じた。 私も英語だけでなく中国語やロシア語を学んでいるけど言語が増えれば増えるほど視野が広がり柔軟に学べることを実感している。 英語学ぶ労力90%、その他10%、英語経由でしか情報を得られていない。日本の精神を貧しくしている。

0投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこの人の本は始めて読んだ。2006年に亡くなって、その前年の講演やそれ以前の4回の講演をまとめて本にしたもの。 第1章は「愛の法則」高校での講演を男女のことを面白おかしく、きわどい話もさらっと述べている。この講演は高校生相手にしてるけど聞いていた男子学生は赤面でなかったか。 後の章では語学の習得とか国際理解のありかたなど現役の学生には非常に為になるのではないかな。

0投稿日: 2023.10.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ通訳の方って、 キャラの濃い方、結構いらっしゃるけど、 ここまで面白い方はそうそういらっしゃらない。 今の時代、 コンピュータが通訳も翻訳も お上手になってしまったから なかなかこういう方は表に出てこないのかしらん。

0投稿日: 2022.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ講演集 第1章 愛の法則 第2章 国際化とグローバリゼーションのあいだ 第3章 理解と誤解のあいだー通訳の限界と可能性 第4章 通訳と翻訳の違い

0投稿日: 2022.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ米原万里の4つの講演での講演録。高校生向けの講演が2つと、愛知県主催の講演、神奈川新聞社主催の講演。後者2つが米原さんが職業としていた通訳に関してのもの。後者2つの講演の方が前者2つの高校生向けの講演よりもずっと面白い。それは、同時通訳という、普通の人間があまり知ることのない世界の職業的専門性について、ご自身の経験をもとに話をされているから。前者2つに比べて、経験に裏付けられた、圧倒的に地に足のついた内容だからだと思う。 私の妻はタイ人で、かつ、日本語がほとんど出来ない。会話はタイ語で行うが、困るのは、私の知り合いの日本人と会話をするとき。妻はタイ料理をつくってふるまうのが好きなので、これまで多くの知り合いに私の家に来てもらって一緒に食事をした。その時の会話の通訳は私の仕事になる。私のタイ語はとても流暢とは言えないレベルではあるが、辞書を使いながらではあるが、一応、何とか会話がつながる程度の通訳の役割は果たせている。それは逐語訳を諦めているから出来ているのではないかと思う。双方の言いたいことが何で、タイ語に訳す場合には、それを出来るだけ簡単な単語に(簡単な単語しか知らないから)する必要がある。それが何とかうまく機能しているのだと思う。 本書の中で米原さんがプロの通訳も限られた時間の中で、時には話を端折りながら「意味を通じさせる」「コミュニケーションを成立させる」ことに集中するのだという意味のことを書かれていて、私の方法も、あながち間違っているわけでもなかったな、と心強く感じた。

16投稿日: 2021.08.14 powered by ブクログ

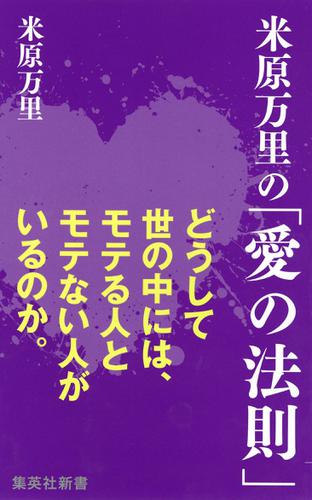

powered by ブクログやたらに派手な紫色のカバーが新書売り場で目立っており購入。 各講演・講義で語った内容から4回分をピックアップして文字に起こしたもの。 4回のうち、恋愛について語っているのは冒頭の1章のみ。ほか3章は一流翻訳者として「ことば」について語ったものであり、こちらの方が読み応えがあり楽しめた。 p64「グローバリゼーションのほんとうの意味」は確かにそうだな、と得心。 通訳や翻訳業を目指す人ならばもっと心にストンと落ちる部分があるのではないだろうか。 いかにもタイトル損している感が否めない。 6刷 2021.5.30

0投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ講演集4編。標題作で笑い転げ、以後はフムフムなるほど。著者だからこそ辿り着いた境地に足を踏み入れる...。 ムダな言葉を削るのは、プレゼン資料を100作って50まで絞り込むプロセスと似ているなぁ。通訳、翻訳のお仕事をしたい方は読んで損なし!

10投稿日: 2021.05.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ愛の法則というタイトルだが、その関連は1/4くらいで後は通訳を通しての世の中の見方。興味深い。 女は異性を本能的に3分類。A.ぜひ寝てみたい男B.まぁ寝てもいいかなってタイプC.絶対寝たくない男。金をもらっても嫌だ。絶対嫌だ(笑) オスは量を追求しながら質を担う。メスは量を担いながら質を追求する。 雌雄生殖だと新しい形質の子供ができる。人類の存続そのもののためにはオスは必要ないけれど人類が進化していく,変化していくためには男が必要。 男児の出生率はどんなに低くても常に50%以上。世界中どの民族でも同じ。存知の方がたくさん生まれる一方で何か環境の激変があると男の死亡率の方が高い。たくさん男が死ぬときに男児の出生数がぴょんと跳ね上がる。第一次世界大戦の後また第二次世界大戦後等。栄養が良いと女の子が生まれ栄養が行き届かないと男の子が生まれる。政権が安定してたら沢山食べれる(笑) 4期間別,男女の寿命 1期受胎から誕生まで 男子の方が寿命が長い。体内にいる時間が長い。 2期誕生から性的成熟に達するまで 女児の方が性的成熟が2、3年早い。つまり男の方が寿命が長い。 3期再生産期間 女は30〜40年で終わるところ,男はそれより10〜20年長い。 4期子供を生産する能力を失ってから死に至るまで 女が圧倒的に長い。人類の使命から解放されて,楽しい人生の本番。 外国語を学ぶと普通日本語でものを見たり考えたりするときにあった常識が、外国語で捉え直した途端にひっくり返る。日本の常識が通用しなかったりするので違う角度でものを見ざるをえなくなる。だから外国を学んでいる人が自然に批判精神とか複眼思考が自然と身についてくる。仏、伊、中、独、韓の同時通訳者には面白い人が多い。 1どんな分野にも自分の能力について誤解している人が最低20%はいると言われている。自分は実際の能力以上にできると思い込んでいる。 言葉は記号に過ぎない。言葉によって何を想像するか。 人は常にコミニケーションを求めて止まない動物。初めてロシア語の学校に入った時は毎日4時間から6時間何もわからない事業に黙って出席し続ける。これは耐え難い苦痛。意地悪されても訴えられないし、抗議もできない。これは実に悔しい。1番悔しく寂しいのはみんなが笑っている時に一緒に笑えないこと。3ヶ月ぐらい経ってくると少しずつ薄皮がはがれるように話されていることがわかってくる。わかってくるが話す方がもっと難しい。わかるけど言えない。全部わかっているのに何一つ自分で表現できない辛さ悲しさ。さらにもう少し時間が経ってくると非常に簡単なことなら言えるようになってくる。 コミュニケーションと言うものを不完全なもので完璧なものにするのは永遠に不可能。みんなが同時に笑と一緒に感動できることをいつも目指し続けているのが通訳と言う職業。 読み終わった後にすぐ内容をかいつまんで言わなくてはいけないとなるとものすごく攻撃的で立体的な読書になっていく。国語の時間は段落音の予約ですが図書館に本を返すときは本1冊分の要旨を毎回客観的に、読んでいない人にわかるように話す訓練をさせられた。 作文を書くときはまずテーマを決めそのテーマに関連するような文学作品の抜粋を読む。その上でそれぞれの要旨を書かされる。次に用紙をさらに詰めて構造化されようは物語の骨格を把握させて書かせる。分析的にものを聞き取って正確に把握する能力とそれをもう一度通してまとめて表現する能力の両方が通訳には必要。 2つの言語で多読濫読してきたことで新しい言葉を身に付け維持することができた。読書は1番苦痛のない学習方法。通訳になるには外国語と日本語で読書を楽しむくらいの語学力で充分。

0投稿日: 2021.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ同時通訳、作家、エッセイストとして活躍していたが、がんで惜しくも死去した米原万里氏の唯一の講演録集。 転移がんの苦痛に耐えながらの公演は、サービス精神に溢れている。 第1章「愛の法則」と題された高校生相手の講演では、もてる男と全然もてない男をフランス革命やロシア革命になぞらえて「フル」ジョアジーと「フラレ」タリアートと洒落ている。 彼女の説によると、社会が安定し栄養がいいと女の子が生まれ、逆に栄養が行き届かないと男が生まれるらしい。 第2章「国際化とグローバリゼーションのあいだ」も、高校生相手の講演。 国際化という時、自動的にグローバリゼーションと訳しているが、大きな違いがあると。 日本人が言っている国際化は、国際的な基準に自分たちが合わせてゆくという意味だが、アメリカ人の言うグローバリゼーションは自分たちの基準を世界に普遍させるということ、自分たちが正当で自分たちは変わらないということだそうだ。 日本人はこのことをちゃんと自覚すべきだと警告する。 第3章「理解と誤解のあいだ」第4章「通訳と翻訳の違い」と、同時通訳を担当した時の苦労話などが面白く語られている。

7投稿日: 2020.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログロシア語通訳・作家として活躍した米原万里の講演をまとめた講演集。 コミュニケーションや言語、愛などについて、ユーモアを交えてテンポ良く語られています。

0投稿日: 2020.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ【概略】 ロシア語会議通訳者であり、作家・エッセイストでもある著者による一般聴衆を前にした講演の書籍化。男性の存在理由、女性の存在理由、出生率と男子・女子の比率、同時通訳者から見た各言語の違い、国際化とは?外国語習得方法など、多岐にわたる内容が著者の小気味よい口調でわかりやすく語られていく一冊。 2020年03月01日 読了 【書評】 大嶋友秀さんのオススメで「必笑小咄のテクニック」に続く米原万里さん、2冊目。 米原さんの語り口調・文体は本当に素敵だ。エロな話も嫌味がなく知的さが保たれてる。男女の性別とか関係なく、かっこよさを感じるねぇ。 今回は前半が「愛の法則」ということで、男性の性質、女性の性質など、様々な観点で語られてる。後半が「国際化とグローバリゼーションのあいだ」ということで、日本・日本人の海外に向ける意識を観念的な部分や言語的な部分から掘り下げている。 凄く興味深いし、「確かに!」と思ったのが、「日本人は、自国の文化の派生形である日本語を、簡単に放棄しようとする」というもの。大昔から他言語を公用語(ないしは公用語に近い立場)にしようという話って、定期的に発生してるらしい。あの志賀直哉(暗夜行路だっけ?)ですら「戦争に負けたのは日本の言葉がすぐれていなかったからだ。日本人の発想法や文化が劣っていたからで、日本人はこれから日本語を捨てて、例えば世界でいちばん美しいフランス語を話すべきだ」なんて発言してたそうな。 あとは同時通訳者からの観点で、言語並びに通訳の難しさを語ってくれているところ。「神様と人間の会話を同時通訳するのが、最も難しいかもしれない」なんてあたり、興味深い。その実例として、「黒人男性の願いをかなえる神様の話」ってのが収録されているのだけど、「そうだよね!」なんて思いながら読み進めてしまった。このあたりは、「見てる空の青さが違う」っていう哲学の話や、「リンゴ」に関するニーチェの認識論とも通じるところなんだよねぇ。併せて、言語上達に影響する大きな素質として「好奇心」「わぁ、これ面白い!と感じるアンテナ」って大きいなぁと思ってしまった。

0投稿日: 2020.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ小説家としてしか知らなかったけれど、まさか、こんな人だったとは! 語られている内容に、一々納得させられる。 いやー、一気読みでした。

0投稿日: 2018.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ「愛の法則」というタイトルだが、愛について語っているのは、最初の1章のみ、残りの章は翻訳者ならではの国際感覚の話、語学勉強法の話など、タイトルとはそぐわない?というか、今のタイトルではもったいない話が満載。翻訳者を目指している人、国際化が必要と叫んでいるひとには一読を勧めたい。 個人的には、英語ともうひとつの外国語を学んでいたほうが良いという意見が斬新。また、読書が良い学習法というのも、読書好きにとってはうれしい提言である。 以下注目点 ・国際化(グローバリゼーション)とは アメリカ型:自分を世界の基準にしようとする。 日本型:世界の基準に自分を合わせようとする。 ・言葉とか文化は、自分たちが自分たちであることの結果の砦、よりどころとする重要なもの。日本人はこれが希薄。 ・サミットでは、他の国が直接同時翻訳してコミュニケーションしていたのに、日本だけが、28年もの間、英語経由(英語でフィルタリングして)でコミュニケーションしていた。 ・他国語の翻訳者に比べ、話がつまらなく、個性的な魅力に乏しいのが、英語翻訳者。優等生タイプが多く、角が取れてしまっているから。 ・外国文化を絶対化する病気。外国語を学ぶと必ずかかる病気。努力して学んだのだから、意味があって欲しいと思うのは、まあ人情。 ・英語命より、もう一つ外国語を学んでいるほうが、英語を学ぶ上でも、遠回りのようで近道。 ・フランス語とイタリア語とスペイン語とルーマニア語とポルトガル語は非常に近い。 ・日本語、ハンガリー語、トルコ語:膠着語 ・英語、中国語、ヴェトナム語:孤立語 ・ロシア語とかフランス語:屈折語 ・三つ目は、屈折語が良い。 ・新しい言葉を身につけるためにも、維持するためにも、読書はいちばん苦痛のない学習法。

0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ前半は、著者の経験をもとに「男女とは何か」を解いている。飾った言葉でなく、本心で語っているところが共感した。 中盤からは、自分を知ることとコミュニケーションの大切さを説明している。 自分も仕事で通訳者と接するこがあるが通訳が理解しないとステークホルダーにも伝わらないと思っている。 著者は「通訳とは何ぞや…」と説明しているが、自分は伝える側の責任も大きいと感じている。 時々「伝わらないは通訳のせいだ」と言ってる人もいるようだが、そのような人は伝わるように伝えておらず、自分の責任を放棄しているだけだと自分は思っている。とにかく通訳が理解しないと始まらない。

0投稿日: 2018.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ亡き著者の講演録。なので全て話し口調。 才能も有ったのだろうが、ああ、こうして磨き上げて来たのか...と納得。 同時通訳ってのは、本当に脳の左右をフル回転させるのだろうなあと改めて感じた。

0投稿日: 2018.01.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ4つの講演録。タイトルでやや損をしている気がするが(高校生向けの講演ではギリギリな感じの話も多少はあるが)、内容はまっとうすぎるほどまっとう。文章も読ませる人だったが、話しても上手い人だったのだなと知る。巻末にブックリストもついていて、米原万里入門としてはお手頃。

0投稿日: 2017.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者がすでに鬼籍に入られた方とは露知らず、初めて読む。語学の学習法については早速、第3の言語選びを、といさむ。通訳の「わかるところを訳す」も身に染みる言葉。読書量の重要性の主張等、多くの先人が言っていることではあるが、改めて認識。少しは見習っているつもりではいたが、まだまだ・・ 言葉と文化の双方を学べるので、通訳という仕事は楽しい、という視点が素晴らしい。

0投稿日: 2017.10.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ気取らない講演集で、とても読みやすかった。 書名は1つ目の講演にのみ関係したもの。他は、国際化や通訳業についてストレートに語られた講演で、その全てが興味深く読めた。 サミットでの同時通訳は、日本語だけが一旦英語に訳されそこから各国語に訳されることを紹介した上で、日本の国際化は強国である米国の基準に合わせる形での英語重視だと指摘し、様々な国の文化・言語に触れ(英語を媒介とすることなく)直接の関係を築いて行くことで日本も世界も豊かになるはずという主張には、納得させられた。

2投稿日: 2017.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ同時通訳者の頭の中を垣間見ることができる章が面白い。猛スピードの翻訳を持続するとは、要約・イメージ化能力を常時フル回転させること。日常の英語運用において真似できそうなのはここで、要するに何を言いたいかを右脳を使ってイメージ化するのがポイントと思う。

0投稿日: 2016.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ4つのテーマにもとづく講演。 1 愛の法則 2 国際化とグローバリゼーションのあいだ 3 理解と誤解のあいだ 4 通訳と翻訳の違い ここまで、いっていいのかと思うほど 口が滑らかで 言いたい放題。 そのなかに 洞察力(インサイト)がきらきらと輝く。 さすが、米原万里。 その大胆さと下ネタの爽やかさは なんともいえない風情がある。 言語を理解するとは、記号と概念の間の変換プロセスを体験すること。 1 愛の法則 世界の名作は オトコ(ドンファン)がオンナあさりするものばかり。 そのオンナは 美人ばかりだ。 しかし、美人の基準は 時代と地域によって違う。 源氏物語にしろ、 一方 オンナの物語は 理想の男性を捜すものになっている。 沢山のオトコから 選び抜く物語。 メスは量をにないながら質を追求する。 オスは質をにないながら量を追求する。 結局 オトコは生き延びてつたえる サンプルなんだよ。 オトコには ①ぜひ寝てみたいオトコ②まぁ。寝てもいいのかなというオトコ ③たとえ大金をもらっても絶対寝たくないオトコ オトコの多くは 90%以上は ③ だとか。 オトコあまりの現象が 質の高い人間に進化する。 オトコが2600万人も余っている中国は まさに 進化の舞台かも。 2 国際化とグローバリゼーションのあいだ 「アメリカ人の言うグローバリゼーションは、自分たちの基準をおしつけることであり、日本人の思うグローバリゼーションは世界の基準に自分を合わせること。」 アメリカ人は 「自分たちは変わらない。自分たちは正当であり、正義であり、自分たちが憲法である。」と思っている。 すごい 本質的な定義。素晴らしい。 中華主義も アメリカ的発想に近いのだ。 陸続きであれば、こころの中にある国境が強くなる。 外国文化を絶対化する病気と自国と自国文化を絶対化する病気。 日本語の国語教育は、日本語を外国語として突き放して勉強していない。 日本語は ウラルアルタイ語とポリネシア語族が合体した。 3 理解と誤解のあいだ 他人まかせは しょせん 身に付かない。 孤立語;語順によって決まる 〈英語〉〈中国語〉 膠着語;たされてくっつく 「テニオハ」日本語 ハンガリー語 屈折語;言葉の語尾とか語頭が変化する。ロシア語、フランス語。 4 通訳と翻訳の違い 「モノを聞き取って正確に把握する能力」と「それをもう一度統合してまとめて表現する能力」 「文学こそが民族の精神の軌跡、精神の歩みを期したもので、その精神のエキスである。」 同時通訳のプロは 言葉に対して鋭敏な感性を持っているだけでなく 更に深く その国の文化さえもつかみ取る チカラを持っている。 そのことを、米原万里が 体現している。 ホントに、惜しい人をなくした。

0投稿日: 2016.05.30 powered by ブクログ

powered by ブクログこれは…米原さんが書くからこそ許されるし、説得力もあるということなのだろう。 例えば、男女の生物学的な性差の意味づけとか、英語は孤立語とか、そのあたりは目をつぶるとして。 日本人にとっては国際化は国際基準(往々にしてアメリカ基準、のことだったりする)に合わせていく動きとなるのに対して、アメリカ人にとっての国際化(グローバリゼーション)は、自分は変わらず、自分の基準を普遍化する動きとなるといった指摘は面白かった。 乱暴な議論ともいえるけれど、本書の大部分の講演は米原さんが癌で闘病していた時期に重なる。 そのことを思うと、そこまでして伝えたかったこととして受け止めなければと思えてくる。 小学三年生でプラハのソヴィエト学校へ入れられ、一言も分からないのに登校しなければならないつらさ。 少しわかるようになっても、言いたいことが言えないもどかしさ。 母語の環境でぬくぬく育った身には想像を絶する経験だ。 そこで培ったアメリカに偏しない「国際」感覚は、私たちの社会にとって、どれだけ貴重であったことか

0投稿日: 2016.02.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ国や民族について、米原万里ほどの経験で以って、しかもそれを的確に表現できる人もなかなかいないだろう。米原万里の言葉には単に外国に迎合したり、あるいは逆に最近特に多い「日本ってこんなに素晴らしい!」などという井の中の蛙のような日本賛美ではない、世界のそれぞれの国の文化(もちろん日本を含めて)に対する強い敬意を感じる。彼女のような、媚びず、けれども自身に強いプライドを持った生き方こそが、今求められているグローバル人材なのではないだろうか。 本書では特に第二章と第三章が面白い。第二章で語られるのは真のグローバリゼーションについて。彼女が説くのは英語一辺倒でアメリカ中心の世界観からの脱却だ。 ◼️世界中の国々の言語で蓄えられた文化は、英語にはそのうち微々たるものしか翻訳されていません。だから、英語を知ったからといって、それぞれの文化にアクセスできるわけではないのです(p87)。 彼女が主張しているのは、英語経由ではなくそれぞれの文化と直接的な関係を築くことが真のグローバリゼーションであるということだ。彼女が亡くなってから10年、果たして日本はそのような国際関係の築き方が少しはできているのだろうか? 第三章では、彼女の通訳経験を基にしたコミュニケーション論。外国人同士という文化もバックグラウンドも違う人々とのコミュニケーションの困難さを味わってきたからこそ分かる、コミュニケーションの不完全性と"分かり合える"という喜びが、読みやすい言葉で述べられている。 ◼️通訳だけでなくコミュニケーションというものが、そのように非情に不確実なものであって、最終的に完全に一致するなどということはあり得ないという、一種の諦念というか、覚悟を持つべきだと思います(p155)。 コミュニケーション能力などという言葉がよく言われるが、コミュニケーションというものの不完全性、ある種の諦めこそが実は重要なのではないかと気付かされる。

0投稿日: 2015.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログロシア語の翻訳者でエッセイストとしても有名な米原万里による一冊。 タイトルから恋愛論を想像するが、実際は比較文化論。 後半は翻訳の魅力と難しさについて語ってる。 トリリンガルらしく、知識の豊富さと頭の柔らかさを感じた。

0投稿日: 2015.04.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本は世界というものをとらえるときん、本当の世界ではなくて、日本にとって身近な世界、最強の国を1つ定めて、そこの文化を一心不乱に取り入れようとする傾向があることがはっきりしている。この日本の文化の、あるいは日本人の行動様式というか、習慣はかなり根強くて、日本が外国と接するときにこの特徴がよく現れている。 読書こそが言葉を身につける最も良い方法。言葉というとなぜか単語を思いがち。

0投稿日: 2015.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本でいう「国際化」は、世界最強の国一辺倒…と喝破するあたりが、とても身につまされた。英語圏の帰国子女として、ナショナリストと英語偏重と両方を味わったことを思い出した(第2章ら辺)。たとえとして引き合いに出される小噺が具体的でわかりやすく(第3章のシツラクエンじゃなくトシマエンでした など)、コミュニケーションについて考えさせられた。第二外国語の学習を再開したくなった。

0投稿日: 2015.02.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ飛行機の中の時間つぶしに買ってみました。結局飛行機では寝ちゃって半分しか読めなかったんだけど、帰ってきて寝る前に最後まで読みました。 講演集ということだけど、わかりやすい文章で、多少のリライトはしているのかもしれないけど、しゃべりのプロだなあとしみじみ感じました。面白かった。

0投稿日: 2014.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ翻訳の大先輩の言葉として、大変興味深く読みました。ソヴィエト学校での厳しい国語の授業に加え、あの長年の自発的な「読書」の積み重ねが万里さんの才能と魅力の根底にあるのだと実感。もっと長くご活躍の姿を見ていたかったです。

0投稿日: 2014.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ作家、ロシア語同時通訳者だった亡くなった米原万理さんの4つの講演をまとめたもの。この本の表題にもなった第一章「愛の法則」も面白いが、ぼくが一番興味深く読んだのは、第二章「国際化とグローバリゼーションのあいだ」。昨今の大学活性化のキーワードのひとつでもある国際化やグロバリゼーションという言葉が、いかにいい加減なものであるかを、歯に衣を着せずに鋭く指摘している。そうだよなという共感をもって興味深く読んだ。

0投稿日: 2014.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログロシア語通訳者としてエッセイストとして活躍された米原万里さんの講演集。男女の愛の生物学的位置づけについて、日本人の言う国際化という概念について、言葉の持つ力とその限界について、皮肉とユーモアたっぷりに面白おかしく語られている。

0投稿日: 2014.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ彼女の頭のなかの地図を頼りに、後部座席に乗ってドライブしているような気になる。 米原万里は色んなところへ連れて行ってくれるから、退屈しない。 経験から物を言っているから、薄っぺらくない。 とても面白く、あっという間に読んでしまった。 第一章は男女の愛について語っているが、だんだんと、語学や同時通訳の話になっていく。 やはり母国語をしっかり持っていることが大事なこと。 英語だけに固執せずに、第3カ国語を身につけること。 同時通訳になるには、小説を楽しめるくらいの語学力。 文学小説を楽しめるぐらいの語学力があれば通訳できる。 外国語と日本語とこの両方で小説が楽しめるようになれたら通訳になるのは簡単。 全50巻の講談社世界少年少女文学全集が礎になったこと。 などいろいろと為になることが書かれていた。

0投稿日: 2013.12.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・日本人が英語一辺倒になって、英語を重要視する最大の理由は、別に英語で蓄えられた文化に対して惹かれているというよりも、その経済力と軍事力に頼って生きていこうとしているからであって、ある意味では非常に打算的で下品なわけです。 ・コミュニケーションというものは、不完全なもので、完璧なもlのにするのは永遠に不可能です。しかし同時に、人間というのは、常にコミュニケーションを求めてやまない動物であるという確信が、私にはあります。 みんなが同時に笑えて、一緒に感動できる。いつもそれを目指しています。

0投稿日: 2013.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ第4章の「攻撃的で立体的な読書」以下読書についてのくだりが印象に残った。米原氏の小学校、中学校の体験から来ているものだが、大人の私にも役に立つ!と思い、次の本からはこんなふうに読んで行こうと思わされた。 ブクログも自分の簡単な記録のために始めたけれど、米原さん流に本を読んでレビューを書いて行けば、今からでも少し頭がよくなるかな?? 自分の首を絞めない程度に挑戦してみよう。

0投稿日: 2013.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ米原万里の講演集。特に興味を引かれた話が、「世界にある言語は約6,000。6,000語は、孤立語、膠着語、屈折語のわずか3種類に分類可能」というもの。オレの場合、日本語を含めてどれも中途半端なんだけど、英語(孤立語)、膠着語(日本語)、屈折語(ロシア語)に触れる機会があってよかった。ロシア語はもう大分さびついてしまったけど、多少はこの頭を柔らかくしてくれたのかな。

0投稿日: 2012.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ私は米原万里さんの訳の本が好きで、本人の本を読んだことがなかったので今回この本を読みましたが、もっと米原さんのことが好きになりました!(笑。 こんな女性になりたいものです。

0投稿日: 2012.09.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ米原万里「米原万里の『愛の法則』」読了。著者の最初で最後の講演録集。 「女が本流,男はサンプル」から語られる愛の法則は,芸があってなかなか面白かった。また,国際化とグローバリゼーションの違い,言葉とコミュニケーションの重要性など,ロシア語同時通訳者の視点から書かれた内容は目から鱗だった。 書かれてある内容や考え方は,著者の独特な生い立ちや職業からきているのだろうが,学べるところは多いと思う。

0投稿日: 2012.04.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ案の定!おもしろかった。 朝の通勤電車が楽しみだったもの。 言語に関わる人なら、楽しめる一冊ですね。 特に第2章、「国際化」と「グローバリゼーション」のあいだ ふむふむ、とうなずけます。 *** コミュニケーションというものが、非常に不確実なものであって、最終的に完全に一致することなどあり得ないという、一種の諦観というか、覚悟をもつべき。 *** どれだけ言葉を尽くしても伝わらない。 何度それを味わい、苦い思いをしてきたか。(きっと皆同じなんだろうな) でも、逆に、言葉を尽くさなくとも、分かり合ってしまう素晴らしさもあったり。 期待しすぎず、やっていこうか。諦観ね。

0投稿日: 2012.02.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ病院のソファで、診察の待ち時間に再読。 万里さんの驚くべき博識に裏付けられた深い洞察力は、子どものころからの「必要と興味に迫られた」読書に、多くを支えられているのは間違いない。いくら日本語の本に飢えていたとしても、「それしかない」からといっても、ぼろぼろになるまで、20回も同じ本を読むことなど、なかなか常人にはできない。他者とのコミュニケーションを求めてやまない動物としての人間のなかでも、言葉の神様に特別に愛された人だった。もっと生きて、書いてほしかった。

0投稿日: 2011.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルと、第一章「愛の法則」の内容(男女の存在理由など)からして一種の恋愛論みたいのを予想して読んだが、第一章以外はほとんどが、通訳者である筆者の観点から述べられた「言葉」にまつわる話だった。 「日本人の言う『国際化』は国際的な基準に自分たちが合わせていくこと、アメリカ人が言うグローバリゼーションは自分たちの基準を世界に普遍させるということ」 「日本人はその時々の世界最強の国がイコール世界になってしまう傾向がある。しかも軍事力と経済力だけを見て文化を見ない。文化を見ないにもかかわらず、世界最強の軍事力と経済力を持つ国は文化も最高だと錯覚してしまう傾向にある」 「日本語と言うのは外来語がすぐ入ってこられるような構造になっている」 「言語には孤立語、膠着語、屈折語の3種類がある。外国語を学ぶには孤立語と屈折語の2カ国を学ぶと頭が柔らかくなる(日本語は膠着語に分類されるため) などなど、興味深い箇所を挙げたらキリがない。 他にも「通訳者になるにはどうしたらよいか」といった内容も述べられているので、通訳や翻訳に興味のある方も読んでみたら良い参考になると思う。 読みやすくてためになる内容がぎっしり、って感じだった。 今回は図書館で借りて読んだけど、余裕があれば購入して自宅に置いておきたい一冊。

0投稿日: 2011.05.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

図書館の本 内容(「BOOK」データベースより) 稀有の語り手でもあった米原万里、最初で最後の爆笑講演集。世の中に男と女は半々。相手はたくさんいるはずなのに、なぜ「この人」でなくてはダメなのか― “愛の法則”では、生物学、遺伝学をふまえ、「女が本流、男はサンプル」という衝撃の学説!?を縦横無尽に分析・考察する。また“国際化とグローバリゼーション”では、この二つの言葉はけっして同義語ではなく、後者は強国の基準を押しつける、むしろ対義語である実態を鋭く指摘する。四つの講演は、「人はコミュニケーションを求めてやまない生き物である」という信念に貫かれている。 彼女の異文化コミュニケーション能力はほんとうに卓越しているのだと思うけれど、 それだけでなく、外国=アメリカ、と信じて育ってきた私には、ロシア側から物事を見るというあたらしい視点をくれた作者さんだからなおさら好きなんだと思う。 そうか、語学は2つ以上ねぇ。。。。 辞書引かないで本を読んでみる、それもありかと思ったり。

0投稿日: 2011.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ誰も科学的には証明していないけれど、彼女が喋り出すとその面白さと説得力に唸ってしまうのが「女が本流、男はサンプル」論。なるほどね、とニヤリとしてしまう。笑 続く「国際化とグローバリゼーションのあいだ」では、日頃私たちが追いかけてしまう「国際化」の何たるかを再検討し直していく。日本語がカタカナで外来語を入れてしまうことで意味を曖昧なまま受容できる性質を持っていること(例えば中国語では意味をはっきり捉えないと訳せず、ラブホテルを「情人旅館」と訳している)。日本が世界最強の国に自らを合わせ続けようとしてきたこと。でもそれって、本当に意味のあることなの? 本当はこうあるべきなんじゃないの? という問題提起を、彼女はさらりとやってのける。 それから、通訳・翻訳の限界。一人ひとり、そして文化の違う人の間に横たわる見えない「意味のズレ」。それを乗り越えてコミュニケーションが取れたときの感動。 語学畑じゃなくても手にとってみてもいいんじゃないかと思うような、分かりやすくいつ読んでも新鮮な一冊です。

0投稿日: 2011.01.23 powered by ブクログ

powered by ブクログチェコでのロシア語学校での国語の訓練の話が興味深い。国語の時間は文章を読ませたらそこに何が書いてあったかを自分の言葉で説明するよう求められたらしい。 同時通訳がイヤホンなどの機器の発達によって可能になったという話も面白い。 あとは外国語勉強法がとにかく辞書を読まずに本を読むことというのがいい。

0投稿日: 2011.01.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ生物学的男女問題と国際的な話題。全然毛色の違う公演内容が載っている。通訳になりたい人にも読ませたい本。米原節初体験だがハマった。

0投稿日: 2010.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ『旅行者の朝食』が好みだったので、この本を手にとってみた。 読む前と読んだ後だと、ジェンダーや外国語の考え方が変わると思う。

0投稿日: 2010.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ同時通訳のプロである著者の講演集です。 グローバル化やコミュニケーションの重要性を強く主張されています。 お勧めの一冊です。

0投稿日: 2010.06.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ真面目かつくだけた、高校生向けの講演集。 各章ごとに彼女のポリシーがはっきりと見える。 http://lily-book.seesaa.net/article/149670327.html

0投稿日: 2010.05.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ[ 内容 ] 稀有の語り手でもあった米原万里、最初で最後の爆笑講演集。 世の中に男と女は半々。 相手はたくさんいるはずなのに、なぜ「この人」でなくてはダメなのか? “愛の法則”では、生物学、遺伝学をふまえ、「女が本流、男はサンプル」という衝撃の学説!?を縦横無尽に分析・考察する。 また“国際化とグローバリゼーション”では、この二つの言葉はけっして同義語ではなく、後者は強国の基準を押しつける、むしろ対義語である実態を鋭く指摘する。 四つの講演は、「人はコミュニケーションを求めてやまない生き物である」という信念に貫かれている。 [ 目次 ] 第1章 愛の法則(世界的名作の主人公はけしからん! もてるタイプは時代や地域で異なる ほか) 第2章 国際化とグローバリゼーションのあいだ(「国際」は国と国とのあいだ 国を成立させる要素 ほか) 第3章 理解と誤解のあいだ?通訳の限界と可能性(同時通訳は神様か悪魔か魔法使い?! 濡れ場の多いベストセラー小説『失楽園』 ほか) 第4章 通訳と翻訳の違い(言葉を相手にする通訳と翻訳 小説を楽しめる語学力があれば通訳になれる ほか) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]

0投稿日: 2010.05.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ以前上海で「校際」という言葉をみて 意味がわからなかったことがあった。 「国際」が国と国の間のことだと知っていれば、 これが学校と学校の間のことだとすぐにわかったはず。 「国際」あるいは「国際化」という言葉を理解しないまま使ってきたことを知った瞬間だった。 日本語の「国際化」と「グローバリゼーション」 のちがい。 そういうことをどうして学校では教えてくれないのだろう。どうして今までなんとなく感じているだけで 言葉にしてこなかったのだろうと思う。 彼女の本を読んでいるといつもそう。 なんとなく感じていたことが明確に文字になって 表現されている。 だから心地いいし、くやしい。 本当のことを言うと、 私は米原万里が大好きだけれど、 すべてが同じ意見だと言うわけではない。 高校生向けへの講演でシモネタが多かったりするし… だけれど、やはり読んでしまうのは あまりにもあっけらかんとした潔さと 説得力だとおもう。 私は多分通訳を目指している間は著者の本を読み続ける。 私のモチベーションをあげる大切なツール。

0投稿日: 2010.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログロシア語の同時通訳者だそうである。 2つの異なる文化を、 同じ ”ことば ”に置き換えるには、やはり相当ご苦労があるらしい。 幼いころ、言葉の通じない異国で、 『いちばん悔しいというか寂しいのは、みんなが笑っているときに一緒に笑えないことです。 これが寂しくてせつないんですね。 つまり人間というものは他者とのコミュニケーションを 求めてやまない動物なんです。 みんなが同時に笑えて、一緒に感動できる。いつもそれを目指しています』 私が これからの人生で、もし第二言語の獲得を目指すときがあれば、肝に銘じておきたい言葉です。 『単語ごとに拾って暗記したり、あるいは文法という骸骨の部分だけを頭に入れるということを 生きた言葉と無関係にいくらしてもほとんど意味は無いですね、魅力もありません』 魅力のあることばを獲得しなければいけません。

0投稿日: 2009.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ書名はこれにしないほうがいいのになぁと思った。 米原さんは好きだけど、これを最初に読んでいたら、多分好きになってはいなかったと思う。 第一章は論拠がなさすぎて、あまり真剣に読む気になれなくて、 その後もそれにつられてあまり本気では読めなかった。 一度に三カ国語勉強したほうがいいという行だけは、都合良くきちんと覚えておこうと思った。 よし、スペイン語もやるぞ。

0投稿日: 2008.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ最初で最後の爆笑講演集。なんて凄い人なのだろう。本道を見つめる眼の鋭いこと、ユーモアと諧謔。聴衆はきっとお腹を抱えて笑い、そして説かれていく問題への分析力洞察力そして構築力にぞっとし、感動と興奮を覚えたことだろう。オトナの女としてのセンスも抜群だ。「女が人類の本流、男はサンプルなのだよ」ってか!また同時通訳者・翻訳者として英語だけに偏りかけている国際化とグローバリゼーションを指摘する。 彼女は読書の大切さを語る。チェコでの子ども時代、まず図書館の司書の先生が生徒に読んだ本の要約を読後かならず聞く。内容を自分の感想ではなく要約を言わせるのだ。いわば攻撃的で立体的な読書。作文の授業では読んだ本の要旨と骨格を書かせられる。分析して理解する方法、ただ漫然と読んでお手軽な感想では許されない。ああ・・自分の読み散らかしを恥じる。

0投稿日: 2008.10.12 powered by ブクログ

powered by ブクログKさん 前半は講演会の内容をまとめたもの。後半は生い立ちなど。 生前彼女の姿をテレビで観てはいたのだが、あまり意識していなかった。 講演会部分の文章で口調などを思い出したような気持ちになる。

0投稿日: 2008.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログおもしろかったけれど、ほとんどの著作を読んでいるので前に読んだことのある話だなあと思ったりもしました。しかし、入門(ってなんの道にかしら)としては最適なのではないかと。

0投稿日: 2008.07.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ博学でユーモアのある米原さんの講演を書き下ろしてまとめたものです。 よんでいて楽しいし、勉強になりました。 とくに「言葉」に興味のある人に読んで欲しい。 亡くなったことが残念です。

0投稿日: 2008.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ好きなんです。米原万里。訃報を知った時はショックでした。 笑いとペーソスを含みつつの辛口の言葉が好きでした。 この本はある講演記録ですが、現在の日本が向かおうとする言葉と文化に対する憤りがいかんなく伝えられています。 そんなお言葉。 ▲日本人が英語一辺倒になって、英語を重要視する最大の理由は、別に英語で蓄えられた文化に対して惹かれているというよりも、その経済力とか軍事力に頼って生きていこうとしているからであって、ある意味では非常に打算的で下品なわけです。 ほんとうの国際化というのは、世界にあるさまざまな文化と、英語経由、オランダ語経由、中国語経由ではなくて、国と国同士が直接の関係を築くことなのです。▲ 読了 2007/8/30

0投稿日: 2008.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ各地での講演会の内容の書き下ろし。「不実な美女か貞淑な醜女か」を読み終えた直後だったので内容が重複し、むしろ軽くて斜め読みをする。 これで十分(08.4)

0投稿日: 2008.03.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ講演集。特に、表題の『愛の法則』は高校生相手の講演。悩み多い高校時代にこんな楽しい『愛の法則』を聞けた高校生は幸せだと思う。巻頭の池田清彦先生によると、生物学的にはアヤシイ説も語っているらしいが、これぐらいわかり易く楽しく男と女の役割を説明してもらったら、‘悩み‘も軽くなるんではないだろうか。

0投稿日: 2008.03.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ「愛の法則」は1章、2-4章は言葉やコミュニケーションについて。昨今「法則」流行りなのでこのタイトルがついたのだろう。次世代のためのオスとメスの役割を分析した米原説も超面白いが、2-4章がまた「よくぞ言ってくれました!」の連続。 何でこういう人が早く逝っちゃうんだろう。こういう人のミームを次世代のために広めるのがせめて私のような凡人が担う役割なのかも知れない。 ところで、「フルジョワとフラレタリアート」ってそのまま「持テル人と持ッテナイ人」と訳せますね。オモシロイナー

0投稿日: 2008.02.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ米原万里の本はおもしろいが、もし、あなたが最初にこの本を読むことは、おすすめしない。数冊読んだあとに、この講演集を読んでほしい。

0投稿日: 2008.02.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ4つの講演会の内容をまとめた本。 通訳、しかも英語ではなくロシア語の通訳者として活躍した著者だからこその指摘に納得するばかり。 年々英語重視の姿勢が強まる今こそ、彼女の意見に真摯に耳を傾けたいと思う。大事なのは言葉を忠実に訳すことではなく、その人の言わんとしている事を理解すること。それが真のコミュニケーションなんだよね。

0投稿日: 2008.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ・愛の法則 ・国際化とグローバリゼーションの間 ・理解と誤解の間 ・通訳と翻訳の違い という、4つのテーマに沿った講演の記録でした。新書なのであっという間に読み終わってしまいもったいない気持ちになりましたが、内容はぎゅーっとギッシリみっちり。大満足。

0投稿日: 2007.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ晩年の米原万里さんの講演を集めたもので、話し口調がそのまま文章になっているので、とても読みやすかった。男女の法則の仮説はとても興味深いものだったし、また、言語やコミュニケーションに対するこだわりや、日本と外国を比較し、日本という国を客観視して述べているところは、同時通訳家ならではの広い視点で捉えられていて、狭い日本のことしか知らない私にはとても新鮮でした。

0投稿日: 2007.11.21 powered by ブクログ

powered by ブクログさくっと読めてしまいます。でも、なるほどなぁと思います。男の人はこれをどう読むのか?「〜ですけれど」が気になってしまいました。

0投稿日: 2007.11.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ気楽に読めて楽しい本でした。 ガンに冒されながら、青年たちに語るというバイタリティー、すばらしいです。 語学学習のヒントも満載です。

0投稿日: 2007.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログいくつかの講演をまとめたもの。これが遺作となるのかな? 外国語学習についての言葉などは、非常にポイントを得ている。そんでもって語り口が文字でおこされても面白い。

0投稿日: 2007.10.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ米原万里の講演会の記録をまとめた一冊。出版社が付けたであろうタイトルはどうかと思うが自身の同時通訳の経験と国と国の関わり合い方、言語というものについて、男女の感情についてなど著者の持ち味である鋭い視点とユーモアを用いいて現されていると思う。通訳者らしく言語と文化に対する考えは一考ある著者らしく分りやすく簡潔に日本人と日本文化に対しての問題に一言もの申している。

0投稿日: 2007.10.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ2007.8刊。「愛の法則」(2005.6.28)と「国際化とグローバリゼーションのあいだ」(2004.10.5)の2編は高校生向けの講演筆記。あっけらかんと「セックス」「寝てみたい男」などと連発しており、いかにも今風というところか。

0投稿日: 2007.10.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ私は、語学雑誌に載るエッセイをいつも楽しみに読んでいましたが、昨年56歳という若さで亡くなられました。同時通訳者ならではの話が出てきて、かなり興味深いです。たとえばサミットで、日本語を訳す時、英語経由で日本語にされるという話。日本語だけ日本語には直接されずに、英語を介してされるのです。それは、サミット開催以来ずっとだそうです。米原さんは、それは、日本人が英語一辺倒になっていて、英語を重要視しているのを国際化と錯覚しているからだと述べています。外国語を身につける方法、プラハのソヴィエト学校での国語時間の勉強の仕方など、参考になることが載っています。米原さんは、いわゆる帰国子女ですが、帰国後もロシア語を忘れずにすんだのは読書のお陰と言われています。色々な文学をほとんど読破されている読書家のようで、魅力的ですね。

0投稿日: 2007.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ語学関係に進む人にはものすごくお勧めだと思います。「愛の法則」も面白かったのですが、国際会議における通訳の現状はショックでした。日本語だけが英語を経由されて翻訳されているので、図を見ると日本だけがはみ出し物扱いされているような気すらします。講演をまとめたものだと言うだけあって、親しみやすい文体で読みやすい。さくさく読めます。実際に講演を聞いてみたかったのですが、06年になくなられたそうで残念です。

0投稿日: 2007.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ米原万里が行った講演をまとめたもの。 女が本流で男はサンプルなど、独自の理論を展開しているが、興味深かったし面白かった。 日本の国際化とアメリカのグローバリゼーションの違いや、歴史的な背景から日本の国際化が孕む問題点を指摘。 概念を言語化し、さらに聞き手はそれを再概念化しているという、若干言語学的説明から通訳の介入における誤解の生じやすさ、通訳の苦労なども語られている。 今までで読んだ著者の本の中で、自身のプラハ居住経験や、ロシア語習得時の苦労、日本語の維持に役立った読書、帰国してからのロシア語の維持の仕方など、著者の経験が一番多く語られていた気がした。

0投稿日: 2007.09.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ娘に「まぁ読んでみな」って薦めてしまいました。娘は第一章から食いついて来ましたが(男と女の事、気になるお年頃だものね)実は第三章のコミュニケーションについて、のほうもじっくり読んでほしいなと思っています。 そして〜いくら講演を聴いてみたいと思っても、もう聴けないのはとても残念な事です。

0投稿日: 2007.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ一読の価値ありってこういうときいうのかしら。 とにかく一読しておけ。飽きさせはせん! と太鼓判を押したいです。

1投稿日: 2007.09.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ東京の往復の新幹線の中で一気に読み終えました。 テレビでのコメンテーターとしてのコメントがすごく鋭くて,すごい人だなと思っていたのですが2006年に亡くなったのがとても惜しいです。 わかりやすい表現で,いろんな講演をしていたのですね。聞いてみたかったです。普通,文化講演会というと眠くなりそうなイメージですが,この本に掲載されている講演会はどれも面白い。 たくさんの知識,同時通訳としての経験や本当にたくさんのことを話しながらわかりやすく伝える。すごいと思いました。 印象に残ったのは,「第三章 理解と誤解のあいだ 通訳の限界と可能性」です。 〜コミュニケーションというものは,不完全なもので,完璧なものにするのは永遠に不可能です。しかし同時に,人間というのは,常にコミュニケーションを求めてやまない動物であるという確信が,私にはあります。たぶんそれが現在も通訳をしてる原因ではないかと思うのです。みんなが同時に笑えて,一緒に感動できる。いつもそれを目指しています。不完全だけれども,とにかくいつもそれを目指し続けるというのが,通訳という職業ではないかと思っています。」という締めの言葉ですが,自分だけ理解していてもコミュニケーションはできないんだなと。当たり前なんですけど,言葉にしなくては,伝えようという努力をしなくてはいけないものだと。黙っていては分かってもらえない。言葉にしても,相手に分かるように伝えなくては仕方ない。私の反省点です。 4つの講演会の内容,どれも本当に,最後まで飽きさせず,思わず笑いながらうならせる内容で,読んでいて時間があっという間に経ちました。

1投稿日: 2007.09.16