総合評価

(32件)| 7 | ||

| 11 | ||

| 7 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログKeywords:景観、看板、観光、リノベーション 内容は次のようであった。 ①日本の景観配慮に対する遅れの指摘、看板が景観をみだす→ニーズに合わせるべき②土木は環境との調和を無視してきた、大きく派手に作る事がメイン、今後は撤去が必要③建築でも周辺環境をぶち壊し、びっくりさせることがいいとされている、地味なところには目向けられず、奇抜なものは建てられる④日本全体が無機質な工業モード⑤スローガンに惑わされる逆説的道徳論⑥歴史の否定、古くさいものへの嫌悪→とにかく新しく奇抜に⑦地元へのプライドのなさ⑧ゾーニングがなく、小手先の規制のみ⑨どの街もホテルからの景色は同じ⑩観光客の適切な管理(11)景観を経済的に発展させる必要がある、(12)リノベーション(13)何もない魅力(14)公共事業の中身を変える(15)文明・発展ではなく、自然・文化を再認識すべき 中でもスローガンに関する事や、日本人の地元へのプライドの無さと言った内容が印象的だった。

0投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本は美しい、と外国からの観光客から言われることがあるけれど、本当にそうかな? 例えば新幹線からの車窓。富士山が見えれば綺麗だとは思うけど、目障りで派手な看板や壊れた物置き小屋、線路際に打ち捨てられた粗大ゴミなどがどうしても目に入ってくる。外国の方々も目にするであろうそれらの汚いものに対して、なぜ日本人は無頓着なんだろうといつも感じていた。もっと人の目、観光客の目を気にして欲しい。 観光地で写真を撮ろうとしても、火気厳禁とか無粋な立て看板やノボリ(これは本当に邪魔)が目立ってしまい、美しくない。 景観に対する日本人の自覚の無さ、意識の低さ。 たしかに、外国に行くと車窓からの眺めは本当に美しいし、有名な建築の周りには不要な看板などは無いもんなぁ。外国では景観に対して結構厳しい規制があるみたい。洗濯物を外に干しちゃダメとか、窓には花を飾るとか、建物の色は統一するとか街ぐるみで景観を大切にしているのを少し見習いたいと思った。

11投稿日: 2025.04.12 powered by ブクログ

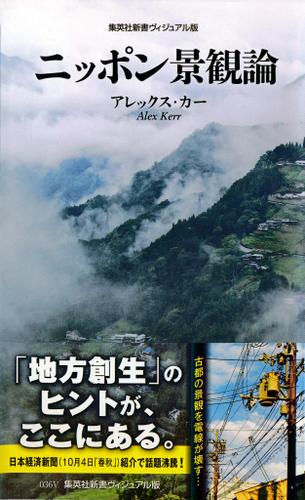

powered by ブクログ<ヴィジュアル版>と敢えて題名に関して在るが、写真が豊富で、豊富な写真を見ながら本文を読んでいる中でドンドン進んでしまい、素早く読了に至る。 「進んでしまい」としたが、内容に引き込まれて、写真を観る眼の動きと、頁を繰る手の動きを停め悪くなってしまい、素早く読了に至るということなのだ。 この本は「2014年9月」に「第一刷」で、「2020年12月」に「第五刷」である。この辺りに少し驚いた。概ね10年も前に初登場で、それ以来何度か刷られている本ということになる。そういう状態だが、本書が提起する問題は「10年位も前の話し」というように看過することが出来ない、または看過しては「ならない」ようなことかもしれない。逆に言えば、10年位前に本書で提起されたような問題に関して、何らかの対応が為されたという話しが聞こえる、その以前に検討が重ねられることが在ったのか否かさえ不明確だと思う。著者が御自身で色々と考えて活動した例が本書に在るのだが、その話しを本書を通じて初めて知ったというような状況である。 本書で論じられているのは、何処の街でも電線等の埋設が進まない状況で、必要以上に看板や自販機が溢れ、周囲の景観を度外視した駐車場の配置や、奇抜な建造物が辺りの雰囲気をオカシイ感じにしてしまうようなことが何十年も罷り通り、なかなか改善されないということである。 電線等の埋設ということに関しては、各地に見受けられる「伝統的建造物群保存地区」等で見受けられる程度であろう。「古都」と呼ばれるような場所でも、必ずしも進んでいないようだ。ロンドン、パリ、香港、シンガポールというような世界の方々の都市で100%実施されているという電線等の埋設、「無電柱化」だが、日本国内では例えば東京23区で8%、大阪市内で6%という様子らしい。方々で計画は出ているようだが、速やかに進んでいるようにも見えない。 こういう問題に力を入れる、或いは妙な看板を外す、奇抜な建造物を増やさずに機会が在るなら壊す、古くからの建物等は可能な限り壊さずに「リノベーション」するというようなことで、そうやって「街の心豊かに、安らかに過ごせそうな景観を護る」ことに意を向けて然るべきだというのが本書の主張だ。 日本の人達は、或いは「自己肯定感」が低い、言葉を換えると「矜持に欠ける」ような面が在って、育まれて来た大切なモノを損なうようなことを繰り返し、積み重ねてしまっているというのが本書の主張に入っているが、これには大きく頷いた。本書のような問題提起に向き合って、問題意識を持つようにするというのは大切なことだ。 繰り返すようになってしまうが、初登場が10年位前という本で提起された「問題」が「縮小」や「前進」したとも思い悪い状態に在ると思う。或いは大規模催事や大規模な街の再開発のようなことが過去10年位で積上げられ、或いはこれからも突き上げられ続けて「問題」が「拡大」や「後退」ということになっているかもしれない。考えさせられる内容だ。本書は「読むべき一冊」だと思う。

4投稿日: 2025.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ外国人から見た日本の景観の残念さについてシニカルに写真付きで紹介した本。 自然の美しい景色を写真に収めようとして、電線や電柱や、カラフルな看板が景観を台無しにしているという経験は、日本人の誰もが経験していることで、著者の視点に大いに共感した。 と同時に、西洋の価値観が日本に入ってきて、西洋を目指し伝統的なものを否定し、近代化してきたのに、その西洋人にその方向性を否定されるという皮肉を感じた。

0投稿日: 2023.08.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ40年以上日本に住むアメリカ人である著者が、日本の景観について意見を述べた本。日本の自然と調和した景観を評価しつつも、多数の看板、電柱、コンクリート壁、鉄筋コンクリート建築などが、景観を著しく壊していると主張し、欧米の政策と比較し、日本の景観保持政策が遅れていると嘆く。写真を多用し、とてもわかりやすく、外国人視点は、とても参考になる。土木・建設業に偏重した日本の公共事業政策も、その通りだと思う。提言も建設的。勉強になる1冊であった。 「本来、景観というものは町並み単位で考えるものです。京都なら銀閣寺や金閣寺だけでなく、旧市街そのものが文化遺産です」p19 「先進国の中で、電線の埋設が進んでいないのは日本だけです。率直に言いますが、日本は電線・鉄塔の無法地帯でもあります」p20 「電線埋設を電力会社に義務付ければ、景観は見違えるほどよくなります。これまで税金で工事費用を負担してきた村、町、区という自治体レベルでの出費はなくなりますので、納税者の立場から見ても、よほど経済的です」p26 「埋設工事の費用は本来、日本のみなさんが思っているほど高いわけではありません。天下りが関与する会社に工事が独占的に任され、かつ、硬直した時代遅れの規制によって、安価な埋設方式開発が妨げられているので、工事費用が本来の適正価格の2倍、3倍と、無理に高くなっているのです」p26 「(ハワイの)看板のない景観は、1959年にハワイ州が大型看板の設置を一切禁止したからなのです。大型看板を禁止してからハワイが経済不振に陥ったかというと、そんなことはありません。看板を規制した半世紀前からずっと、ハワイはあこがれの観光地のポジションを維持し続けています。世界一の経済都市ニューヨークのマンハッタンでは、ブロードウェイのようなごく限られた繁華街を除き、3階以上に看板はありません。つまり看板の乱立=経済効果ではないのです」p33 「実は商業看板以上に、この公共的な看板(「消費税完納推進の町」「人権尊重の町」「交通安全宣言の町」などの大型看板)が、景観の視覚汚染を引き起こしています」p37 「「きれいにしましょう!」という看板にいたっては、この看板自体が町を汚くしています」p37 「世界に冠たる日本の土木技術は、巨額の税金を使って技術を磨いていくうちに、世界の潮流から遅れてしまったのです」p71 「日本では残念ながら、まだ不完全な下水道工事や電柱・電線の埋設、歴史的な街並みの保存といった、地味な工事にお金が流れず、おろちループのような、社会的ニーズがない派手な建造物の方に、国民のお金が費やされています」p81 「(2002年)国の予算のうち、土木、建設が占める割合は、アメリカが8%、ヨーロッパでは6~7%でしたが、日本は40~50%となっていました。土木、建設に関する雇用は、アメリカでは全雇用のうち1%未満で、日本は12~14%でした。桁違いです」p87 「(白洲正子)椿一輪を活けることはなかなかできないことですが、モンスターのような「生け花」はどの家庭夫人でも簡単に作れますよ」p102 「現在の京都の景観の醜さは、古いものがなくなったからではなく、新しいもののつまらなさによるところが大きいのです」p146 「「歴史の否定」「古さに対する憎悪」「不適切なゾーニング」というものを根底に作られた、ゴミゴミした都会を国際的な目で見ると、新しいどころか、単なる時代遅れにしか映りません」p148 「健全な観光には高度なテクノロジーが求められます。景観に配慮せず、画一的に大型駐車場や自動販売機を設けるという手法は、結局は時代遅れです」p167 「2004年から10年かけて数人の人たちと組んで、京都の町家を一軒貸しの宿泊施設に再生するプロジェクトに取り組みました。対象にした町家は、住む人がいなくなり、取り壊しが検討されていたものです。そういった町家を舞台に、パリ、サンフランシスコ、ハワイなど世界の有名な観光地で行われている一軒貸しの「ヴィラレンタル」という形が、京都でもできるのではないかと発想したのです」p182 「欧米人たちの行き先は祖谷(いや)だという。「あんな山奥に、なぜ?」と、彼らはますますわからなくなります。さらに調べてみると、1年に千人以上の欧米人が「籭庵(ちいおり)」という場所に行っている。「籭庵って、いったい何だ?」ということになり、お役所の人がついに私のところに訪ねてきました」p198 「これからは公共事業の中身を変えていきましょう、と言っているのです。予算は削減しなくていいから、それを無駄な土木工事ではなく、電線埋設なり、水道の整備なり、景観に貢献すること、地域が必要としていることに使おう。古民家として街並みを再生して、宿泊施設なり、レストランなりを核とした経済活動の場にしよう。そう言っているのです。それでしたら、ゼネコンも困りません」p203

0投稿日: 2023.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みながら、なぜか恥ずかしいという気持ちが湧き上がってきた。 「愛しているならば、怒らねばならない」と白洲正子がいった。 日本人は日本を本当に愛していますか?という問いかけにたじろぐ。 どこに行っても、同じような街の景色。川辺や海沿いは、コンクリートで固められている。看板はだしたいだけだす。〇〇をしてはいけないという注意書き。街路の木は病気のように丸裸。 自然に対して、あるがままが、なぜそんなに嫌いなのですか? 禅の言葉「明珠在掌」は、昔ある人が、世界一ひかる珠を探して、何十年も諸国を周り、結局珠は見つけられず、最後は自分の掌の中にあった。 日本は「光る珠」だよとアレックスカーに教えられた。 日本ではない日本を受け入れていたことに気がつかされた。

2投稿日: 2020.05.28 powered by ブクログ

powered by ブクログちょっとした衝撃。 日本の景観が醜いのは分かっていたが、じゃあどうすればよいのか、というのは分からなかったのだが、本書はそれをクリアにしてくれた。 欧米の価値観だと言われればそれまでだが、やはり世界 学ぶ必要がある。

0投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ『兵庫の遺産』を考える連続シンポジウム ◇「美しき日本を求めて」アレックス・カー ◇地理情報システム(GIS)を活用した県立大学の学生さんの発表 ◇パネルディスカッション 八木 雅夫氏 国立高等専門学校機構教授 山崎 整氏 神戸市立博物館副館長 下間 久美子氏 文化庁主任文化財調査官 小泉 寛明氏 神戸R不動産、有限会社Lusie代表 奥村 弘氏 神戸大学大学院人文学研究科長、地域連携推進室副室長 観光地に便利に行けるように 自然に手を入れて変えていくことが良いことばかりではない 行くのに困難なところでも道のりに魅力を感じることもある

0投稿日: 2019.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ改めて怒りに震えつつ、焦燥感に、あわわわわ、となる 良い本でした 日本人は季節を大事にし自然と共存しているなんて信じてる人、そんなの絶対に嘘だと気付いてる人、どっちも読んでみてくださいな よくわかりましたので焦る

0投稿日: 2018.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ色々な道を走っていると、よくこんな所に道路通したなぁ、と思えるような場所を通ることがあります。それは山の中だったり、海沿いだったり様々です。もちろん現地の人の生活に欠かせない道路も多いのですが、なんでこんなとこにこんな巨大な道路??と思える場所も多々あります。 日本は土建国家なので、なんだかんだと理由を付けて土木工事をやりたがるのです。 でもそれで良いのか。 明治維新以来、そして終戦以来現在に至るまで、日本は必要性の不明な土木工事で、伝統的で美しい景観を壊してきました。この本はそのことをとてもよくわからせてくれます。特に写真が多いので、ははぁ、コリャダメだなぁ、と一目瞭然。こんなの見る度に、現代日本人って底が浅いなぁ、と思ってしまいますね。 写真が多いのでどんどん読めます。是非皆さんもご一読ください。

0投稿日: 2018.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ経済成長期からいつまでも抜け出せない日本の異常な景観が、ユーモアたっぷりに斬られていく。片っ端から。 だからといってヨーロッパを目指したところで、それは外国に憧れ日本のものを恥とした明治の始まりと変わらない。とは言え、日本らしい、その地域らしい景観づくりに取り組まなければ、すぐにアジアで一番古くさい国になる。なんて、2年ぶりのマカティで思う。 #ニッポン景観論 #読書記録2018 #読書記録

0投稿日: 2018.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の景観について外国人が提言するといった感じ。古き良き日本の風景を大切にというのを基調に美しい日本の風景を大切にしようという話。どうして外国の市街地が美しいかの実例などもあり面白い。ほっといてくれよ(笑)と思うところもある。が、この人が具体的に関わった工事を見るとなるほどなと思う。ただ、これは頷けるところとそうでないところがある。こういう議論が広く行われて景観ヒステリーみたいなのにならないようにしながら、外国人にも喜んでもらえる日本らしい景観と調和した国土を模索したらどうかなと思った。

0投稿日: 2017.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ確かにニッポンの景観は醜悪。 ごもっともな指摘ばかり。 皮肉がキツイので身内の悪口を言われているような気分にもなるけれど、ニッポン人も成長から成熟へと向かっていけるように、少しずつやっていくしかない。

0投稿日: 2016.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ今まで日本の景観をぶち壊しにしてきた無法者に知って欲しい。それは今も続いているのだ・・・そんな著者の憤りを感じさせ、共感もする。 著者アレックス・カー氏は亀岡、バンコク、徳島県祖谷などを拠点とする多地域居住者だ。 日本は製造業の時代がピークを過ぎ、今後は観光業育成が課題だが、日本の景観に対する認識に対し、疑問を持つ著者。 奇抜なデザインで歴史や自然を圧倒する土木構造物・建築物を対象とした「アレックス景観賞」。皮肉たっぷりの解説を楽しめる。 日本は戦後の70年で見事なまでに国土を汚してしまいました。かつてあった「何もない魅力」が失われている。ブルーシートがない、ビニールハウスがない、看板や電線や鉄塔がない、コンクリートの法面がないそんな景観を復元するために、国土の大掃除が求められているという。 確かに暮らしの中の景観は人間のメンタルから影響が及んでいると感じる。

0投稿日: 2016.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ樋口忠彦『日本の景観』読書日記の際に書いたように,風景・景観に関する基本文献を少しずつ読んでいこうと思っている。Amazonで検索していた際に見つかったのが本書。まあ,よくある感じの日本的なものに魅せられた外国人が,現代日本の風景の乱れを嘆く本。著者は2002年に『犬と鬼』という本を出し,風景・景観に限らず日本の文化が破壊されているのは,日本の官僚政治に原因があり,公共事業としての土木工事の実態を明らかにしているらしい。 本書の内容は,その結果現れる風景に限定し,さまざまな側面からそのあり方をアイロニックに語っている。目次はとても分かりやすい。 序章 第一章 細かな規制と正反対の眺め――電線,鉄塔,携帯基地局 第二章 「町をきれいにしましょう」――看板と広告 第三章 コンクリートの前衛芸術――土木 第四章 人をビックリさせるものを作る力――建築,モニュメント 第五章 ピカピカの「工場思想」――工業モード 第六章 人生は「ふれあい」――スローガン 第七章 古いものは恥ずかしい――町へのプライド 第八章 国土の大掃除――観光テクノロジー 終章 日本人が掌に持っている宝 本書もご多分に漏れず,米国生まれの著者が欧米的な風景のあり方を上位に置き,それに相対するものとして日本の風景を位置づける。しかし,日本文化の本質ないし,潜在力という点では評価は高く,そうした「本来優れた日本文化」が現代では乱されていると主張する。 まあ,この手の主張はありふれているが,日立の看板の話は面白い。日本各地に存在する重要文化財の立て札にはもれなく「HITACHI」のロゴが入っているという。こういうところにも企業文化的な日本のあざましさがあらわれているのだという。 読みながら,かなりうんざりさせられるが,よく考えると読者に考えさせられることは少なくないと思う。このような主張を読み,「外国人のくせに分かったようなことを書くな」という反応は排他的なナショナリズムの反映だといえる。「欧米的価値観と日本の価値観は違う」というような感想も同様の感情の反映だ。どうしたら,そういう感情なしに本書の主張を批判できるだろうか。それはとても難しい。 本書でも土木情事に関する記述は多く,ダムや法面,改修された河川,護岸のテトラポットなど,日本の風景にはコンクリートが大量に使われていることを指摘している。この点については私も風景という観点は抜きにして,国土を覆っている大量のコンクリートがこの先どうなるのか,しかも多くの場合そのなかには鉄筋が入っている。もし,これらを取り除く場合に発生する産業廃棄物をどう処理したらよいのだろうか。言い方が悪いが,放射能に汚染された土や水の処理に近いものがあるかもしれない。 しかし,私は著者のように,コンクリートだけを問題にすべきではないと思う。著者がコンクリートを不要というのなら,私はある程度のアスファルトも不要だと思う。著者は車社会の米国人だからか,車社会がもたらした景観の変容については批判的ではない(北米の地理学者レルフはこの問題を大きく論じていたが)。コンクリート以上に圧倒的な割合で地表面を覆っているアスファルトも不要なものは撤去すべきではないだろうか。

0投稿日: 2016.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ海外と日本の観光地は何かが違うなと思っていたことがこの本ではっきりしたように思う。 もし日本にダヴィデ像があったらという合成画像など視覚的にも問いかけてくる本。 2020年の五輪前である今だからより読んだ方がいい本かもしれない。

0投稿日: 2016.01.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者はイェール大学で日本を研究していた。外国人っぽい皮肉に富んだ語り口が面白い。 自身も以前から公共工事一辺倒の景気対策には疑問であった。地方の土建業は、ほぼ公共工事だけで経営されている所も多く、そんな会社は税金の投入がなければすぐ破綻だ。そもそもこれで景気は回復していない。日本の国家予算における土木関連の割合は先進国の中では圧倒的に高く(コンクリートの使用量は米の33倍!)、そのため膨大な財政赤字を積み上げる羽目になった。因みに教育費のそれはOECD加盟国中5年連続最下位だ。こんなことで国の将来が明るい筈が無い。しかもそれだけ金を使って自然を破壊し、更にはセンスゼロの景観をこれでもかと増やし続ける行政に呆れるばかりだ。 しかし、このような事態は行政ばかりの責任ではなかった。日立は自社の宣伝のため、名所名跡各所に立看板を立てまくり雰囲気を悪くしている。(自宅に日立製品は一つたりとも無かった。こうしたセンスの無い会社には魅力の有る製品が作れないのかも) 電信柱が林立している国も先進国では日本だけであり、中国などアジア諸国でも、地中化が進んでいるようだ。 日本の建築家は奇を衒う事を旨としており、地域のトータルデザインという概念は無く、行政の仕事ぶりを見る限り、彼らは自然を憎み、コンクリートとアスファルトで直線的に埋め尽くす事を美しいこと、進化していることと認識しているかのようだ。 兎に角この本の写真だけでも多くの方に見て頂きたい。(アメリカの携帯用巨大アンテナが巨木に擬装してるのに感心した) これでも日本は観光立国を目指しているという・・・残念。

0投稿日: 2015.12.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ「今では稀少なものになってしまった「何でもない風景」」文中にあった言葉。心に残る。「何でもない風景」に心惹かれる人もいるのだから、変わらないことや当たり前のことが悪いことではないことを、忘れてはいけないと思った。

0投稿日: 2015.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容紹介 「醜悪な建築」「邪魔な工業物」「過剰な看板」などの写真を並べながら、なぜ日本の景観は破壊されるのか、貴重な観光資源を取り戻すにはどうすればいいのかなどを論じた、異色のヴィジュアル文明批評。

0投稿日: 2015.07.01 powered by ブクログ

powered by ブクログアレックス・カー健在である、というか全く変わっていない。もう20年も前から日本の風景を愛するとともに、それをぶち壊す電柱や看板や現代建築物に異を唱えてきた。 彼の主張にはまったくの同感である。 本書は彼のブレのなさを示しており好感は持てるのだが、もっと新しい意見や提案などがあれば、さらにおもしろかったと思う。20年前よりも携帯電話やインターネットなど生活様式が大きく変化しているのだから、別な取り組みや発展した考察がほしいと思うのは、欲張りすぎるだろうか。

0投稿日: 2015.06.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の伝統的な景観が失われていくことに対する著者の危機感に共感する部分が多い。一方、いささか皮肉できつい、上から目線の表現が多いのに、読んでいて疲れたのも事実。”マッドアマノ”も入ってます。 祖谷の「篪庵」に宿泊したいが、お高いです。 http://www.chiiori.org/jp/index.html

0投稿日: 2015.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本の景観を世界へ、というモンタージュ企画は皮肉が効いていて面白いと思ったが、田舎のブルーシートにまで文句をつけられると正直「そんなもんくらいほっといてんか!」というナショナリストの血が騒ぐ。西洋の優れた見識でアジア未開人の蒙を啓くというイヤミはシンガポール等のアジア優等生を引き合いにだして論を立てたところで否定しがたい。

0投稿日: 2015.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ都会に憧れて上京した私にとっては、とても耳の痛い話。 若い頃はおそらく著者の意見に賛同しなかったろう。 しかし、40を前にして、日本の良さを見過ごしていたんだと強く感じる。 あまり意識しない日本の良さは、海外の人に指摘されるまでわからないことが多い。 多様性って大事。チームは様々なバックグラウンドを持った人で構成すべきだ。

0投稿日: 2015.03.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ外国人の筆者が、日本の景観の問題点を、多数の写真を見せながら皮肉混じりに語る。 門司港レトロ地区も門司港ホテルは昔からの雰囲気を伝えているが、門司港レトロハイマートは周囲との景観の調和の点で ? 公共事業の質的転換が急務であると思う。せめて東京五輪までには全国津々浦々電線地中化してほしいものだ。 筆者が古民家再生に携わった長崎県小値賀町、一度行ってみたい。

0投稿日: 2015.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログこれまで海外を旅してきて感じた疑問、不満が全て氷解されるような本だった。途中、?となるような所もあるが著者が日本を愛し、遅れている日本人に諭してくれているのが分かった。皮肉などの表現も愛しているからこその言い方だと、胸に刺さるようであった。日本の観光はもっと考えないといけない。良書であった。

0投稿日: 2014.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ米国イェール大学 日本学部卒業。 この本では写真を多用して日本の景観の悪さを「これでもか!」というくらい指摘してくれている。京都も例外でなく観光都市としてあるまじき建築物や町並みつくりがしてきされている。あのグロテスクな京都タワー、ちっとも京都らしさを感じさせてくれない京都駅ビルなど。 全国の観光地や神社仏閣公園などにおける親切すぎるしつこい立て札のセンスの悪さ。 電柱が倫理する古い町並みの写真。電線は、地中に埋めるべきとの指摘。埋めるのには膨大なコストがかかると日本人は思い込んでいるが...コストと効能を比較したら安いものとの指摘。 公共工事でどんどん自然にそぐわないハコモノ建造物などが作られている。もう十分過ぎる!これからの公共工事の予算は不要な建造物を取り壊す予算に回すべきであるという指摘はすばらしい。私が議員になったら予算を取ってきて、ハコモノや橋や道路をつくります。だからアタナの一票をいれてください!という議員や完了や有権者の頭の転換が必要との指摘は素直に理解できる。

0投稿日: 2014.12.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者、アレックス・カーは呆れている。いや、怒っている。愛しているなら怒らねばならない。 美しい日本、というのは何なのか。難しい本はみんな読まないからわかりやすく皮肉たっぷりにしてやろう、ということで作られてしまった本。 景観の保全はテクノロジーだけど、日本ではそのテクノロジーはさっぱり発達せず(というより独自の進化を遂げ?)、年度毎に予算がつく土木工事の技術ばかりが発展した。旧建設省制定のユートピアソングの歌詞「山も谷間もアスファルト ランランランラン ランラランラン ランラン 素敵なユートピア」という強烈なものが紹介されている。著者は「この詞が大好きなので、みなさんと一緒にぜひ歌いたいですね」と。 なんだかこっちが謝るしかないか、という気分になるではないか。 そしてこのユートピア幻想は、今でも国民がずっと持っているのだと。やっぱり謝る。 「ふれあい」が連発される公共施設、なぜか文化財の看板についている「HITACHI」の文字、賞が欲しくて既存景観からかけ離れる建築家。 いろいろな事例の紹介には、ほぼすべて皮肉なコピーが振られている。 さらには「ニッポンの景観テクノロジーを世界へ」として、世界の町並みに日本の看板やら建築やらをインストールしたコラージュ写真まで作ってしまう。観光旅行に行ってこんなんが出てきたら、ふざけんな、となってしまうが、日本はそれを海外からの観光客に見せているわけだ。 看板やら公共工事が皆悪い、といっているのではなく、問題は中身である、と。最後は「明珠在掌」を説いて終わる。まだ珠が何かわかる、いまのうちだ。

0投稿日: 2014.12.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ日本を愛する外国人、という視点がよい。一見語られつくされ古びたような指摘も見られるが、そういう(素人的というか)市民的な指摘や、苦笑・嘲笑さえ見えてくるような数々の皮肉は、案外ピュアに心を打つ(よく伝わってくる)。まちなかの景観への関心高さも、社会制度への洞察も窺える。 末尾には「愛しているなら、怒らねばならない」という白洲正子の言葉も紹介。怒ってくれるカーに日本人として感謝するとともに、自身も街なかの情景に対する「怒り」の感情を、大切にしていきたいと思った。

0投稿日: 2014.11.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ニッポンの景観が壊されていくと。電信柱、橋、携帯の基地局、ダム、護岸、工事の際の防護壁、ブルーシート。欧米では、建物の工事の際も、景観と訪れる人への配慮で、足場などにも工夫を施すと。ちょうど、鎌倉の段葛も工事に入ったが、無愛想な壁面になり、道路を断絶している。もう少し何とかならないものかと、この本を読んで特に思う。

0投稿日: 2014.11.18 powered by ブクログ

powered by ブクログ今年話題の新書とのこと。日本に長く住むアメリカ人で、東洋文化研究者である著者が、日本の公共事業がどれだけ景観をぶっ壊しているかを熱く語ってる。お説ご尤も、全く異論ない、ばっさり切って当然、でもなんかものすごく脂っぽいラーメン食べた後みたいなもたれ感はなんだろう?(苦笑)

0投稿日: 2014.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ[ 内容 ] 「醜悪な建築」「邪魔な工業物」「過剰な看板」などの写真を並べながら、なぜ日本の景観は破壊されるのか、貴重な観光資源を取り戻すにはどうすればいいのかなどを論じた、異色のヴィジュアル文明批評。 [ 目次 ] [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]

0投稿日: 2014.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

東京は住む環境に値しない。 長野県どん詰まりの田舎から東京に帰るたびに常々思う。 人が多すぎ、なんか生ゴミ臭い、空は狭い、水がマズい。 そんなコンクリートジャングルの汚い写真がこれでもかと本書には掲載されている。 だから本来の日本の風景を取り戻そう、というのが筆者の主張である。 さて、ここまで同意してきたのだが、この主張には反発してみよう。 一転反論である。 かつて日本の町は木と紙と土の家だった。 大地震が起き、戦争で焼け野原になり、その度に焦土の中から復興してきた。 現在の日本の(特に東京)のコンクリートジャングルは合理性の塊である。 地震に強い、火事に強い、さらには東京一極集中の人口を飲み込むマンション群。 景観、そんなものは災害の度に失くしてきた。 出口戦略がまるで無く、ただただ合理性のみを追求してきた街並みが東京である。 その結果、日本が得た最大の武器はインフラ技術である。 家電、半導体など日本がかつて市場を席巻していたことは今は昔、軒並みオワっている。 21世紀に入り情報産業で日本は押され続け、世界に対して技術的優位を保っている分野は、もうほとんど無い。 残ったのは自動車産業、そしてインフラ技術だ。 コンクリートで谷を埋め、コンクリートで川を堰き止め、山を削り、道を伸ばし、自然を破壊してきた代償に得たのがインフラ技術である。 そのインフラ技術を求める声が世界にある。 その技術は誇ってもいい。 だから、日本の醜い景観を並べ「だから日本は醜い」とディスるだけの主張には腹が立つのだ。 数百年前の街並みが未だに残る大学町、オックスフォード。 塔から見下ろすレンガ色の家々、フィレンツェ。 いくつもの時計塔が町から突きだす、コペンハーゲン。 旧市街のカラフルな家が並ぶ旧市街、ストックホルム。 川向うに立ち並ぶ無数の塔が夜の街に浮かぶ、プラハ。 ヨーロッパの国々は美しい。 景観を壊すことは文化を壊すことだ。 しかし、東京のどこに守るべき景観がある? 描くべき未来がなく、合理性を追求し続ける都市、東京。 SF映画で描かれる未来的な都市になる可能性があるのは、世界中で東京だけなのではないかと思う。 ならばいっそ、その可能性に賭けてみるのが面白いのではないか。 東京は汚い、住む環境にない、ならば田舎に来ればいい。 今住んでいる長野県は空家率が全国二位、お隣の山梨県は全国一位だそうだ。 これから空家率は増える一方、需要が無いなら価格も下がるだろう。 平日は東京で仕事をして、休日は田舎ライフ。 都会の汚さを嘆くなら、そんなライフスタイルはどうだい?

0投稿日: 2014.09.30