総合評価

(28件)| 3 | ||

| 9 | ||

| 14 | ||

| 1 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこの人がブログでいろいろと発信し始めたとき、けっこう話題になったよなぁと懐かしく思う。書いてあることはだいたい間違っていない。公務員の良さというのは、批判ばかり受けるけれども、あくまで実行者として予算にしろ法律にしろ、決めることができるということだと思う。そういう意味でも、辞めたあとに同じ業界で評価者として生きていくのはどうなんだろうか。楽しいのかな。どうしても売れるためには過激な方向に行かざるを得ないし、けっこう大変そうだ。

0投稿日: 2019.07.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ労働環境はやはり良くない。 肉体の余裕は失われ、健康も損ねる先にあるものはなにか。 それまでしてもやることなのか。 私心を殺して折衷案を作る究極の調整仕事。 いかに大臣や副大臣が省庁をこえた調整を主体的にするかが大事。 ただ、あまり労働環境をよくすることについての具体的なことは書いてなかった。

0投稿日: 2019.04.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ東大経済→経済産業省キャリア 仕事内容、政治とのからみ。特に民主党政権時 キャリア官僚制と天下りの必要性、功罪

0投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ

powered by ブクログまさにタイトルの通りの内容でした。 この年代のキャリア官僚の回想本はなかったので、貴重な一冊かと。 官僚の役割や仕事、キャリア制度や天下り制度など、かなり率直に語っており、興味深く読ませていただきました。 著者のブログもあるそうなので、お邪魔してみようかと思います。

0投稿日: 2017.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ通産省を辞めようとしてる若手キャリア官僚がなぜ官僚になったのか、なぜ辞めたいのか、どのような仕事をしてるのか、どのような人事制度なのか、そういったことを書いている。やっぱり中央官庁のキャリアは大変だな。ここに勤める優秀な人材をいかに活かしていくかが今後の日本を左右していくと思う。

0投稿日: 2016.03.06根回しの神髄とその難しさをキャリア官僚の回顧録的な中から垣間見る。

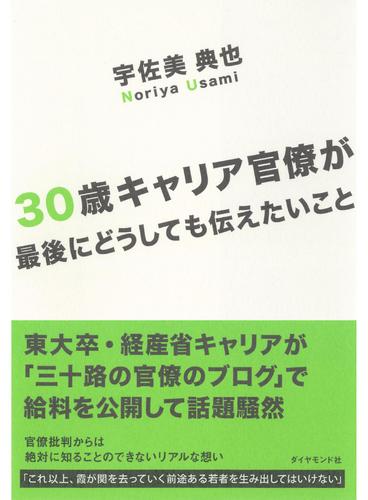

東大卒・経産省キャリアが「三十路の官僚のブログ」で給料を公開して話題騒然に。そんな著者が民主党政権末期の2012年半ば、経産省を退職直前に書いた本です。 前半で不覚にも泣いた箇所があるのですが、著者が官庁訪問で入省を決意したくだりで、「尊敬できる先輩ってどんな人ですか?(著者)」→「信頼を持ちながら、相手に不利な条件を呑ませられる人かな(面接官)」。次の章で「最終的には『すべての関係者が平等に不満を感じる』程度の落とし所を慎重に見定め」るのが必要と言い、その後続く壮絶な省庁間折衝の話とか、根回しの神髄を見た気がします。そんな訳で、自分的一番のハイライトはここ、根回し力でした。 本文中で引用される文章や経験談が素晴らしく心に刺さる&響く内容で、誰かのために何かしたくなります。あと、優秀な個人も組織では〜、の難しさはどこもあるのだなぁと。船頭多くして、が故事として今に伝わるくらいですしね!

7投稿日: 2014.10.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ官僚制の内実を、個人視点、実例込みで正直に描いた点に価値がある。反面、今後への示唆や改善案の提起は目新しくもなく、また辞めた後のブログで見る迷走からしても、説得力に欠ける。もう一度読むとしても実体験ベースのところだけ。

0投稿日: 2014.07.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ30歳のキャリア官僚が最後にどうしても伝えたいこと / 宇佐美 典也 / 2013.04.09(9/137) お金がなくなると人は余裕や尊厳がなくなり、人間関係が崩れていくもの。生活基盤となる収入が幸せの最大公約数。 東大卒業生で法曹界に入る人や官僚が多いのは、サークルの影響がある(行政機構研究会など) 政治家:国の大きな方向性を示す、官僚:決められた枠組みの中で、ルールを守りつつ、国の大きな方向性を社会に実装することを目指す機械的な集団。 紙爆弾:質問責め 日本の行政システム=官僚制:縦割り化して、役割分担を明確にすることにより、細分化・専門化した行政問題に的確に対応する能力を養う、という発想であり、横断的連携を前提とした組織になっていない 縦割りを超えた問題への対応に弱い。 縦割り打破はチャレンジング。役所は縦割りということを前提とし、縦割りの線引きと社会の向かうべき方向性がかい離しないよう、省庁再編等により省庁ごとの役割分断を不断に見直していく。そのうえで、政治家がリーダーシップをとって、縦割り構造を越えて、連携する仕組みの構築に向けた議論をする。 予算査定、産業振興、防衛など機能別になっていて、防衛戦略と外交戦略と連動したエネルギー資源の確保や、経済成長を前提とした財政再建、社会保障の国庫負担を軽減する為のヘルスケア社会の構築、等々、重要な社会問題に対応した形になっていない。 官僚組織がうまく機能しない原因を採用方式や縦割り文化に求めるのではなく、組織の役割そのものを抜本的に見直すこと。 発注~取りまとめ業務、会議準備、国会業務=若手の基本。 政策見直し時は、官僚自らが何か考えるという形を極力避け、たいてい外部有識者の諮問人会を設けて、報告・答申をうけて、政策を実施する、という立場をとる。官僚の直接的責任を軽減する。 天下りは人事システムの一貫として組み込まれている。 全廃ではなく、天下りの弊害を取り除く。既得権益なくす。官僚OBの能力やネットワークを社会のためにどのように用いるか。 天下り、改め現役出向、実態は同じ。

0投稿日: 2014.04.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ政治家の黒子的な存在であり、大きい仕事ができるという意味ではやりがいはあると思う。年功序列で月400時間働こうが残業代はほとんどなく働く姿はブラック企業と変わらない。国がこのような古い働き方をしている限り、優秀な人材はどんどん外資系などに流れていくと感じた。よく聞く話だけど入札案件担当者が途中で異動してしまうの無責任すぎる。

0投稿日: 2014.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は、元経済産業省官僚の「うさみのりや」さん。1981年生まれだから、今年33歳かな。東大経済学部を出た後は、経済産業省に入省。それなりにがむしゃらに働き実績も作り、そのままいけば、おそらく絵に描いたような官僚人生を送ることができたと思うが、それは本書を読んでほしい。いまはブログで情報発信をしたり、BLOGOSでメルマガを配信したりしている。ボクもメルマガを購読しています。http://usami-noriya.com/ 入省直後は、常時400時間を越える労働が続いたという。これって、残業ベースで200時間を越えてるってことだ。ボクの経験で言っても、残業を200時間越えることは相当大変。企業であれば、間違いなく36協定(さぶろくきょうてい)違反だ。しかも、200時間を越える残業が継続的に続くなら、ボクだったら間違いなくボロボロになる。体力的にも精神的にもだ。 本書の中にこんな記載がある。「お金がなくなると人は余裕や尊厳がなくなり、人間関係が崩れていくものです。幸せはお金では測れないと思いますが、生活の基盤となる収入が幸せの最大公約数なのは間違いありません」。まじめに働いていれば、少なくとも基盤となる日常の生活は確保できる。ボクだってそれを信じたいけど、実際には違う。いまの日本、いや資本主義が抱えている大きな問題だろう。みんな、多かれ少なかれ違和感を感じているけど、誰も明確な答えを出せていない。うさみさんも、そんな想いがあったからこそ入省した官僚組織だけど、官僚だけが悪いといわれることに辟易とすることもあったろう。 職務上、官僚が明かす内幕というのは公の情報にはなりづらい。だけど、そんな視点を与えてくれる本だと思う。 うさみさん、メルマガ購読しています。頑張ってくださいね!

0投稿日: 2013.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ元経済産業省の官僚であった筆者が、まだ在職中から書き溜めた文章を本にまとめたもの。現場の実情や、公務員として働いていたからこその意見に重みを感じる。大多数の、真面目に国のために働こうとしている公務員のモチベーションを削いでしまう現在の制度により、長い目でみて国民に不利益を被ることになるのではないかと思われた。

0投稿日: 2013.10.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

○元経済産業省職員である宇佐美氏の著作。 ○経済産業省職員としての仕事経験や生い立ちなどに触れつつ、「国のためにすること」、「官僚の仕事」、「政治家の仕事」などについて、当事者としての視点で描く。 ○社会に関わりながら生きる以上、利害の対立は常に起こりうるものであり、誰かが調整をしなければいけないもの。それを行う公務員の仕事について、具体的な仕事の内容を分かりやすく説明しており、仕事のイメージがつきやすかった。いわゆる「官僚」の日常や仕事を知るには良い本だと思う。 ○著者のやりたいことが極めて抽象的であるので、役所を辞めた理由や、これからやりたいこと、役所では出来ないことについて、もう少し触れて欲しい。文章に自信がない印象を受ける。

0投稿日: 2013.10.25 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

官僚の縦割り組織や過酷労働の問題がわかった。また、政策策定に関する官僚の役割は、あるべき方向性を示して政策立案に当たるのではなく、(むしろそれは政治家の役割であり、)ステークホルダーの利害調整や文言への落とし込みなどであることがわかり、官僚の仕事のイメージがより明確になった。官僚と大臣と議員の役割分担に関しても理解が深まった。 違う視点で、これからの日本において、官僚・政府が果たせる役割はどういったものになるのかが気になった。高度成長期には、官が自動車や化学繊維などの推進すべき産業を示し、それに保護や支援を行って、官民協調で日本産業は急激な発展を遂げた。しかし、日本は先進国になり、他国のまねをしていれば良かった時代はとうに終焉を迎え、さらにグローバル化・IT化によって世界が一体となり、加速し、混沌とする中で、今後発展する産業はまったくわからない状態である。ここ最近でアメリカや日本で台頭してきた企業も、Amazon、スターバックス、ネットフリックス、facebook、Apple、ファーストリテイリング、ソフトバンクと業界を問わない様々な企業である。(スターバックスとファーストリテイリング以外は主にネットに関わる産業という共通点はあるが、それはもはや今後の世界像を描く上での意味のある共通点足り得ない。) では、産業の未来が描けない中で官が果たすべき役割は何か。それは、社会の変化に伴って様々な企業・産業が成長する基盤・仕組みを整えることである。法人税のさらなる引き下げはもちろん、雇用改革も必要であろう。他にも、医療やその他保護産業など規制・保護の大きい産業を解放し、市場効率性やグローバルな競争力を高める努力もしなければいけないと考える。

0投稿日: 2013.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ本人が迷っているのは分かるけど、何とも中途半端。何だか経済産業省に気を遣っているような言い回しが、いちいち気持ち悪い。政治家や省庁間の根回しや調整のために何百時間も費やしていること自体が全くの無駄であって、税金の無駄遣いということに気が付いていない。国民からすればそんな事は一切やって欲しくない訳で、そういう意味でもまだ世間一般の感覚とはズレがある。とにかく国を良くするために官僚が何をできるか、という観点で延々と書かれている事が気に入らない。余計な事はしなくていいのである。この本を読むまでは、そこまでは思っていなかったが、この本を読んで官僚制度、政治家というのは本当にこの国の成長や勢いを削いでいると感じた。それが分かったという意味ではこの本の価値がある。東大生に言おう。決して官僚になってはいけない。国の将来を真剣に考えるのであれば、国に頼らずこの国を変えることができるようなビジネスを自ら起こして欲しい。最後に付け加えるとすれば、そんな著者も役所を辞めたので、そういう方向に進んでくれるのではないか、と期待しているということである。

1投稿日: 2013.10.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ若手官僚の退職が増加しているという話を聞き、タイトルがそのままだったため、手にとってみました。 30歳で経済産業省を退職する著者が、その退職する直前に記したという素直な意見は大変読みやすく、かつ実態をよく表わしているものと思います。 その職務経験の中で著者が感じたことは決して絵空事ではなく、現実的であり、親近感のわくものでした。 優秀で国のことを真剣に考える人が、職を辞してしまうことは損失だとは思いますが、著者の新たな場での活躍を祈りつつ、そういう思いを持った人がその意志を引き継いでいってもらえるものと信じています。 それにしても、行政改革のアイデアを江戸時代に求めるという視点はこれまでなく、新鮮に感じました。 これからの官僚が果たすべき役割は、未来を開拓する勇気を持った国民に対して、情報提供や実行面でサポートする「重要な役割」 官僚に求められる能力とは 『役人道入門』(久保田勇夫著、中央公論新社、2002年)より 一、役人の基本は文章にあり(場面場面に適した文章を書く分析力と表現力)。 一、役人の真髄は交渉力にあり(交渉にあたって状況をすばやく把握する勘のよさと、いかなる状況にも落ち着いて対応する冷静さ)。 一、役人は組織で仕事をする(組織の一員として働く協調性)。 一、役人はプロとしての自覚を持つべし(日本の官僚としての矜持)。 一、役人は心身の健康仮に心すべし(日々の生活を節制する自己管理能力)。 一、役人は国際競争力の涵養に努めるべし(広く世界の状況を把握する目と、そのなかで日本の立ち位置を考える戦略的思考力)。 一、役人は首をナナメに振るべし(軽率に断定的な表現をしない慎重さ)。 霞が関界隈では、「東大を出たような優秀な人間」がいくら集まろうとも、官僚組織の縦割り構造がボトルネックとなって、社会変革に対応した大きな問題に機動的に対応することが困難な状況 ↓ しかし、そもそも官僚制の前提には「縦割り化して役割分担を明確にすることにより、細分化・専門化した行政問題に鉄器核に対応する能力を養う」という発想があり、横断的な連携を前提とした組織構造にはなっていない 行政改革の目的=経済的に持続可能な政府をつくること ①行政改革の目指す姿はインフレ誘導、殖産興業、歳入改革の一体的な推進を可能とする政府である ②縦割り行政の打破を目指すのではなく、むしろ縦割り行政を前提として、財政再建における重大な課題について行政機関同士の連携の必要性が最小限で済むような行政機構の再編を図る ③殖産興業の方向性は、「社会保障関係費の削減に直接的に資する」ことを目指す <この本から得られた気づきとアクション> ・縦割り行政を前提として語るように、最初から大きな問題に挑むのではなく、既存の組織やシステムにも背景や理由がある中で現存しているので、それを踏まえて行動すべき ・成熟化した日本社会においていつも外国に答えを求めるだけが解決法ではない。歴史に学ぶことも大切 <目次> ■はじめに これ以上、霞が関を去っていく若者を生み出さないために ■第1章 僕が経済産業省の官僚になるまで ■第2章 なぜ東大生が集まっているのに問題だらけなのか ■第3章 キャリア官僚制度には意義がある ■第4章 政治家と官僚の役割を考える ■第5章 天下りは本当に悪なのだろうか? ■第6章 官僚としての最後の提言 ■おわりに 僕は自分の迷いに忠実でありたい

0投稿日: 2013.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者は、現役官僚でありながら、その身分を明かしてブログで給与明細含む情報を発信していた。現在は経産省を辞してコンサル業をやられているとか。 内容は官僚批判に陥らず抑制的で、まともな論調。元官僚で官僚批判を繰り返す古賀茂明や高橋洋一をやみに批判しているようにも思う。ただ、やはり官僚制度は問題あるし、官僚を目指そうという感じにはならないなと思う。マスコミにたたかれることは、給料以上にやはりモティベーションに影響をしているんだろう。 官僚時代の具体的な仕事として、ある補助金のための法律を作成したことが触れられている。誇らしげに語られているのだが、まずその法律は必要なのか疑問に思った(必要なのかもしれない)。ただ、法律を作ることが評価され、作らない判断をすることでは評価されない、ということは大きな問題ではないかと感じた次第。 天下りについては、ともかく悪という論調はあるが、著者もそれには反論している。池上彰も天下りは官僚制度とセットで上手く機能してきたと言っていた。銀行の出向制度も今話題になっているが、この辺りを低成長時代において調整しないと上手く動かんのだろうな。 そもそも官僚制とは仕組みとして縦割りになるのであるから、縦割りを前提として進めるべし、そして横断的な仕事は大局観を持った政治的判断の元で進めるべし、など実感しているんだと思う。 結局、官僚を辞めている。官僚が生き生きと活躍することはとても重要だと思っているので、何だか後味がよくない。 --- ブログは↓ http://usami-noriya.com/ ネタは色々です。ちょこちょこ読んでます。

0投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ1.個の前に国がある。国を支える歯車として役割を果たさなくてはならない。「自分は批判されてもいい。それでも少しは社会の進歩になるのなら」の公共精神。 2.これからの官僚は、未来を開拓する勇気を持った国民に対して、情報提供や実行面でサポートする「重要な脇役」である。 3.自分の意志で何かをするよりは、与えられた枠組みの中で、国の方向性を社会に実装するための機械集団であるべき。 4.「尊敬できる先輩とは?」「信頼を保ちながら、相手に不利な条件を呑ませられる人」 5.縦割りの前提は認めるべき。必要であるなら、省庁再編等により省庁の役割分担は不断に見直していけばよい(現実の社会問題と各省庁のミッションにズレが生じないように)。その次善策として、政治家のリーダーシップのもとで縦割りを超えた連携をすべき。 6.立法が必要かどうか=戦略論→キャリア組。改定方針の確定=戦術論→キャリア組+ノンキャリ組。個別の専門知識=技術論→ノンキャリ組。 7.政治主導とは・・・議員の政治的感覚(大きな方向性、現場意識)⇔官僚の実行可能性議論(頭でっかち、具体的)(→縦割りによる問題は残る) 8.新産業のイノベーションは農業・医療のような「政府との関わりが深くて多くの問題を抱えた業界」で起きることが期待される。そのときに制度改革が必要で、官僚OB(天下り)の能力・ネットワークが活躍するはず。 9.H24年度一般会計予算案90.3兆円。うち、社会保障関係費26.3兆円、国債費21.9兆円、地方交付税交付金財源16.6兆円。すなわち、政策的な融通が効かない3種類で歳出全体の約7割。公共事業関係費が4.6兆円。

0投稿日: 2013.06.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ官僚らしいバランス感覚で書かれた良文章。 浅薄で一方的な批判がどれだけ的外れで、また優秀な人間を政府から遠ざけるという意味でどれだけ有害であるかがよく理解できる。

0投稿日: 2013.06.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ狭い社会に生きていることを自覚しつつも、社会集団を超える人のつきあいが組織を変える。文章力、交渉力、組織で働く力、プロ意識、遠くの同業者、近くの異業者の情報など視野力、首をナナメに振る力の必要性に納得。公務員バッシングより、公務員の仕事のあるべき姿から。

0投稿日: 2013.04.13 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

たまたま本屋で目に留まったので読んでみました。 世間的には、官僚の方々に対して良くないイメージが定着しているように感じますが、この本で書かれている内容からは 「多くの官僚は、日本のために一生懸命働いている人々である」 「官僚の仕事は、若い官僚においては特に、世間平均をはるかにしのぐ激務であり、決して楽な身分ではない」 と感じることができます。 この本から何かを学び取るとか、そういったことは特にありませんでしたが、個人的には 「官僚の多くは、日本のために一生懸命頑張って仕事をされている素晴らしい方々」 だと思っていますので、こういう本が世の中で多くの人に読まれ、世の中の「官僚に対する感じ方や評価」が良い方向になればいいなと思いました。

0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ官僚として働くことの喜びや悲しみ。 また、どんな人が官僚にむいているか。 など、多くの知られざる現状が記されていて、最後には提言も含まれている。

0投稿日: 2013.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ制度の弁護などもありつつ、建設的な提案がなされている印象。 そして官僚の仕事の醍醐味が少しだけ伝わってきた気がする。

0投稿日: 2013.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ若手官僚がどんどん辞めているようである。死ぬほど働いても、バッシングだらけで報われない環境となってしまった。天下りや政治を裏で操り既得権益を守る姿勢など、一面だけをみれば納得できない事柄だが、実際その中で働いていた人間の言葉を知ると、一概に批判はできないなと思う。 給与明細も掲載され、31歳で42万は高級だが、毎日夜中3時まで働き、そのまま事務所で寝て9時からまた仕事の日々を思うと、割に合わないのだろう。 国を動かす仕事は、とてもやりがいがあり、頭も良くなきゃできない。東大卒の優秀な奴らがたくさん入省しても、力を発揮できないまま、もしくは高いモチベーションを維持できなくなり、退職してしまう。この構造を変えていくことと、つまりは官僚の働く環境が変わらなければ、日本も変わらない。

0投稿日: 2012.12.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ省庁から出た人が書くと暴露だったり、批判だったりが多いものですが、高級官僚の割と悲惨な現実がきれいにまとめられていて読みやすかったです

0投稿日: 2012.11.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ【読書その115】入省同期の経産省の宇佐美典也氏の本。書いてあることは同感できることが多い。彼がいうように、これ以上前途ある若い官僚が志半ばで霞が関を去るのはなんとかしないといけないと思う。宇佐美氏も今年の9月で役所を退職したようであるが、面識はないものの、入省同期が霞ヶ関を去るのはやはり寂しい。しかし、宇佐美氏の能力であればどの舞台でもしっかり自分のカラーを出していけるのだろう。今後の宇佐美氏の活躍に期待したい。彼に負けないよう霞が関に残る自分も頑張らないと。

1投稿日: 2012.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログまずは自己紹介を、ときっちり始まるところが好感持てます。 官僚というハードワークの裏で、気持ちではどうか、というところを主眼に書いているような気がします。官僚と仕事をする外部ベンダーの方などは、こうした気持ち部分を察することも有効かと。 以下、宇佐美さんのブログ。 http://ameblo.jp/ipponseoinosuke/

0投稿日: 2012.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ・簡単な背景を説明しますと、当時は安倍政権下で、小泉政権の新自由主義的な政策の反動からか、地域と都市の経済格差に対する批判が激しくなってきたころでした。また、次の年に参院選を控えていたため、経済産業省としても政治的に何らかの地域活性化策を打ち出すことが求められるようになり、急きょ政策の検討が始まったのです。 →省庁で政治的に政策を打ち出す必要性を感じるんだ!なるほど。 ・平成23年度末に決まった公務員給与の一律大幅な削減の決定は、若手官僚が霞が関から離脱する一つの契機になりそうです。これまでは、政治家が官僚のバッシングに加わることがあっても、労働条件に直接に手を出すことはありませんでした。 …公務員の給与を減らすという決定そのものよりも、この決定の際に「公務員の仕事とはかくあるべし」というような骨太の議論がまったくなされず、はじめから給与の一律削減ありきでことが進められた状況のほうが僕はショックでした。 ・国のお金の流れの大部分を占める平成24年度の一般予算案の規模は90.3兆円です。その内かろうじて5割を超える46.1兆円が税収を中心とする自前の財源、44.2兆円が国債。 歳出の比率は、社会保障関係費26.3兆円(29.2%)、国債の元利払い21.9兆円(24.3%)、地方交付税交付金16.6兆円(18.4%)で政治的融通が利かないこの3種類ですでに約7割を占める。 その他は文教および科学振興費5.4兆円(6.0%)、防衛関係費4.7兆円(5.2%)、公共事業費4.6兆円(5.1%)。 最も伸びが顕著なのは社会保障関係費で、2000年に16.7兆円(19.7%)だったものが、10兆円近く拡大している。年々1兆円程度(2025年ころまで)自然増が見込まれている。 ・行政改革に必要な視点は、 ①行政改革の目指す姿はインフレ誘導、殖産興業、歳入改革の一体的な推進を可能とする政府である。 ②縦割り行政の打破を目指すのではなく、むしろ縦割り行政を前提として、財政再建における重大な課題について行政機関同士の連携の必要性が最小限で済むような行政機構の再編を図る。 ③殖産興業の方向性は「社会保障関係費」の削減に直接的に資することを目指す。 ①→建設事業や研究開発など投資に限定される国債を作り、日本銀行による赤字国債への強い懸念への積極的回答とする。 ②→100億円超などの大規模プロジェクトは省庁の予算から切り離し、5~10年でマネジメントから産業化までの責任を持った別個の組織を作る。キャリア官僚の人事ローテーションからも切り離す。 ③「農業だけで食べていける専業農家を育てる」方向の農政事業を、削減した年金とセットつまり兼業での農業を支援する事で、農業のすそ野拡大+社会保障費の負担軽減を目指す。そのための高齢者産業創出庁を創設する。 ブログで経済産業省での自身の給与を公開して話題に。 本書でも平成24年6月の給与、基本278,000円、超過勤務手当103,000円、手取り332,000円と載せられている。「30歳8年目の職員の給料としては妥当な範囲かな」とあるが、大半の大手企業の同級生よりは低水準だ。 日々の仕事の内情や、提言もとても説得力があり興味深い。財務省や文科省、外務省など各省庁の同じ趣旨の本を読みたいくらい。またそれ以上に著者の謙虚さと、日本全体の事を考えている志に、感動というか驚嘆を覚えます。

1投稿日: 2012.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ元経産官僚の書いた体験記や提言。 内部にいた人の観点から天下りや採用制度、人事制度などの制度面についての記述が特に参考になった。我が国の官僚制に興味がある人にとっては面白いと思う。

0投稿日: 2012.10.17