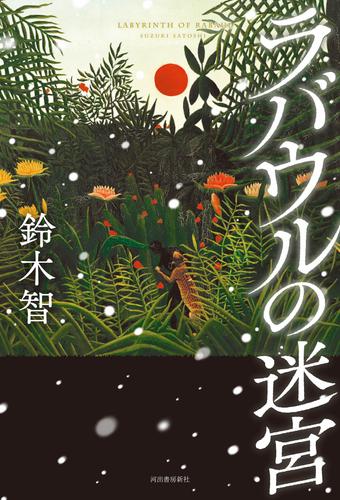

総合評価

(5件)| 2 | ||

| 2 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

終戦後のラバウル。10万人の日本人が捕虜という感じでオーストラリア兵に管理される。 そんな中、忠臣蔵を上映する。水木しげるも見た。 ただオーストラリア兵の方が少ないしこないだまで戦争していた相手なので、暴動が起きそうになるも鎮めたりする。

0投稿日: 2025.11.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ第二次世界大戦直後、日本軍最大の前進基地ニューブリテン島のラバウル基地には、10万人の日本兵が捕虜として9つの収容所に収容されていた。 その中の「第九収容所」で密かに暴動の噂が広まり、元商社マンの能力や英語力を買われた霧島中尉に、暴動計画の真偽を探り、計画を阻止する密命が下される。 任務に赴いた霧島は、待ち受けていた元上官の永峰中佐から、捕虜による「忠臣蔵」の芝居上演を提示され、収容所を支配する豪軍への交渉を命じられる。 「忠臣蔵」は、忠君愛国の精神や教育と結びつき、戦前には高い人気を博していたが、敗戦後、GHQから禁止されていた演目だった。 霧島は、暴動を未然に防ぎ、日本兵を早期帰還させるため、豪軍との交渉を進めるが、永峰の真意や誰が暴動を計画しているかの見極めに苦悩する。 当初、忠臣蔵の芝居上演が暴動のきっかけにならないか悩んだ霧島だが、舞台作りや演劇にかける兵士の一途な心情を知るにつれ、上演実現に向けて動こうと決意する。 忠臣蔵上演を言い出した元新国劇役者・神崎、マラリアに罹り瀕死の状態にありながら、舞台作りへの情熱で蘇る元美大生の沢井、全滅部隊の生き残りの秋草ら様々な兵士が登場し、物語をヒューマンなものとして盛り上げる。 特攻隊など自害を厭わない日本人を研究するウィリアム豪軍中尉と霧島の間で芽生える絆も、読ませどころだ。 敗戦で目標を失い、緩んでしまった日本兵が、上演が決まると、活気づき、おのおのの技術と職人芸を懸命に発揮しようとする。 その場面が感動的に描かれる中、暴動を匂わせる不穏な動きもあるスリリングな展開。 脚本家らしい描き方で、エンターテイメントとして、十分楽しめるが、実話をベースに、自死を選ばず、捕虜になったことを恥とする日本の軍国精神が底流にあり、骨太の要素も兼ね備えている。 映画化を期待したい作品である。

0投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

終戦直後、日本国内でも禁止された舞台「忠臣蔵」。それがなぜ、ラバウルの収容所にて上演されることになったのか。 驚いたのが、これが事実をもとに作られた物語であること。 そこにあるのは『日本人とはどうあるべきか』という永遠の問い。ある者は誇りをもち、ある者は縛られ、先の見えない状況の中で自分なりの正義を貫く登場人物たち。 そして、敵だったはずの豪軍の兵士たちとの心の交流。興味の持ち方は歪だったかもしれないけれど、そこには歩み寄りがあり、知れば知るほど葛藤や後悔が生まれるという気持ちの変化が見事でした。 いつの時代もそうなのかもしれませんが、戦争を始める人たちは実際に戦場に立つことはほとんどありません。前線の兵士たちは、自分の意思で戦争を始めるわけでも続けるわけでもなく消費されていきます。 戦争という極限状態の中で、捕虜になるのは恥、名誉ある死を、という日本軍の流れは狂気以外の何ものでもないと思っています。ノーと言えない集団圧力の中で『生きる』ということがこれほど難しかった時代があったことを忘れてはならないと思います。 すぐ隣に『死』が立っているような、絶望と隣り合わせの状況の中で、できることをやって『生きよう』とした、日本人の逞しさを感じることができる物語でした。 日本人は強い。ゼロから再生することができる強さを持っている、という希望を持たせてくれる本でした。

2投稿日: 2025.10.16 powered by ブクログ

powered by ブクログどれだけ深い傷を負っても、きっと立ち直れる。そう思わせてくれる物語。 ただでさえ感動的なのに、実話に基づいているとのこと。終盤は落涙必至。

2投稿日: 2025.10.14 powered by ブクログ

powered by ブクログページをめくる手が止まらなかった。基本的には冒険小説だが、日本人の再生の物語でもあり、誇りとは何かの物語でもある。いろいんな読み方が出来ると思う。

5投稿日: 2025.10.01