総合評価

(7件)| 2 | ||

| 2 | ||

| 1 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ朝井まかてさんの作品は好きだったのだが、最近の作品はあまり好みではないようだ。 実在の人物を題材にした作品の方が好み。 やはり今のところ「恋歌」を超える作品はない。

0投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ大阪の道具商の放蕩息子が奉公先でやらかして勘当され、行き着いた先は江戸。 手練れ達に揉まれながら成長していく。 ...のだがも少し盛り上がりがほしいところ。

1投稿日: 2025.11.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ面白かった! 上方で勘当された陽キャなボンの江戸での道具屋修行。 主人公のどら蔵が気持ちのいい人物で、読んでると胸がスカっとした。 最後の方は大塩平八郎の乱が描かれ、政治に翻弄される町人の姿に、現代を重ねる部分があったが、しっかりと身を立てて世間を渡るどら蔵に力をもらえる。すらすら読めて読後感もよき。

6投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ

powered by ブクログいまいち乗れず読了。面白そうなんだけどプライベートが落ち着かないから今のタイミングじゃないのかも。読みたくなったら再読すると思う。

0投稿日: 2025.10.18 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

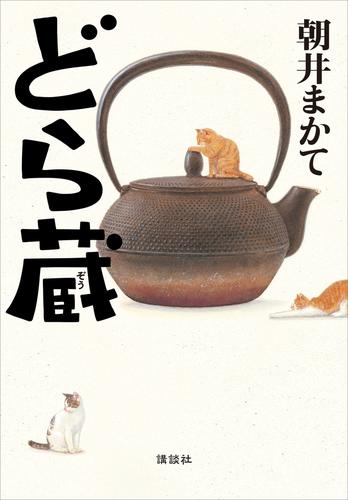

どら蔵 著者:朝井まかて 発行:2025年9月8日 講談社 初出:2023年3月~2025年2月新聞掲載(陸奥新報ほか) 朝井まかてによる時代小説の新刊本。地方紙9紙に順次連載した作品。大阪は船場・北久太郎町にある道具商「松仙堂」の長男・松井寅蔵が主人公。舞台は主に江戸、時代は幕末に近い天保年間(主に1830年代)。寅蔵は船場・高麗橋にある骨董商「龍仙堂」で丁稚として修業の身だが、すでに18歳になっている。松仙堂は龍仙堂の別家筋で、何代か前がのれん分けされて開業した店。血のつながりがない「別家筋」。 血のつながりがないので、何代を経ても家臣のごとき身分で、盆暮れには音物(いんもつ)を携えて挨拶し、龍仙堂の主人・平河惣右衛門に平伏する。松仙堂の跡取りは主家たる龍仙堂で7年間丁稚奉公を勤めねば跡目を襲うことを許されない。ところが、寅蔵は故あって丁稚奉公に上がるのが遅く、一昨年天保3年、16歳になって修業を始めた。母親は根っからの道具商だったが、早逝し、その妹である静江が我が子のように可愛がってくれ、修業に出るときにちょっとしたお金を握らせてくれた。そのお金で、寅蔵は高麗橋近くの遊里・蟹島通い。寅蔵はどら蔵と呼ばれている。 ある日、朝帰りの寅蔵を龍仙堂の主人はじめ店の面々が待ちかまえていた。バレていた。寅蔵は丁稚風情ではあったが、見る目にはどこか鋭い物があり、それは主人も内心、一目置いていた。しかし、生意気な口を叩く。結局、追い出された。帰るところがないが、家に戻ると、父親にも勘当された。跡継ぎは腹違いの弟に。それは別に構わない。とりあえず、高津の種樹屋(うえきや)「梅治」へ転がり込む。叔母の静江がよくしてくれる。叔父は二本差しで学者の中斎先生と通じている。 江戸へ下ることにした。そこからが話の本筋となっていく。わらしべ長者的な展開、偶然に出会った悪連中が実は心眼するどい商人や職人だったり、人情家だったり。どら蔵と呼ばれた寅蔵の道具に対する見る目を内心で評価し、受け入れて一人前に育て上げていく。そうした登場人物たちとの交流の心地よさ、前半の布石が後半に生きてくる構成のよさ、豊富な歴史的語彙など、朝井まかての腕は益々上がってきたように感じる。朝井まかては、連作短編形式より長編の方がはるかに面白いと思う。とくに商売ものは、商売に関するアイデアが商魂ものにも通じる要素ありで実に楽しい。今回も最後の締めくくり(の弱さ)以外は満点。 話を戻せば・・・ 江戸へ下る際、中斎先生から伊勢のある酒問屋に文を届けてくれと頼まれる。叔母の静江からお金を渡されたが、期待した大金は入っておらず、江戸までの旅費にはならない。宿先で薪割りなどを手伝いながら行くしかない。しかし、伊勢の酒問屋に文を届けると、駄賃として古丹波の小壺をもらう。これが、わらしべ長者のような話に展開していくことになる。 江戸につくと、通行人とトラブルになり、ぶつかられて小壺が箱の中で割れてしまっていた。相手の男とその子分達はそれを見て驚き。自分たちが作った贋古丹波だと。火を入れて古いものに上手に見せかけた傑作だった。男の名は権兵衛。白浪屋という道具商だが、陶工や絵付師を率いる直し屋であり、屑拾い、すなわちリサイクル業者でもあった。割れた〝古丹波〟を取り上げられ、屑拾いをさせられるが、屑が別のことに生かされたり、お金になったりすることを学んでいく。 そんな白浪屋に連れられ、ある蔵の入札に参加した。蔵の中は見せずに札を入れるという博打のような入札。寅蔵が担当することに。そこで「鍋善」の若旦那と出会い、競い合うことになり、寅蔵が落札した。蔵に入ると、大した物はないが、一つだけ超値打ちもの、一休宗純師の書があった。ところが、なんとその入札は白浪屋として参加したのではなく、寅蔵の個人参加扱いだった。41両の借金が白浪屋の権兵衛に出来た。書は担保として取り上げられた。 〝古丹波〟が返還された。修繕され、繋ぎ合わさった形で返される。またも見事な道具になっていた。 白浪屋一家で修業し続けようとしていたら、突然、富山の薬売りのもとへと追い出される。訪ねて来た久太郎についていけ、そこで修業をしろという。関東組の定宿暮らしになる。久太郎は重い荷物を背負わされて、ついていくだけ。客の前では喋るな、聞いておけと言われる。ここでも、いろいろと学び、人脈を拡げていくことになる。久太郎の客の一人、浄瑠璃の女義太夫の桃之介もその一人。久太郎が国に帰って百姓をすることになり、寅蔵は桃之介が買った道具の処分を蔵一つ分、任されることになる。これが商売のものにもなる。 久太郎の引退にともない、白浪屋に戻ったが、今度は道具屋の師匠で町人学者でもある田端棭斎のもとで修業させられる。やっと、本当の師匠に出会う。師匠宅で居候しながら、店舗を持たない道具屋として独り立ちを目指す。露店での販売や無店舗営業に限界を感じる中、手紙商いを思いつく。今でいう通販である。カタログを印刷し、全国にばらまいて購入希望を募る。基本的には早い者勝ち。富山の薬売りルートでばらまいてもらうようにもした。鍋善の若旦那と一緒にスタート、これが当たって順調に稼ぎ始めた。 そんな中、大阪で焼き討ちがあったと読売で知る。大塩平八郎の乱だった。中斎先生が反乱を起こした。実家は焼けたのか?幼馴染みが継いだ近所の書肆はどうなった?いてもたってもいられず、大坂に帰ることにした。手紙商いは鍋善の若旦那にバイアウトした。 帰ると、焼けていた。しかし、家族はどうやら無事だった。弟を引き連れ、一面の焼け野原を回って拾いものをする。白浪屋で学んだ屑拾いのノウハウが生きる。少しずつよくなり、家を建てるべく頑張る。そして、死んだ母親が過去に売った道具とも出会い、それを取り扱うことにもなる。自ら売り立て会を開催して、道具を販売。江戸で学びの場となった売り立て会は玄人ばかりの参加だったが、彼が開催したのは素人も含めて参加できる会だった。江戸で学んだ商売が、大坂で人情や愛のフィルターにかけられつつ生かされていく。 ********************** 大坂 松井寅蔵:骨董商「龍仙堂(高麗橋)」の丁稚、18歳 松井弥兵衛:寅蔵の父、道具商(北久太郎町)「松仙堂」の経営者、龍仙堂の別家筋(血のつながりがない)、入り婿、四代目弥兵衛 君江:死んだ母 静江:叔母(死んだ母の妹) 治兵衛:静江の夫、種樹(うえき)商「梅治(うめじ)」五代目 田鶴:義母、天満の同心の姉 佐次郎:腹違いの弟、12歳 おせい:女中 るう:幼馴染み、書肆河忠(かわちゅう)の一人娘 中斎:大塩平八郎、梅治と付き合いがあった 龍仙堂関連 平河惣右衛門:龍仙堂当主 鮎川:中番頭の馴染み、蟹島の遊女、海老兆 鯉菊:鮎川と仲良し、寅蔵の贔屓 花鯛太夫:蟹島で1,2の人気 東下の途中 三左衛門:伊勢・河崎の酒問屋 *駄賃に古丹波の真物(と思った)をもらう 白浪屋一家 権兵衛:権兵衛長屋、直し屋親分、屑拾い おれん:絵付師、娘 金助:陶工 末吉:陶工仲間 道具屋「鍋善」 鍋善貫太郎:寅蔵初の入れ札蔵、若旦那 鍋善嘉兵衛:若旦那の父 さつき:中を非公開で入札させた蔵の持ち主の寡婦、貫太郎と出来ている、長男、次男、赤児の子持ち 富山の薬売り 久太郎:廣斎堂、富山の薬売り 重兵衛:廣斎堂関東組頭 鶴吉:江戸の薬種商手代 久太郎の客 竹本桃之介:浄瑠璃語りの女義太夫 染太夫:かつては義太夫だった婆さん、桃之介と同居 師匠 田端棭斎(えきさい):彦左衛門、有名道具商「温古堂」、町人学者 道具屋「鱗屋」 浦沢銀四郎:日本橋の道具商「鱗屋」三代目 おりょう:受付の娘、銀四郎の妹(腹違)、貫太郎(若旦那)の許嫁 正吉:鱗屋の手代、おりょうといい仲に 吉原・玉屋での遊興 玉屋山三郎(さんざぶろう):吉原名うての大見世、玉屋の主人 伊右衛門:「京屋」主人、光悦の旦那 鱗屋、美濃屋、京屋、炭屋、松仙堂

0投稿日: 2025.10.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ2018年のニッポンのファンタジー『雲上雲下』を最後に、それ以降はずっと市井の人物を主人公にした歴史小説を書いてきた朝井さん。久しぶりのエンタメ系の長編時代小説です。 大坂の道具商の放蕩息子の寅蔵(どら蔵)は、ひょんなことで奉公先に大損害を与えてしまって勘当されます。江戸に流れ着いたどら蔵は、自慢の目利き力を生かして骨董屋として一旗上げようと目論むも、拾ってくれた親方やその仲間、どら蔵が預けられた師匠も一癖も二癖もある連中で・・・。 全6章。2章目当たりで「これは良い」と思ったのですが、その後はあまり盛り上がらず。次から次に登場するキャラクターの濃い登場人物たちを朝井さんが廻し損ねたのか、私が付いて行き損ねたのか。それでも最終章はちゃんと盛り上げて終わりましたが。 すっかり幼馴染と所帯を持つのかと思えば、またまた放浪の旅に出た主人公。これは続編アリという事ですかね。 主人公の大阪弁と放埓さから司馬遼太郎の『俄―浪華遊侠伝』をちょっと思い出した作品でした。

5投稿日: 2025.10.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ久しぶりに「読み終えたくない」 と強く思える作品に出会った その道の手練れ達の丁々発止の真剣勝負が、 その場に居合わせているかの様なワクワク感を産む 一癖も二癖もある登場人物達が また、たまらなく良い 続編読みたいなぁ

2投稿日: 2025.10.02