総合評価

(4件)| 3 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

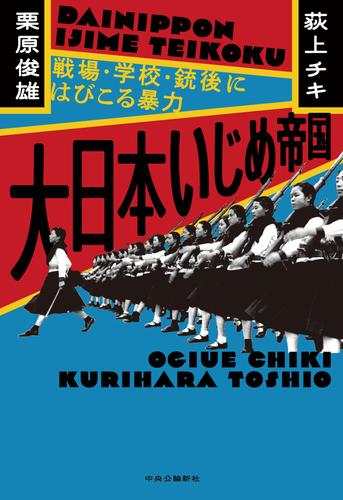

powered by ブクログ「いじめ」という呼び方には、日頃から反対している。 力であれ言葉であれ、人が人を傷つける行為は、まごうことなき犯罪だ。加害者は自分の所業を猛省し、心の底から被害者に詫びなければならない。 「いじめはなかった/少なかった」と(なぜか)言われる戦前・戦時中にも、実は凶悪な「いじめ」が蔓延っていた。 太平洋戦争が題材のドラマでは、上官や憲兵が「貴様はそれでも日本男児か!」と、鉄拳を喰らわすシーンをよく見かける。だが実際はその程度で済まず、更には軍隊以外でも「いじめ」のフィールドが広がっていた…。 「いじめ」という呼び方がいかに相応しくないか。本書を読んで、そう実感してくれる人が増えることを願っている。 「私の戦争は、米英との戦いではなくて、疎開者を『場所(都会の意味)から来た者』と呼び、差別した人々との戦いだったのです」(P 46) 学校・疎開・銃後生活(婦人会・隣組)・徴兵・軍隊生活・勤労動員・植民地差別と引き揚げ・抑留・戦後… 長年隠蔽されてきた証言もあったが、記録を掘り起こせば、こんなにも「いじめ」の現場が出てくる出てくる…。 疎開については食糧難やホームシック問題の印象が強かったが、現地の子供だけでなく大人からも容赦ない扱いを受けていたという。それも「疎開者が来ることで食料を奪われる」という、何とも身勝手な理由からだ。 空襲の被害を訴えても、「おめおめと逃げてきたのか」とバカにされる。泣き言を言えば「甘ったれるな」と大目玉を喰らう。 知らない土地で心が壊れるくらいなら、親元へ帰る方を選ぶのも無理はない… 徴兵や軍隊生活の章でも感じたけど、当時の加害者らはこうした理不尽を「いじめ」ではなく、「教育」だと言い張ってきたのだろう。力をもって弱い立場の人間を屈服させる。(八つ当たりであることも多々あり) 彼らにとっては、楽な「教育方法」に違いない。 しかし過度な「いじめ」で命を落としたり、自ら命を絶つ者を発生させるこれが「教育」なのか?自分たちが無抵抗の立場にあっても、無条件に「教育」を受け入れられるのか? どれだけ解説を読んでも、そうした疑問が後を絶たなかった。 「”民主主義” ”愛” “平和” “正義” “弱い人を助け合いましょう” “めぐまれない人に愛の手を……”、なんと空虚で空々しい言葉と標語であろうか。人間がそんなに綺麗なことを言える動物か」(P 207) だが「いじめ」の最大の黒幕は、日本政府であった。 補償なしどころか戦争孤児の調査をいい加減に済ませる等、舐めたマネもいいところだ。そのせいで、最近まで戦争PTSDが認められなかったり、孤児たちが引き取り先でトラウマ級のつらい目に遭ったりした。 国家による「いじめ」が、人々の本性を引き出したのだ。 「いじめ」発生のメカニズムが分析されているのも、著者らしい手法だ。(普段は、いじめ問題に取り組むNPOの代表を務められている) 「明らかにせずにいると、本書のような悲劇が再び繰り返される」という危機感からだろう。 (国家を含め)当時の加害者らは、詫びもせずにこの世を去った。それを許してしまったことも、「いじめ」を軽視しがちな現代を生み出した原因に違いない。

58投稿日: 2025.10.04 powered by ブクログ

powered by ブクログいじめ事象やそれに伴う不登校の増加など、現行の問題として取り沙汰されるそれは、かつての校内暴力全盛に比べると陰湿性を増している印象があるが 戦争下における統制的な暴力というイメージ以外にも、当時のいじめと呼ぶべき様々な振る舞いは、肉体的精神的な死を誘引しつつも、戦後の窮地において声を上げられることもなく葬り去られたことが多いことがわかる。

6投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ毎日新聞の栗原俊雄さんと荻上チキさんとの共著の本書。大日本帝国時代のいじめについて書かれている。学校、疎開、銃後生活-婦人会・隣組、徴兵、軍隊生活、勤労動員、植民地差別と引き揚げ、抑留、戦後という章立てだ。何よりもいじめが一番酷いのは言わずもがな軍隊生活であるが、読みながら自分の子供時代を思い出していた。 僕は1960年生まれなので戦争が終わってたった15年しかたっていないかったのだ。確か幼稚園か小学校1年生ぐらいの時、近所の悪ガキに拉致されたことがあった。僕だけでなく5-6人が捕まっていた。「お前らは捕虜や!ここの穴を掘れ!」と命令され、どこかの家の花壇を靴で掘らされた。僕は隙を見て逃げ出したのだが、怖かったのを覚えてる。 小学校2年生の時、集団リンチにあった。その時の僕はとてもおとなしかったのであるが、人前では泣いたことはないと自負していた。それを聞いた友だちのMが学級で一番悪いK(彼とは最近呑んだ)と二番目に悪いSに告げ口した為に、掃除の時間に大勢に囲まれボコボコにされ、僕は泣いてしまった。帰宅してから僕の顔が引っ掻き傷だらけになっているのに母親が気づいて、担任に怒鳴り込みにいったことがあった。 そろばん学校では通過儀礼があった。10級は午後3時時から始まるのであるが、級があがるにつれて開始時間が遅くなっていく。そこで級が上がると儀式が待っているのである。半畳ほどの幅の廊下に上級生たちが、壁に足を突っ張って1mほどの高さで待機する。新しい進級生はその下を通過しなければならない。当然、通過しようとした瞬間に上級生は落ちてくる。 中学時代はもっと変だった。運動部員は全員、先輩に会うと直立不動になり「ちわーっ!」と大きな声で挨拶をして頭を下げなければならなかった。先生に対しては何もしないにも関わらず。そう言えば部活では先輩から下半身チェックもあった。 いろいろ思い出すと戦後30年以内は戦中とたいして変わっていなかったのかなと思う。 戦争は最大の人権侵害だとよく言われるが、いわゆる終戦から80年もたっているが、僕たちのさもしい心はまだ消えずにどこかに根付いたままだ。

1投稿日: 2025.09.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ学校や疎開先をはじめとした日々の生活に/徴兵制度のもとで組織された軍隊内部に存在したいじめの記録。 国のために、社会のために、「生産的でなければならない」という呪いが、少しの違いを際立たせ対立を煽り、とめどない暴力を生み出す。 植民地や抑留地でのいじめの実状がとても印象的だった。加害者にも被害者にも身体と心の傷を残し、戦後にはその加害関係が逆転し、親から子供へと憎悪は受け継がれてゆく。被占領者がさらにその弱者に対して家父長的な価値観や暴力を強化してしまう。 ポツダム宣言を受諾しても、人々の戦争は終わらない。むしろ長い時間を経て心に暗い影を落とすこともあると知る。

3投稿日: 2025.08.18