総合評価

(3件)| 1 | ||

| 0 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

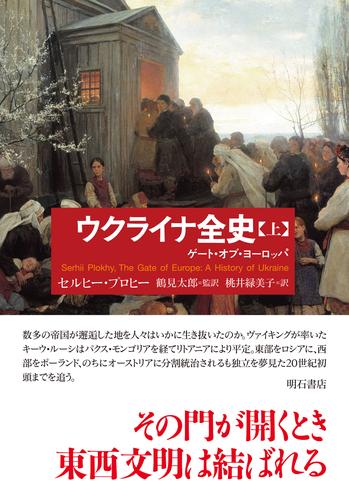

powered by ブクログその門が開くとき東西文明は結ばれる。数多の帝国が邂逅した地を人々はいかに生き抜いたのか。ヴァイキングが率いたキーウ・ルーシはパクス・モンゴリアを経てリトアニアにより平定。東部をロシアに、西部をポーランド、のちにオーストリアに分割統治されるも独立を夢見た20世紀初頭までを追う。(e-hon)

0投稿日: 2025.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログウクライナの地域とそこに生きてきた人々の歴史。物語風に書かれており読み易い。事件がウクライナのアイデンティティにどんな影響を与えたか、ウクライナ人・ユダヤ人・ロシア人といった住民達が何を経験したかにフォーカスしており今出版されるべくしてされた本だと思った。 上巻は20世紀初頭まで。フルシチョフ・ブレジネフ・ゴルバチョフのファミリーヒストリーを通じて19世紀後半のウクライナ/ロシアの移住事情が語られるのが面白かった。 ただ、一部の例外(ブレスト合同とかコサックとか)を除いた個別の事件や周辺国の状況についての記述に乏しく、また地図もないのでロシア史・ポーランド史が何となくでも頭に入っている人でないと読んで厳しいんじゃないかと思う。注釈、索引、参考文献も上巻にはなかったから一般書の扱いなんだろうけど…上下巻で7,000円超なんだけど…

0投稿日: 2024.10.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ古い時代から最近に至る迄の経過、挿話を扱う「全史」ということで綴られた本の「上巻」である。 「ウクライナの歴史」を古い時代から説き起こし、この上巻では20世紀初め頃に至る迄の事柄が綴られる。 本書はソ連産れで、ウクライナで学位を得て研究教育活動に従事し、現在は米国で活動している「ウクライナ史」研究者が綴ったモノということになる。 本書は物語風で読み易くなっているとも思う。かなり古い時代から、興味深い挿話が積み重ねられていると思う。注釈を参照するような面倒な感じでもなく、「ウクライナ史」というようなモノになじみが薄い人達でも普通にさっと読めるような体裁に美味く纏められている。 本書を読んでいて、活き活きとした物語に引き込まれると同時に少し思ったことが在る。「ウクライナ」ということではなく、「他の国」の歴史というようなことで語られている事柄が凄く多いのだ。「他の国」の歴史に纏わる事柄で、現在のウクライナに該当する場所で出来事が発生しているというような事例が実は多い。 また、国の境界は長い年月で色々と複雑に切り替わっている。今日のウクライナ、ロシア、ベラルーシ、リトアニア、ポーランドというような地域が絡み、ルーマニアやモルドヴァも関わるような感じだ。こういう地域に、オスマン朝、オーストリア、ロシア、ドイツというような帝国、更にスウェーデンのような勢力の動きも在って、ウクライナは揺れ続けていた。現在、「ウクライナ」とでも言う場合の「古い時代のイメージ」ということでは、“ヘチマン”と呼ばれたコサックの統領が統べた自治領的な国になるのかもしれない。その“ヘチマン”の国に関しても、色々と激動の物語が在る。 本書の終盤の19世紀の終わり頃から20世紀頃の様子には「オーストリア領」、「ロシア領」というような言い方が出て来る。西寄りな地域と、東や南、またはキーウの辺りとでは随分と様子が違ったということが詳しく紹介されている。そして帝政ロシアの時代にウクライナ語による出版等に制限が加えられていた時期が在ったということも詳しく紹介されている。 序でに、ソ連時代の指導者で、フルシチョフ、ブレジネフ、更にゴルバチョフだが、御本人や一族がウクライナに所縁が在る。工業化が進んで社会が変わって行くという時代に関する叙述の中で紹介されていた。 本書の冒頭部辺りに、著者による巻頭コメントが在るが、その中に「戦争」と在り、そのコメントが発せられているのが2021年と判る。既に「戦争」は長い、“第1次”とでも呼ぶべき動きは8年近くも続き、昨今話題の“第2次”とでも呼ぶべき動きは既に3年目である。こうした中であるからこそ、「ウクライナ」とは「何なのか」を学ぶ材料を供したいというのが、著者の強い願いなのだと、本書に触れながら思った。 研究者の世界のモノではなく、一般向けに「ウクライナ」を歴史という事柄を軸に語っている本書である。上巻だけでも読み応えがあったが、早速に下巻も読みたい。否、読まなければならない。

1投稿日: 2024.08.11