総合評価

(2件)| 0 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

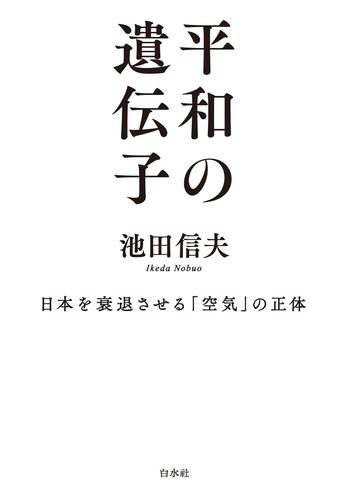

powered by ブクログはじめに 序章 新型コロナで露呈した「国家の不在」 Ⅰ 暗黙知という文化遺伝子 第一章 文化はラマルク的に進化する 第二章 「自己家畜化」が文化を生んだ Ⅱ 国家に抗する社会 第三章 縄文文化の最古層 第四章 天皇というデモクラシー Ⅲ 「国」と「家」の二重支配 第五章 公家から武家へ 第六章 長い江戸時代の始まり Ⅳ 近代国家との遭遇 第七章 明治国家という奇蹟 第八章 平和の遺伝子への回帰 第九章 大収斂から再分岐へ 終章 定住社会の終わり 注

0投稿日: 2025.08.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ文化の進化と遺伝的変化 本書では、文化が進化する過程とその影響について考察されている。文化の変化は、遺伝形質の変化とは異なり、個体の生涯にわたって大きく変化するが、それが遺伝に影響を与えることはない。遺伝的な変化は、長い時間をかけて環境に適応する形で起こる一方で、文化はより短期間で変化し、圧迫形質の制約の中で進化する。 文化の影響 1. 道具の使用と身体の変化 人類が直立歩行を始め、手が自由になったことで道具を使用し、火を使って料理する能力が発展した。この過程で、歯が退化し消化器が短くなるなど身体の変化が見られる。 2. 集団協力の技術 氷河期において、生き残るために狩猟技術を発展させ、集団を形成する能力が進化した。狩猟には家族以外の協力が必要であり、これが人間の社会的行動の基礎となった。 共同作業と社会的行動 人間は、共同作業を通じて生存を果たしてきた。特に、大型哺乳類を狩るためには、集団での協力が不可欠であり、これが人類の進化に寄与した。集団の最小単位は家族でありながら、狩猟には他者との協力が求められることから、社会的な絆の重要性が強調される。 社会的行動の進化 - 利他的行動 他者との協力を基にした「偏狭な利他主義」が存在し、互いに信頼する関係が築かれる。しかし大きな集団では、無条件の協力は難しく、相手の信頼性を見極める必要が生じる。 - コミュニティ責任システム 裏切り者の情報が共有されることで、集団内での裏切りを防ぐ仕組みが進化した。このように、集団の平和を維持するためのシステムが発展してきた。 文化と道具の進化 文化の進化は、生物学的な進化とは異なり、学習と伝承を通じて急速に進行する。道具の使用は偶然ではなく、目的を持って進化し、他者の行動を学ぶ能力が人間の独自性を形成している。 学習能力の重要性 人間の学習能力は、他者の行動を模倣する能力に依存しており、これは霊長類の中で特に発達している。子供は早期から他者の行動を模倣し、文化の伝承に寄与している。 道徳と社会の発展 道徳は言語によって生まれたものではなく、集団生活における協力の中で進化した。小規模な集団では道徳が有効であったが、大きな集団では新たなルールや信号が必要になる。 利他主義と社会的ルール 顔見知りでない人との関係では、無条件の協力は難しくなり、個々の動機に基づく行動が求められる。これに伴い、集団の拡大に伴う新しい社会的ルールが必要になる。 結論 本書が伝えたいのは、文化が進化することで人類の生存戦略が変化し、社会的行動や道徳、道具の使用が進化してきたという点である。この進化は、単なる生物学的適応ではなく、文化的な学習と協力の結果として理解されるべきである。Detailed Summary of Selected Texts

0投稿日: 2025.01.21