総合評価

(6件)| 0 | ||

| 0 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

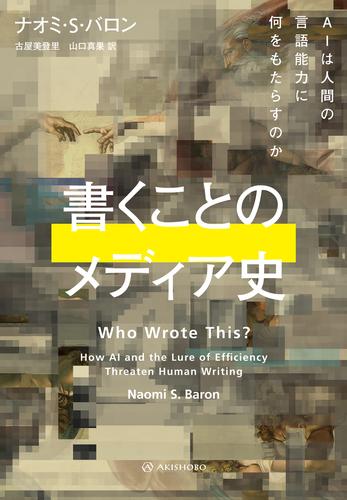

powered by ブクログ文章を書くこととAIについて。 読み書きによって経済社会が発達して、自己発見にもつながってきたことがあることから、その能力をAIに容易く手渡してもよいものなのかという問いが全体を通される。「書くことは人間の重要なスキルであり、この技術があって初めて、考えが明確になり、感情を表現し、知識や経験を他者に分け与え、新しく世界を見る方法を創り出すことができる」と著者が人間の言語能力を信じており、何かを書きたいという衝動や欲求こそが人間にしかできないことであると述べている。 プラトン『パイドロス』の中で、「人々がこの文字というものを学ぶと、記憶力の訓練がなおざりにされるため、その人たちの魂の中には、忘れっぽい性質が植えつけられることだろうから」と書かれているらしいことは興味深い。新しい技術や文化をどのように受け入れるかという点で議論が繰り広げられることは昔から見られていて、結局は受け入れられた文字とどのように付き合っていくかということが大事になってくるのだと思う。 AIの登場によって影響が大きいとされる翻訳については、「翻訳調」という簡素化・明瞭か・正常化(正規化)・平均化という4つの特徴があるとされる。原文にあった語彙や構文の多様性がまだAIでは表現しきれないということで、翻訳文章への違和感がある状態は続きそう。けれども、「ある程度意味がわかればよい」という受け手側の方のニーズが変わってはきてしまうのだろうなと思う。一方で、Grammarlyなどツールの提案を受け入れないといけないという思い込みを通して、訳者の声や独自の創造性を殺してしまうという感覚が著者にはあるようで、これも『パイドロス』の議論の文脈に近しいものを感じた。 ChatGPTに、「GPTは創造的だと思いますか?」と質問すると、「完全に独創的な概念を生み出す能力は限られています」と返事が返ってくるらしい。ためしに自分でも書いてみたら確かにそうだった。良きパートナーとしてGPTを利用する手立てを常に意識して考えて使って、自分が書いた内容の主導権を自分で握って、主張や表現の仕方は自分で決めることを意識しないといけない。 原文が書かれた2023年当時よりもより日常の中にAIが意識的・無意識的を問わずに浸透していきつつある中で、自分の文章や考える過程をすっ飛ばした未来がどうなっていくのかについては、うまくAIを利活用しながらも心づもりをしておきたいと思えた。

0投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ書くことのメディア史とあるように、かなりそちらの話題が多くまた同じ話題の表記も幾度か出て来るので、純粋にAIについてということで期待して読んでいるとしんどい。

0投稿日: 2025.06.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ副題の「AIは人間の言語能力に何をもたらすか」に惹かれて手に取ってはみたのですが、序章、第1章、終章しか読めませんでした。博覧強記、寄せ集めという感じを受けてしまいましたので。 但し、著者の問題意識は明示されています。書くことによって考えを明確化し、感情を表現し、それを他者と共有して、新しく世界を見る方法をつくり出す、AIの言語能力はそうした書く行為によってもたらされる認識展開への警鐘である、というものです。 自分だったらどう書くのか。宿題をもらったような気になりました。

0投稿日: 2025.05.31 powered by ブクログ

powered by ブクログAIに文章を書かせることが身近になった。おそらくこのレビューもCopilotに指示すれば、書いてくれるかもしれない。 このような「書く」という行為を、全面的にAIに委ねてよいか。本書の問題意識はここにあると思う。 本書の序章では、「AIが自ら書いている内容を理会していようがいまいが、私たちはAIの書く能力を品定めし、AIが人間に投げかける課題を把握しておかなければならない。」(40p)とある。 書くことの歴史を辿りながら、この課題を追求する。邦訳のタイトルよりも、原著の”Who Wrote This? How AI and Lure of Efficiency Threaten Human Writing”の方が、内容的にはピンとくる。 AIが書く時代、その創造性にも一定の評価を下しつつ、それでも、なおかつ、人間とAIの共生を説き、“Humans in the Loop”を構想し、「AIの利点と自分で書くべきだと感じる分野のバランスをとることが大事」とする(424p)立場には、異論はないだろう。

0投稿日: 2025.05.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ書くことのメディア史:AIは人間の言語能力に何をもたらすのか 人間が書いたものと区別がつかないほど高まったAIの文章生成能力 プログラムが簡単に嘘をつく「ハルシネーション」現象 データに起因するバイアス(採用評価の「本棚バイアス」など) ゴミを入力すればゴミが出力される(Garbage in, Garbage out):AIの基本問題 人間は真正性を好むという点 口承文化から文字文化への移行の始まり(古代ギリシャ) 文字を読む能力は、既存の神経構造を再利用することで獲得される 修辞学・弁論術から英作文へ:19世紀アメリカ大学教育の変化 自動採点の開発とその妥当性をめぐる問題 コンピュータ生成物の著作権問題と「職務著作物」という回避策 もし機械が書くことができるならば:言語マシンの夢 タンパク質構造のAIによる解読は「革新的」 ニューラルネットワークとディープラーニングの浸透 機械翻訳を暗号化された文章を解読する問題として捉える発想 機械翻訳における言語の曖昧性やジェンダーバイアスの課題 機械翻訳ツールの普及が人間の言語学習へ与える影響 人間の翻訳者は機械翻訳の「ポストエディット」を担う機会が増加 実務翻訳は単なる言語変換ではなく「ローカリゼーション」を含む ポストエディットが好まれない背景:ルーチン化して退屈な作業? 機械が「著者」になる時代の到来 AIによる記事作成の進展と人間のジャーナリスト雇用の大幅減少 法律分野でも弁護士がAI文書の「ポストエディター」になる可能性 AIが生成した文章と「盗用(Plagiarism)」の問題 従来の盗用検出ソフトウェアでは検出困難なAI生成文章 「ヒューマンズ・イン・ザ・ループ」(人間が関与するAI)というアプローチ AIは綴り・文法チェックなど個人的な「従者」(ジーヴズ)として機能 AIツールへの依存が人間の能力を損なうのではないかという懸念 AIの創造性:それは「効果的な驚き」を生み出せるか 創造性には革新性(新規性)だけでなく「価値」が必要 混乱したまま知識に頼らずにいられる寛容さ(創造性にとって重要) AIが作曲した音楽(EMI)が、懐疑的だった研究者の考えを改めさせた ベートーヴェンの未完の交響曲をAIがスケッチを元に完成させたプロジェクト 創造主が人間かAIか、人々は判断できるか、あるいは気にするか? 手書きとキーボード入力の対比:それぞれの特徴と影響 きれいな文字はその人の性格を表す心の窓(スペンサー式、パーマー式) 手書き練習は、正確な綴り能力や作文能力と相関がある 書くことは身体的な行為:長年の手書きによる指の「ペンだこ」 書くこと:自分の頭の中で起きていることを把握するための内向きの方法 「私が書くのは、読んでみるまで自分が何を考えているか分からないから」(フラナリー・オコナー)

0投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ『……メディア史』ですから歴史になりますよね。AIはまだその途上。歴史にはなっていない。歴史を作っている最中。100年後の同名タイトルの本を読んでみたい。

2投稿日: 2025.04.18