総合評価

(7件)| 0 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ信州大学附属図書館の所蔵はこちら→ https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BD09808105

0投稿日: 2025.10.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ1941年、国民優生法が施行。人口1億人を目指す。女性は21、男性は25までに5人以上の子どもを生むことが奨励。 1942年、妊産婦手帳(今の母子手帳)がスタート。母子の死亡率を下げるために、妊娠したら役所に届け出、が決まりに。手帳があれば配給が優遇される仕組みに。 敗戦後、「質の悪い」人口を増やさないために、中絶を許可し、不妊手術を強制する優生保護法ができる。 1948優生保護法→1996母体保護法 優生保護法で中絶合法化 知的な人が中絶をし、そうでない人の子どもが増える逆淘汰の懸念 ↓ 強制的な不妊手術へ 中絶で人口を減らし、産児調節が「家族計画」と名前を変え、避妊方法が普及。「少なく生んで賢く育てる」「子どもは2人まで」という掛け声のもと、夫婦+子ども2人が「標準家庭」とされた。 70年代から、「水子の祟り」と中絶の罪悪感を煽る宗教ビジネスが増える。 ろう者の息子。 息子は子どもの頃、一生懸命に、身振り手振りで伝えようとしてくれたが、大人になってからは、しなくなって寂しい。でも、誰にも話してこなかった中絶の経験を話したほうがいいと背中を押してくれたのは、その息子。 中絶する権利を尊重しない現状の制度によって「罪」が生み出される。死体遺棄罪の保護法益は「死者に対する社会の敬虔感情」。死者は大切に扱われ、弔いを受けるべきであり、国民の一般的な宗教的感情や敬虔感情を害していないかが問われ、遺体を他者が見つけることが困難な状況をつくり、「隠匿した」とみなされれば有罪となる。 死体遺棄罪に問われた女性に検察官が「もっといろんなことを考える必要がある」と諭す状況。 1990年にイギリスで予期せぬ妊娠をした知人に「心配しなくて大丈夫。誰にでも起きること」と話す教員。コミカルな天井絵のある、スタッフが笑顔の病院の待合室。「日本でなくて良かった」とはっきりと持つ感覚。

0投稿日: 2025.08.18 powered by ブクログ

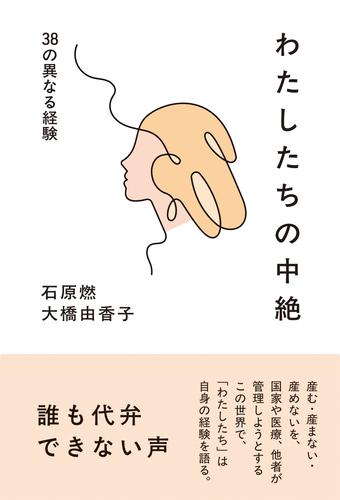

powered by ブクログ498.2 イシハ 産む・産まないを自己決定する権利があるとしても 国家や医療、他者が管理しようとするこの世界。この本の中で「わたしたち」は自身の経験を語る。日本における中絶の歴史、当事者の声、支援者や研究者、取材者などの立場で様々な中絶を見聞きした人たちの声を収録している。 沖田×華さんの「透明なゆりかご」もおすすめ

0投稿日: 2025.07.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ静岡市女性会館図書コーナーの書誌詳細はこちら↓ https://lib-finder.net/aicel21/book_detail_auth?authcode=4KJQjByuDjRAK67vQQLHPw%3D%3D

0投稿日: 2025.06.21 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

他市からお借り。 女性の、妊娠(継続)・出産は自分で決める権利と、中絶をめぐる歴史やさまざまな背景、今の日本の問題点が次々と明かされる。 だいぶ遅れている。日本。やはりというか。 いまだに堕胎罪があり、表立って適用されることがどのくらいあるのかはわからないけど、なぜなくならないのか。 カトリックの「強姦によっての妊娠でも中絶は悪」という考え方と並べても理解できなさは同程度かも。 ある章で次々と述べられる、50年前ほどのころの女性たちが中絶せざるをえず抱いた思いと、だんだん近代になってきての女性の思いが、あまり変わらないことに驚く。女はいつも、自分の身体のことなのに自分で決められないもどかしさに苦しんできたのだなぁと思う。 自分で決められた人たちも、罪の意識にさいなまれるかと言ったら必ずしもさにあらず。自分の人生に必要なことだったと、割り切って前向きな方も多いのだと知る。 生命の神秘に包まれて腹に宿った命を、すべて祝福して受け入れられる世界ならいいよ。けどそうでなく、望まないタイミングで、強制されて、拒否できずに、女性が抱えさせられたのなら、女性ばかりがそれを背負うのはおかしいと思う。 けど、カトリックのような「中絶絶対悪!」という立場の意見があまりにも出てこないこの本には、「そうはいっても、命失われるんだな」という少しの憐みも見るのはまれ。 珍しい気がする。でも、いいよ。極端な意見でも。私たちの意見は、大きな声で言っても必要なところに届かないほどにないがしろにされているのだろうから。 女性が、「望まない妊娠をさせられない権利」を確実に得ることが一番大事だけど、"射精責任"が果たされない現在の社会にあって次に必要なのは「女性が自分の意志で妊娠の継続・終了を決められる権利」ではないか。 他国と比べて日本のそれは格段に損なわれているとこの本を読んで感じ、経口中絶薬の普及、義務教育での適切な性教育の必要性をひしひしと感じた。 あとはメモ。 p34 さらに1952年には中絶の審査をする「地区優生保護審査会」を廃止し、中絶できるかどうかは指定医師の認定だけでよくなり、ハードルが低くなった。こうして1996年までの44年間、次の条文によって「日本は中絶ができる国」になる。 p30 1942年、妊産婦手帳制度のスタート。これは労働力として駆使される「嫁」の健康を守ることで、妊産婦死亡率、新生児死亡率を下げることを意図して、妊娠したら役所に届けることを義務化した。代わりに交付される妊産婦手帳があれば、配給で食料や脱脂綿などが優遇される。労働者や兵士を増やすためには、母体を大事にしなければいけないという発想から生まれた妊産婦手帳は、戦後は母子手帳として引き継がれ、現在も母子健康手帳と名称を変えて存在しつづけている。 p38 1948年の優生保護法は、なぜ中絶に配偶者の同意を必要としたのだろうか。最近の国会質問でも法務省や厚労省は明確に答えていない。 p67 日本では早い時期から中絶が可能でコンドームも普及したため、欧米と異なり避妊ピルを求める切実な声は、医療側にも女性にも弱かった。それ以上に、ピルによって性道徳が乱れると反対する政治勢力の影響が大きかった。認可の可能性を伝える報道があっても、また延期という状態が30年以上も続いた。1999年、男性用の勃起薬バイアグラがヶ月という異例のスピードで認可されたことに怒りの声が噴出し、同年、やっと避妊ピルが認可された。そのとき認可されていなかったのはほぼ日本だけだったという。 p68 妊娠した中期に使う傾向中絶薬、アボーションピル。 日本ではカトリックや宗教右派などの「生命尊重派」が反対し、国会議員と共に署名を厚労大臣に手渡したが、2023年4月末にラインファーマ社の経口中絶薬メフィーゴパックがようやく認可された。とはいえ、運用に関しては入院・院内待機が必要、値段は初期中絶と同じく高額(10万円から15万円)、妊娠9週までしか使えない…など、実際に使いやすい選択肢になっていない。 p89 母のようにたくさんの女たちが、誰も横にいてくれない孤独に耐えて、自分一人で、後始末していたのかもしれません。産んだら生んだで忙しさに耐え、自分は我慢してでも子供に食べ物を与えて。 いろんな貴重な体験や、最近の中絶を取り巻く状況、これまでの歴史をひもとける、すごく系統だった良書。 性教育に使おうよ。

1投稿日: 2025.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ中絶は女性の権利だと思いながらも日本でいかに権利が侵害されているのか、体験談からまざまざと見せつけられた。トランス女性の中絶という全く知らない世界の話もあった。女性と生理がある人、という表現には違和感があるのは否めないが、いろんな人がいるからこその表現に納得する部分もあった。

1投稿日: 2025.02.01 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

「自分の身体に関する決定権を自分以外の人間が持っている」ってどう考えてもおかしいはずなのに、それが現代でもまかり通っていることに怒りと悔しさと悲しさが止まらなくなった。なんなんだよ本当に。

1投稿日: 2025.01.16