総合評価

(2件)| 1 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

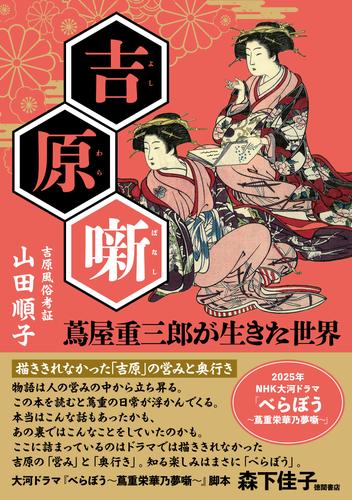

powered by ブクログ蔦屋重三郎が生まれ育った吉原のことが詳しく書かれた本でした。 吉原の遊び方から始まり、蔦重が吉原を細見(吉原の案内本)にどのように記したのか、そして吉原の様子や女郎達がどのように1日を過ごしたのかなどがとても分かりやすく書かれていました。今まで漠然としたイメージしかもっていなかったことが、はっきりと分かり、とても興味深く読みました。そして、大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の吉原風俗考証担当の山田順子さんが著者なので、ドラマで描かれた部分がとてもよく分かりました。この本を読んでいれば、初めからドラマがもっと分かりやすくなり、楽しめたのにと残念に思いました。 巻末には、安永4年細見「籬の花」で構成した吉原全図(現代風にわかりやすく書かれています)があります。とても見やすい細見で、吉原で多くの人が生きていたことがよく分かります。蔦重がこれを作ったのかと、なんだか感慨深くもなりました。 いつか、江戸の華と言われた吉原で生きた女郎達を中心とした本も読んで、どんな思いで生きていたのかを知りたいとも思いました。

44投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ大河「べらぼう」の吉原風俗考証もしている山田順子氏が吉原について細かく説明。 ・遊郭~周囲を囲って外との自由な通行を制限した区画を「廓」と呼ぶことにちなむ。 ・日本堤~吉原に行くのに必ず通る。見かけは単なる土手。墨田川上流の荒川が洪水をおこすので家康が浅草寺の北に高さ3m長さ1500mの堤を築いた。進むと見返り柳が見え、蔦重の貸本屋のあった「五十間道」に続き、大門へと至る。 ・衣文坂~日本堤から左に折れて「土手八丁」と呼ばれた土手の上を900m歩くと、衣紋坂という吉原に導入するための道に出る。土手にはよしず張りの屋台がならんでいて、夏には枝豆、スイカなどを売っていた。※広重「江戸名所吉原日本堤」 ・行き方は3通り~浅草寺から境内の東縁を通る奥州街道を北に進むと日本堤にでる、上野寛永寺から田んぼの道を通り日本堤へ、神田川が墨田川と合流するあたりの柳橋に川船を運航している船宿があり、そこで船をやとい墨田川を上ってゆき、日本堤の横を流れる山谷堀に入り、今戸で降りて、そこから日本堤を歩く。 ・お歯黒どぶ~吉原の周囲に幅五間(9m)の堀を巡らし周囲の田んぼのあまり水を引いた。しかし蔦重の時代には内側の土地を増やすため三間から2間半に狭められた。 ・宴会料理~客にすぐ出す料理は、引手茶屋や遊女郎屋の台所で調理されたもので「先付」と呼ばれ小鉢などに入ったもの。これで一杯やりながら女郎が来るのを待つ。次に「椀」「吸い物」が出て、その後の宴会には本膳料理が出る。蔦重の時代には「きのじや」という仕出し屋が登場し出前した。 ・吉原の一日~「吉原十二時絵巻」鳥文斎栄之画(文久)が紹介されている。 ・女郎の一日~女郎の行動を説明。喜多川歌麿の「青桜十二時」を紹介。真夜九ツ(午前0時)床入り。花魁は別室で寝間着に着替える。自分の部屋で宴会をしていた場合には控えの間に下がる。自分の部屋がない女郎は同僚たちと共同で使っている支度部屋に下がる。その間に禿や振袖新造が客を便所に案内し、その間に若衆が部屋を片付けて布団を敷く。床の準備ができたら客は布団の上にすわって女郎の来るのを待つ。自分専用の部屋を持っていない女郎は、空いている小部屋の廻し部屋、反対に広い部屋に屏風で区割りして布団をしいた「割床」へそれぞれ客を案内する。 ・5~14歳頃ー「禿」 5~10歳位で吉原に売られてくる。一般に「吉原の年季奉公は10年、27歳で年季明け」。禿の期間は女郎屋が養っている考えなので、年季の期間には入らない。花魁の世話をする。客の前では花魁に代わって酌をする。花魁は禿をあずかり、禿に読み書き和歌俳句を学ばせ、さらに禿の衣装の費用も面倒みる。 ・14歳頃ー「引込み」美人で将来を嘱望されるものは、女郎屋の主人夫婦の傍らに置いて将来「呼出し」にするための英才教育をする。見世には出さない。 「振袖新造」引込みになれなかったその他大勢の禿がなる。花魁の用事をしたり、道中の共をしたり、座敷で客の相手をするが原則客はとらない。 ・17歳頃ー「呼出し」(花魁) 引手茶屋からの呼び出しで女郎屋から引手茶屋にゆく。それが花魁道中。自分も含め9人が並び、禿や女郎も着飾った衣装で行列を組む。 「座敷持」振袖新造は世話になった花魁から独立する。日常すごす自分部屋と客をもてなす部屋を別に持つ。二間続き。 「部屋持」(花魁)(張り店に出る)座敷持ちとほとんど一緒だが、日常を過ごす部屋に客を向かい入れて接待するので、階級としては一段下がる。 「留袖新造」振袖新造から座敷餅や部屋持ちになれなかった女郎や、禿から入らず、年長で吉原に入った女郎、他の店から来た女郎など、おとなになってからの女郎をいう。客を迎える部屋は大部屋を複数の女郎で使う「廻し」で、布団の間に屏風を立てて仕切る。 ・30歳代ー「番頭新造」女郎を卒業したという意味で客はとらず、女郎たちの世話をしたり花魁道中の指導をしたりする。実際は馴染みの客はとっていたと想像できる。 ・40歳以上ー「遣手」女郎全員の監視役。階段の上り口に部屋をもらって見張る。 「身請け」 「年季明け」在籍中に借金がかさむと延長される。番頭新造として女郎屋に残れるのは一人なので、それ以外は「河岸見世」や「局見世」に売られる。中には女郎屋に在籍せず一人で営業している「隠し女郎」もいた。吉原以外の岡場所や地方の遊郭に売られる場合もある。 ・安永4年細見「籬の花」の吉原全図が各店の名前を入れて現代の感覚で書き直した図が載っている。「九郎兵衛稲荷」の場所が分かった。吉原最奥の角。大門からの大通りには引手茶屋が並び、そこから左右に入る三つの路地に女郎屋が並んでいる。 最後に年表もあるが、蔦重、吉原の出来事、江戸、と三段構え。 2024.12.31初版第1刷 図書館

8投稿日: 2025.02.21