総合評価

(5件)| 0 | ||

| 4 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ後書きのところ読んでシュルレアリスム的小説…って言われてるの見て腑に落ちた。なるほどねぇ…。でも文章がずっと夢見てるみたいで不思議な感覚になれてよかった。

0投稿日: 2025.07.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

頭おかしくなる。文章に酔う 読者も主人公を通してもうひとつの街を見ているから、真面目に読んでたら多分路面電車がやってくる。

0投稿日: 2025.05.07 powered by ブクログ

powered by ブクログある男の人が図書館で本を見つける。 それは異世界の文字で書かれた本で、文字もこの世界のものではなく全く読めない。 この本を手にしてから、彼は街の隙間に現れる並行世界に興味を持ち始め… たった200ページちょいなのに、寝る前に読むものだからなかなか読み進まない。 何故読み進まないかと言うと、異世界の住人の言うことも思慮の深い主人公の話すこともなかなか頭に入ってこない。でもなんとなく軸となる内容は伝わってきてそこを頼りに読み進める。 街と並行して存在するもう一つの街 書棚と本だらけのジャングル、ベッド上の広大なシーツの海…読んでて印象深い場面が続く。 でも気を抜くと振り落とされて想像力が追いつかず遠くに逃げられてしまう「幻影の馬」ような本。 でもだんだんクセになってきて終わった。 本の厚みは関係なくて並行世界が無限に広がってる感じと繋がって良かった。

25投稿日: 2025.04.11 powered by ブクログ

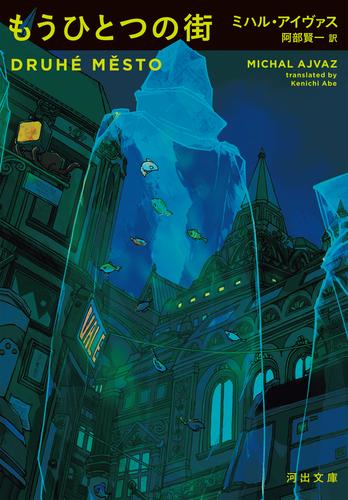

powered by ブクログプラハの街で、もうひとつの街に迷い込んでしまったら?空飛ぶ魚が登場したり、ジャングルのような図書館に迷い込んだり。

0投稿日: 2024.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ本作(1993原著、2011抄訳、2013単行本刊行)の存在は、皆川博子「彗星図書館」(2019)で知ったが、先駆けて「黄金時代」(2001原著、2014邦訳単行本)刊行直後で、作者には触れていた。 確か当時は「どこそこのボルヘス」という惹句に弱く、〈千夜一夜物語は完璧にアップデートされた。 ボルヘスが冥土で悔しがってる。──古川日出男〉という帯文に惹かれたのだろうが。 その種の帯文にはもう飽きた、ボルヘス全時代全地域に転生しすぎじゃん……と感じるが、未知の本を(読者の)既知の読書体験に引き付けて販促しなければならない帯文作者にとっては、ボルヘスやカフカやカルヴィーノやは、ある種の便利な共通認識だもんな、と同情しないでもない。 という前提で、あまりウェブ上にない連想を自分なりに繰り出すならば、 たとえば、萩原朔太郎「猫町」。余所見。遊歩。 または、稲垣足穂「タルホと虚空」などに現れる"薄板界"。 あるいは、澁澤龍彦が訳したルネ・ドーマル「類推の山」、および宮内悠介「偶然の聖地」。 そして山尾悠子の諸作。殊に「夢の澄む街」「月蝕」「透明族に関するエスキス」あたり。 と、以上は文芸方面だが、本作、1993年発表だけあって、現代感覚なのか、テレビが頻出する。 だからか、コトバでしか表現できないアレコレも多いのに、プラハの町が、どこか漫画調というか、絵的というか。 単行本版のカバーイラストから、割と安易に押井守監督「天使のたまご」を連想するが、この連想、全然突飛じゃないのでは。 ゆくゆく押井守は2001年に東欧のポーランドで「アヴァロン」を撮影する。 チェコはポーランドの隣国なので、中世を忍ばせる街並みが、想像力によって水没させられていく……という機序は、まったく荒唐無稽な連想ではないと思うが。 また、チェコは内陸国なので、多発する動物との交わりの中でも、海の生き物は日本人よりはバケモノ感覚、ということらしい。 ボルヘスが好んだラヴクラフトと円環を成したようで、面白い。 ボルヘスってある意味、境界侵犯とか、並行世界とか、を手を変え品を変え描き続けた人なので、その手つきの先に作者は変われど実った果実。 そういえばボルヘスの好みに、娯楽小説の可笑しみがあったな。 (最初はPSゲーム「MYST」っぽい静寂な世界かと思いきや、石造りの世界にあふれる人間やら動物やらでイキモノにあふれて) 本作の活劇や、ハードボイルドなタッチや、限られた俳優リソースを活用して、配役が入れ替わることで別の側面を見せる演劇的手つきや、は、確かにボルヘスに似通っている。 また、原書のコトバ(舞踏は言語化できない)や詩的究極を求める目線、求めるあまり魅入られて向こう側へ(ミイラ取りがミイラに式)、など、語り手もたいがいの変人である点も、やっぱりボルヘスぽい。 気になるのは、本作以後に作者はおそらくインターネットに接しているのだろうが、インターネット以後に、この作者のハイパーリンクっぽい想像力ってどう変質したんだろうな、ということ。 平野啓一郎が「バベルのコンピューター」を書いたときに、もちろんボルヘスは生きていなかったが、百科事典的想像力を駆使した作家が、ウェブに対してどういう態度でいるんだろうか。 なんでもアイヴァス、家系が、ミロラド・パヴィチ「ハザール事典」のハザール族の末裔にあたるらしいが、……こんなにできた話、ある!? あるいは「黄金時代」が、それにあたるのかしらん。 以下はもう駄々洩れで書いてしまうが、個人的に好きだなと思ったのは、 ・ベッドシーツが平原や山脈になる! ・空中浮遊できる飲み物でプカプカ。 ・それを飲ませたエイの背中に乗って、フワフワ。かわいい。 ・鮫との格闘。 ・図書館、ニアリーイコール、ジャングル。 かなり断片的なのに、印象的な章が多い。 装丁について。 作中に登場する菫色の本、というのを、安易に踏襲していない。 単行本の帯は、菫色。 文庫本は帯の色も違う。 Michal Ajvaz Druhé Město で検索して、原書も菫色ではないので、菫色を避けたのは、意図的なのかしらん。 個人的には、単行本の挿絵(街を泳ぐ鮫)が好き。(原著題名や、原著者名が、ゆらゆら揺れている意匠が、絶妙) つい菫色にこだわってしまうのはタルホ好きゆえか。

11投稿日: 2024.12.10