総合評価

(12件)| 3 | ||

| 6 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

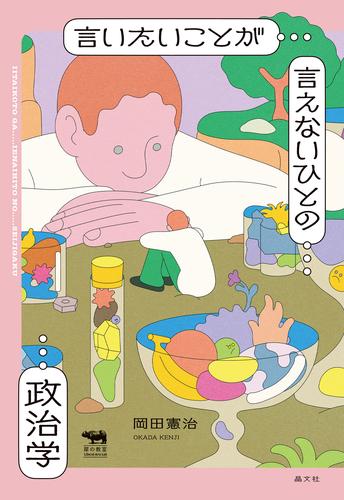

powered by ブクログ筆者は言える側の立場なのに、言えない側のことを慮ってこの本を生み出してくれたことが、まず尊い。 言えない理由についての掘り下げが丁寧で、首がもげそうになるほど頷くポイントが多いところも(以下略) 少し引っかかったのは、実践篇の課題について。政治や価値観が関わってくる比重の高い題材で、テーマによっては筆者の言うことに同意できなかった。この気持ちも上手く「言える」ようになれれば前進だなと思う。

0投稿日: 2025.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ学校や社会で「言いたいことが言えないひと」の状況を例に挙げて説明した本。哲学的でもありますが現実的な落としどころが何かを理解させられる本でもあります。 労組の話(p187)「使う側の理屈と市場の都合で「あんたは⚪︎⚪︎円ね」などと値段をつけられたくありません。‥我々は物ではなく人間だからです」や選挙の話(p241)「綱領の公約の違い」で一致できるところを探るという考えにハッとさせられました。

1投稿日: 2025.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ言いたいことが言えない私は、筆者岡田憲治の言葉にほんのり笑みを浮かべながら自戒する。では次の行動に踏み出せるのか、それとも臆したままなのか。ズバリ即答はできないが、できる限り周囲に向けた言動を発したい。勇気がいるし、メンタルも疲弊するだろう。それでも自身が変わらなければ社会は変わらない。非コスパ・タイパな姿勢で臨みます。

0投稿日: 2025.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログこれは良書。世の中を簡単に「味方」と「敵」に分けるのではなく、「対話」を通して集団のパフォーマンスをあげるための公共の知恵が惜しげもなく公開されていました。問いの立て方を変えて、少しでも出来ることを探そう、という気にさせられました。

72投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ生活の中で他者との不和が生じた時、あなたは、どのように対応するでしょうか? 「自分が我慢すればいいのなら。。。」と、思っていませんか? 本書の著者 岡田憲治(おかだ けんじ)さん(政治学者 専修大学法学部教授(現代デモクラシー論))は、「言えないことはまったく問題ではない」と言います。でも、「したいこと、したくないこと、できること、できないこと」を切り分けることからスタートして、「ちゃんと発言・主張できる人に」なって欲しいとも語ります。 本書では、理論編と実践編により、「言いたくても言えない」という状況がどのように生じ、どう工夫して、思いを伝えたら良いかの技法を検討し、実践的場面で活用していく例が説明されています。 あなたの抱えている問題は、環境や、あなたの性別・年齢・立場により、簡単には解決できないかもしれません。軽々しく声を上げることはできないかもしれません。わたし(みのり)だって同じです。 でも、自分の問題を客観的に捉え直し、政治学という側面からの見方を知ることにより、(問題そのものよりも)あなた自身の中で何かが変われば良いなぁ、と思って本書をご紹介する次第です。 毎日、お忙しいとは思いますが、お互い無理のない程度に頑張っていきましょうか。大切な人を守るためにも。 -----目次より----- はじめに 【理論編】 第1章 「声を上げよう!」と言われても ◆言いたいことはそうそう言えない ◆「ちゃんと言いなよ」がもたらすもの ◆「沈黙してはならない」と伝えた理由 ◆正論で世界を変えることが難しくなった ◆名づけられようもない生活者 ◆言えない理由を切り分けてみる ◆自分の気持ちをつかめないから ◆波風が立つのが嫌だから ◆角が立つと面倒くさいから ◆圧力や制裁が怖いから ◆孤立するかもしれないから 第2章 「言う」ための技法 ◆「言う」と「黙る」の間にあるもの ◆着地点はどこか? ◆言い方はたくさんある――工夫しながら言ってみる ・勇気を出す ・言い方を工夫する――毅然と言う/丁寧に言う/お願いするように言う/静かに言う ・目的に重心をかける――ぶつける/示唆する/頼りにする/探り尋ねる ・沈黙してみる 第3章 「やる」ための技法 ◆「言う」だけでなく「ふるまい」もある ◆主張できることが貴重だった過去 ◆「私たちの物語」が成立していた時代 ◆個人へとミクロ化する「言う」という行為 ◆ふるまいの技法もたくさんある ・勝つ――対処可能な範囲に収める/仲間にしてしまう ・勝たないが負けない――負け越しを受け入れる/捕まえておく/引き延ばす ・助けを求める――仲間をつくる/事態を公開する ・言ったりやったりしている人を孤立させない――頑張る人たちの話を聞いてあげる/プロセスを記録してあげる/頑張る人たちを励ましてあげる ・逃げる・諦める 【実践編】 第1章 ネトウヨになった父に暴言はやめてと言いたい 第2章 「男なら泣くな」と子どもを叱る夫に言いたい 第3章 マンション管理組合の長老に「話を聞いて」と言いたい 第4章 PTA活動で「ムダな仕事は省こう」と言いたい 第5章 会社に給料を上げてほしいと言いたい 第6章 子どもに「ダメなやつ」と言った担任の先生と学校に言いたい 第7章 近隣外国人に生活マナーを守ってほしいと言いたい 第8章 地域イベントをやってみようと言いたい 第9章 多様な選択肢をつくってと政治に言いたい 第10章 戦争をやめてと世界に言いたい おわりに 謝辞

93投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ“勝手に言っちゃいけないんだと決めつける症候群“思い当たる節がありまくりです。“非常識と誹られることを死ぬほど恐れるメンタル“まさにそれです。 だけど、自分が「ん?」と思っていることは、もしかすると他人にとっても納得できていないことかもしれない。勇気を持って、えいや!と言ってしまえることに越したことはないのだけど、それはそれで無用な衝突を産んでしまうかもしれないし、そもそもそれができたらこの本を手にとることもなかったでしょうし。 「言える−言えない」の間には“広大なエリアがある“言い方の工夫であったり、時には沈黙もひとつの技法(裏技)なのだとか。頑張る人たちの話を聴いてあげるというのもこの中に入っている。 私が特になるほどと思ったのは、実践編の中でパートナーの子どもへの言葉かけで、自分がその言い方はないよなと思っても、パートナーとしては、子どもを思う気持ちから(愛情から)発した言葉である、と捉えてワードの部分的な差し替えを提案する、というやり方。良い気づきになりました。対話とものの言い方、大事ですね。

11投稿日: 2025.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ理論編では、単に言葉にするだけでなく、振る舞いや行動を伴うことで世界を少しでも変える技法について論じられる。 過去には「正しいことを言う」こと自体が重要だったがこともあったが、現代では単に主張するだけではなく、状況に応じた振る舞いが求められる。 例えば、議論の前提を変える、対立ではなく協力を生み出す、問題を公開して周囲の力を借りるなど、多様な技法が紹介されている。 実践編では、特にマンション管理組合の事例が印象に残った。 住民から「宅配ボックスを設置してほしい」「草むしりは外注すべきではないか」といった意見が出るものの、高齢の組合長は「昔からこうやってきた」と取り合わない。 こうした場面でどういうアプローチをとるのか?マンションという共同体、近隣住民との関係性等を含めて技法が紹介されている。目的は何か?着地点をどこに設定するか?などなど。 本書の結論として、「言う」と「言わない」の間には広大な選択肢が存在し、その中には「沈黙する」という技法すら含まれる。 単に発言するかどうかではなく、状況に応じた多様なアプローチが可能であることに気づけたこと自体がこの本を読んで得た価値のひとつである。政治学にも興味が湧いた。 ざっと数回流し読みしただけなので、時間がある時に再度読み直したい。

13投稿日: 2025.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ言いたいことが言えない気持ちを持ち合わせていたとしても、やっぱり人と人との間に横たわるものは言葉であり、大事なのは言葉を「言う」「言わない」という二項対立に落とし込んでしまわないことなんだろうな。「言う」と「言わない」の間にはただ陥穽があるのではなく、広大なスペースが拡がっている、という指摘はとても面白かった。し、その視点が自分に生まれることで「言えないけれど、言えないなりにも動き方がある」という希望も見出せる。 どんな形であれ「対話」は政治(他者との擦り合わせ、折り合い)には必要不可欠で、その方法を「言う」「言わない」という文脈から抜け出して考えていく柔軟性を身につけられる一冊だと感じた。最後の章、「戦争の対義語は平和ではなく対話である」という一節はずっと忘れないでいたい。

1投稿日: 2025.02.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ政治のお話ではないのでご安心ください。 言いたいのに言えない事ってたくさんありますよね。それでずいぶんモヤモヤとしてきたなと思っている方もたくさんいると思います。家族、パートナー、職場、PTA、自治会、学校‥などなど、本書は、なぜ言えないのかを分かりやすく紐解いてから進めていきます。 けして 安直なハウツー本ではありません。発言力や自己主張を叫べと言っているのでもありません。そこが 本書のいいところです! 著者の岡田さんは、読者に対して丁寧に親切に、なんとか言葉や振る舞いで思いを伝える工夫やきっかけを提案してくれます。 ゼロから始めるのではなく、すでに持っている経験や技術を活用しながら、一緒に考えていく姿勢がとても胸に響きます。 理論編と実践編で構成されています。 【理論編】 「声を上げよう!と言われても」 「言うための技法」 「やるための技法」 【実践編】 第1章 ネトウヨになった父に暴言はやめてと言いたい 第2章 「男なら泣くな」と子どもを叱る 夫に言いたい 第3章 マンション管理組合の長老に「話を聞いて」と言いたい 第4章 PTA 活動で「ムダな仕事は省こう」と言いたい 第5章 会社に給料をあげてほしいと言いたい 第6章 子どもに「ダメなやつ」と言った担任の先生と学校に言いたい 第7章 近隣外国人に生活マナーを守ってほしいと言いたい 第8章 地域イベントをやってみよう と言いたい 第9章 多様な選択肢を作って、と 政治に言いたい 第10章 戦争をやめてと世界に言いたい 本書は、言えなくて困っている人に手を差し伸べることではなく、「もうかなりできているのに、そのことに気がついていないこと」に 「それですよ 」と指さすことが目的だと著者は述べています。モヤモヤしている読者ひとり一人が、1ミリでも「自分にもできそう!」と思う部分があって実践に移そうとするときの、優しい“背中押し”を感じる内容でした。

1投稿日: 2025.01.31 powered by ブクログ

powered by ブクログPTAの話題が目次にあり、こういった話題でPTAのことって珍しいなと思って手に取ったが 読んだことある、 「政治学者、PTA会長になる」の方ではないか! 言いたいことは、 勇気を出して 言い方変えたり 黙ったり してみる そして 対話する。

0投稿日: 2025.01.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ特に後半の実践編を読み進めることで、そもそもの前提でゴールとしていた地点が果たして本当にゴールなのか?という問いに気づけた事に驚きつつも視界がひらけた気分になれた

3投稿日: 2025.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ小田嶋隆さんきっかけで読みはじめた著者とは、同年齢だとか共通のご縁もあり、新刊が出る度に読んで10年以上になる。10冊目になる本書では紹介されるエピソードのそこかしこに、“友人知人やわたし自身”を発見するような解析度。著者本人の声が聞こえてくるようで、とてもおもしろかった。個人的には“傾聴”の意義を再確認できたこと、本書が今年の読み納めで通算100冊目だったのも嬉しい。

10投稿日: 2024.12.31