総合評価

(4件)| 3 | ||

| 1 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

昭和史。番号1なので,まだ戦争があっだ昭和から始まり、田中角栄,オイルショックまで。いろいろ読んで知ってるつもりだったが、実は全然知らない時代だった。著者は、その時代に売れた本や映画、事件、世相と,それをなぞるようにしてその時代特有の雰囲気の物語を交互に書いて,その構成が面白い。冒頭のクリスマスイブの客、かつて軍隊が一緒だったという男が不在の父をたずねてきて寒い冬の夜母と子が駅までその男を送る物語がものがなしくていかにも戦争があっだ昭和。 評論部分で取り上げられている作品は、 山びこ学校,石坂洋次郎の青春小説、にあんちゃん、小田実なんでもみてやろう、二十歳の原点、田中角栄私の履歴書。 テレビやラジオで同じ情報を共有していた時代。良くも悪くも,そこから生まれる空気,日本に特に強く分厚い空気,分厚いけど砂のようにチリのように軽い、どのエピソードも評論も、須賀さんの言う精神の空白をそんな空気を吸い吐き忘れ、今なら消費して、という私たちの日本の社会のありよう、今の様々な社会問題に至る、つながる様を提示している。 新潮文庫版解説は、須賀敦子さん。 空虚な,精神の後進国である日本, この国では、手早い答えを見つけることが、競争に勝つことだと、そんなくだらないことばかりに力を入れてきたのだから 人が生きるのは、答えを見つけるためでもないし、誰かと何かと競争するためなどでは決してありえない。ひたすらそれぞれが信じる方向に向けて、自分を充実させる。そのことを私たちは根本のところで忘れて走ってきたのではないだろうか。 平成8年とある須賀さん解説の言葉は20年以上経つ今より濃厚に受け止めるしかない。

0投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ

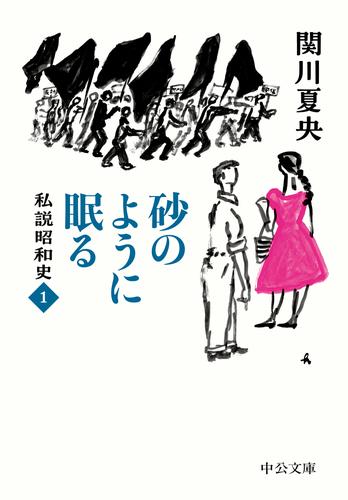

powered by ブクログ本書「砂のように眠る」のオリジナルは、1997年に新潮文庫から発行されている。最後に筆者・関川夏央の「自著解説」が付け加わってはいるが、基本的には1997年のものと内容は全く同じである。内容が同じものを、今回は中公文庫として発行した、中央公論社の意図は分からないけれども、私自身、以前の新潮文庫版も読んでいて、それでも、今回、再度購入し読んでいるので、私のような読者、要するに関川夏央ファンをあて込んで発行したのかもしれない。 再読してみての印象は、やっぱり関川夏央は文章がうまいということ。格好つけているような、一種拗ねているような、そのような独特のタッチの文章であるが、関川夏央の他の作品を読んだ時にも、そして、本書を何十年か前に最初に読んだ時にも、私はこのような文章が好きなのだということを、読みながら感じた。 新潮文庫版は1997年の発行であるが、本書のあとがき的なものの日付は、1993年6月となっている。文庫になる前に単行本でも発行されたのだと思う。今回の中公文庫版の副題は、「私説昭和史1」であるが、1993年は、平成5年であり、昭和が終わってから、ある程度時間が経ってはいるが、昭和時代のことが、まだ肌感覚として残っている間に書かれたものだ。しかし、1993年に、これが書かれてから、既に30年以上が経過している。本書の中で筆者が描写していた日本の社会の姿も、変わっている部分がある。 筆者は、あとがき的な部分で、本書が対象としていた時代を総括して下記のように書いている。少し長くなるが、引用してみる。 【引用】 昭和二十年代後半から昭和三十年代全般にかけて、きのうよりはきょう、きょうよりはあしたがよくなると信じる空気が、その内容についてはつぶさに検討されることなく醸成された。そして、異常な技術の進歩をともなった生活水準の良化という側面では、それはたしかに実証されたのだった。 しかし、技術の進歩が人間の進歩につながるという楽観こそ、実は戦後最大の誤算だったといえる。貧困は大きく後退し消費生活は著しく豊かになったが、人間の内実はかわらず、社会そのものにも本質的な変化は見られなかった。日本社会は、むかしあったような性格とかたちを温存しつつ全体の生活水準のみずりあがり、たとえば、ひとの嫉妬すべき対象がきょうあすの食糧や月ごとの収支から、世襲財産、美貌、血筋など自助努力によっては得がたいものに移っただけということができる。 誰もが食うに困らず、誰もが意見めいたものを持ちながら自らの存在と仕事の社会的意味を問わずに済み、なにごとに対しても自分の快不快と幸不幸の基準に照らして判断すればこと足りる社会、それが経済成長と消費拡大を絶対善とした「戦後」時代の到達した高度大衆社会である。 【引用終わり】 私は筆者よりも10ばかり年下になるので、筆者が経験したことと、自分が経験したことは違うのかもしれないが、それでも、「社会そのものにも本質的な変化は見られなかった」という部分は、「そうかなぁ~?」と思ってしまう。貧困が著しく減少したり、消費生活が豊かになることは、本質的な変化ではないのだろうか?逆に、筆者の言う「本質的な変化」のあった時代ってどういう時のことを言うのだろうか?とは思ってしまう。「技術の進歩が人間の進歩につながるという楽観」が誤算と言っているので、文脈からすれば、「本質的な変化」とは「人間の進歩」のことを言うのだろうが、果たして、「人間の進歩」とは何だろう?どのような時代にそれは起こったことがあるのだろう?と思ってしまう。 また、生活水準があがり、誰もが食うに困らず、他人の月ごとの収支を妬まずに済むようになった、という筆者の言う社会は、実は幸せな社会だったのだろうと、今の、昭和の後の平成も終わり、令和に入った今になって思う人も沢山いるのだろうと思う。昭和が終わって少し経って、バブルが崩壊し、平成の間に日本はほとんど経済発展せず、従って、生活水準は豊かにはならず、最近では、貧困問題・格差問題が露わになりつつある時代になってしまっている。だから、関川夏央は、少したかを括り過ぎていたのだろうとも思う。 ということで、詳しく読むと、内容につっかかってしまいたくなる部分も多いのであるが、それでも、本書の再読は楽しい経験であった。

19投稿日: 2025.01.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ関川夏央『砂のように眠る 私説昭和史 1』中公文庫。 関川夏央による『私説昭和史』の三部作の第一作。昭和を舞台にした短編小説と昭和のベストセラー評論とが六章ずつ交互に並ぶ十二章で構成されるという面白い造りになっている。 著者の関川夏央の名前を初めて認識したのは谷口ジローと共著の『事件屋稼業』である。関川夏央は、自分よりも一回りほど上の年代で所謂、団塊の世代であり、昭和という極めて特異な時代を良く知る作家の1人であろうと思う。 昭和という時代は戦争と敗戦、貧困、焦土からの復興、高度経済成長期、1億総中流時代、バブル期、バブル崩壊、学歴社会と格差社会の到来という浮き沈みの激しい時代だったという点では、極めて特異な時代だったと言えるのではなかろうか。 『クリスマスイブの客』。昭和生まれの自分には非常に懐かしい描写が多数描いている。あの時代を懐かしむようになったということは、それだけ歳を重ねたということなのだろう。読んでいて、この作品を谷口ジローが漫画化したらきっと面白かったに違いないと思った。この小説の主人公は8歳の小学生である。父親が会社の宴会で不在のクリスマスイブの夜、家で母親と2人で過ごしていると、長谷川と名乗る軍隊時代の父親の知り合いが訪ねて来る。傷痍軍人、バタークリームケーキ、ラジオ、尋ね人と懐かしい昭和の風物が登場する。 『山の民主主義 ―『山びこ学校』が輝いた時代』。無着成恭の『山びこ学校』とは懐かしい。戦後から経済成長期に入っても農作物の不作などで、食いたくとも食えない時期があったようだ。田畑のある地方の農家はそれなりに食べることには困らなかったようだが、農家の子供が山で薬草や山菜を採って家計の足しにしていたと言う。しかし、本評論に描いているように昭和の時代には近所や学校での助け合いがあった。現代では自分の家の困窮はひた隠し、非合法な手段で金を手にしようという若者たちが増えているように思う。 『みぞれ』。旧友との束の間の再会。時代の移ろいと共に生活は様々と変化していく。タイトルの『みぞれ』は農村の風景を描いた画家の佐藤哲三の作品から。自分は旧友との再会が楽しみだったのは、せいぜい社会人になって10年くらいまでだった。10年という年月は人間の性質を全く変えてしまうだけの長い時間だと思う。社会に出て、様々な裏切りに遭えば、今さらながら友を持つ気になれない。 『日本の青春 ー石坂洋次郎に見る「民主」日本』。何故か関川夏央は、石坂洋次郎の『若い人』『青い山脈』『陽のあたる坂道』『あいつと私』から、当時の世界から見た日本の姿、日本の家族の様をかなり批判的に論じている。昭和という時代は軍国主義や封建制の影響がまだ残り、堅苦しいところもあった。現在の令和の世が自由で良いのかと言えばそうでも無いと思う。自由の背後には自助が付き纏い、それが足枷となり、結局は自由に振る舞えないことになるのだ。自由に振る舞えないから権利という名の暴力を振りかざした挙げ句、金銭に困った若者たちは善と悪の境目が解らず、トクリュウ詐欺や強盗殺人に手を出すのだ。 『思い出のサンフランシスコ』。中学校の柔道部の仲間たちは高校、大学、社会人とそれぞれの道に進み、少しずつ疎遠になっていく。中学校時代の『思い出のサンフランシスコ』にまつわる甘酸っぱい思い出も遥か過去のものになる。本作に少し描かれているダラスで起きたケネディ暗殺事件は丁度、自分が生まれた年に起きた事件なので、リアルタイムでは記憶に無い。社会人になり、ダラスに出張した際に暗殺事件の起きた場所に行ったことがある。ケネディ暗殺現場は観光地と化していた。その出張の際、行きの飛行機がサンフランシスコでのトランジットだったことを思い出した。 『『にあんちゃん』が描いた風景 ―日本の貧困、日本の理想』。『にあんちゃん』は安本末子という少女が小学3年生から5年生までつけていた日記の集成である。『にあんちゃん』とは2番目の兄ちゃんという安本家だけの言い方のようだ。両親を失った兄妹が貧困にも負けず、身を寄せ合って生きる姿が描かれる。安本家は在日韓国人であっただけに普通の日本人以上の困難を味わっているようだ。今の日本でも所得格差が問題になっているが、当時は食えるか食えないかという生きるか死ぬかのレベルの格差があった。 『春の日の花と輝く』。昭和40年代の高校生たちの青春譜。昭和の高校生は大人びていた。他人と同じことをするのを善しとせず、皆がそれぞれの主義主張を持っていた。そのせいか主義主張が合致すれば学生運動みたいな巨大なエネルギーになったのだろう。 『ある青年作家の帰国 ―『何でも見てやろう』という精神』。小田実の『何でも見てやろう』は学生時代に読んでいる。英語も満足に話せないのにフルブライト留学生に選ばれ、アメリカに渡り、その後、世界各国を旅した貧乏旅行記である。日本が戦後、復興から経済成長と内向きの指向だった時代に世界を見てやろうと飛び出した学生作家の勇気は同書をベストセラーにした。確かに若いうちは自分の力と経済力で日本国内、世界各国を見た方が良いだろう。現代の若者でそういう行動力を見せる若者がどれだけ居るだろうか。 『ここでなければどこでも』。かわいそうな男の元で暮らす不思議な女性の話。昭和という時代の特異性や風景が色濃く描かれる。何にしても、あの時代はおおらかだったと思う。東京で一人暮らしを始め、働いていた青年が仕事を辞め、アパートに引き籠もっていた。ある日、ふと思い付いて小さな飲み屋に入ると、客のエリコと知り合い、不思議な縁から同棲を始める。 『一九六九年に二十歳であること ―『二十歳の原点』の疼痛』。『二十歳の原点』はベストセラーとなった20歳という若さで自殺した高野悦子の日記である。人間関係に苦悩し、失恋、学生運動を経験しながら、自身の存在に疑問を感じ、煙草と酒に溺れ、壊れていく若い女性の吐露。若いが故に悩みは尽きず、多くの人間はそれを乗り越えているのだ。 『時をへてもみんな嘘つき』。大人な男女の会話。昭和の若者たちは本当に大人で、それぞれが自分の得意分野の知識を持っていた。今とは違い、ネットやSNSなど無い時代にそうした知識を得るために多くの本を読んだものだ。商社に入り、海外赴任していた大学時代の友人が亡くなり、その葬儀に出席した主人公はやはり大学時代の同級生の女性と再会する。ひとしきり思い出話に花を咲かせ、昔を懐かしむ。大人な男女の綺麗な別れ…… 『田中角栄のいる遠景 ―『私の履歴書』と乾いた砂』。今の総理大臣や政治家と比べて、田中角栄の豪放磊落ぶりと政治手腕は群を抜いている。調子に乗り、アメリカを脅かすまでに日本経済を発展させ、アメリカの罠にハマったのだろう。そんな田中角栄が14歳で土方になり、政治家への階段を上り、頂点に立つまでの道程を描いたのが『私の履歴書』である。 本体価格1,100円 ★★★★★

59投稿日: 2024.12.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ団塊の世代の著者が一九九三年夏、四十三歳のときに出した、「昭和戦後」を振り返る本。自身をモデルとした「平凡なコドモが、変化のはげしい時代相のなかで、どんな知見態度を身につけながら長じたのか」(p340)を短編小説として書きつつ、その合間に昭和をいろどったベストセラーについてのエッセイを挟み込んだ構成になっている。取り上げられた本は無着成恭『山びこ学校』、石坂洋次郎の『青い山脈』その他の著作、安本末子『にあんちゃん』、小田実『何でも見てやろう』、高野悦子『二十歳の原点』、田中角栄『私の履歴書』。上智中退の関川のこの本が新潮文庫に収められた一九九七年時点での文庫解説もこの中公文庫版に収められているのだが、書き手が須賀敦子であるのを確認して、ああソフィア、と思った。一九九〇年代の上智周辺の空気感(須賀敦子も渡部昇一もごちゃ混ぜにしたスノッブな感じ)を真空パックしたまま二〇二四年にいきなり缶切りで蓋開けられたような読後感といったらいいだろうか。鼻持ちならない本なんだけど、でも最後まで読んだ。父親の日記うっかり見つけてしまって、うげえ、と思いつつ読んでしまったような感覚。〈私説昭和史 三部作〉として中公文庫から続いて刊行されるようで、恐ろしくも楽しみでもある。

3投稿日: 2024.12.11