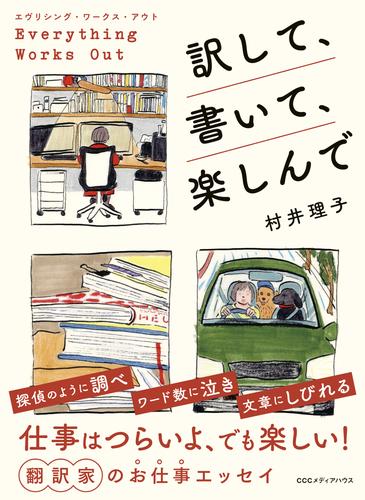

総合評価

(27件)| 5 | ||

| 12 | ||

| 6 | ||

| 0 | ||

| 1 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ村井さんの文章は呼んでいて、ワクワクもするし、ウンウンと納得もするし、何よりスッーと心の中に入ってくる。 とっても身近な感じがして、まるで親戚の人のように感じてしまう。

5投稿日: 2025.09.26 powered by ブクログ

powered by ブクログ村井さんの読みやすいことば使いが心地よい。好きなことを見つけたら、人一倍努力する。特にそれを"知る"努力。当たり前のようで、誰にでもできるわけではないことが改めて書き記されている、心強い誠実な一冊。

0投稿日: 2025.08.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ書くこと、外国語翻訳に興味がある人は、すごく参考になるし、『私もやってみようかな』と思える情報に溢れている。 私も書くことが好きだけど、その分書き続けられることに憧れを抱いているので、そういうしょうさいの描写がすごく好きだった。下手でもなんでも、経験値を増やす、費やす時間を増やす…それが何よりもスキルアップに繋がるんだなぁと。 また、「『傷つけるから書くのをやめたい』という気持ちが、『誰』を傷つけることを恐れているのか、自分が傷つくことを恐れているんじゃないか」というのはなかなか的を得ていて、かつ厳しい目線だなぁと感じた。炎上しても、ネガティブコメントを見かけてもある程度受け流せる、ってのは結構「年の功」もある気がした。

0投稿日: 2025.08.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ読了! 翻訳者って何を考えて翻訳してるんだろうとか 知らない世界を覗けて楽しすぎた。 人生の頑張り方の参考をもらえるような本で、 村井理子さんの文体めちゃ好きだ。 この人の翻訳なら読めるかもしれないと 今思っております。

0投稿日: 2025.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

翻訳家に憧れて、翻訳の勉強をしたことがある。少ないながら、フリーランスとして産業翻訳を仕事として受けていたこともある。 でも私の場合は、それを「自分の仕事」として生きていくレベルには到底達することができないと結論づけた。 翻訳というのがいかに難しく、根気と熱意が必要な仕事なのかわずかでも実感をもって分かるから、著者の翻訳・言葉への向き合い方をとても素敵だと思った。 「翻訳家は、英語(外国語)ができるのは基本、 そのうえでどれだけ日本語を磨けるか、 これに尽きます」 強く共感すると共に、尊敬した。 そしてやっぱり、言葉のプロに憧れてしまう。

1投稿日: 2025.07.07 powered by ブクログ

powered by ブクログ初めましての作家さん。人気の作家さんなのは承知してます。図書館でリクエストした時も、何番目かの順番待ちで暫く時間がかかりそうだなぁという印象でした。 本を読むようになってから気になり始めたのは、本の関係者たち。本屋さんや図書館の司書さんなど。小説家や翻訳家も最近だと作品以外のSNSやテレビなどで発信する方も多く、受け手としてはその作品を更に深く楽しめる機会を貰えて嬉しい限りです。 この本で著者の村井理子さんが書かれて印象的だったのはこんなところです。 メインのお仕事の翻訳と、サブのエッセイのお仕事をどうやって共存させていくか。 二つのお仕事が、相互に影響しあって相乗効果を出しているのが印象的でした。 翻訳のお仕事が大好きなのがエピソードの端々から感じられます。翻訳にはじっくり時間をかけるタイプなのだそうです。登場するレストランを実際にGoogle Earthで写真や口コミを確認したりもするのだそうです。 文字数は少ないし、テーマもお仕事ものという感じで比較的サラサラ読める本でした。 今度はお兄さんが亡くなった時のことを書いた「兄の終い」読んでみようかな。 こちらは覚悟して向き合うべき一冊かもしれません。

6投稿日: 2025.06.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ【読了】『訳して、書いて、楽しんで』 村井理子著 本棚に眠っている洋書を、一文目から丁寧に訳してみたくなった。思えば、高校、大学と、英文を日本語に訳すのが大好きだった。辞書には載ってないけど、文章にぴったりの日本語を当てはめるのが楽しかった。大学を卒業してからも、洋書を買ってきて、ちまちまと訳し続けていた。 しかしあるとき、ぴたりと止めた。誰から言われたのか、自分で思ったのか、「これ、意味ある?」と、急に冷めてしまったのだった。 振り返ると、目的がすり替わってしまったのだと思う。「楽しむため」から、「英語力を上げるため」に。実践的な勉強に切り替えたことで、英語力を上げることはできた。でも、ふと我にかえって思う。なんで私、英語力あげたかったんだっけ。 本書を読んで、気づいた。手放してはいけないのは「面白がること」「楽しむこと」。わくわくが1ミリでも奪われそうになったら、全力で戦わないといけない。「意味」なんて、その時々で、時代や自分自身の変化で、移り変わったりひっくり返ったりする。でも、心の底からの「楽しい」は、きっとDNAレベルの本能だし、それがその人だけの個性になる。 心の底から「楽しい」ことをやってみよう。探してみよう。意味なんて考えずに。意味はきっと、後からついてくる。 >>p.41より 訳文に翻訳家のカラーは出ます。それは絶対に出るし、出てしまうものです。そう、出て「しまう」なんです。だから私は、そのどうしても出て「しまう」私というものを、出「してもいい」と自分が思えるレベルまで、おもしろい人度を上げていくことが目標です。滲んでしまう私が、おもしろい人であってほしい。

1投稿日: 2025.06.01 powered by ブクログ

powered by ブクログ出版翻訳家への道:胆力と熱意が扉を開く 村井理子さんが出版翻訳家になるまでの道のりは、小竹由美子さんのように、実績がないながらも翻訳したい本一冊分の訳文を持ち込むという大胆な行動に象徴されるように、強い意志と熱意が重要であることが語られます。出版社にとって未経験の翻訳家に仕事を依頼することはリスクがあるため、翻訳者志望者は、一部分でも良いから実際に翻訳してみることで、他の多くの志望者と差別化を図り、チャンスを掴む可能性が高まります。 地道な翻訳作業とエッセイ執筆活動の両立 出版翻訳の仕事は、一人で地道にコツコツと訳していく作業であり、言語のプロとしての矜持が求められることが述べられます。一方、エッセイ執筆は、初期のネット発信から始まり、日常の些細なことから大きなことまでを詳細に記録する習慣が、尽きないネタの源泉となっています。ユーモアの視点を大切にし、記録から当時の感情を乗せて執筆するスタイルが確立されています。 出版翻訳家デビューのきっかけと主なルート 村井さんの出版翻訳家デビューは、エッセイストとしての活動を見た編集者からの予期せぬ連絡がきっかけでした。出版社の編集者には、企画が社内で決まっている場合と、企画段階でコンタクトを取る場合の二つのパターンがあり、村井さんの場合は前者でした。出版翻訳家になる主なルートとしては、翻訳学校に通う、活躍中の翻訳家の手伝いをする、そして自ら訳した原稿を持ち込むという3つの方法が挙げられ、未経験者はリーディングの仕事から始める道もあります。 初翻訳の苦労と翻訳家としてのキャリア形成 初めての翻訳では、締切厳守の厳しさと、原稿が真っ赤になるほどの修正に苦労した経験が語られます。しかし、編集者との協力関係を築き、修正を受け入れることで翻訳家としての基礎が築かれました。長らく仕事がない時期も諦めずに、「受けた仕事を実直にやること」「日々の仕事を諦めなかったこと」がキャリア形成の鍵であり、夢のために無理をしすぎず、ふとした転機を待つことも重要だと述べられています。前の仕事が次の仕事につながるという連鎖も強調されています。 翻訳家の収益形態と成功の要因 出版翻訳家の報酬は、翻訳印税と翻訳料の二つの形態があり、経験が浅いうちは翻訳料主体であることが多いです。翻訳家として健やかに生きていくためには、複数の収入源を持つことが重要であり、村井さんの場合はエッセイ執筆が第二の柱となっています。成功している翻訳家は皆、努力を惜しまなかった人々であり、才能だけでなく、それを支える努力が不可欠です。 効率的な仕事の進め方とツールの活用 翻訳作業は締切順に取り組み、Kindleで原書を読みながら、自家製用語集を作成することで翻訳スピードを上げています。推敲後にはAudibleでの音声チェックを活用し、マルチモニターで複数の情報を同時に参照する作業環境を整えています。翻訳する著者の情報を事前にリサーチすることも、理解を深める上で重要だと述べられています。 編集者・著者との関係性とノンフィクションへの思い 編集者との良好なコミュニケーションの重要性、著者とは直接やり取りせず自分で調べ考える姿勢、そして翻訳を通じて著者への感情移入と理解を深める過程が語られます。村井さんのエッセイはアメリカのノンフィクションの影響を受けており、ノンフィクション市場の活性化への願いが述べられています。翻訳とエッセイの相互作用や、翻訳家の情報共有の姿勢、訳者あとがきの負担、日々のルーティン、SNSの活用、Amazonレビューへの向き合い方、そして書くことの力と困難、エッセイ執筆のヒントなど、多岐にわたる視点から出版翻訳家の仕事と生き方が描かれています。

0投稿日: 2025.05.16 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

翻訳家の日常が書いた本で、今まで知らなかった翻訳家の生活がわかって新鮮だった! エッセイみたいな感じでするする読めた。 語学力だけでなく、長文を読むことだったり、エッセイを書くような文章力、探究心、調べ上げる力がは必要なことが分かった。 私もまずはブログかエッセイ、日記を書いてみたいなと思った。

0投稿日: 2025.05.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ村井さんのエッセイ、好きです。特に『兄の終い』は夢中になって読んだので、出版の経緯を本書で知ることができてよかった。すごく強いお気持ちで書かれた本だったのだな、と驚きと尊敬の気持ちを新たにしました。 他にも翻訳書、著書の裏話満載で愛読者は楽しめると思います。村井さん初の翻訳書がSM小説だったなんて!そこからノンフィクションご専門になっていくとは。 贅沢を言うようですがもうちょいボリュームがあれば…なんて思ってしまいました。

1投稿日: 2025.05.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ翻訳家のお仕事についてのエッセイです。とても大変な仕事なのが、よくわかります。翻訳家になるには、どんなアプローチが必要なのか?だったり、気になる収入の話や、実際の作業環境(モニターが2台、できれば3台欲しいらしい)の話など興味深いお話を聞かせてもらいました。 村井さんの翻訳した書籍も読んでみたくなります。

4投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ

powered by ブクログどのようにして翻訳者になったか、翻訳者としての生活など。そういえばノンフィクションの面白さを知ったのは村井さんのおかげかも。これからもお世話になります!

0投稿日: 2025.05.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

本のそでには "みんなを笑わせたい 文章がうまくなりたい 翻訳がうまくなりたい" P35より "私がやってきたことは、 シンプルなんです。 ・受けた仕事を実直にやること ・日々書くことをあきらめないこと これだけなんです。 地道に取り組んでいたら 運命のほうが開けてくれて この三つの取り組みの一つでも 欠けていたら、今はなかったでしょう" 2020年に 「兄の終い」を初めて読んで 文章にひきこまれた╰(*´︶`*)╯ (映画化めでたい!嬉しい!) それから著者の本を読みまくった P52より "翻訳家はタイトルをつけない これは声を大にして言っていきたいです" ↑「射精責任」のことかな? タイトルや装丁が素晴らしい本 そして 文章もわかりやすくて 翻訳家が村井理子氏だったから 読みたいと手に取った本 "原文に忠実に (自分のカラーは出さない) 勝手に端折らない 自分の判断を入れない" P76より "人間は繰り返し努力をすれば、できるようになる。 繰り返すことによって誰もがエキスパートになれる" P78より "マイケル・ダグラスがウォール街で暗躍する系のデスクです" え?翻訳家のデスクは暗躍系?(≧∀≦) タイトルのように 「訳して書いて楽しんで」 が、よく伝わってきた♪ 以前、翻訳本(誰が訳したか覚えていないし、タイトルも忘れた) 読んで全く意味がわからなくなり 読むのをやめてしまったことがあるので翻訳にやや抵抗があったワタシ(T ^ T) 訳す方でこんなに違う? そして「訳者あとがき」は "フルマラソンの後の腕立て伏せを するような苦労"( ; ; ) いや!キツイわー フルマラソンの後に腕立て伏せは できるなら避けたいd( ̄  ̄) 選択制賛成 意外と知られていない出版翻訳の実態 をわかりやすく、丁寧に書かれている おわりに "ただひとつの「好き」を追い続けることは、決して無駄ではない" 翻訳に興味あるなしに関わらず 読んで欲しい( ´▽`) 落ち込んでられないよー♪!

35投稿日: 2025.04.18 powered by ブクログ

powered by ブクログブックライターの佐藤友美氏が、翻訳者は外国語を訳せるのはあたりまえで、それをいかに適切な言語に置き換えられるかが勝負。だから翻訳者は日本語を磨く努力をとてもしている、と書いている(意訳)。その例として挙げていた本だったので図書館で借りた。 自分が翻訳者でないからなのか、全然刺さらなかった。それどころか、「こういう本を読んでる場合じゃない」という気持ちになってそそくさと読了。 同じ著者の『兄の終い』はよかったのに。

2投稿日: 2025.03.29 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

兄の終いの編集者が後に「そう思わなければ編集者として終わってる。」って言ってたのが笑ったしプロフェッショナルだなあと思った。 クォン•ナミさん優しいな。 人生短いから気張っていこう。

1投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ

powered by ブクログご自身でも「日本のクォン・ナミ」と言われていると仰っているだけあって、クォン・ナミさんの著書同様、翻訳家になったエピソードやお金の話など、惜しげもなく披露してくださっています。 原作本はAudibleで聴いてみると、笑い声が入ってたりしてよりわかりやすいと。Audibleは未経験なのですが、筆者が読んでくれているバージョンとか聴いてみたいなと思いました。 貴重な情報が多く、とても良い本です。

1投稿日: 2025.02.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ村井さんが訳された、海外のノンフィクションの作品を読んでみたいと思った。 淡々としたあっさりした文章なのに 翻訳にかける執念 書くことが好きなこと が伝わってきた。 普段読まないジャンルの本で大変気分転換になりました。

8投稿日: 2025.02.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ翻訳家のデスク周りの話が特におもしろかった。そうだよな、人の頭の中から出力されたものを自分の頭で言語を変えてもう一回出力するんだから、そりゃそうだ。

0投稿日: 2025.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ村井さんもそうだけど、翻訳者のみなさんは「翻訳はもうからない」と言っている。 それでも続けられているのは、翻訳が本当に好きだからなんだろうな〜 翻訳するということは、著者と長い時間を過ごすこと…確かにそうだ。著者の分身となって書かないといけないだろうし… 登場する場所の実際の写真や地図を確認すると、イメージが湧く…ということで、自分も意識して翻訳してみようと思った。きっと訳文のディテールにも影響するよね

1投稿日: 2025.01.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ「書く」という大きなくくりにしたときに、一応同じ領域で仕事をしているので、参考になるかなと思ったのだけれど、ちょっと肩透かしだった、という印象。 多分それは、私がすでに自分の仕事のスタイルややり方を確立できていた、ってことなんだと思う。 ちゃんと本にも書いてあったとおり、書く仕事、というよりも「翻訳」という絞った領域について、これからやってみたいと思う人、本格化させたいと思う人がターゲットで、そういう人にはすごく有効だろう。 最前線で仕事を続けるには、情報を取り続けるしかないし、その感度が大事だな、ということを戒めのように再認識した。

3投稿日: 2025.01.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みやすかった、サクッと読める! 翻訳をやりたいなと思ってる人のヒントになるかはわからないけど、書く人の生態を垣間見た気がした。

9投稿日: 2025.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

図書館で見かけてなぜか気になった本 お名前見ても気づかなかったけど、読もうと思ってた一からつくるトースターの本の訳者さんだった 今回で訳者さんのこと知ったから深く入っていけそう 翻訳はただ海外の文章を訳すだけかと思ってて 今回初めて原作者のことのことを調べたり、背景をとことん調べたうえで一から文章を書いてるとあって、ただ訳すだけじゃ読み物として成立しないことに気付かされた ドキュメンタリーものだと、ストリートビューとか地図まで調べるとあって、いまはネットがあるけどない時代は調べるだけで大変だっただろうなと思ったり。 翻訳者さんはタイトルを付けなかったり、今までイメージしてたものとは全く違う世界だった おわり のラストにあった、 「落ち込んでいる暇はありません。 私たちの人生はそこまで長くないのですから。」にハッとさせられた。 仕事も私生活もきちんと向き合っていきたい

0投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログエッセイって感じ、良かった。 下手な仕事の啓発本読むよりこの本の方がしっかり仕事に対して向き合えそう。

0投稿日: 2025.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ翻訳愛に溢れ、仕事に誇りを持っている様子が文から伝わる本でした。真面目で、楽しみを見いだす作者の姿勢に脱帽です☺️

0投稿日: 2025.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の村井理子さんは、 「出版翻訳の仕事がしたいです。どうしたら翻訳家になれますか?」 という質問をされたら、 「まずは1冊選んでください。そして、その本を最初から最後まで訳してみるのはどうでしょう。」と答えるそうです。 それは「責任を持って1冊の本を訳す。それは想像以上の胆力が必要なことだから。」だそうです。出版社にも1冊を訳せるひとが、ここにいるという印象を持ってもらえるということです。 村井理子さんは、インターネット創成期からメールマガジンを始め、元祖ウェブメディアサイトを続けているうちに出版社から依頼を受け、しだいに出版翻訳家になっていったそうです。 出版翻訳家になるルートとして、 1 翻訳学校に通う 2 翻訳家のお弟子さんになる 3 出版社に持ち込む をあげています。 また、芽が出ない焦燥感との向き合い方、仕事の実績がいちばんの名刺、など、出版翻訳家になりたい人には参考になる内容が惜しみなく書かれています。また、村井さんの日頃の仕事ぶりや翻訳に向かう心構えなど、翻訳家・文筆家、または文章を書く人のチカラになる実践的な本です。 わたしは、村井さんが翻訳や文章を書く上でのモットーともいうべき、次の言葉に勇気をもらいました。 みんなを笑わせたい。 文章がうまくなりたい。 翻訳がうまくなりたい。

78投稿日: 2024.12.22 powered by ブクログ

powered by ブクログあっという間に読みきってしまった自分を責めたい。もっとゆっくり味わえ、と なんて昨日思ったばかりなのに今日もまた あっという間に読みきってしまった自分を褒めたい。ほら、面白かっただろ、と

1投稿日: 2024.11.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ感想 毎日絶えず訳す。休みだろうが関係なく。そんな厳しくも楽しい歩み。積み重ねた日々が信頼につながり仕事が生まれる。そんな時間の繰り返し。

1投稿日: 2024.11.06