総合評価

(34件)| 10 | ||

| 16 | ||

| 0 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ今一番信頼してる言語学者。難しいことを分かりやすく伝えてくださる。こんな面白い例えで日本語の魅力を伝えられたらいいな、と羨ましく思いながら今作もほくそ笑みながら読み終えた。 3作目どんなタイトルで、どんな話題で言語学の魅力を伝えてくれるのか楽しみです、私は。

1投稿日: 2025.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ鉄板です。このシリーズを読むと、著者の読んだ本なども紹介されていて、色々興味が喚起されます。お陰さまでプロレス、暗渠、真剣師などの世界を覗くことができました。 あと、川添せんせいは小説も面白いです。

0投稿日: 2025.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ~日常にある言語学のトピックをご覧あれ!~ 電子ブックへのリンク: https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000169175 ※学外からはこちら→ https://www.lib.hokudai.ac.jp/remote-access/?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000169175

0投稿日: 2025.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ控えめに言って、超楽しい。 1作目よりパワーアップしています。 言語学を修めていて、プロレスが好きな人に是非すすめたい。

0投稿日: 2025.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ今回も楽しませて頂きました。私は川添作品の中このシリーズが一番好きかも。楽しくて噴き出しながら読めて、なおかつ「なるほど〜」ってなる。今回は創作とコント編、どれも面白かったですね。レスラーのコメントも相変わらず面白い。「時語句連合」には笑いました。「あるあるネタ」の考察、これ最高! Round3、早く読みたい〜。

0投稿日: 2025.07.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作が面白かったので、Round2も買ってみた。軽妙な語り口は前作同様。ただ前作を読んでいるので、インパクトは前作ほどではなかった。言語学と無関係の人も楽しめる一冊。

0投稿日: 2025.07.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学で一般人が分かりそうなことを解説している本の第2弾。いたるところで、へぇーとなるところがあり、今回も楽しく読みました。プロレスネタが少なくなっていますが、その分、本筋の言語学について深く解説しているような気がします。気に入ったのは「ミスリーディング・セミナー」。これを読んで、紛らわしい見出しの記事が量産されないといいなと思う。何度もミスリードされたから。あと、漠然と日本語は曖昧で非論理的と思っていたが、明確に否定できることが分かった。第3弾も読みたい。著者の連載は続いているので、きっと出るだろう。

8投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ★館長の本棚★ 友次副図書館長2025推薦図書 【所在・貸出状況を見る】 https://sistlb.sist.ac.jp/opac/volume/271085

0投稿日: 2025.05.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ相変わらずおもろい。 シュールな挿絵も相まって最高に笑える1冊。 これほど笑い声が漏れ出す読書体験はなかなかない。

0投稿日: 2025.04.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ相変わらず面白い。 自分が考えてもみなかったトピックもある。 その一つが「死語」であるかをどう判定するかという問題。 たしかに、若い世代には古い言い回しをしてもキョトンとするだけ。 それは100年前の語句だからでも、10年前に流行ってすたれた流行語でも同じこと。 古い流行語が若い世代にリバイバルする現象は、私自身見聞きする。 例えば今の十代の子どもたちは「よっこいしょういち」を意外と知っていたり、使っていたりすること。 横井庄一さんのことなど知らないだろうに。 「古い言葉=イタい言葉」が成立するのは、流行時を知っている人だけだというのだ。 倒置文(後置文)の2タイプの話も。 ・古い情報を後ろに わかりきっているから後回しにする。 一応確認のため文末にあえて言うことが強調効果に ・新しい情報を後ろに ①不完全な文に後付けで情報を補う ②注目させるため、わざと文末に置く こんな研究の流れを整理してから、ジョジョの不思議な倒置を分析する。 ネットにあふれるミスリードを誘う表現を分析したコント、ミスリーディング・セミナー、接頭辞・接尾辞を扱ったコント、接頭辞BLUESなど、ゲラゲラ笑いながら言葉について見直すことができる。 まだ「UP」での連載が続いているということは、Round3も出るに違いない。 楽しみにしていよう。

0投稿日: 2025.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ1巻に引き続き面白かった。前巻よりは言語学濃度が増している気がするのは、連載が続いて塩梅が分かり、著者が自分のフィールド寄りで戦えるようになったからかな?。前書きもやたら面白かったのだが、本文を読むとこの短めの文章を書くのにもあれやこれやと工夫しているのだろうなぁと改めて思うのでした。続刊希望♪

0投稿日: 2025.02.13 powered by ブクログ

powered by ブクログメトニミー(換喩)のない世界の創作ストーリーが面白い。やかんを止める、卵を焼く、鍋・丼を食べるは、説明されないとおかしさがわからないほど、日常使っていました。ただし、異動直後の職場では、比喩、概念的な表現では共通理解が育っておらず、よく分からないことがあります。

0投稿日: 2025.02.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作に続いて期待を裏切らない知的でユーモアたっぷりの作品。著者は大学教授でありながら上から目線の書き振りは決してなく、謙虚に物事を捉えて、丁寧に伝える姿勢に非常に好感がもてる。 Round3にも大いに期待をしたい。

0投稿日: 2025.02.04 powered by ブクログ

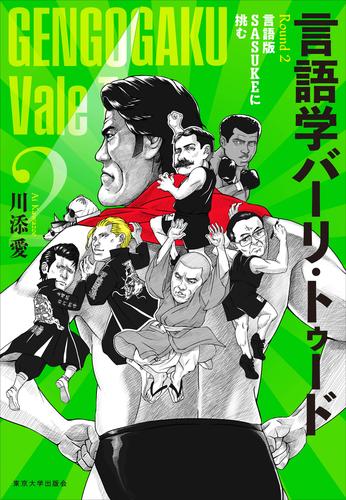

powered by ブクログ02:言語版SASUKEに挑む 04:あるあるネタはなぜ人を笑顔にしがち♪なのか を楽しく読んだ!04ではRGに触れられている。 11:(創作)メトニミーのない世界 メトニミー=換語の概念がよく分かった。 10:話題のAIをちょっと真面目に解説してみる 噛み砕いて解説してくれており親切だった。 バーリトゥード1&2を読み、雑誌(東大UP)へ投稿されている軽い文体であることもあり、面白く読んだ箇所もあった。 注が充実しており、参考文献も記されているのでまた時が来て読み返したら新たな発見がありそう!

0投稿日: 2025.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語に関わる様々ことを面白おかしく紹介してくれるエッセイの第二弾。日常生活にある言葉の不思議について、専門的だったり、専門的じゃなかったりしながら説明してくれる。あくまでエッセイなので、楽しく読み、おっ、と思うことが大事。 著者と同年代で、特にプロレスやお笑い、漫画に興味があると、ストライクなのだが、それ以外だとネタについて行くのが大変かも。私はドストライクです。

0投稿日: 2024.12.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ◆婦人公論(2024.12.20):お笑いや流行りの名言から、「日本語」の原理や法則を繙く〜『言語学バーリ・トゥード Round 2: 言語版SASUKEに挑む』【サンキュータツオが読む】 https://fujinkoron.jp/articles/-/14723 ◆和泉悠『悪い言語哲学入門』ちくま新書(2022/02/07) https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480074553/ (「06 悪い言葉の秘密」で紹介) ◆川添愛 『世にもあいまいなことばの秘密』ちくまぷりまー新書(2023/12/05) https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480684684/(「12 日本語は「世にも曖昧な言語」なのか」で紹介)

0投稿日: 2024.12.24 powered by ブクログ

powered by ブクログエッセイとしてのキレがめちゃくちゃ良いのですきなのですが、大規模言語モデルの説明がさすがにたいへんにわかりやすかったです。

0投稿日: 2024.11.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ日常生活のアレコレを、言語学的観点から解説してくれる本書。文章はもちろん、妙にリアルなイラストも素晴らしい。 著者は「日本語は(他の言語と同様に)素晴らしい」と言い切ってくれており、自虐的にならずに素直に読める。 最初の「気楽な文章が、気楽には書かれていない」という告白」から、「接頭辞たち(!)が語るあとがき」まで全編一読の価値あり。読み返しにも耐えうる内容。 連載が続いているので、Round3 が今から楽しみだ。

7投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ

powered by ブクログhttps://www.nikkei.com/article/DGKKZO83730180X20C24A9MY5000/

0投稿日: 2024.11.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学を勉強したかった。だけど、言語学ではなかなか収入を得られることは難しいと感じていた。 だから、この著者が縦横無尽に言語学をわかりやすく、かつ、楽しませてくれる本を書いたことに感謝する。「ことばと文化」、「武器としてのことば」を大切に読んでいた頃が懐かしい。

1投稿日: 2024.11.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ[図書館] 読了:2024/11/4 借りてその日に読み切ってしまった。 1巻より言語学成分濃いめ?プロレスネタもやや増量な感じ。 p. 211 「外国語効果:外国語での思考が意思決定バイアスを軽減する」説は面白いなー。 2025/5/18 再読時、裏表紙カバーの作者さん(のイラスト)の特攻服の腕に「このほんをよめ まよわずよめよ」と書いてあることに気づいたw

0投稿日: 2024.11.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ2作目になって、だいぶ連載にこなれてきたのか、学術的な内容よりも読んで楽しい内容になっている。それでも日本語が曖昧か、非論理的か? などといった考察は楽しい。 3作目も出ますように。

4投稿日: 2024.11.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ楽しみにしてたシリーズ。今回も面白かった。メトニミーって言葉知らなかった。(〇〇〇ミーというとロボトミーを連想してしまう…)換喩はテレビ番組の「辞書で呑む」で知ったばかりなので面白く読んだ。

0投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ今回もノリノリですね、 読む私も、前作を知った上で読んでるので、違和感なく楽しく読みました(笑)。 (前作読み始めた時は、マジで、「数の女王」という小説を書いている川添愛さんと同姓同名のプロレス好きな男性がいるのかと思いました、、)

1投稿日: 2024.10.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作と同様に気軽に読めて面白かった。 川添さんは、「日本語を話す人の無意識レベルの知識」の研究者。 言語学の話題から直ぐに脱線するが、脱線する方向がプロレスなのでプロレスファンには嬉しい。 プロレスラーの発する言葉を分析したりするのだが、その時の状況を知っているので理解しやすい。 例えば、「お前を倒すのに3分も要らねえ。5分で十分だ!」 これは「日本語は非論理的な言語なのか」の章で引用された、プロレスのあるシーンでのセリフ。 言われた猪木が何も言い返せない支離滅裂さが実に味わい深い。 第3章に「死語」の話題が出てくるが、私的に「これは死語か?」と思う言葉が最近増えている。 アベック、ドンピシャ、など、聞いたことがない若者にとっては単に知らない言葉。 死語かどうかは、その言葉がどの年代まで伝わるかを実感している年長の人が決める。 俵万智さんは「日本語の使い方が上手いアーチスト」は、3位:中島みゆき、2位:桑田佳祐、1位:レイザーラモンRG、と言う。 レイザーラモンRGの、あるあるネタには「そこに目を付けるの?」と感じる面白さがあるようだ。(私はよく知らない) 「重言」に関する話題も面白かった。 頭痛が痛い、馬から落馬する、は多少のわざとらしさを感じてしまうが、 およそ5分くらい、まず最初に、あとで後悔する、違和感を感じる、といった「重言」表現は普通に受け入れている。 本書は日本語の曖昧さに関する話題も多い。 湯を沸かす、やかんが沸騰している、鍋を食う、モーツァルトを聴く、などは皆おかしな日本語だ。 曖昧なのは言語自体の問題ではなくて、わざと曖昧な表現にして使う人間の問題なのだ。 こうした曖昧さに目を付けて、意図的に読者を騙し注意を引くネットニュースの見出しの作り方も載っていた。 「人気アイドルBを恐喝の疑いで書類送検」→「えっ!アイドルBが恐喝した?」と思わせる。 記事は、人気アイドルBを恐喝したとされる人物が書類送検されたという内容。 最近はアクセス数を稼ぐために、ミスリードを誘うセコイ手法が乱発されている。 あざといテクニックでアクセス数を増やすのではなく、記事の内容で勝負して欲しい。 読者もバカじゃないので、何度か騙されればおちょくられていると感じ離れていく。 見出しも記事の内容も酷いと思うのが「現代ビジネス」と「プレジデントオンライン」。 単にウケ狙いで根拠が薄くガッカリする。 時間の無駄になるので、私はこの2つのWebサイトは読まないようにしている。 最近特に嫌だなと思っているのは、曖昧な日本語を使いこなしている政治家。 〇か×かで答えることはなく、どのようにでも言い訳できる言葉や表見しかしない。 曖昧表現をたくさん知っていると、責任回避能力は有能とみなされるから、皆が真似をするようになる。 はっきりモノ言う小泉進次郎や村上誠一郎が必要以上に叩かれる世の中も困ったもんだと思う。 しつこく文句を言ってくる厄介な奴が鬱陶しいから、曖昧な表現を使うようになるのかも知れない。 言葉の曖昧さは、わざと曖昧な表現にして使う人間の知恵なのだ。 が、言葉の曖昧さを楽しむのは芸人に任せて、政治家や評論家はもう少し明確に考えを伝えて欲しい。

39投稿日: 2024.10.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分、不器用なんで この本の1章ごと、 読み終えるや否や 「しょ〜〜もない!ガハハ(笑)」 ってツッコミを 入れてました。とめられないです。 作者の川添愛さん、すっごく調子に乗って ノリノリで書いてらっしゃいます。 やばい本でした。 おもしろい!

15投稿日: 2024.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ第一弾を凌駕する面白さ。 03言語に引導を渡す者 04あるあるネタはなぜ人を笑顔にしがち♪なのか 05最高にイカすぜ、倒置は! のあたりは、電車の中で思わず噴き出してしまう行も多々あった。 10話題のAIをちょっと真面目に解説してみる は、勉強になり感心しきり。 ただ、人に勧める時にうまく内容を説明しづらい本。 とにかく堅苦しくなく読めて、面白いから!としか言えない。

1投稿日: 2024.09.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ相変わらずの面白さ! さらさらと読めるけど、思わず笑っちゃったり考えさせられるところも多く、印象に残ったトピックも多かった。 レイザーラモンRGのあるあるネタ、実は素人が考えられるレベルじゃないというのも初めて感じたし、 古い言葉を聞いて「イタい」思うための必要条件は、「それが使われていた時代をリアルタイムで知っている」ということというのも言われてみれば確かに!と感じた。 "それに乗っかったことを自分の「黒歴史」あるいは「若さゆえの過ち」と認識させてしまう効果があるのだろう。" …うっ…わかるし、そんな死語と感じてしまう言葉なんていくつも思いつく… "咎められても何が悪いのか分からず「不快に思ったのなら謝ります」といった可燃性の高い謝罪文を発して自ら消し炭のように燃えることになりかねない。" 上の文章とかも、『炎上』にセンスよく絡めまくっていて笑ってしまった。

86投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ前作がおもしろかったので続編が出るのを心待ちにしていたが、その間にアントニオ猪木さんが亡くなったり、ChatGPTが世に出たり‥。 AIは劇的に進化しており、今やちょっとした問合せや契約はAI対応で完了することも多くなってきて気が楽な事もある反面、話が通じなくて余計に手間が掛かったり味気なく感じる事もある。結局、AIもヒトも「悩みながらもトレーニングし続けるしかない」のかも!

6投稿日: 2024.09.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ相変わらず小ネタ満載で、小気味よい文章で、ほんとおもしろい。こういう文章を書ける人間になりたいなあと思います。そして、あいかわらず似顔絵が全然似てない。絵自体はうまいのに、不思議です。【2024年8月23日読了】

5投稿日: 2024.09.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ表紙のジョジョ4部から飛び出てきたような学ランコンビはアニメ化を企む不-と未-。Round 1の一編が模試の問題に使われて俄に世間を賑わせているが、私の推しは何と言ってもスージーさんとの対談。 https://kangaeruhito.jp/interview/677316 OK牧場の第一象限に引っ張られるように、じわりじわりとじっくり読みたい一冊。 https://allabout.co.jp/gm/gc/301501/

0投稿日: 2024.08.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学。一見敷居の高そうでシャッター下ろすような分野だが、その敷居を限界まで下げてシャッターを廃棄処分してくれているのが本書。 わかり易いを超して面白く言語学に触れさせてくれている。例えば猪木の名言を使って。 それでいて入試テストの問題文に採用されるんだからすげーなってかんじ。

1投稿日: 2024.08.29 powered by ブクログ

powered by ブクログp81 80年代の邦画 ヨーロッパ特急 ローマの休日のオマージュ グレゴリー・ペックの役を武田鉄矢 高野秀行さんによるとミヤンマーで大人気

0投稿日: 2024.08.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ東京大学出版会のPR誌「UP」連載(2021年4月号〜2024年1月号までの12回分)の書籍化、待ってましたのラウンド2。連載も欠かさず読んでいるけれど、新たな書き下ろしが3本も読めるのがうれしい。連載にはないイラスト(コジマコウヨウ、カバー装画も)がたっぷり加わるのもうれしい。連載が100とすれば、書き下ろしとイラストが加わってパッケージで200ぐらいになっている。 とりあえず書き下ろしから読み始め、また始めから読み返す。二度目に読んでもおもしろいのは、ラウンド2の初回にもあるように三ヶ月に一度の連載を時間をかけてねりあげているからだろう。 タイトルからカバー・帯文まで格闘技の引用だらけで、「隙あらばプロレスの話をしようとする駄文」と著者自身は謙遜するが、その方面にまるでうとい私でもまったく問題なく楽しく読める言語学談義。コントあり(←接頭辞BLUES最高)、短編小説仕立てありで飽きさせない。そして、どの回もバカバカしくて最高なのに、同時に(落ちこぼれ言語学徒が読んでも)学術的に得るものもちゃんとあってありがたすぎる。おもしろおかしく読ませつつ、伝えたいこと伝わるものがしっかりあるので、そりゃ入試の問題にも採用されるわけだ。 リレーゾーンでSTO先生からのバトンがしっかり手渡された「UP」の連載が末永く続いていきますように。

3投稿日: 2024.08.21