総合評価

(32件)| 9 | ||

| 9 | ||

| 10 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ人の読書観とかって読むの楽しい。 著者の感覚が割と寛容というか、広めだから、は?って思うことがなくてスッキリ読めたなぁ。 ガチガチだったり、自分論が強すぎると反発したくなるけど、自分と感覚の違う人の引用したりするから、どれが正解!とかを考えなくてよかったかな。

0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ全部は読まず、好きな部分だけ拾い読みをする。私にはそのような概念はありませんでしたが、どんな読み方をしようと読む人の自由なので、そのような読み方があっても全然構わないと思いました。 以前、長田弘氏の『読書からはじまる』を読んでいると、「本はあるだけで意味がある」というようなことが書かれていて違和感がありながらも印象に残っていたのですが、本書で、本が読めるからではなく本が見られるから図書館が好きなのだと書かれていたのを読んで、共通するものがあると感じました。

5投稿日: 2025.08.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ本の内容を忘れる、積読の効果、電車で隣の人が読んでいる本が気になる、最後まで読みきれない本、読書は数ではないと思いつつ数に囚われる自分…。 読書について悩んだときに気さに寄り添ってくれる一冊。面白かった!

0投稿日: 2025.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログどんな本の読み方だって素晴らしいじゃないかと思える。とにかく最後まで読まなきゃ…たくさん読まなきゃ…とどうしても思ってしまう時がある。そんなときに読みたい本。 本を読んだからって何になる?と思うこともあるけれど、本を読むことが好きだから好きに読む!という気持ちを肯定してくれる。

2投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ本を読む人なら感じたことのある「なぜかこうしちゃうんだよな」。自分だけだと思っていたかゆいところに手が届いたような話が詰まっている。言語化してくれてすっきりし、なぜか小気味良い。本棚をただ見たいだけの男の子と読書家の司書の話が印象的。読んだ後、キャンパス内の書店を2つと駅近の書店を2つ見て回った。なにも買わずにじっくり本棚の背表紙を見て歩きまわるのも楽しいもんだ。この本には、感想を書くとき、感動をべつな感動と結びつけて書くと良いと書いてあった。心の文脈のなかで整理する、っていい表現だな。

1投稿日: 2025.05.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事中のことである。どうしてだったか、読まない本を買っても仕方がないじゃなあかという話になった。私が本屋に行っていたという話をしたためだったろうか、本文中でも触れられている通り本は勝手に増えるものであるから私が本屋に行こうが行くまいが無関係なのだが、普段読書という習慣のない人は本屋と読書を直線的に結びつけたがるものだ。そんなことがあったからか、いつの間にかこの本が手元にあった。これはいい、と思いながら読むこと数分。執筆した記憶はないのに、考えていることをドンピシャに書いてあるではないか。読書に関するエッセイであるから、無論本に関するエピソードが、様々な角度からとにかく大量に載せられている。本を読みながら感想やら考察やらを書き連ねるのが私の趣味の1つなのだが、冒頭数ページでキャンパスノートが見る見る文字で埋まっていく。ある意味、読書に関する専門書と言ってもよかろう、遅読家を自認する作者には皮肉に取られようが、ここまですらすらと読み切れた書も稀である。こいつは読み返すのが楽しみだな、なんてウキウキで付箋を貼る様なぞはさぞかし滑稽に見られようが、これに勝る喜びを未だ私は見つけられずにいるのだから仕方ない。本は数ではない本は数ではない本は数ではない、事あるごとに唱えながら、また次なる書物の旅先を探しに出かけようではないか。

0投稿日: 2025.03.19 powered by ブクログ

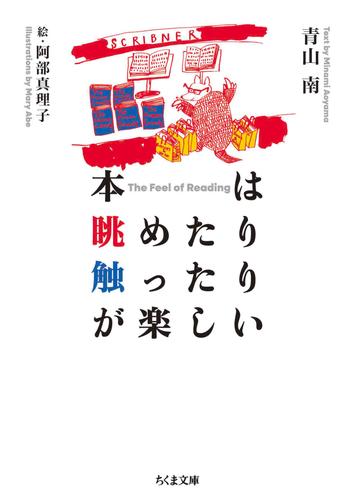

powered by ブクログとても良い本だった。 1997年刊行の『眺めたり触ったり』を文庫化したもの。コラムの内容を集めた本のため、短い文章がポンポン連なる感じが読みやすかった。 1997年は私が生まれた年なのだが、本書の中にはもう電子書籍(電子読書)の話が出て来てちょっと驚いた。 斜め読み、拾い読み、索引読み。速読、積読、黙読、朗読。本を買うこと、本を手放すこと。作者の実体験をはじめ、小説やエッセイに書かれていた内容など、様々な「本との付き合い方」が詰まっている。誰でも1つは絶対に「共感出来る付き合い方」が載っているのではないかと思う。 私は時々、「大どんでん返し!」「衝撃のラスト!」などの宣伝文句の話題書を、本屋で最後の2、3行だけ読んで戻す、ということをする。これも私の付き合い方なんだな〜と思った。

0投稿日: 2025.03.04 powered by ブクログ

powered by ブクログ読書エッセイ。紙の本に囲まれて安堵する質の人間としては、中身どうこう以前にタイトルで強く共感した。読む速度とかどうでもいいし、同じ粗筋でも書かれ方によって千差万別である以上、究極には読んでみなければ何もわからない。そのときその瞬間、目にした一文から自分は何を感じたか。それが一番大切だと思う、ということを再認識させてくれた。最後の索引で、思った以上にたくさんの本が引用されていたことに驚く。

0投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ読書をする身にとって、大共感する所がたくさんあって、誰かと本の魅力について語り合っているみたいな感覚にもなった。最高。

0投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ『読書の腕前』に続けて、別視点の本にまつわるものを読んでみたくなって選択。軽やかな筆致でするする読める。一つの話題の中から、一つテーマを引き継いで次の章へ進む。少しずつ横へ横へつながっていく感じがまるで散歩をしているようだ。挿画も可愛くてとても楽しい。阿部真理子さん、他界されているのか……。 バスの運転席後ろの一人席。『読書の腕前』でも言及されていたし、私もあそこで本を読むの好き。同じこと感じてる人、多いのかもしれない。

7投稿日: 2024.11.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ読みきれなくてもいい、どこから読んでもいい、本そのものを眺めたり触ったり、愛でるだけでいい。 そんな気持ちにさせてくれる素敵なエッセイ。 ある意味本当の本好きのための一冊。 軽く読めて、おしゃれな気分にもさせてくれる素敵な一冊でした。

1投稿日: 2024.11.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ本屋さんであてもなく、ふと見つけた本。 色々な小説の中で描かれる、読書をする人物にフォーカスして、そこから連想されることを説明しながら、「本はどうよんでもいい」ということを実感させてくれる内容。 さらに本が好きになる本である。

11投稿日: 2024.10.31 powered by ブクログ

powered by ブクログ本が好きといっても、好きな理由は人それぞれだ。物理的な本の重みが心地よい。電子書籍で十分。結末を確認してから読む。あらすじすら見ずにともかくサラの状態から読む。どれも正解で、好きに楽しめばいい。本棚に並んでいるのが好きでも十分に好きな理由だ。本への堅苦しさやハードルをさげてくる「本は眺めたり触ったりが楽しい」。タイトルがいい。そうそうそうなのよ。と。共感する。「本は、知らぬ間に、居つく。」この一文が特にぐっときた。知らぬ間に。そう。理由はあるはずなのに、目を離した隙に居つく感じが確かにある。

1投稿日: 2024.09.29 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルに惹かれて初めての著者作品。 イラストのすべてに本が描かれていて、とてもすてき。 本好きが語る、気取らない、本との思い出話みたいな感じで、こちらもすてき。 文体も読みやすい。

1投稿日: 2024.09.26 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルに惹かれて。 元の連載は90年代前半とだいぶ前だし、登場する作品も作家もほとんど知らなかったのに、すっと入ってくる文章ばかりでニヤニヤしちゃう。本好きの素朴なエッセイ。 本は適当に好きなように読めばいいようです。

0投稿日: 2024.08.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ新しい読書エッセイかと思ったら、だいぶ昔のものが改変されたものだった。 だから、登場する本もわからないものばかりだったが、読書あるあるの部分はいつの時代も変わらないのだと思った。 昔の洋書がたくさん紹介?登場するので、それが好きな人にはたまらないと思う。

0投稿日: 2024.05.29 powered by ブクログ

powered by ブクログ本であとがきから読む人がいるのは知っていたが、この本はそれ以上に自由な読み方で溢れていた 私は挿絵があると読むストレスが減る。ストレスは別に悪いことじゃない ストレスも突拍子もない読み方は他にもいっぱいある。小気味な文章で知る。ストレスが無ければ本はもっと手に取りやすくなる

0投稿日: 2024.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の読書遍歴を追いかけるエッセイ。 自分が好む分野とは ほとんど重なっていないのに でも読んでいて楽しいのは きっと本や読書に対する愛があるから。

4投稿日: 2024.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ本に関するエッセイ。 題名からは「本を読まない」本かな、と思ってたけど、筆者は相当本を読んでいる。その中で、最初から最後まで内容をきっちり覚えて…みたいな読書じゃなくてもいいよと言われてるようで、リラックスしながら気持ちよく読めた。

0投稿日: 2024.05.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ本について語ったエッセイなんて、読んだら楽しいに決まってる。 著者とは読み方も接し方も考え方も異なる部分が多々あり、そんな風に感じるのか!という驚きがあった。 作中に登場する本好きさん達のエピソードもまた興味深くて、自分が持っていない感覚に触れられてとても面白かった。 『本が好き』という気持ちは同じでも選ぶ本や関わり方は千差万別、というところに奥深さを感じる。 自身は好きなものにはずっと触れていたい人間なので、このタイトルには共感しかなかったです。

3投稿日: 2024.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

軽快で読みやすい文体、かつ印象に残るエピソードばかりな読後感です。つまりは面白い。 どこがよかったか?例えば、寺山修司は、アンドレ・ジッドにかなり影響を受けていて、あの「書を捨てよ、町へ出よう」を 書いたこと、例えば、ドイツの作家たちは朗読会で食いつないでいること、例えば、ウンベルト・エーコのいう読書の心髄とは思索の助けになること、といった感じである。 こういう風にただ読書をするだけでなく、「面白かった。特に~の部分が・・・」と書いたり人に話したりすることで、読書はぐっと深まるんですよ、というアドバイスも書いてあったので、さっそく実践してみました(笑) でもまあ結局、本はどう読んでもいいんです。読まなくてもいいと。それこそ、眺めたり触ったりのことについても書かれていて、とても面白かったです。

8投稿日: 2024.04.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ仕事を始めてしばらく本を読めていなかった。学生時代あれだけ読んでいたのに、すっかり社会の荒波に揉まれて本を手にすることはなかった。 忙しさ、というのは本当は言い訳なのかもしれない。しばらく本を読んでいないと、私はなぜか本に対して申し訳なくなった。読みたいじゃなくて、読まないとなあ、と考えてしまう癖があった。学生時代はその癖で本当に様々な本と巡り合うことができた。この癖は私にとって本への愛情表現なのだが、読まないとなあ、と思ってしまうのはなんだか、会社から帰ってきて自由な時間ができたとき本を手に取るのを阻んでいるような気もした。 そんなときこの本と出会った。出会い方は覚えていないけど、なんだかこの本は読みたいなと強く惹かれた。そして、衝撃を受けた。いや、正直にいうと目新しいことを書いているわけではない。でも、私が色んな本を読んでいたときに感じていた本への愛情が著者の面白おかしい言葉で紡がれていた。その言葉が懐かしさと同時に、そうか本を読むことだけが本を読むということではないのかと思い出させてくれた。 私にとって本を読むというのは、著書にもあるように、精神世界への門でしかなかったのだ。文字を目で追って、そこに書かれている文から意味を理解し、知識を得たり豊かな情緒を感じたりすることだけが本を読むということだといつのまにか勘違いしていた。違う。私は、本に書かれている文を読み、その文から自分の精神世界に浸るため読んでいたのだった。そう思い出すことができた。 本は本であること自体に意味があって、本は読まれるためだけに存在しているわけではない。色んな楽しみ方があって当たり前であり、読まないとなあ、と思う必要もないのだ。 この本のおかげで、私が感じていた負い目は少しだけ軽くなって、本が好きだと思い出させてくれた。

3投稿日: 2024.04.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ青山南著者は、エッセイストであり、膨大な本を読まれている方です。積読、拾い読み私が共感をえたのは、青山師が高校生の時雨に振られて寄った本べン、シャーンとスタインべツクにあった怒りのぶどう上中下があり手に取り家の途中雨で飛び込んだ本屋に出会った状況は、同じなのに記憶違いでアンドレ、ジットの贋金つくりだったという文で私も記憶違いをする時があり読書体験は、体内にしみこんだと思ったとあるのでその面白さが例え記憶違いでもあっても醍醐味を感じて共感を得ました。夜寝ながら読むには、良い文庫本だと思います。本を読むには、色々な体験がある事を知り又読みたくなりました。

1投稿日: 2024.03.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ本への愛がぎっしりつまった内容でした。本の読み方扱い方はじめ、様々な作品や著者の蘊蓄、本読みの悩みなど多方面からのアプローチで読書が気軽なものだということを感じさせるエッセイでした。

5投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ筆者が、本は自由に読めばいいと心から思っているとわかるエッセイだった。それでいて、押し付けがましくなく、筆者の読書体験をもとに筆者が感じたことが素直に書かれていて読みやすかった。

1投稿日: 2024.03.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ翻訳家である著者による読書エッセイ パラグラフにタイトルがなく、どのページを捲っても気兼ねなく読めるような構成 以下、琴線に触れた内容 ・ダーウィンの種の起源はダイジェスト本だった ・作品の世界と距離をおかない読み方は、かえって想像力の展開を妨げ、真の経験にならない、無益な感情の浪費を招くだけだ ・二葉亭四迷は外国文の翻訳で音調を残すため、コンマ、ピリオドの数も原文そのままにして、語数も原文と同じにした ・翻訳家の宮脇孝雄さんの言 本って、まず最初は本棚に縦に並べますよね。 それが前後二列になり、次に上の隙間において、最後に床に積み始める。 ・本の作者の知恵をたくさん集めることにばかり夢中で、じぶんの智恵はまるで働かせようとしないひとが目立つ ・記憶というのは記録が発酵して表現にまで近づいているものなのだろう

0投稿日: 2024.03.17 powered by ブクログ

powered by ブクログどんな読書も肯定してくれる頼もしい本。引用される作品の多様さから、著者の読書量の多さが伺え、そんな人から「読書という、きわめて個人的でひそやかで秘密めいた作業は、あらゆる記憶違い、思い違い、読み違い、を許容する」と言われたら、どんな本も恐れずどんどん読んでみよう!と気が大きくなる。

2投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ読書好きにとって、「あるある」と共感したり、「そんな楽しみ方もあるのか」と納得したり、読書の奥深さを感じることができる一冊。 積読、表紙を眺めるだけでも楽しいということ、記憶違いや内容を忘れてしまってもいいのだ、ということ、本を読むスピード、音読と黙読の違いなどなど、テーマは様々だが、すべてが興味深くて面白い。 新明解国語辞典(第四版)が読みたくなった。「動物園」を調べてごらん、という記述があり、それを読んだら衝撃を受けた。国語辞典が読み物になるなんて、思いもしなかったが、隅々まで読んでみたら面白そう。

9投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ話題が多岐にわたる読書エッセイ。 最後まで読まない、読めない読書の効用。本を読む場所。音読について。読んだ本の記憶違い。などがよかった。 フランクな文体。断片的な構成。するする読めるけれど読後感はぼんやりしている。 引用の多さからエッセイなのに索引つき。

2投稿日: 2024.03.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ何より読みやすい。 読みやすくて面白い。 書物がまた増えた。 買った中の1つが『新明解国語辞典』。 何故か? 是非、読んでみてください(笑)

5投稿日: 2024.02.20 powered by ブクログ

powered by ブクログタイトルだけで手にした本。1991〜94年に新聞と雑誌に掲載されたコラムをまとめ、97年に刊行。改題して文庫化となったようです。 「眺めたり触ったりが楽しい」に、賛同派と反対派の自分がいます。 賛同理由としては、書店で魅力的な棚を俯瞰したり平台の表紙・表題を眺めたり、更には手に取って観る時、また、自宅の積読本から次の読むべき本を選書している時、等の場面が私の代表例です。 反対理由は単純です。読まなきゃ意味がないし、読後の高揚感は何ものにも代え難い、と思うからです。(積読本の多さとの整合性が図られていない‥) そんな訳で、帯の「本はどう読んでもいい!」に頷き、(読まなくてもいい)にチョイ救われます。 斜め読み、拾い読み、ランダム読み、ながら読み、解説から読む、カバーを外す、線を引く、角を折る、速読・遅読、音読・黙読・聴く読書、オーディオブックでスピードを上げる、最後まで読まない、延々と読み終わらない、オリジナルとダイジェスト等の読み方‥。 さらに場所や時間のこだわり‥等々、本との付き合い方ってよくもまあいろいろあるもんです。 すごいのは、著者の思い出や思いつきのその多いこと、多くの著作や映画のセリフからの引用・紹介があり、巻末に索引まであります。 章立てもなく、関連したショートショート的な文章がなだらかに続いていきます。どこから読んでも心地いい感じです。 結論‥本を読むのに正しい読み方などない! ですよねー、そりゃあそうだ‥‥ でも、不毛な作品ではなく、温故知新、読書の奥深さと新たな気付きを与えてくれる一冊でした。

64投稿日: 2024.02.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

感想 全部読まなきゃいけない。そんなことはない。どうやって向き合ってもいい。なんなら読まなくてもいい。買っただけで十分。でもせっかくなら。

2投稿日: 2024.02.13