総合評価

(25件)| 8 | ||

| 10 | ||

| 3 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ街が助けてくれたから、わたしは街を書いている。(p.119) それはここにある。それはどこにもない。(p.189) 余所から大阪にやってきてここを我が地と思い定めた男と、大阪から離れはしたもののやはりここが我が地だと思う女。どこでもそうではあるが、楽しいことばかりではなくイヤなことも残酷さもたっぷりと持ち合わせている土地ではあるのだけど、どうしようもなく自分の場所だと思えてしまう大阪。そこに大阪の本質が見える。描かれる大阪はどこかせつない。喪われたものへの哀惜は必ずしも抱きはしないけど喪い続けているという事実だけは刻み込んでいく。 ■あくまでも個人的な感想とメモ 【アメリカ村】p.104あたり。因果関係はわからへんけどアメ村が有名になり始めた頃から僕のイメージする大阪(古き良き、か、古き悪しきかわからへんけど)とズレてきたような気がしてる。この本で書かれてるのはそれよりか新しい大阪。柴崎友香さんにとってはアメ村が軌道に乗ってからの大阪が大阪のようです。 【イケフェス大阪】p.256あたり。「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」の略。意外にたくさん残ってる大阪の近代建築を愛でるイベント。これと言って積極的には参加してませんが、パンレット買って、イベント終了後にめぼしい建築を自転車で見て回ったりしてます。 【市岡高校】p.138あたり。個人的な話やけど、高校一年の夏休み中に大阪に引っ越すことになって学校をどうするかとなっていくつか打診してもらったとき成績は問題なかったこともあって、有名どころでは市岡高校だけが受け入れてもいいと言ってくれた。名門らしいのに懐の深い学校やなあと思ってかなり魅力は感じたがまあ諸般の事情と僕自身の考えがあって他の学校を選んだ。今でもときどき惜しかったかな? と思う。 【大阪】個人的にイメージする大阪とは、テキトー、大雑把、雑然としている、俗悪、ガシャガシャしてる、ちょっとくらい薄汚れてても気にしない、バタバタしている、笑いが価値観の最上位、ノリが重要、愛しつつ大阪を貶めたがる、見知らぬ人に平気で話しかける、お節介で、乱暴なとこもある、タメ口が基本、日本の中のラテン系などなど(商家のエリアはまた異なる文化圏だが)。ネイティヴの大阪人でもこういうんではない人々は多いし、いずれにせよ僕はちょっと外れてるんやけど。最近の大阪は普通の大都会を目指してるような気がして詰まらないとは思ってる。 【大阪環状線】p.98あたり。僕にとってもあのオレンジの車両が環状線です。今は大阪市内ならだいたい自転車で行き来するのでほとんど乗らなくなったからあの色のまま止まってます。《この電車自体は行き先がない》p.110。 【大阪弁】《大阪弁は会話を続けるためにある言葉だということだ。》p.207。これは、「ああ、なるほど、そうなんや」と思った。初めて気づいた。目からウロコ。伝えようとするよりも会話のための会話してるなあと自分でも思う。 【CINEMA 大好き!】p.148あたり。わりと観てました。雑多でおもしろかったしわけのわからん作品もあっておもしろかったし二度とテレビでは(今の地上波では)観られへんやろなあと思える作品も多くておもろかった。全国区の放送かどうかは知らへんけど大阪的やなぁとは思う。ごった煮的で、高尚っぽいものからいかにもB級っぽいもの、わけのわからんもんから素直でロマンチックなもんまでなんでもあったなあ。 【市バス】柴崎友香さん《どこに行くのにもとても便利だった市バスは、市政が維新になってからこの数年でずいぶんと減らされた。》p.116。たしかに不便になりました。維新は住人を優先してくれないから。 【自由】大阪の自由さは《暴力や貧困や差別と一緒になっているだろう。》(p.56)と岸政彦さんは言う。そうなんやろうと思う。負の面と大阪らしさは表裏一体で今もまだそんな部分は残っているとは思う。凡百の都市とえげつない部分も含んだ大阪らしさのどちらかを選ぶなら、普通になっていくことを選ぶしかないんやろうとは思うんやけど…。柴崎友香さん《自分が自由にしていられるなら人は他人のことは気にかけない、と、つくづく思う。》p.115。なるほど。ネットなんかで他者にしょーもないちょっかいかけてる人たちはなんらかの閉塞感を抱えてる人なんかもねえ。 【心斎橋】p.240あたり。心斎橋の二つの百貨店、大丸とそごうには、アメ村が有名になり始める前にはよく行ってました(その頃から人口密度が高くなったような気がして足が遠のきました)。好きな建築でしたが… 【大学】言われてみればたしかに大阪の大学は郊外に散らばっている。東京や京都の大学がわりと市街地にあるのとは異なって。学生運動云々というよりは大学を作ろうと思い立ったときすでにそれだけの土地の空きがなかったんやないか、という気もする。 【対抗意識】p.209あたり。大阪の人は東京に対抗意識を持っているとかよく言われるけど、まあ、ずっと昔はそんなことがあったんかもしれへんけど、今はたぶん多くの人は、対抗意識を抱いてる大阪人というものをサービスとして演じてるだけやと思う。政治家以外は。 【中央図書館】p.99あたり。古い建物の頃よく行きました。食堂のカツ丼が美味しかった。 【天神橋筋商店街】ごく最近まで僕にとってのホームグラウンドやった長〜いエリア。今でもときどきは行く。岸政彦さんいわく《釜ヶ崎でも道頓堀でもないふつうの大阪の良さというものを実感するきっかけになった街だ。》p.267。 【東京の木】東京は木が大きくて緑が多い。大阪の人はみんなそう言う(p.198あたり)。確かにそう。初めて東京に行ったときの第一印象がこれやったなあ。江戸・東京は新しい都市なんで、大阪なんかに比べて土地が空いていたのかなあと推測しているんやけど。あと、人が多い。大阪よりずっと。終電でも電車がラッシュ状態なのに驚いた。 【なげやり倶楽部】p75あたり。そんな番組知らんかった。観てみたかった。 【ネイティヴ】大阪はとりあえず好きなんでどうせなら大阪で生まれ育って(特に言葉の面で)ネイティヴになりたかったという気もする。でもまあ、古里の地縁、人の縁を切り離して根無し草みたいになれたのも悪うはないと思う。その辺は岸政彦さんの感覚と近いかもしれへんなあと思う。 【バブル】p.78あたり。僕にとってもバブルはなんの関係もなかった。周囲にいる人でバブル期にブイブイいわせてた人はいないなあ。それでもお金がどんどん回っていた恩恵はうけていたのかなあ? 【左半分】柴崎友香さんはミナミ周辺では僕の行動範囲と重なりつつも、大阪の左半分というあまり馴染みがないけど、かなり大阪やなあ、と思える土地の気分を伝えてくれてます。大阪に来て以来ずっと右半分で暮らしており、実は大阪人としてのちょっとしたコンプレックスになっている。真の(?)大阪を知らないのではないかと。やはり左半分か、ミナミ、天王寺や新世界が大阪なんやないかと。 【百貨店】p.111あたり。柴崎友香さん《わたしにとってはあの素敵な場所、中学生のわたしを助けてくれた場所はなにがあろうとも「百貨店」だ。》(p.111)。僕も「百貨店」と言います。その方がなんか含まれた雰囲気があるような気がする。似たようなことでオートバイを僕はつい「単車」と呼んでしまいます。 【浮浪者】この本読んでて思い出したことがある。高校生の頃、夜の公園で友人と酒飲みながらたばこ吸うてたら浮浪者っぽいおっちゃんがフラフラ寄ってきて「兄ちゃん、たばこくれへんか」。一箱渡したたら「いや、今兄ちゃんが吸うてるのでええ」と言うのであげたら一服美味しそうに吸って「あんがと、ほな返すわ」と返された。受け取って僕も一服したら去っていった。後で友人(九州出身)がびっくりしたような表情で「よう、そんなもん吸うなあ」と言った。そら僕かておっさんと間接キッスなんかしたあなかったんやけどなんとなく大阪人としてはそうせなアカンような気がしたんや。 【ベタ】柴崎友香さん《大阪の人がいわゆる「ベタ」にふるまってしまうのは、サービス精神なんだとわたしは思う。》(p.77)。僕もそう思ってます。というか、自分でもやってるからわかる。京都の人もちょっとそういうとこあるような気がする。でもあっちは京都はエラいと本気で思ってるとこがあるとも思える。 【マイノリティ】《大阪には昔からいろんなマイノリティが住んでいて、もともと豊かな多様性のある街だった》p.123。言われてみればそうやなあと思う。これもこの本での目からウロコの気づきやった。多様性ゆうのはたくさんのマイノリティから始まるんやと。たとえば生物の多様性だってマイノリティがもたらしてるんやろう。多様性を失うことは絶滅への道なわけやから、たぶんマイノリティが共存できてること自体が大切なんや。「なんたらファースト」なんてあり得ないか。あれは究極的には「自分ファースト」になるんで社会的生物としてはたぶん間違ってる。強いて言えば「自分たち以外ファースト」が正解なんやろうと思う。 【淀川】p.47あたり。岸政彦さんが「宇宙でいちばん好きな場所」という淀川河川敷。僕もよく行き、ほぼ端から端までのんびり自転車(ランドナーかママチャリ)で往復することが多い。たまに歩いて散歩する。入り口はここでも書かれてた豊里大橋のことが多く(ただし僕は南側から入る)、出口は城北大橋か大川沿いの河川敷のことが多い。大阪では数少ない広々とした場所なのがいい。真冬には路面が凍り、霜が降りる。霜柱もどっかにできてるかもしれへん。市街地より気温が低いように思う。僕が淀川河川敷に出没し始めた頃はまだ野良犬がたくさんいたし人への警戒を忘れない野良猫もたくさんいた。最近は見かけない、やはり宇宙のどこかに旅立ったのだろうか。

0投稿日: 2025.11.05 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

岸さんと柴崎さん、そして私にとっての大阪 大学進学を機に大阪に住み始めた岸さんと、三十二歳になる直前まで大阪に住んでいた柴崎さん。 「わたしにとっては、大阪を書くことは、自分の生きてきた時間と場所と、関係のある人を書くことに、どうしてもなってしまう。」(P16) 柴崎さんは大正区の南の果てご出身、私は大阪市の北の果てに住んでいた(身内に美容師がいるのも同じ)ので「ああ、こういう感じだったなぁ」というところと「南のほうはそうだったんだ」という答え合わせのようでとてもとても興味深く…私が実家やその周辺で子供だった頃、柴崎さんも柴崎さんの場所で子供だったんだなというノスタルジーも感じつつ読みました。 「三十年前に私ははじめて大阪にやってきて、淀川の河川敷に出会い、大阪の自由を感じた。そして、そこから同じ三十年という時間を遡ると、大阪は、阪急百貨店に子供が捨てられる街だったのだ。」(P63) 岸さんサイドは大阪に移住してきた人の心情が丁寧に細やかに描かれていました。私にとって場所として馴染みがあるのは岸さんサイドのエッセイ。野良犬のことが書かれていて、小学生の私が飼った犬は友達が拾った野良犬だったので懐かしく思いました。 居場所を語ることは人生を語ること。でも今の住んでる場所は仮住まい感をヒシヒシと感じるので生まれ育った場所というのは特別なんだなと再認識しました。

2投稿日: 2025.10.20 powered by ブクログ

powered by ブクログこの本を読んで以後、良くも悪くも大阪に住んでるだけで、常にノスタルジーを感じさせてくれることになってしまいました。たぶんおそらく僕は生まれてから死ぬまで大阪から離れることはなさそうです。 出身の中学校はクラスの数も減り、所属していた部活はなくなり、僕も生まれて見てきた20年ほどで大阪の様相が随分変わってきました。もうあとしばらく経つと跡形もなくなってしまうんじゃないかと寂しすぎる気持ちです。 好きな関西の作家さん。岸さん、柴崎さん、西加奈子さん、塩谷舞さん、これからも増えていきそう。みんな関西弁を愛してる気がして。文字で読む関西弁はどこか小っ恥ずかしくて、可愛い。 西さんの解説の"世界が均質化され、ほとんど同じことを体験させられ、そして共有を促される現代にあっては、"のところを見て、行列に並ぶ人気店とか、人気のインスタグラマーが買ってる商品だからとか、インスタやTiktokで流行りに乗せられ、すぐに群がっていってしまうような、そういうんじゃなくてもっと自分としての価値観を大切にしてほしい。自分で探して自分で見つけに行って、自分から良いものを広めないと。他人から受けとるだけの人間になってしまったらもう戻ってこれない、と思います。

10投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分が大阪出身ということもあり購入 大阪で生まれ育った柴崎さんと、大人になってから大阪にやって来て気に入ってずっと暮らしている岸さんのエッセイ集 自分は、大人になって大阪から出て行った方なのでどちらかというと柴崎さんのお話に共感が持てて、育った環境も、ご実家が自営業で商店街で育った境遇は自分の境遇と同じだったので色々思い出すこともあり楽しく読めました チャリンコで心斎橋やらアメ村に行ける距離感も、私がチャリンコで梅田へよく遊びに行った頃と重なって懐かしさを感じられたし、ホンマに色々思い出させてもらってありがたかったです 大阪、改めてええとこやな、たまには帰らんとなぁ、と再認識させてもらえた一冊でした

10投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ学生時代から初めて大阪に来てなじんだという社会学者・岸氏と大阪生まれで現在は東京に住む小説家・柴崎さんのエッセイの連作集(対話ではない。)大阪という町に対する二人の思い入れ、愛情に富んでおり、「大阪」という独特の語感からの何とも言えない感覚を満喫できた。「大阪って嫌い」と言われることが多いのも、その強烈な個性的雰囲気が物語っていることも同感だ。大阪弁は意味の伝達よりも、会話を続けること自体に意味がある。そして、喋り続けることにより、自分は怪しくない人ですよー、と表現しているのだと、柴崎さんの感想には笑った。彼女の幼少期からの大阪での成長ぶりが面白く、中学時代からエレファントカシマシの公演にはほとんど行き、しかも最前列で聴いた!凄い!!岸氏が書く「大阪が好き」と言う時、「大阪で過ごした人生のその時間が好き」と言う事だろう、それは決してその時代が幸せでなかっとしても、という言葉は、至言だと思う。

1投稿日: 2025.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ大阪という大きなくくりのエッセイだが、細部が伝わってくる。お寺での肝試し、バーでの会話、阪神淡路大震災の朝などなど。大阪が好きになれそう

0投稿日: 2025.01.29 powered by ブクログ

powered by ブクログなんとなく不思議な感じで読めた。 いろいろな場所を歩いて感じる感覚を表しているような、散歩していてなんとなく思い浮かぶノスタルジックな感じというか。 全体を通して後半の方が感覚が合ってきたので単発ではあまり感銘受けなかったかも。

0投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ『大阪』を書くことで、いま街の中で生きる自分の人生を書く…。『大阪へ来た人』と『大阪を出た人』による初共著エッセイ。 私も大阪に来て40年。当初は賑やかだけど汚くて怖い街という印象だったが、この数年ですっかり洗練された都市に変わった。それでも他の都市にはない独特の空気が、ずっと住み続けたい理由である。

0投稿日: 2025.01.04 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

岸政彦さんの本はいつも読んでて本当に不思議な感覚に陥る感じがある 頭の中をスーンと何か静かなものが突き抜けて流れていくような感じ 流動的で普遍的〜連続性〜みたいな(自分で意味分かってないけど)単語が似合うような 登場人物に親しみを持って読んでいたら急にその人が消えるからさ、なんかそこで〜普遍的〜みたいなさ…分かってないけど… 柴田友香さんめっちゃ都会の学生生活で羨ましいんやけど…田舎って損だなあ こんなに文化享受できなかったし行くとこなかったし暇だから時間は長く感じたよ 私こんな楽しそうな街一生知らないんだよなー 大学進学のときとか就職とかなんで出なかったんだろって後悔がまた湧いてくる 知らない街に住みたかったのに 複数の居場所が欲しかったのに 本当地元近辺を出ないで一生このままなんだよなー もう1人では動けないし… 自分で自分が可哀想 私たちは自分というものに対して、憧れを持つことができない。 ほんそれ!!

1投稿日: 2024.12.18 powered by ブクログ

powered by ブクログお二人にとってのそれぞれの「大阪」を書いている。そんなん書かれたら、僕も書きたくなる。僕はずっと大阪におる。いや、関学に入学した1年間だけは西宮におったけど。大阪は大阪弁で一括りにされるけど、場所によって言葉違うねんで。地域限定方言っちゅうのもようある。せやから言葉変われば、いろんなもんも変わるはずやし、見える風景も変わる。そやな、柴崎さんが過ごした中学生時代の話があったけど、僕が過ごした中学時代はもっと暗黒やったわ。昔は犯罪が許されてたからなぁ。知らんけど。ま、今日はこれくらいにしといたろ。

0投稿日: 2024.11.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ2人が大阪で生きていた もしかしたらすれ違っていたかもしれない そんな風に読ませてもらいました 昔と今、何が変わったんやろ 昔は良かったなぁ何が良かったんやろ? 淡々と進む語り口に 胸があっかくなって あー私大阪好きやったんやなぁ って 毎日少しずつ読み進めて2週間ほどかけて読みました

1投稿日: 2024.10.24 powered by ブクログ

powered by ブクログ連載でなんだかんだ半分くらいは読んでたかな。岸政彦、愛知の進学校出身、大学入る時に東京でもなく京都でもなく大阪に出て来てそのまま居着く、勝手に似てると思って親近感持ってるのよね。大阪出身やない分「4時ですよーだ」を見れてないのはちょっとコンプレックスではある。メンバメイコボルコスミ11も知らないし。いや、岸政彦が書いてるように大阪に産まれてたら今大阪に居なさそうな気もするけど。

0投稿日: 2024.09.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ思い出、人生、出会い、暮らし、そういうものが集まった自分の大切な街について書いている。静かで淡々とした2人の文体が心地よかった。 特に印象に残ったのは、 岸さん→「淀川の自由」「トニーのこと」 柴崎さん→「大阪の友だち」「大阪と大阪、東京とそれ以外」

1投稿日: 2024.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ柴崎さんはともかく、岸さんのパートは大阪ワナビーのおっさんの自慢とも蘊蓄とも取れない昔語りだった 若い頃はやんちゃしてたな〜おっさんになってからもこんな悪い友達がいたんだぜ〜みたいな、飲み屋で隣に座ったおっさんが聞いてもないのに延々と語ってくる様に似た読後感

0投稿日: 2024.08.06 powered by ブクログ

powered by ブクログどこかでこの著者達とすれ違っていたとしても不思議ではない、そんな距離感の過去の場所場所にノスタルジックな気持ちになる。あの時の自分や色んな人、風景はもう帰ってこないけど、その場所は少しずつ変わりながら今もあり続ける。 近い場所と時代を共有したエッセイならではの感傷に浸ることができました。

0投稿日: 2024.08.04 powered by ブクログ

powered by ブクログたしか座間味に行ったんだと思う。夕方、誰もいない浜辺で撮った写真が、たしかかあったはずだ。どこに行ったんだろう。彼女はたしか黄色いワンピースを着ていたと思う。たしか、たしか。思う、思う。

0投稿日: 2024.07.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ大阪にまつわる2人のエッセイ。 個人的に岸政彦さんの回が面白かった。 大阪という都市を通して、変わっていくこと、失われてしまったものについての感慨。 いいとも悪いとも言わず、絶妙な距離感で描かれる大阪の変遷は、筆者の青春時代とあいまって切ない。

0投稿日: 2024.07.12 powered by ブクログ

powered by ブクログ20代、30代の頃はミナミでよく遊んだ。ホームグラウンドだった。梅田にはないバタ臭さとごった煮感が自分の肌感覚に合っていた。あらゆる道を歩いて知らない路地はなかった。働いたお金は大体洋服か友人、彼女とのご飯代に変わっていった。居酒屋、バー、カフェ、立ち飲み、レストランが好きで新しいお店を開拓しては仲間と語らいバカみたいに飲んで朝方始発で帰るような生活をよくしていた。大阪を読んでいるとまんま自分と同じ生活を感じて同じような感覚で街を捉えている2人の体験が綴られていて夢中で一気に読んでしまった。自分があの頃に感じていたミナミと今のミナミは同じで違う存在なんだなと改めて突きつけられた。

1投稿日: 2024.07.02 powered by ブクログ

powered by ブクログ岸政彦さんと柴崎友香さんによる、大阪に纏わるエッセイが交互に展開される。岸さんは上新庄に住まわれていて淀川河川敷の話などあり、私も淀川沿いの大学で、社会人になってから1年半ほど上新庄に住んでいたので同意するエピソードが多々あった。柴崎さんは1973年生まれということで、私は1972年なのでほぼ同世代。中学校の頃の「4時ですよーだ」など2丁目劇場や、ミニシアター系、音楽の話題など同じような感じ。最近の小中高生がどんな感じかよくわからないけど、昔の方が無駄があったというか、時間がゆっくりだったような気はする。そんな以前の大阪をロマンティックに書かれていないところが、貴重な記録というか自分にも近い当時の思い出が再現されていて大切にしたい本だと感じた。

6投稿日: 2024.06.23 powered by ブクログ

powered by ブクログ上京物語は掃いて棄てる程あるが、下阪(なんて表現はないが都に住む以外が全て下るのであるならば)物語は中々ない。大阪ですらそうなのだから他の各地では尚更だろう。 最近の「移住しました」系のYouTubeともどこか似て非なる、進学就職を機に移り住み、そのまま居着いてしまった人達の中の一定数には、その居着いた土地に対して染まらない染めれない感情と、一方で愛したい愛されたい感情が相反して内在している。 他所から大阪に移り住んだ、という点では岸氏と立場を同じくするが、自分は故郷を棄ててしまった訳ではない。故郷忘れじ、という点では柴崎氏と同じである。愛惜ある土地が複数ある事は幸せな事、と思う。 「大阪の生活史」を益々読みたくなって来た。 喜久屋書店阿倍野店にて購入。

0投稿日: 2024.06.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ大阪に縁を持つ社会学者と作家が、それぞれの大阪を書いた本。 ルポではなくエッセイだけど、メディアで東京ばかりが取り上げられがちな中、地方都市がどういう状況なのかを垣間見れる。

0投稿日: 2024.06.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ岸さんの言葉はどうしてこうも胸の奥を揺さぶるのだろうか。子どもの頃からすれ違ったひと、知らない遠い街、知らない誰かの生活を想像することが好きだった。想像だけでなく本当にあるそんな話を岸さんの言葉で聞くのは、面白くてどこか切ない。最高。

1投稿日: 2024.06.12 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

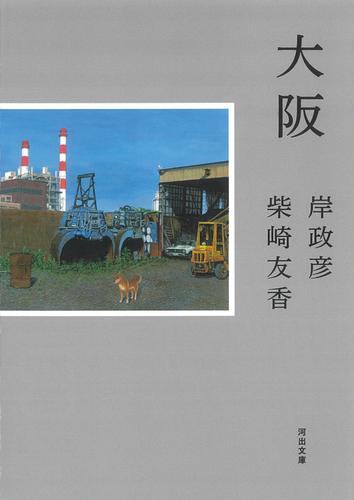

ダウンタウンって本当に凄かったんだな。都会に自転車で行ける距離に住んでるのいいな。 岸政彦見覚えあるなと思ってTwitterで検索したらやっぱりアイコン見た事あった。あれ?と思ってメディア欄も遡ったらやっぱり若い時の鬼イケメンの写真載せてた人だった。女に困らなかったんだろうなと読んでて思ったけどこの顔なら納得。超イケメンだった。あとあの分厚い東京の生活史の作者だった。沖縄の生活史も読みたいと思ってた。 表紙絵の作者との繋がり凄い。素敵な絵だ。

0投稿日: 2024.05.22 powered by ブクログ

powered by ブクログまさかメンバメイコボルスミ11の名をここで目にしようとは!私も同じ時代の空気を吸って、同じ時代の大阪を見てきたから、共有できる風景もたくさんあって、『4時です』の頃は…とか、1995年1月は奈良に住んでいて…とか、ついつい私語りしてしまいたくなる。街の変遷や再開発について思うところも色々あるけれども、自分なりの解答を見つけるためのヒントが得られそうな読後であった。

0投稿日: 2024.04.30 powered by ブクログ

powered by ブクログ知り合いでもないのに、ここまで個人的な話を聞いてもいいのかと、ドキドキしながら読んだ。それを引きずり出してしまうほど、大阪とおふたりの人生は、分かちがたく結びついているのだろうと思った。 おふたりの作品の根底にあるものの正体がわかったようで、ファンとして読んでよかった、読んだ方がいいエッセイ。

1投稿日: 2024.04.29