総合評価

(12件)| 4 | ||

| 5 | ||

| 2 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログ川を渡るなの標識とかミュータント・タートルズとかめっちゃ好き。ドラマ化決まってるそうなのでとても楽しみ!他の著作も読みたい。

0投稿日: 2025.02.14 powered by ブクログ

powered by ブクログ「他人の乳首に構うな」のところだけ、分からんでもないけど、うーんと思ったけど、それ以外は楽しく読んだ

0投稿日: 2025.02.07 powered by ブクログ

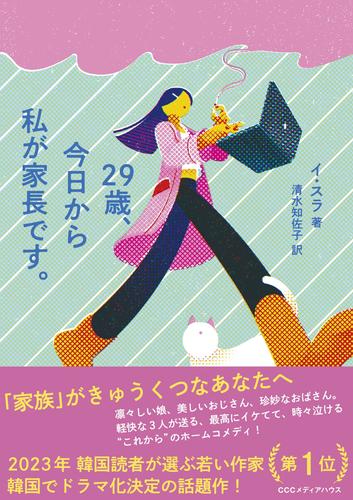

powered by ブクログイ・スラさんの自伝的小説。 29歳のスラは、作家兼個人出版会社の社長で、母・ボキと父・ウンイを従業員として雇用している。家族であり、職場仲間である3人の何気ない日常から、『家族』という小さな社会の在り方について考えさせられました。『家父長』ならぬ『家女長』となったスラが、祖父や祖母、父や母の生き方を尊重しながらも、家族という呪縛から軽やかに解放していく姿が頼もしかったです。 家族だからこそ、それぞれを尊重し敬意を払うことの大切を感じた作品でした。

14投稿日: 2025.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ「次は、もっとおいしいものを作ってあげるわ」 彼女たちが何をしているのか、未だにボキにはよくわからないけれど。 ずっとずっとその次が続きますように。ボキが用意してくれる無数の食卓がこの先も自分と友人たちに許されることを願いながら、やはり永遠に続くことのないスラはまた机の前に座る。 - 変えられないことは深く考えないボキもたまにこう思う。それは本当に変えられないことなのだろうかと。お客さんが来るたびにボキは、そんなことを考えさせられる。

0投稿日: 2025.01.06 powered by ブクログ

powered by ブクログ가녀장의 시대(女家長の時代)。スラは、長女だ。弟が一人いるが既に家を出ている。それで父母と一緒に生活しているが、娘としてではなく女家長(가녀장)として暮らしている。スラは家を買い取って昼寝出版社を立ち上げ、父のウンイと母のボギを従業員として雇っているのだ。自身は作家として本を書きながら、父母は、そのスラのサポートを行っている。この本は、締め切りに追われる作家の日常を体験でき、また作家をサポートする父母の役割を体験できる小説だ。

0投稿日: 2025.01.03 powered by ブクログ

powered by ブクログ29歳のスラは自ら出版社を経営しつつ売れっ子作家として活躍する女性。 苦手な家事を両親にまるごとお願いしているけれど、まさか自社で雇用しているスタイルだとは。 家族の物語のようだけど、淡々としつつユーモラスがあり、時代の革新を感じさせたりするお仕事ものとして読んだ。 父だから、母だから、娘だから、といったレッテルを超えて、互いの能力を提供し合い敬意をもって見合った報酬を渡す。なんて爽やかな関係なんだろう。 家父長制を痛烈に批判する物語ではないのも良かった。ちょっと身構えて読んでしまうから。おじいちゃんからの古き良き愛は受け取りつつ、新しいやり方で行動していく姿勢は今を生きる人には必要なことなんだろうなあ。否定もせず擁護もせず、いいところだけもらう軽やかさを見習いたい。

0投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ

powered by ブクログイ・スラによる『29歳、今日から私が家長です。』は、先日KBOOKラジオで紹介されていた一冊。著者が、今月開かれるKBOOKフェスティバルにも参加するとのことで、早速読んでみた。 イ・スラは、2018年に著作『日刊イ・スラ』が韓国で爆発的な人気作となった新鋭作家だとか。 本作『29歳…』は、日本では今年の4月に出版となった新作。 著者と同じ名前の主人公スラが、自ら出版社を立ち上げ、母を調理師、父を清掃夫として雇用し、三人で会社をきりもりする日々が綴られる。 社長でもあり、「家長女」でもあるスラ。 家長と社長が長女になったとき、どんな関係性がそこには生まれるのか。軽やかに、日常を織り交ぜながら物語られていく。 ときにはお互いの理解や敬意が足りなかったり、言葉が足りないこともある。 でも、互いに理解できないことがあるということを理解すること、常に互いを尊重することが、どんな関係でも大切であることが、父と母、友人たちとのやりとりや小さな出来事の中に、織り込まれて語られる。 従来の家父長制では軽んじられてきた女性の尊厳、男性たちに押し付けられてきた「強さ」。「家長女」になれば、簡単にそれらを飛び越えていけるという単純な話ではなく、模索しながらも新しい形を共に作っていく、その中で確認し合う互いへの愛を描いた物語。 一見新しい何かに思える題名の作品だけど、根源的で普遍的なものを語っているように思う。 男性が威張ってなくて、女性や子どもが対等に尊重される関係性って未来がある、そんなふうに思わせてくれる。 家事に追われて日々くたくたになっている私には、そっとなぐさめられるようなエピソードもあり、ぽろぽろ泣いて読んでしまった。 韓国では若手No.1の人気作家となった著者。 これからどんな作品を読めるのか楽しみだ。本作はドラマ化も決定したとか。読みながらドラマになったら面白そうだなと思ったいたから、そちらも楽しみ。

1投稿日: 2024.11.28 powered by ブクログ

powered by ブクログ読書記録61. 29歳、今日から私が家長です。 作家・出版社の長としての娘が両親を社員として雇い、書店との受注処理や在庫管理など出版社の業務と共に、父は掃除洗濯、母はその才能を活かし料理台所仕事を担当し月給を得て、娘である社長が給料(専従者給与)として支払う 家事労働を外注して対価を払うのは当然だが、それを両親に支払うという循環 妻や嫁が担う家事労働にも対価が生まれる 社員と社長として敬語で話し合う日常に、フィクションではあるが自伝的要素もあるという事で、実際のご両親を描いているように思えて楽しみに読んだ 韓国料理に関心の深い私が特に興味を深めて読んだのは、台所仕事を受け持つボキ氏(母)が実家に行って行うキムジャン、テンジャン(味噌)作りのための出張手当の章 『労働の対価はお金で支給するが、中にはお金を払ってもらなかなか買えない労働もある』p84 ボキ氏がいなくなったら誰が味噌を作るのか? 新しい形の家族の物語でもあり、私にとっては韓国の食文化を守り繋いでいく為の考えを深める一冊でもあった

0投稿日: 2024.08.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ斬新! 「風の時代」をめちゃくちゃ反映している人物設定。 著者は占星術を意識しているのだろうか!?と思うほど、占いの型にハマった人間関係です。 この作品では「風の時代の」のこんなところが盛り込まれていました。 ・個性、個人、といった個を大切にする ・合理的な考え、ものの見方 ・今までの家族の在り方を刷新 世の中では「風の時代」と騒がれて、「フリーランスにならないといけないのか?」「独立しないといけないのか?」ムードが漂っているらしいですね。 それは集団(会社とか組織)に所属するのではなく、「個を大切にする」=個人で何かをやらないと、と読み解く方が多いからなのかもしれません。 それも一意見ではありますが、「個」を大切にする方法ってそれだけではないと思うのです。 この本の家族のように、自分や家族にとって心地よい「個」を大切にする方法もあるのだと思いました。 まず、登場人物の紹介から。 (登場人物もめちゃ12星座の特徴が色濃く出ている) ・スラ 作家 水瓶座っぽい。 一家の大黒柱。 家族の在り方を一新し、合理的に物事をみて判断。 新しい風を取り込むのが上手い。 ・ボキ スラの母親 蟹座っぽい。 母性愛強し。共感力が強い。 信頼ある人と心がつながっていればよい。 常に大切な人の事を考えている。 ・ウンイ スラの父親。 おとめ座っぽい。 自分が表舞台に立つというよりも、サポート役が向いている。細かいところに気が付く。若干神経質で完璧主義なところも。 この家族、何が変わっているのかというと、スラが会社の社長でその従業員として両親が所属しているのです。 なので、スラからボキとウンイは給料をもらってます。 お金を稼ぐ人がTOPでそれをサポートする人が従業員。 社会の構造を家庭というプライベート空間に取り入れた斬新さよ! (こんなの読んだことがない!感動しました) この風変わりな家族関係は、スラの合理的なモノの考え方と当たり前と思われていた家族の在り方を一新した革命力あってのものだと思うのです。 「みんな得意な事をして、協力しながら生きていけばいいじゃない」 スラの「個」を大切にする考え方はこういうことだと思うのです。 近い将来、この家族の形が増えるかもしれないですね。 ※四十も過ぎると斬新なものを目にする機会はそんなにないのですが、久しぶりのヒットです。 この書籍はドラマ化されるみたいです。 誰がスラを演じるんだろう?? 気になるところです。

21投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ途中で飽きてしまって離脱。 自伝的小説とのことだけど、これって小説なのかな?家族の日々を書き連ねたエッセイのよう。エピソードの羅列は私には合わなかった。 出版社を経営している娘(著者)に雇われている両親が面白くて、ほんわかします。 ドラマで見たほうがコミカルさが際立って楽しそうです。

0投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ

powered by ブクログ娘スラが社長で母ボキと父ウンイが従業員で、娘が家長の家族の物語。 淡々とした語り口が心地良くて、ユーモアがあって明るくて時にちょっと泣ける。こんな家族っていいなと思える。3人の暮らしぶりは著者の自伝的要素が含まれており、エッセイを読んでいるように気楽に読めて楽しい。 イ・スラさんの書く文章が本当に素敵で惚れた。 『日刊イ・スラ』も読んでみようと思う。

0投稿日: 2024.07.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ家父長制の時代が音を立てて崩れていく。そんな予感させる物語だった。29歳で両親を雇って家長になったスラ、心からかっこいい。家父長制という言葉が死語になり、《男女参画社会》が本当の意味で成立することを心から望む。 p.210 ともかく、それが印刷だというスラの答えはもっともだ。作家を生み出した技術の歴史は、数千年前から大きな変化を伴いながら流れてきた。スラの職業も、木版印刷術と活版印刷術とデジタル印刷術の発明によって可能になった。無垢浄光大陀躍尼も直指心体要節もグーテンベルク革命も、重要な情報を一気に広めたいという欲望から出発したはずだ。おかげで、物語を作る人たちの功績を何度でも複写することができるようになった。一度書かれたすばらしい物語は、一日二日経ってもハエはたからない。何百年経っても生命力を失わないような作品が、スラの書斎に並べられている。 しかしそれは、ボキの世界では決して当たり前の話ではない。 p.213 玉葱で涙を流すように、ティタはときどきたいした理由もないのに泣きだした。 しかし、ナチャもティタも深刻に考えなかった。ティタの涙は二人に楽しいひとときを与えてくれさえした。小さい頃、ティタは悲しい涙と笑いの涙を混同していた。泣くのは喜びを表現する方法だとティタは思っていた。 p.218 ボキは小説の最後のページを閉じる。「甘くて苦いチョコレート」は、ボキが高校を卒業して以来初めて完読した小説となった。本を読むのに午後をすべて費やすなんて、とボキは自分自身に驚く。そして本というものに驚く。 「本ってやっぱりすばらしいね」 その事実を長い間忘れていたかのように、ボキがつぶやく。ボキの頭の中に鮮やかに、小説の中の文章が蘇る。 「ティタのおばあちゃんがこう言うんだけど、私たちは皆、心の中にマッチ箱を一つずつ持って生まれてくるんだって。でも、一人ではマッチに火をつけることができないってね」 「そうそう。ろうそくの火は結局、他人だって話だったよね?」「うん。一人でめらめら燃えることのできる人は少ない」 「そうだね」 「誰も読んでくれないとわかってて、原稿が書ける?」 「ううん」 「あたしだって同じよ」 ボキは自分を少し理解して、つまり自分と少し近づいた状態で書斎を出る。書斎を出てキッチンに行く。夕食を作る時間だ。ほとんどの人は本を読まなくても生きていけるし、生きていかなければならないけれど、ごはんはそうはいかないからだ。にもかかわらず、一食の食事は一編の文章ほどありがたく思ってもらえないことがある。 だけど、キッチンについての文章だけで満たされた本もあることを、今日のボキは知っている。自分に似た女の子が、来る日も来る日も料理をする小説がどれほどエキサイティングで、エロティックで、マジカルで、輝かしいものであるかということも。 p.298 テレビの前に集まった家族に囲まれて幼少期を過ごしました。テレビ画面には、いつも家族ドラマが映し出されていました。他人の家でくり広げられるさまざまな出来事に、わが家の人たちは本当に何度も泣いたり笑ったりしました。泣いて、笑う大人たちのそばで、家族という小さな単位の社会を幼いなりに学びましたが、それを自分も踏襲したいのかどうかは、よくわかりませんでした。あのころに見たドラマに清々しさと名残惜しさの混じった気持ちで別れを告げ、この『家女長の時代』(税理)を書きました。これは私がまだ見たことのない形のホームドラマです。 家族の世話と家事を無償で提供していた母たちの時代が去り、愛と暴力を区別できなかった父たちの時代が去り、権威を握ったことのない娘たちの時代も去って新しい時代がやってくることを願って書いた物語です。家父長の「父」を「女」に置き換えてみると、興味深い秩序が生まれました。その秩序が体験できる機能をこの小説に持たせたかったのです。凛々しい娘と美しいおじさんと珍妙なおばさんが、互いから何を学ぶのかということに興味津々だったし、三人が失敗と挽回をくり返すことで良いチームになってくれることを望みました。 こんな物語をテレビで見たいと思って書きました。 このささやかな一冊の本が家父長制の代案になることはないでしょう。ただ、無数の抵抗の中の一つの事例になればいいなと願うばかりです。長くて根深い歴史の流れに明るく抗う人物をこれからも書いていきたいと思います。新しいやり方で関係を結ぶ家族の物語だけでなく、家族という呪縛から軽やかに解放される物語を書いてみたいという思いもあります。愛と権力と労働と平等と日常についての学びは、いくらやっても尽きないみたいです。この学びを長く続けられるよう、少しでも長い歳月が私に許されることを望みます。

0投稿日: 2024.06.30