総合評価

(13件)| 2 | ||

| 3 | ||

| 5 | ||

| 0 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

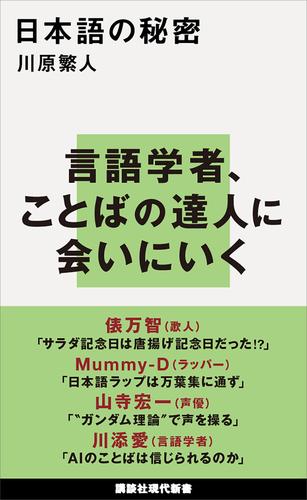

powered by ブクログ202508 - 言語学者である川原繁人が4人の「ことば」のプロたちと語り合った対談をまとめた書籍。 - 歌人・ラッパー・声優・言語学者 - 短歌詠んでみたくなる、ラップやってみたくなる、ボイトレ受けてみたくなる、大学に入り直してみたくなる 第1章 言語学から見える短歌の景色 - 俵万智、歌人 - 俵万智の短歌には[s]音を繰り返す作品が多い印象を受けます - 私はとりわけ[s]音が好きで、あらためて自分の短歌を読み返すと「サ行」が多い - 「さくらさくらさくら咲き初め咲き終りなにもなかったような公園」(サラダ記念日) - 「さんがつのさんさんさびしき陽をあつめ卒業してゆく生徒の背中」(かぜのてのひら) - 古代インドの哲学書ウパニシャッドでも、「[s]は空だ」と書かれている - [s]に対するイメージは古代から共通している部分があって、それが短歌の世界にも息づいているのかもしれない - [s]は「風が流れる」イメージがある - [s]を発声するときに、口の中で多くの空気が流れるので、その空気の流れが「風」というイメージに結びついたと考えると、音声学的にも理にかなっている。 - 連濁、靴下(くつした)が濁らない理由がわからない - 字余りについて - 結句は余るとみっともない。結句の前、第4句は多少余っていても、最終的に結句でちゃんと着地していると、それなりに成立させられる。これは経験知。 - 山寺の吹替えの話にもあった。後ろを合せるのが大事 - 日常的な会話だと、むしろ文末が一番だらしなくなる傾向にある。話し言葉では文末がビヨ~ンと伸びてしまう。 - 声帯振動が続かず、ほとんど聞こえなくなるケースもある。実際の会話では言葉をすべて聞かなくても文章を理解できることもあり、自分の言葉が終わらないうちに、相手が言葉を被せることも多い - **『会話の0.2秒を言語学する』**の話か? 第2章 日本語ラップと言語の芸術 - Mummy-D(マミーディー)、ラッパー - 付箋なし、、、 第3章 人間にとって「声」とは何か - 山寺宏一、声優 - 公共の場でどのように話すかという技法は英語で「パブリックスピーキングスキル」と言う。英語圏ではしっかりとしたノウハウの積み重ねがある。 - マーク・ザッカーバーグとスティーブ・ジョブズの講演を音声学的に比較して、どのような音響特徴がカリスマ性に繋がっているのかを探求した研究もある。一方、日本ではこういう概念はあまり浸透していない。 - **この技術が悪用されて政治家が民衆を煽動するテクニックとして利用されてしまうのは問題です** - 某参政党を彷彿とさせる。。。 - 第4章 言語学の現在地 - 川添愛、言語学者・作家 - 言語学研究の面白さとは - 卒論では数量詞を研究しました。 - たとえば「3人の学生が来た」「学生3人が来た」「学生が3人来た」ではニュアンスが違う。でも具体的に何が違うかというと、けっこう難しい。 - 普通名詞の代わりに「東京ドーム」みたいな固有名詞を入れてみる。 - 「東京ドームが5つ入る広さ」は自然だが「5つの東京ドームが入る広さ」「東京ドーム5つが入る広さ」だと、東京ドームが実際に5つあるような、妙な現実感がある。 - こういう観察から、「3人の学生」「学生3人」タイプの表現は現実世界の物を指しやすく、「学生が3人」タイプの表現は必ずしもそうではない。 - 現段階のAIはまだ私たちと同じように言葉を使っているとは言えない。 - **とはいえ、人間はわけのわからない、胡散臭いものを信じてしまう傾向にあります。占いや超能力もそうです。**今後もAIを信じる人はどんどん増えるんじゃないかと予想します。 - 辛辣で痺れる!笑 - 長崎の祖父は「Jリーグ」を「ゼイリーグ」と言っていた。逆に「先生」のことは「しぇんしぇー」 - 「ゼイリーグ」はいわゆる「過剰修正」という現象。「間違った」発音を正しくしようとするあまり、「直しすぎた」発音にしてしまうこと。 - その方言では「せ」が「しぇ」になる。意識の中で「しぇ」は間違った発音で、東京では「しぇ」は「せ」と言うんだという意識がある。これを一般化して「じぇ」にも当てはめて「じぇ」は「ぜ」であるべきと思い「Jリーグ」にも過剰に当てはめて「ジェ」を「ゼ」と発音する。 - 過剰修正が起きるのは、「正しい言語」があるという思い込みが前提にあって、自分の「間違った」発音を修正しないといけないという意識があるから - スト2の有名プレイヤーはガイルを「低高高」の平板アクセントで発音する。 - いわゆる「専門家アクセント」。人は使用頻度の高い単語ほど、アクセントを平板化させる習性がある。 - おなじみのアクセントの平板化。大学時代の数少ない言語学講義で得た知識。

0投稿日: 2025.08.09 powered by ブクログ

powered by ブクログ言葉を使う仕事のプロたちと、言語学者の筆者との対談集。言語オタク極まりない筆者の言語愛溢れる分析がおもしろい。 言語学について幅広い興味が湧く。けど、これが一冊め(導入)ではない感じがする。この筆者の他の本も読んでみる。

0投稿日: 2025.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学者である著者が、歌人(俵万智)、ラッパー(Mummy-D)、声優(山寺宏一)、川添愛と行った対談を収録したもの。 それぞれの分野を言語学の視点で分析しているので、普段とは違ったものになっている(んじゃないかな)。 著者は言語学の中でも音声学の人なので、山寺宏一についての分析は特に面白いと思った。 でもまあ、そうはいっても対談なので、各分野へのイントロダクションという感じ。独立した本が別にあるのでそれを読めばよいのだと思う。

0投稿日: 2025.02.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ最初の歌人・俵万智との対談から ラッパー・Mummy-D、声優・山寺宏一 小説家で言語学者でもある川添愛まで 言語学者の著者と、他分野の4人との対談。 不思議なもので、掘り下げるとどの職業も ことばが大切なのだなぁ。 そういえば当初ラップが流行り出した頃 確かに日本語は向かない言語だって 言われていましたっけ。 でも今や王道ラップはもちろん 普通のJ-POPにもラップ要素がある。 その深掘りが、楽しかったです。

0投稿日: 2025.01.08 powered by ブクログ

powered by ブクログ著者の本を何冊か読んだ後だったせいか、復習のような読書となった。川原言語学を知るためにこの本を一冊取り上げて読む必要はないと思うが、興味ある人であれば読んで損はないとは思う。川原繁人、俵万智、Mummy-D、山寺宏一、川添愛のファンであればおすすめ。

0投稿日: 2024.11.25 powered by ブクログ

powered by ブクログ楽しい一冊。 歌人、ラッパー、声優、言語学者との対談から言葉の本質に迫っていく。 母音の使い方や韻の踏み方・使い方など「なるほど」と思うことばかり。 ことに声優の山寺宏一さんの技術・探究心は、さすが「山ちゃん」だよね。

1投稿日: 2024.09.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ研究者の面白視点がすごい 普通に生活してて疑問に思わなそうなところに注目して調べるのすごい 言われてみると短歌とラップは結構近接した分野な気がしてきた 「あい」を一音として考える話面白かった 気になるのは音を重視してる文章作品をろう者の方はどう捉えるのだろうか 気持ちいいという感覚は共有できるのか?

0投稿日: 2024.08.27 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学学者の川原繁人さんが、俵万智さん(歌人)、Mummy-Dさん(ラッパー)、山寺宏一さん(声優)、川添愛さん(言語学者)対談されている。 短歌やラップは、言語学的な考えを用いず作られているが根底には繋がりがある。 声優さんは、声帯や喉頭筋の使い方が多様である。 新たな発見でした。

1投稿日: 2024.06.15 powered by ブクログ

powered by ブクログ歌人・ラッパー・声優・言語学者 と、言語学者の対談。 対談形式で進んでいくから、サクサク読み進められる。言語学の入門の入門という感じ。 言語学者が引っかかる点や、言葉のプロたちが感覚でやっているようなことが、言語学的にはすごいことだったり。日本語をどの側面から見るかで、いろんな発見があっておもしろい。 言語学者同士でも、文法、言葉の意味、音など専門が細分化されていて、それぞれの専門から語られる対談は興味深かった。

0投稿日: 2024.05.17 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

・「靴下」は連濁しない。 ・短縮された単語は五段活用。「いきる」は五段活用、「生きる」は上一段活用。 ・使用頻度の高い単語ほどアクセントは平板化する。

0投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ

powered by ブクログよくもこんな対談を実現したとつくづく思う。これが芸術・芸能の本ではなく、言語学の本だという、その括りも恐るべし。

0投稿日: 2024.03.12 powered by ブクログ

powered by ブクログいやあ、おもしろかった。買うかどうするかちょっと迷って、でも俵万智がいるし、川添さんにも興味があるし、と思って購入した。ラッパーとか声優とかは全然興味がなかったし知らない名前だったけれど、こちらもまたおもしろく読むことができた。韻の踏み方とか、本当すごい。ケッとばせ、Get Moneyとか。そして石川啄木のサラドもおもしろい。子音で終わるのは座りが悪いんだな。トーストとかドレスも同じ規則なわけだ。いやいや、おもしろい。うちの子どもも小さいころ、「蚊にに刺された」とか、「血がが出た」とか言っていた。他の本でも読んでそういう現象があることは知っていたけれど、本書で納得がいった。2拍必要なんだな。だから、赤とか青はいいけれど、黄や茶は黄色、茶色と言わないと落ち着かない。色を付けないのなら、黄い、茶あ、なんて言い方をすることになる。言語学は昔からまあまあ興味があった。S-sideとP-sideがあるというような分け方は知らなかったけれど、S(意味論)に関する本はいくつか読んでいる。自分の中ではP(音声学)の方にも興味を持っていた。中学生のころだったと思う。夏の自由研究で、当時パソコンなどなく、もちろんインターネットで調べるなんていうことのできない中、自分でしゃべりながら五十音の口の形を一覧にまとめたことがあった。けっこう自信作だったのに、誰にも何にも反応されなくてけっこうショックだった。唇が閉じるとか、舌が上あごの前の方にくっつくとか、図解付きで説明していた。けっこういい線行っていたのかもしれない。さて、本書を読み終わって、妻にタピるとかイキるの五段活用の話をしていたら、現在、職員室ではラミネートをすることをラミる、ルビを振ることをルビるという情報を得た。ちゃんと、「これもうルビった」とか「はよこれルビらな」などと使っているそうだ。さらには、中1の音楽のレポートを見せてもらうと(タブレットで入力して提出されたもの)、見事にラノベふうに(ラノベがどんな書き方をされているのかは知らないが)「・・・ってか」とか「・・・笑」とか「・・・知らんけど」なんて楽しそうな表現が盛りだくさんであった。(一部の生徒ですが)まあ、ことばも服装と同じでTPOはちゃんとわきまえないといけないのですね。僕自身は、どうもこういう崩れたことばは好きではなく、特に子どもたちの前では使わないようにしてきた。それが、実は子どもたちの世界に入って行くことを妨げていたのかもしれない。「むずい」くらいは使ってもいいかなあ。さて、著者の好奇心は留まるところを知らないようだ。興味・関心が同心円状に広がっていくとすると、入ってくる情報は2次関数的に増えていくわけだな。これ、僕が購入する新書の数も同じだな。もっと古典的な作品を読みたいと思いつつ、この新しいことを知ったときのワクワク感があるから、ついつい新書に手が伸びてしまう。そして本棚はあふれかえる。学べば学ぶほど知りたいものが増えていく。「何のために学ぶのか」は、やっぱり「さらに学ぶため」なのだな。そうそう、サラダ記念日はもともとは唐揚げ記念日だったとのこと。おもしろい!

1投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ言語学者(音声学者)が、歌人(俵万智)、ラッパー(Mummy-D)、声優(山寺宏一)、そして言語学者/小説家(川添愛)ということばの達人4人に会いにいって語り合った対談をまとめた本。 個人的には川原さん✕川添さんという気鋭の言語学"布教"者(←言葉/言語学の魅力を宣伝するという点で両人の貢献度は大きい)のお二人の顔合わせをなにより楽しみに読み始める。 言語学とといってもご多分に漏れず音は苦手で、統語(文法)や意味のほうにいったけれど、川原さんのお話を聞いていると音もやっぱりすごくおもしろいなあとわくわくしてくる。短歌とラップという一見両極端なふたつがどちらも音の感覚を同じように研ぎ澄ませているというお話、そして短歌の「字余り」やラップの「押韻」には50音図や拍とりだけでは気づかない音韻的な理由もあるという指摘に、いままでちょっと敬遠してきたどちらの世界もちょっと敷居が低くなった気がした。

3投稿日: 2024.03.02