総合評価

(19件)| 1 | ||

| 11 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 0 |

powered by ブクログ

powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1978039501382369476?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw

0投稿日: 2025.10.14 powered by ブクログ

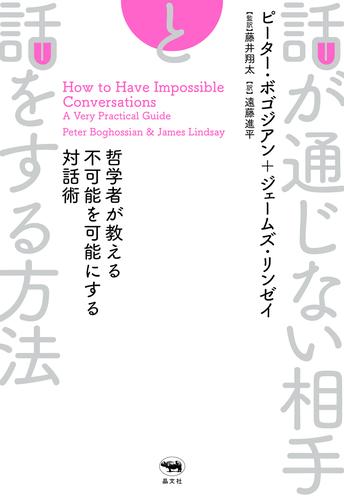

powered by ブクログ話が通じない相手 なんていうと、ろくでもない相手、というイメージになりがち ネガティブな。 それを克服する方法を教えましょう、というノウハウ本かと思いきや、、、 会話の事例がふんだんに盛り込まれていて、その事例がどうも理解できなくて、 頭の中は??になったけれど、よくよく読むと著者の意図が分かった。 相手と信頼関係(ラポール)を築いて、安心して話ができるようにしよう 次節の押し付けでなく、相手の立場、根拠が分かるまで傾聴しよう 相手が固定観念にとらわれているようであれば、それに疑問を持てるよう促そう 自身も固執することなく違う考えに耳を傾け、自己変革しよう きわめてまっとう これらを伝えるために相当ページを使っている。使いすぎ? いってることはもっともだ。 高圧的に言い負かしたってしょうがないのだ。今の世のはやりのように。 こうならんもんかねえ。まずは自分から、か 第1章 会話が不可能に思えるとき 第2章 入門:よい会話のための7つの基礎 ──通りすがりの他人から囚人まで、誰とでも会話する方法 第3章 初級:人の考えを変えるための9つの方法 ──人の認知に介入する方法 第4章 中級:介入スキルを向上させる7つの方法 ──(自分を含む)人の考えを変えるための効果的スキル 第5章 上級:揉める会話のための5つのスキル ──会話の習慣の見直し方 第6章 超上級:心を閉ざした人と対話するための6つのスキル ──会話のバリアを突破すること 第7章 達人:イデオローグと会話するための2つの鍵 ──動かざる人を動かす 第8章 結論 謝辞 原注 監訳者解題 参考文献 索引

4投稿日: 2025.08.16 powered by ブクログ

powered by ブクログHow to Have Impossible Conversations - A Very Practical Guide https://www.shobunsha.co.jp/?p=7977

0投稿日: 2025.08.13 powered by ブクログ

powered by ブクログ話が通じない相手=上司として読み始めたんだけど、もしかしたら話が通じないのは私自身なのかもと思った。 面白いし、少なくとも初級の章に書いてあることや怒り・感情への対処法は実践したいと思うんだけど、前半の露悪的な書きっぷりはなんなの?この著者…と思ってたらソーカル事件みたいな、ポストモダンをからかう「不服研究事件」やった人たちなのね。 なんだよその種明かし。 それはそれとして、『話す技術・聞く技術』とか『逆転交渉術』など”対話”スキルの解説本の大元がわかったので読みたい。

0投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

アメリカ大統領選でも報じられた通り、いろんな場面で分断が大きな話題になっています。SNSでも意見が違うだけで誹謗中傷合戦、こんな場面を目にする機会も多いのではないでしょうか。 そういう強めの言説にうんざりして、もっと穏やかに話せればいいのにと思った時に、この本に出会いました。 内容は、対話のコツや実践的フレーズがレベルごとにごとに書かれています。 特に印象に残ったのは、「論理より感情に寄り添うべし」という点です。人はエビデンスでなく、自分が信じたいもので考えが決まることが多いと書かれています。いわゆる論破とか、証拠を突きつけることは相手のガードを高めてしまい対話には逆効果なんだそうです。思い返せばすごく身に覚えがあって、目から鱗でした。 この本の全てを実践するのは無理ですが、少しずつ実践しています。職場や家庭で意見が対立した時、焦らず落ち着いて話せるようになった気がします。 内容は素晴らしい、けど少し読みにくい。なので今回は星4としました。

1投稿日: 2024.12.19 powered by ブクログ

powered by ブクログ自分と同じ主張で極論を振りかざす人の肩を持たない、みたいな大事なアドバイスが載っている。そんなん出来るかい!って方法も多いが、著者もできてない点は可愛いのでよし

0投稿日: 2024.12.05 powered by ブクログ

powered by ブクログ図書館で借りたものの気軽に読める内容や文体ではなく、数ページで挫折。 話が通じない相手とかなり悩んでいる人が解決法を探すには、ハードル高い気がしました。

0投稿日: 2024.10.11 powered by ブクログ

powered by ブクログ【なぜ】タイトルインパクトが大きかったため一読 【どう】一旦4.0点の★4(図書館の貸し出し期間内で読みきれず3章途中終了。再度借りて読みたい) 「認識論」の概念が頭に無かった。これから意識したいと思ったとともに、傾聴力がある人はよく実践していることのようにも思えた。

2投稿日: 2024.07.21 powered by ブクログ

powered by ブクログ話が通じないと思い込んでいる相手でも、対話の意思さえあれば対話は可能である……というのが本書の力強いメッセージである。レベル別に具体的に対話の技法を説明していて、示唆に富む。 総じて言えるのは、その人が語ることそれ自体を捉えるのではなく、本書の言う認識論――その人が語ることの背後にあるものを知ろうとすることが大切だということだ。その人がどのような情報を持っていて、それをどう認識しているのかを、まず把握することだ。決して、自分の語りたいことを相手に押し付けることであってはならない(本書では「伝令はむしろ撃て」と言っている)。 本書が面白いのは、失敗例として著者ら自身の過ちが取り上げられていることと、訳者解説が抜群の切れ味を持っていることだろう。どちらも、じつは原著者ら自身が本書の教えを必ずしも(というかかなり)守れていないことがよく分かる。だからこそ、逆説的な形で「話が通じない相手と話をする」ことの難しさをひしひしと感じてしまう。複雑な読後感を抱く本だった。

1投稿日: 2024.07.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ最終章「イデオローグと会話するための2つの鍵」で「道徳リフレーミング」というジョナサン・ハイトが提唱したツールが紹介されていて、リベラルが保守に勝てない理由にもつながっていく話に知的興奮を覚えた。人が甘い・辛い・苦い・しょっぱいなど瞬時に食べたものの味を微細に感じ取る味覚があるように、人は道徳感を非常に敏感に、言語化できずともかぎ分けているというハイトの洞察がとても興味深い。 続いてジョナサン・ハイトを読んでみます。

0投稿日: 2024.06.20 powered by ブクログ

powered by ブクログ上司とのコミュニケーションに悩んで、こういう本を読んでいる。いつも思うのは、「この本を読むのは自分ではなく、あの上司自身であるべきでは?」ということだ。「他人は変えられないから、私に慣れて欲しい」というのはその上司から頂いた忘れがたいお言葉だ。本書を参考に、上司が自分から変われるような質問を発したくなったし、うんざりするお題目から何か学べるかもしれない、という気づきも得られた。少しずつ、進んでいくしかないのだ。

71投稿日: 2024.06.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ極端に異なった思想や考え方を持っている人間と会話をするための「ハウツー本」。具体的な会話の「ハウツー」が紹介されるが、その前提には、「話が通じない」と感じている相手に対する捉え方から変えていく必要があるという。そうした意味で、相手の考え方を理解し、介入するためのテクニックが述べられながらも、一つひとつのテクニックは、自分自身が感じていることや自分自身の考え方も捉え直し続けることが、常にセットになっている。 紹介される技術が具体的なものなので、全体としてまとめるのは難しい。本の中でも繰り返し言われているように、入門から順に、自分の普段の会話を見直し、実際に使っていく中で、一つひとつのスキルに熟達していく必要がある。そういった意味で、読んだからといって、すぐに「話が通じない相手」と話せるようになるわけではない。 ただ、どの技術にも共通して言えることは、相手を理解すること、お互いの共通点を見つけること、そして、自分の意見を相手にぶつけるのではなく、相手の中で自身に対する疑念を生み出すことなのだと思われる。具体的なテクニックは、この三つを具体化しているのだと読んだ。 面白かったのは、自分自身の怒りをコントロールして、冷静な対話ができないのであれば、一旦離れることだというところ。なによりも、当の自分が「話が通じない人間」になっていないかどうか。それが、まず大切なことだと最後に言われている。 他人を理解すると同時に、自分を理解する。全く会話にならないという極端の状況を想定することで、人を理解するすべを考えるヒントをくれる本だった。

2投稿日: 2024.06.10 powered by ブクログ

powered by ブクログ内容をすべて理解できたとは言い難いが役に立つ内容だった。議論の多くは事実の体を成しながら議論者の道徳観や倫理観であることはなるほどと思う。

2投稿日: 2024.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログこれ、「自分だけでなく、相手が聞く耳を持ってくれてないとどうしようもなくない....?」と絶望的に思うことも多かったが、レベル別での記載になっているし、レベル内にもいくつかのスキルが紹介されていて出来そうなものからできるようになっている。ほんとに初歩から達人レベルのものまであるので、自分だけじゃどうしようも....と思ったとしても、できるものからちょっとやってみてもいいのかも、と思わなくもない。諦めちゃいけないということと、忍耐強く、ということが伝わってきて、私に足りてない所を突き刺された感じ(苦笑)

1投稿日: 2024.05.19 powered by ブクログ

powered by ブクログステップを踏めば、自ずと身につくようだ。如何せん、即効性は期待できないだろう。アンガーマネジメント部分は、とにかく実践してみたい。

1投稿日: 2024.05.03 powered by ブクログ

powered by ブクログマナー本ですかと読み始めはがっかり仕掛けたが、もちろんそんなことはなく、著者の長年にわたる研究に裏打ちされた深い分析と対話手法は一読の価値あり。 話の通じない相手とは、話を避ける主義を持つので、本書に書かれている具体的メソッドにそこまで興味は持たなかった。しかしながら、なぜ他人と話が通じないのかという側面についての考察や先行研究の紹介は大変面白く読んだ。

2投稿日: 2024.04.24 powered by ブクログ

powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。

ジャンル的には…会話手法本? 日本だとあまり馴染みがないかもだけど、分断が激しいアメリカだと特に実感できる一冊…なのかもしれない。 筆者達の意見は個人的にすごい正しいと思っていて 1.人は事実で考えを変えない。それがアイデンティティに根ざしている場合は特に 2.もし変えようと思うのなら、まず良好な関係を築かなければならない 3.「学習」を通して、私とアナタの意見を細かく掘り下げ合おう というのが基本骨子かな。あとはそれをどうやって実践するかの流れだと思う。 うん、まぁ、言ってることはこんな感じで正しいと思うんだけど。 筆者の「それお前が言う?」感はすごいんだよな。監訳者も言ってたけど、エピソードを聞けば聞くほど、この人たち出来てないでしょ…というのは思う。アドラーほどじゃないけど、「誰が言ったか」も大事だよなぁ、とかなんとか。

1投稿日: 2024.04.22 powered by ブクログ

powered by ブクログ意見の信頼レベルを数字で聞くのはいいかも。 意見をぶつけ合わず、相手の意見も認めながら、自分の主張も認めてもらう。相手にして欲しいことを、自分がまず相手に見本をみせる。

0投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ

powered by ブクログ冗長な感じもあるけどおもしろい。特に「信念尺度をたずねてみる」というのはおもしろい方法だな。いまどきの倫理学はこういうのもとりこまないとならないと思う。

1投稿日: 2024.02.23